| A.英国发动鸦片战争的必然性 | B.清政府落后挨打的历史原因 |

| C.重商主义影响英国对华政策 | D.英国对华资本输出的紧迫性 |

材料:万里茶道

从18世纪中期到20世纪初,中俄之间形成了一条横跨亚欧大陆,长达13000多公里,以茶叶为大宗商品的长距离贸易线路,被称为“万里茶道”。

它以汉口为起点,经恰克图到达俄国,又从俄国传入中亚和欧洲其他国家。最初,茶叶贸易的经营者是来自非产茶之省的晋商,他们采运两湖茶叶就地加工成茶砖,运至中俄边境口岸,再由俄商贩运至莫斯科和圣彼得堡。19世纪中叶,中俄茶叶贸易进入鼎盛时期,汉口成为对俄输出砖茶最主要的港口,俄国人依靠大规模的机械化生产垄断了汉口茶市,相继开办了顺丰、新泰、阜昌和百昌等砖茶厂,实现了茶叶采购、制造、销售和贩运的系列操作。19世纪末期,由于印度茶、锡兰茶的竞争,汉口茶叶港的地位受到威胁,汉口茶市的英国商人转而收购印度茶叶。1905年,横贯西伯利亚的大铁路全线通车,汉口的茶叶绝大部分由火车输往俄国。十月革命后,前苏联政府对华茶进口采取的关税壁垒政策,输俄茶叶贸易日趋衰落,在汉口的几家俄商茶厂相继关停,俄商独占汉口茶市半个多世纪的局面从此结束,长达两个世纪的万里茶道终于淡出历史舞台。

——摘编自刘再起《中俄茶叶之路:繁荣了200年的国际商道》

(1)指出中俄“万里茶道”的主要特点。(2)概括18世纪中期至20世纪初“万里茶道”兴衰的原因。

材料一 中国传统“和合”思想所追求的和谐,目标是达到其乐融融、和谐美好的“大同世界”。汉文帝对匈奴采取和亲政策,不但结束了匈奴多年的分裂和战乱,而且为中原王朝的大一统奠定了基础。唐蕃会盟强调结约的目的是“和叶社稷如一统”。这实际上是以协调民族关系、缓和民族冲突为目的的会盟。朝贡体制是中国传统社会发展过程中逐步形成的一种与部分周边国家间的关系体制。它在多方面表现出典型的“和合”文化特征。古代中国曾有藩属国和朝贡国,中国与朝贡国在经济上其实是一种互利关系。

——摘编自唐建兵《“和合”思想与中国古代外交探微》

材料二 第二次鸦片战争刚结束以恭亲王奕䜣为首的官员便向皇帝提出一个重视开展外交工作的长篇奏折“通筹夷务全局折”,建议对外实行“外敦信睦,隐示羁縻”的政策。清政府主动由传统的“羁縻”之道转向近代性质的条约外交,理解并接受近代国际关系的观念和规则,形成恪守条约的主体意识。产生公约意识并加入国际组织,中外交往制度进一步平等。1898年.总理衙门奉旨“参酌中西体制”,制定款接外宾章程,并“照会各国驻京公使”。晚清政府在外交政策由消极转向积极方面还表现为密切与国际组织的联系、主持参加国际博览会等。

——摘编自姜德琪《中国外交近代化内在成因分析》

材料三 中华人民共和国成立后,党和国家于1949年11月1日在文化部设立了专门管理对外文化交流工作的部门对外文化联络事务局。1955年,对外文化联络事务局改称“对外文化联络局”。其隶属关系改为国务院直属局,戏曲艺术被列为对外交流的主要参与对象。1953年,赴朝鲜演出的京剧有《徐策跑城》《萧何月下追韩信》等,1951年,在民主德国演出的京剧有《闹龙宫》《武松打虎》等,1953年,在罗马尼亚演出的京剧有《三岔口》《雁荡山》等。

——摘编自李培《新中国初期文化外交视角下戏曲艺术的对外叙事策略及价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代对外交往的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代中国外交转型的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括中华人民共和国成立初期开展“京剧外交”的意义。

材料一 鸦片战争后,鸦片弛禁论渐为越来越多的人所信奉。不仅有人上书:“请令各直省普种罂粟花,使中原之鸦片益蕃,则外洋自无可居其之祸。”部分报刊也称禁烟思想“属于不察际会之巨变,未观中西大势,作茧自缚的愚蠢政策”。甲午战争后,部分有识之士提出“鸦片一日不绝,则立宪一日不成,而中国亦一日不可救……因为禁烟与国民体魄、国家财政皆息息相关”“不先禁烟,即开矿亦无用也,即练兵亦无裨也”。在民族独立、平等和共同繁荣的指导下,一场有组织、有目的,以民族为单位的大规模群众禁烟运动逐渐拉开帷幕。

材料二 19世纪末,维新派徐勤等人发起成立了戒鸦片烟会;1905年,福州商务总会设立了去毒会,以辅助官府查缉贩运、销售、吸食烟土为宗旨。1910年,京师和天津相继成立了中国国民禁烟总会及其分会,以废弃中英之间有关鸦片贸易的条约,恢复中国禁烟主权为宗旨,并通过多次的上书请愿活动,最终迫使清政府不得不与英国政府迅速达成新的禁烟协议,展现了民间禁烟力量的锋芒。

——上述材料均摘编自杨长年《晚清民间禁烟思想与实践》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析晚清民间对待鸦片态度变化的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳19世纪末民间的禁烟实践并予以简要评价。

| A.鸦片战争后中国的大量赔款导致 | B.原因在于西方列强对中国的经济掠夺 |

| C.促进了中国国内民族工业的发展 | D.原因在于西方工业品在华的大量销售 |

材料一 1839年,林则徐作为钦差大臣赴粤禁烟后,组织人摘译瑞士国际法专家滑达尔的著作《各国律例》,摘译部分最初编入《四洲志》后由魏源籍入《海国图志》。组织翻译滑达尔的《各国律例》标志着林则徐对国际法的认知程度有了质的变化,至少表明林则徐已经意识到西方国际法与一般“夷情”不同,堪为“制夷”工具而加以利用。

林则徐能够在当时历史条件下,冲破“夷夏大防”的传统世俗观念,大胆引进、研究西方国际法,实为开启近代中国学习西方之端的重要举措。因此有学者认为林则徐是将近代国际法引入中国第一人。

——摘编自唐立鹏《林则徐对西方国际法的引进及运用》

材料二 约之专为通商者,本可随时更改,以求两益,非一成不变者也。税项通例,皆由本国自定,客虽强悍,不得侵主权而增减者也。宜明告各国云:某年之约不便于吾民,约期满时应即停止。某货之税不合于吾例,约期满时应即重议。

——摘自郑观应《易言》

材料三 日本发动九一八事变后不久,蒋介石对国民发表演讲,说“此时国际舆论,已共认日本为无理,我国民必须上下一致,先以公理对强权,以和平对野蛮,忍痛含愤,暂取逆来顺受态度,以待国际公理之判断。”

——摘自李云汉《九一八事变史料》

(1)根据材料一指出林则徐主持编译国际法的原因及积极影响,现在学界主流的观点认为源自西方的国际法被正式介绍到中国是在洋务运动时期,请结合所学知识说明其标志性事件。(2)阅读材料二,概括其核心思想。结合所学回答鸦片战争开始后中国与列强协定关税恶例以及随后对之强化的不平等条约的名称。中国真正收回关税自主权是在新中国成立后,它体现了毛泽东在1949年上半年提出的哪一条外交方针?

(3)结合材料三和所学知识回答,面对日本的侵略,国民政府采取的对策,代表“国际公理”的组织给出了怎样的解决方案,结果怎样?

材料 冯桂芬(1809—1874),字林一,号景亭,江苏吴县人。道光进士,授翰林院编修。1853年以在籍京官名义奉诏举办团练。1860年太平军攻克苏州时逃至上海,筹划“会防局”,后入李鸿章幕府,留意经世之学,重视研究西学。1861年10月著成《校郊庐抗议》,提出“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”,主张“采西学”和“制洋器”,强调“不自强而有事,危道也;不自强而无事,幸也,而不能久聿也。……自强而有事,则我有以待之,别一强而可弭之使无事也。自强而无事,则我不为祸始,即中外生灵之福”。次年,他将该书寄给曾国藩。《校邠庐抗议》最早发表于光绪二年(1876年)则本《显志堂稿》卷十、卷十二,共计22篇。

——摘编自张海鹏总主编《中国近代通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括冯桂芬个人生平经历的主要特征。

(2)根据材料并结合所学知识,简析冯桂芬撰写《校邠庐抗议》的原因。

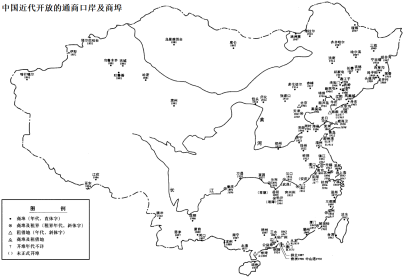

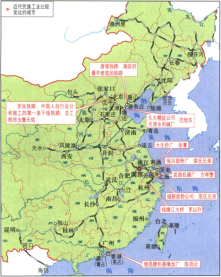

材料一 近代中国通商口岸、洋务企业及民族工业分布示意图

材料二 就中国而言,自19世纪中叶现代经济开始发展以来,也有明显的双元经济现象。这种现象,早在1920年代雷默(C.F.Remer)已经指出,他把距离铁路、大河两天行程以内,而便于对外贸易的地区称为外层中国(Exterior China),把该范围以外的地区称为内层中国(Interior China),他认为两个中国宛如两个经济单元。

——《两岸新编中国近代史(晚清卷下)》

(1)结合材料一并结合所学知识,简述三幅历史地图所涉及的重大事件之间的内在联系。

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析近代“外层中国”的大致范围及经济发展的原因。

材料一 成化、弘治年间,徽州“民鲜力田,而多货殖”,如:“许琏,歙县人,弘治、嘉靖年间客游淮扬徐泗之间”“黄崇德,歙县人,成化、嘉靖年间挟赀齐东……三晋关中人,推公为纲”“黄义刚,休宁人……少商木筏于杭浙、姑苏”。徽商多从事盐、典、木、茶四大行业,及墨、漆、油、纸等手工业品。成化五年(1469)“折色法”的推行,使商人不用再大费周折去边关输粮,只需要用银买盐,极大地削弱了陕、晋商人的优势,徽商很快成为两淮地区的第一大商帮。徽商发迹后,除以重资结纳地方、中央官员,以获得庇护外,还广置田宅,认为“凡置产业自当以田地为上”,并通过“捐纳”的方式攫取官位,以跻身士绅行列。此外,徽商多为弃学从商,推崇“见利思义,以义为利”的义利观,经商之余也积极延师课子,在徽州兴办或者是修建书院,以至明清“天下书院最盛者,无过东林、江右、关中、徽州”。

——摘编自谢永平《明清徽商的兴起与东南城镇经济的发展》

材料二 鸦片战争后,西方列强用武力敲开了中国的大门,中国沦为半殖民地半封建社会,晚清王朝处于风雨飘摇之中。与此同时,全世界融为一体的市场格局日渐形成。面对急剧变革的时代环境,徽商没能跟上时代发展的步伐,在内外因素的多重影响下,逐渐退出历史的舞台。

——摘编自刘灿华《近代徽商的衰落及其原因探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清徽商的特点。(2)综合上述材料并结合所学知识,分析近代徽商衰落的原因。

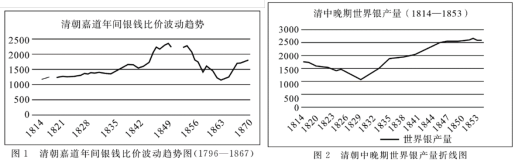

材料一

材料二 据统计,在鸦片战争期间,英国从我国沿海地区掠夺了高达730多万银元。另外,再加上其他的赔款等,最终导致“银贵钱贱”的社会问题越为严重,对中国社会带来广泛而深刻的影响。道光末年四川等地“连年丰稔,谷贱伤农,每岁所得,不敷工本。”“民间各种贸易,往往顿置论银,而零卖论钱。银贵以来,论银者不加而暗加,论钱者明加而实减。以是商贾利薄,裹足不前。”以致官引滞销,运本日绌,而亏累终归于两淮。“银价日昂”之时,商人、钱铺钱庄利用钱票进行投机活动,银钱比价波动引起市场剧烈波动,加剧了投机活动。“民既日贫,赋益难办。逋欠则年多一年,缺短则任多一任,而地丁之入绌。”道光二十九年正月上谕:“见计各省册报,未完地丁银尚有八百六十余万两之多。”

——以上材料摘编自荆嵋《清朝嘉道年间——银钱比价波动探究——基于世界银产量角度》

(1)根据材料并结合所学,指出清朝19世纪上半期银钱比价波动的趋势并分析其原因。(2)根据材料并结合所学,分析清朝19世纪上半期银钱比价波动带来的影响。