| A.自然经济仍具有抵抗力 | B.对外贸易由顺差渐转为逆差 |

| C.对外贸易中心发生转移 | D.政府已成为列强侵略的工具 |

材料:万里茶道

从18世纪中期到20世纪初,中俄之间形成了一条横跨亚欧大陆,长达13000多公里,以茶叶为大宗商品的长距离贸易线路,被称为“万里茶道”。

它以汉口为起点,经恰克图到达俄国,又从俄国传入中亚和欧洲其他国家。最初,茶叶贸易的经营者是来自非产茶之省的晋商,他们采运两湖茶叶就地加工成茶砖,运至中俄边境口岸,再由俄商贩运至莫斯科和圣彼得堡。19世纪中叶,中俄茶叶贸易进入鼎盛时期,汉口成为对俄输出砖茶最主要的港口,俄国人依靠大规模的机械化生产垄断了汉口茶市,相继开办了顺丰、新泰、阜昌和百昌等砖茶厂,实现了茶叶采购、制造、销售和贩运的系列操作。19世纪末期,由于印度茶、锡兰茶的竞争,汉口茶叶港的地位受到威胁,汉口茶市的英国商人转而收购印度茶叶。1905年,横贯西伯利亚的大铁路全线通车,汉口的茶叶绝大部分由火车输往俄国。十月革命后,前苏联政府对华茶进口采取的关税壁垒政策,输俄茶叶贸易日趋衰落,在汉口的几家俄商茶厂相继关停,俄商独占汉口茶市半个多世纪的局面从此结束,长达两个世纪的万里茶道终于淡出历史舞台。

——摘编自刘再起《中俄茶叶之路:繁荣了200年的国际商道》

(1)指出中俄“万里茶道”的主要特点。(2)概括18世纪中期至20世纪初“万里茶道”兴衰的原因。

| 时间 | 代表作 |

| 鸦片战争后 | 《海国图志》《瀛寰志略》 |

| 第二次鸦片战争后 | 《克虏伯炮说》《水师操练》《探矿取金》《工程致富》 |

| 甲午中日战争后 | 《中东战纪本末》《泰西新史揽要》《文学兴国策》 |

| 戊戌变法后 | 《约论》《万法精理》《自由原论》《美国独立宣言》 |

| A.中西方思想文化逐渐融为一体 | B.先进中国人已找到救国之路 |

| C.西方的民主制度被广泛接受 | D.民族危机推动学习西学的深入 |

①清政府已经放弃天朝上国的观念 ②清政府主动让渡涉外审判权

③暴露出清政府对国际知识的无知 ④中国近代外交体系正式确立

| A.①③ | B.②④ | C.①④ | D.②③ |

| A.《南京条约》 | B.《北京条约》 | C.《马关条约》 | D.《辛丑条约》 |

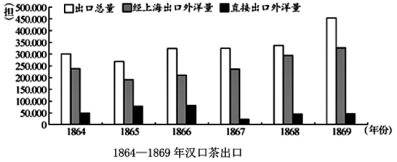

| A.茶叶成为中外贸易的大宗商品 | B.开埠后汉口近代工商业的发展 |

| C.汉口在全国商业中心地位确立 | D.与世界市场联系的区域化差异 |

材料一 鸦片战争后,晚清国家已岌岌可危,文祥等人认为影响国家安危的原因在于中国“在内无深知洋务之大臣,在外无究心抚驭之疆吏”,主张“驭外之端”为保证国家安全的第一要务。比文祥视界更清晰的,则是梁启超、郑观应等人。在梁启超看来,国家安全与否,并非富国强兵而获得物质财富和先进技术,而在于“新民”,“新民为今日中国第一急务”。甲午战争之败与庚子事变,虽然逼出了清末新政,但清朝主要政体并无改变。皇权无法彻底放弃专制而建立近现代国家安全体系,传统的“国家安全”已摇摇欲坠。1912年初,清帝国“安全体系”彻底崩溃。

——摘编自张永攀《从先秦“王畿”到近代民族国家》

材料二 新中国成立后,以毛泽东为核心的中共第一代领导集体在分析安全威胁的基础上作出了一系列的深刻思考和重大决策,形成了系统、完整的以军事安全为核心的国家安全思想。从20世纪70年代末至冷战结束,以邓小平为核心的党的第二代领导集体,从我国国家安全利益出发,提出了具有鲜明的以综合安全为特征的国家安全思想。进入20世纪90年代,以江泽民为核心的党的第三代领导集体根据冷战后国际安全形势的新特点和全球化发展的新要求,敏锐把握时代发展的脉搏,顺应世界政治经济格局和国家安全观念的变化,提出了以普遍安全为核心的国家安全思想。

——摘编自曹峻《试论中共三代领导集体的国家安全思想》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明鸦片战争前后中国国家安全观的变化。(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国国家安全思想的特点及意义。

1864年,总理衙门组织出版了《万国公法》(《国际法原理》中译本),较全面地介绍了近代国际法。郑观应阅读此书后写道:“其所谓公者,非一国所得而私;法者,各国尽受其范”,列强争雄之际,“公法一出,各国皆不敢肆行,实于世道民生,大有裨益”,认为中国应加入国际法体系。他将国际法规范与列强强加给中国的不平等地位相比照,指出依据国际法原则,“定税之权操诸本国”,他国不得干涉,中国应据此要求修改条约,提高关税,“彼虽狡悍,亦可以理折之也”。

中日甲午战争爆发前,面对日本咄咄逼人的侵略图谋,郑观应修改自己关于国际法的文章,增加了普法战争中法国的遭遇,及越南、缅甸等小国作为“太弱者”无法援用国际法自卫等事例,感叹说:“由是观之,公法仍凭虚理,强者可执其法以绳人,弱者必不免隐忍受屈也。是故者,唯有发愤自强,方可得公法之益。倘积弱不振,虽有百公法何补哉?

——摘编自赖骏楠《国际法与晚清中国》

阅读材料,结合所学,评析郑观应对国际法认识的变化。

“民族主义”,即指以自我民族的利益为基础而进行的思想或运动。以下表格是学者对于民族主义的解释。

作 者 | 主 张 |

汉斯·科恩 | 民族主义者首先而且最重要的是应该被看作是一种思想状态。 |

本尼迪克特·安德森 | 民族主义的想象能在人们心中召唤出强烈的历史宿命感;受到民族主义动员的成员认识到我族与他族的划分;民族主义被想象为拥有主权。 |

安东尼·史密斯 | 民族主义是一种意识形态运动,目的在于为一个社会群体谋取和维持自治及个性,他们中的某些成员期望民族主义能够形成一个事实上的或潜在的民族。 |

爱德华·卡尔 | 民族主义通常被用来表示个人、群体和一个民族内部成员的一种意识,或者是增进自我民族的力量、自由或财富的一种愿望。民族主义亦特指民族独立运动之意识形态,民族主义以民族特色看待人类活动。 |

——摘编自艾瑞克·霍布斯鲍姆《民族与民族主义》等。

根据上述材料,结合中国或者世界近现代史的相关史实,围绕“民族主义”这一主题,自拟论题,并加以展开论证。(要求:观点明确、史论结合、表述清晰,论题不能重复材料。)

| A.实现了晚清海关管理的制度化 | B.维持了中国长期的贸易顺差局面 |

| C.降低了西方列强资本输出成本 | D.加速了近代经济的半殖民化进程 |