| A.具有求富强国与救亡图存双重目的 |

| B.促使实业救国成为社会的主流思想 |

| C.旨在推动民族资本主义的快速发展 |

| D.有助于减少变法新政各方面的阻力 |

材料 时空观念是将所认识的史事置于具体的时空条件下进行考察,是重要的历史学科核心素养。时空观念要求能够按照时间顺序和空间要素,构建历史事件之间的关联,能够在不同的时空框架下把握历史上的变化和延续,并据此对史事作出合理解释。下图中的历史事件之间都存在着一定的联系。

从上图所示②④⑥序号中任选一个填写历史事件。依据图示事件提炼观点,结合所学知识论证所提炼的观点。(要求:观点明确,持论有据,论证充分,表述清晰)

军机处 《日知录》 同文馆 《天演论》

太学 鹅湖之会 《农政全书》 1753年雅典中国宫

从上述图片中选取三幅相互关联的图片并提炼出一个具体的论题,结合所学知识进行阐释。(要求:明确写出图片名称,观点明确,史论结合,逻辑清晰。)

| A.提升中国史学的影响力 | B.揭露俄国瓜分中国阴谋 |

| C.强调变法图强的必要性 | D.讽刺顽固派的腐朽没落 |

材料一 1840年,英国用“坚船利炮”轰开了中国的“大门”,轰破了国人几千年“天朝上国”的迷梦。至19世纪70年代,清政府既要面对“发逆”之患,还要应对“洋人”之灾,困顿之势,尤若重病之躯,举步维艰。

——摘编自陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

材料二

材料三 人们认识到共和制度之所以不能真正得到巩固,根本原因在于缺乏对旧思想、旧文化、旧礼教的彻底批判,“欲图根本之变革”,必需改变国民性,必须发动一场思想运动,使人们从封建思想的束缚中解放出来。

——摘编自陈国庆《中国近代社会转型研究》

(1)根据材料一,概括清政府“举步维艰”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括图中代表人物为救亡图存进行的重要探索及共同结果。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析人们发动这场“思想运动”的原因并指出主要内容。

(4)综合上述材料,归纳近代中国向西方学习的基本路径。

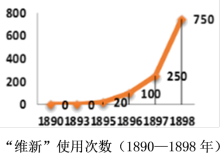

| A.师夷长技思想的开始出现 | B.革命思想为民众普遍接受 |

| C.救亡图存思想的迅速传播 | D.民主科学思想的广泛传播 |

| A.“今日之民智,不必恃它事以开之,而但恃革命以开之” |

| B.“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术” |

| C.“立国之道,尚礼仪不尚权谋,根本之图,在人心不在技艺” |

| D.“伏乞上师尧舜三代,外采东西强国,立行宪法” |

材料一 在战争初期,《万国公报》支持中国,谴责日本,态度十分明显。《朝鲜纪乱》指出:“中国出师为藩邦戡乱,实属名正言顺。”而日本以《天津条约》为借口,拒绝各国调停,“则是日本自知其曲而思图逞志于戎行,中国于此岂尚甘于退让哉”。与此相应,《万国公报》不但相信中国必胜,而且积极为之出谋划策,主张狠狠教训日本。直到1894年10月,《万国公报》卷69还发表了《英将谭兵》,即对曾在北洋水师任职的英水师副提督琅威理的访谈录。这位英国将军断言,中国海军的实力不容低估,不仅足以战胜日本,即与西方大国战亦觉绰绰有余。

但是,自1894年11月卷70起,《万国公报》对中日战争的立场与态度发生了根本性变化。林乐知写道:“中国昔日自夸之处,至此而扫地殆尽……总而言之,中国至今日,实已一败涂地,不可收拾。”1895年1月,林乐知在《以宽恕释仇怨说》一文中说:“至论中日两国之是非曲直,则中国任朝鲜之败坏,而不加整顿,固亦有不是处,亦有曲处,然日本之甘为戎首,而以强词夺理,则其但有曲处,而无是处可知……所惜天下事,往往不论理而论势。今中国亦既败矣,遂有偏于日本者。”5月《万国公报》刊载《追译中东失和之先往来公牍》,其中包括由西文译出的战前中日双方交涉公牍9件。林乐知在按语中说,从这些文件看,双方互相咨照,词意和平,惟中国始终坚持朝鲜是其属国,“轻蔑日本之意,实于言外见得。从此衅隙渐开”。

——摘编自郑师渠《〈万国公报>与中日甲午战争》

材料二 1868年,美籍传教士林乐知、丁韪良在上海创办《中国教会新报》周刊,以刊登教义、教务等内容为主,六年后易名为《万国公报》,共延续33年,其间停刊五年半,出了九百多期。这份传教士办的中文报纸对于中国有识之士的思想熏陶作用无可比拟。光绪皇帝每期必读;洋务派大臣都是这份报纸的忠实读者;孙中山不但是其忠实读者,它还刊登了孙中山致李鸿章书两封;康有为、梁启超以其为精神支柱和理论依据;那个时代几乎每一个中国文化人,都如饥似渴地寻求每一期《万国公报》。林语堂称,透过《万国公报》,林乐知成为他生命中影响最大、决定命运的人物。

(1)据材料一,简要概括《万国公报》在中日甲午战争爆发前后立场与态度的变化,结合所学知识分析这一变化产生的原因。

(2)据材料一二并结合所学知识,简评《万国公报》对甲午战争立场与态度的变化及对中国近代社会的作用。

| A.“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术” |

| B.“伏乞上师尧舜三代,外采东西强国,立行宪法” |

| C.“立国之道,尚礼仪不尚权谋,根本之图,在人心不在技艺” |

| D.“今日之民智,不必恃它事以开之,而但恃革命以开之” |