| A.中体西用理念的流行 | B.国强民富的崭新中国 |

| C.英国式的君主立宪制 | D.直接民主的代议制度 |

材料一 16世纪,西式建筑在中国出现,多集中于澳门,主要由传教士和殖民商人修建。18世纪,由传教士郎世宁、王致诚设计,中国工匠精心修建的圆明园分园——长春园的欧式宫殿,是中西建筑文化交流的光辉典范。鸦片战争后,西式建筑作为工业文明的体现,开始大量传入中国,给国人巨大的思想冲击,如康有为见识了香港西式建筑林立、街路整齐后,认为西人治国有方,进而摒弃了“西人为古之夷狄”的看法。20世纪上半叶、西式.建筑规模进一步扩大,如上海国际饭店高达24层。另外,资政院、教堂、医院等建筑也一改中国传统建筑.“城高池深”的特点,体现了某些近代社会的气息。

——摘编自田毅鹏《西式建筑进入中国的沧桑往事》

材料二 早在秦汉时期,西方就通过陆路交通,从中国瓷器、漆器等商品上的建筑、风景图案信息来猜想推测中国园林。16世纪末开始,来华传教士的著作中对中国园林的记录让西方全新认知了中国园林,如《张诚日记》认为中国屋宇、花园的美在于布置得宜和对自然的模仿。18世纪,传教士马国贤、王致诚分别将《避暑山庄图咏》《圆明园图咏》传到西方,让西方对中国园林的了解进入到图像时代。受中国园林艺术影响,英国率先在西方兴建了以自然主义和浪漫主义为特征的自然风景园。

——摘编自李晓丹《17—18世纪中西建筑文化交流》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括鸦片战争后西式建筑大量传入中国的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析西式建筑风格东渐和中国园林艺术西传的不同。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈中西建筑文化交流的历史启示。

材料一 先秦《六韬》提出,“君不肖,则国危而民乱;君贤圣,则国安而民治”。儒家认为,“人之命在天,国之命在礼”,而“为君不君,为臣不臣,乱之本也”。中国古代的分封制、宗法制、郡县制、行省制、三司厂卫、军机大臣制度等,本质上是始终围绕“国家安全”而出台的政治制度。《孙子兵法》称“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道”。《元史·陈天祥传》感叹道,历朝历代,因百姓富安“以致乱”,百姓困穷“以致治”,“自有天地以来,未之闻也”。中原王朝极少对城外的强大政权发动战争,此即所谓“划疆自守,不事远图”。中原王朝虽以“天下”来看待国家,但“王者不治夷狄”思想始终根深蒂固。先秦时期,在边陲之地,均设师戍守,设界立关,广设隘、津、渡。秦汉时期,西北地区玉门关、萧关、大散关、严关等,在国家战略防御中发挥了重要作用。地图被赋予了国家政体的象征意义,先后出现的《山海图》《禹贡地城图》《九域守令图》《六经图》等均与国家概念上的安全防御有关。秦代开始,贫苦之民被迁至边疆“移民实边”。西汉赵充国率领汉军在先零等地屯田。

材料二 清末民众视野中,国家安全的范围已经不仅仅指内地的安全,而且是包括蒙古、西藏、新疆等在内的国土“整体安全”。1894年,郑观应在《易言》基础上,以“富强救国”为主题,写成了体系完整、思想成熟的《盛世危言》提出了近现代“国家安全观”以及经济、军事、外交、文化等方面的改革方案。在梁启超看来,中国古代国家是皇帝的私有财产,皇杈的安全就是国家的安全,在一个国际竞争激烈的时代,中国要存在下去,必须形成一个现代民族国家。他最关心的不是“开明专制”,而是“国家理性”。他看重“开明专制”,把其看作解决“中国国家安全生存问题的一个理想和有效的方法”。梁启超认为,国家安全与否,并非富国强兵而获得物质财富和先进技术,而在于“新民”,“新民为今日中国第一急务”。

——上述材料均摘编自张永攀《从先秦“王畿”到近代民族国家》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国传统国家安全观的主要特征和维护国家安全采取的主要措施。(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代进步人士国家安全观的变化,并分析其原因。

从市井小报到革命先声:《苏报》

材料 《苏报》,从1896年6月25日创刊于上海公共租界内,至1903年7月7日被查封(史称“苏报案”),共发行2570份,原件存世621份。其初期的主要栏目:首版为谕旨恭录、论说等;其后为世界各国和国内各地以及上海本地的政治、经济、社会新闻,约占至三版半;第三版后半部分和第四版,主要登载各类商业性广告。

《苏报》发展历程及代表性文章或言论

| 时间 | 主要负责人 | 代表性文章或言论 |

| 第一阶段:1898年6月至9月 | 胡铁梅(1848—1899年),安徽桐城人,名璋,号铁梅,出生在一个官宦家庭,娶日籍女子生驹悦为妻。生驹悦有一定文化素养,通中文并担任主编。 | 《维新报揭论欧人图中国成谋及兴亚抑欧策》《公车上书请变通科举折(梁启超)》 《保国会二月二十七日第一集演说(康有为)》《文御史严参康有为折稿》 《创办时务报源委记(梁启超)》 《论中国宜多延日员为顾问教习以求速效》《复任父论西学书(黄遵楷致梁启超)》 |

| 第二阶段:1899年至1903年初 | 陈范(1860—1913年)湖南衡山人,本为江西铅山知县。因教案落职移居上海。“愤官场之腐败,思以清议救天下,遂承办是报”。 | 戊戌政变后,《苏报》转载了康有为在海外作为宣传喉舌的《清议报》《知新报》和《天南新报》上的主要文章,如《废立要闻汇志》《废立余闻二则》《建储私议》等,还对慈禧太后“己亥建储”一事进行反驳。 |

| 第三阶段: 1903年6月至 1903年7月 | 章士钊于1903年5月27日担任《苏报》主笔,经常发表激烈的言论,并因此结识了章太炎、张继、邹容,意气相投,结拜为异姓兄弟,并以大量篇幅首先推荐邹容的《革命军》。 | 《论中国当道者皆革命党》 《序革命军》 《论革命军》 《读严拿留学生密谕有愤》 《驳康有为论革命书》 《驳〈革命驳议〉》 |

——据王敏《苏报案前的〈苏报〉及相关史事考》整理

根据材料并结合所学知识,评述《苏报》办刊期间言论基调的重大转变。| A.掩盖反动本质 | B.争夺变法主导权 | C.推行清末新政 | D.缓和社会的矛盾 |

| A.广大人民群众关心国事 | B.民族危机动摇清政府统治基础 |

| C.维新变法运动拉开序幕 | D.台湾人民积极投身反割台斗争 |

| A.动摇了封建理论的根基 | B.折射出全面西化思潮出现 |

| C.有利于其新思想的传播 | D.主张推翻传统的君主政制 |

| 时间 | 名称 | 背景 | 主要主张 | 结果 |

| 1888年12月 | 《上清帝第一书》 | 中法战争战败 | 朦胧的学习西方议会制度愿望。 | 未上达 |

| 1895年4月 | 《上清帝第二书》 | 甲午战败被迫签订《马关条约》 | 变成法、通下情、慎左右未。 | 上达 |

| 1895年5月 | 《上清帝第三书》 | 迁都练兵,变通新法,以塞和款而拒外夷,保疆土而延国命。 | 上达 | |

| 1895年6月 | 《上清帝第四书》 | 富国养民,教士治兵,求人材(才)而慎左右,通下情而图自强,以雪国耻 | 未上达 | |

| 1897年12月 | 《上清帝第五书》 | 列强掀起瓜分中国狂潮 | 为变通善后,讲求体要,乞速行乾断,以图自强。 | 上达 |

| A.打倒列强坚持变法是上书核心 | B.光绪帝不支持康有为变法主张 |

| C.上书主张从维新开始转向立宪 | D.民族危机加深是多次上书主因 |

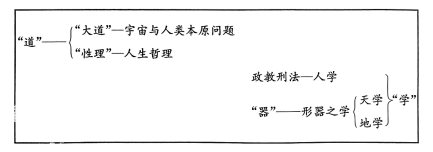

9 . 制作历史图示,可以更直观有效地学习历史。

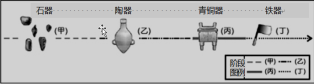

1.下图是各种器物开始在人类生活中出现的过程,对照历史发展,图中(丁)最可能出现在( )

| A.夏代 | B.商朝 | C.西周 | D.东周 |

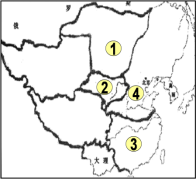

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

| A.陆路丝绸之路 | B.佛教传播路线 |

| C.海上丝绸之路 | D.哥伦布航海路线 |

| A.解放战争开始转入战略进攻 | B.解放战争战略决战的开始 |

| C.淮海战役结束 | D.南京国民政府被推翻 |

| A.中共一大 | B.遵义会议 | C.中共七大 | D.中共八大 |

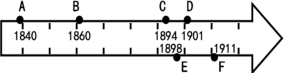

(1)时间点A和D发生的重大历史事件对中国分别产生了怎样的影响?

(2)北京在时间点B遭遇了哪场浩劫?此外,北京还在哪场战争中遭受被侵占的灾难?

(3)结合所学知识,简要阐述时间点C与时间点E发生的历史事件之间有何内在联系?在时间点E与F发生的史实,它们的相同目的是什么?

(4)从示意图可看出,由A-F这段历史时期, “中国近代化的起步”“列强的侵略与中国人民的抗争”两个主题是交织在一起的。对此你有何认识?

材料一 在中国,近代意义上的妇女解放运动开始于戊戌变法时期。甲午战争后,伴随妇女的逐渐觉醒,妇女解放作为变法图强的一部分,将矛头指向封建陋习。不缠足运动引起国人的思考,废除缠足成为女性解放的一个重要标志。维新派在戊戌变法时期提出的废缠足、兴女学这两项措施,拉开了近代中国妇女解放运动的序幕,促进了社会变革。戊戌变法时期妇女解放运动是由男性倡导发起的,各种妇女解放的问题是由男性提出的,女性成为男性的跟随者。

——摘编自张晓宇《百年来中国共产党领导妇女解放运动的历程与启示》

材料二 1939年陕甘宁边区第一届参议会提案写道:“不发动占全国人口之半的妇女群众参加到抗战中来,最后胜利是困难的。”抗日民主政府通过多方途径力求解除妇女身上的封建束缚。一是确立了以生产为中心的妇女运动方针,明确提出组织妇女参加生产是各根据地妇女工作的新方向。二是在争取抗战民主自由的过程中反对一切封建束缚与压迫,在组织妇女参与民族民主革命中全面推进妇女各项权益等。三是建立妇女解放制度。重视制度建设是这一阶段妇女解放的重要经验。抗日根据地颁布了《陕甘宁边区禁止妇女缠足条例》《提高妇女政治.经济、文化地位案》等法律法规,提高了妇女的家庭地位和社会地位。

——摘编自马蕾《中国共产党领导根据地妇女解放的历史性飞跃》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括戊戌变法期间妇女解放运动的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析抗日根据地开展妇女解放运动的意义。