名校

1 . 在 20 世纪 20 年代的中国,不乏“同一量器,一城之隔,相差十一”的现象。大多数城市家庭中都备有一杆秤,商人除了有通用的秤外,也有私人的秤。 “似乎在任何一个市镇里,不论一斤什么东西的重量,都是随环境而不同的”。这( )

| A.造成了社会民生的凋敝 | B.源于军阀混战社会动荡 |

| C.体现出国内市场的割裂 | D.利于抵制外来经济侵略 |

您最近一年使用:0次

2024-04-11更新

|

383次组卷

|

8卷引用:2024届山东省部分学校高三下学期4月联合调考历史试题

2024届山东省部分学校高三下学期4月联合调考历史试题2024届辽宁省抚顺市六校协作体高三下学期第三次模拟考试历史试卷(已下线)专题17 综合冲刺专练(15+4模式)-【查漏补缺】2024年高考历史复习冲刺过关(新高考专用)押第7题 北洋军阀时期: 政治经济文化(辽宁、黑龙江、吉林适用)-备战2024年高考历史临考题号押题(辽宁、黑龙江、吉林专用)湖北省武汉市黄陂区第一中学2024届高三下学期一模历史试题河南省信阳高级中学2024届高三下学期5月二模(一)历史试题2024届四川省射洪市高三下学期5月高考模拟文综试题-高中历史广东省深圳市龙岗区龙城高级中学2023-2024学年高二5月月考历史试题

名校

2 . 从清末到民国初期,新式高校勃兴,留学归国人员在缺乏必要考核的情况下迅速跻身教授,而本土学者却备受压迫。此时中国学术界,充斥着一批二三十岁的教授,形成了“少壮派教授”大量存在于近代中国的独有现象。据此可知,这一现象( )

| A.推动了文化事业的飞速发展 | B.不利于中国思想解放和社会转型 |

| C.提高了国民的整体文化水平 | D.冲击中国传统教育和学术独立性 |

您最近一年使用:0次

2024-01-14更新

|

361次组卷

|

7卷引用:山东省烟台市龙口第一中学东校2023-2024学年高二下学期第二次月考历史试题

3 . 目录阅读法是我们建立对整本书结构化认知的有效途径。阅读材料,回答问题。

(1)根据目录,指出影响中国近代“时间制度和观念”变迁的要素,并任选其一加以分析说明。

(2)基于历史阅读的一般程序,请描述你对本目录的结构化认知。

目录(部分)

| 第一章 公元纪年的传入与纪年之争 …… 第二章 政治与时间:近代历法改革的历史考察 科学和实用:晚清知识分子的改历观 政府主导下的改历:政治与民俗的对抗 《中年民国生活历》对官方节庆体系的调适 民国时期的历法科普与改历思潮 第三章 近代计时器的更新与时间计量的变化 …… 钟点时间社会化 感觉与象征一民国文学作品中的时钟与时间 第四章 新式交通与时间 地球观念的更新与时差概念的传入 标准时制的实施…… 新式交通与生活中的时间 | 第五章 时间管理方式的近代变革…… 时间、工业纪律与近代工人 近代学校兴起与时间管理的科学化趋势 星期制:工作与休闲 第六章 都市时间:晚清民国时期的上海 …… 第七章 守时与惜时:“时间价值”的新诠释 延年会及其“时间”关切 守时:一场国家运动 民国“时间经济”话语解析…… 第八章 时间观念的近代嬗变…… |

——摘编自湛晓白《时间的社会文化史——近代中国时间制度与观念变迁研究》

(1)根据目录,指出影响中国近代“时间制度和观念”变迁的要素,并任选其一加以分析说明。

(2)基于历史阅读的一般程序,请描述你对本目录的结构化认知。

您最近一年使用:0次

2023-03-23更新

|

493次组卷

|

5卷引用:山东省青岛市2023届高三一模历史试题

山东省青岛市2023届高三一模历史试题(已下线)历史-2023年高考押题预测卷01(山东卷)山东省潍坊市安丘市第二中学2024届高三9月月考模拟(二)历史试题山东省日照国开中学2024届高三11月月考历史试题(已下线)江苏省2024届高三仿真模拟考(二)历史试题

名校

4 . 官利制度是近代中国资本主义工业筹集资金所通常采取的一种制度。“官利”又称“官息”“正息”,是近代中国合伙或者股份企业中固定股息的俗称,是一种变了形的股息形式。官利制度( )

| A.通常是为保证政府投资收益降低风险使用 | B.是符合国际惯例吸引投资的有效手段 |

| C.对近代民族工业的发展没有任何积极作用 | D.一定程度缓解了民族工业资金的不足 |

您最近一年使用:0次

2022-10-26更新

|

424次组卷

|

7卷引用:山东省滨州市2023届高三上学期期中模拟考试历史试题

真题

名校

5 . 1899年初,中国进口了几部马可尼无线电报机,安装在两广总督督署、威远等要塞以及南洋舰队舰艇上,用于军事指挥。要知道,在同一年,马可尼才刚刚说服英国邮政部建立了一个无线电报站,英国无线电通讯业务方才起步。这反映了

①中国应用无线电报基本与西方同步 ②中国在科技上处于领先地位

③中国仍处于学习器物阶段 ④世界市场的发展

①中国应用无线电报基本与西方同步 ②中国在科技上处于领先地位

③中国仍处于学习器物阶段 ④世界市场的发展

| A.①② | B.①③ | C.①④ | D.③④ |

您最近一年使用:0次

2019-01-30更新

|

2025次组卷

|

32卷引用:2017届山东省桓台县二中高三12月摸底考试历史试卷

2017届山东省桓台县二中高三12月摸底考试历史试卷2016年全国普通高等学校招生统一考试历史(天津卷精编版)2016届高三高考联考模拟试题分项版专题7历史试卷2016-2017学年湖北省沙市中学高一下学期期中考试历史试卷江苏省赣榆县海头高级中学2017届高三下学期历史综合练习十新疆哈密地区第二中学2017-2018学年高二10月月考历史试题安徽省六安市第一中学2018届高三上学期第三次月考历史试题福建省罗源第一中学2017-2018学年高二上学期期末练习历史试题人民版2018届高中历史必修2 专题4.2交通和通讯工具的进步(同步练习)(已下线)2018年5月1日 近现代中国交通和通讯工具的进步——《每日一题》2017-2018学年高一历史人教必修2 【全国百强校】山西省太原市第五中学2017-2018学年高二下学期5月阶段检测文科综合历史试题(已下线)《高频考点解密》—解密30 近现代中国社会生活的变迁2019届高三高考真题训练——人民版必修二 专题四 中国近现代社会生活的变迁2016年全国普通高等学校招生统一考试历史(天津卷参考版)浙江省临海市白云高级中学2019届高三3月月考历史试题(已下线)《2019年高考总复习巅峰冲刺》 专题24 中国近现代社会生活的变迁湖北省长阳县第一高级中学2018-2019学年高一下学期期中考试历史试题河北省沧州市献县第五中学2018-2019学年高一10月月考历史试题四川省广安市武胜烈面中学2019-2020学年高二下学期开学考试历史试题黑龙江省哈尔滨市第三十二中学2019-2020学年高二下学期期中考试历史试题浙江省嘉兴市第五高级中学2019-2020学年高一下学期期中测试历史试题天津市红桥区2017届高三上学期期末考试历史试题2011-2020十年高考真题历史分项-选择性必修2-第11课近代以来的城市化进程2020-2021学年高一历史寒假作业(人教版)-第17练中国近现代社会生活的变迁2020-2021学年高一历史十分钟同步课堂专练(人教版必修2)-第15课交通和通讯工具的进步(基础练)贵州省安顺市第三高级中学2022届高三上学期第一阶段月考历史试题专题17 中国近现代社会生活的变迁-十年(2012-2021)高考历史真题分项汇编(全国通用)专题17中国近现代社会生活的变迁-十年(2013-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)(已下线)专题10人类的村落、城镇与居住环境-备战2023年高考历史一轮复习考点微专题(新高考地区专用)河南省商丘市第一高级中学2022-2023学年高二3月月考历史试题湖北省黄石市有色第一中学2022--2023学年高二4月月考历史试题四川省内江市资中县第二中学2022-2023学年高二4月月考历史试题

名校

6 . 20世纪二三十年代,晏阳初提出在农村推行“四大教育(文艺、生计、卫生、公民)”以实现“民族再造”;梁漱溟指出挽救农村衰败,不在于向西方学习,而在于在传统文化基础上创造新文化;实业家卢作孚倡导“乡村现代化”,将乡村建设成为“一个生产的区域,文化的区域,游览的区域”。这三种思想共同反映出当时( )

| A.社会各界充分重视农村发展 | B.国共两党寻求农民支持 |

| C.民族复兴亟需加强乡村建设 | D.学者重视发展农业生产 |

您最近一年使用:0次

2023-05-25更新

|

395次组卷

|

6卷引用:山东省滨州市2024届高三开学摸底考试历史试题

山东省滨州市2024届高三开学摸底考试历史试题湖南省部分名校联盟2023届高三5月冲刺压轴大联考历史试题(已下线)专题五晚清至清末民初:内忧外患与救亡道路的尝试(专题检测卷)-2024年高考历史一轮复习讲练测(新教材新高考)(已下线)纲要上第21课-实战高考2024年一轮复习全考点突破吉林省长春外国语学校2024届高三上学期开学考试历史试题江西省宜春市宜丰中学2024届高三10月月考历史试题

名校

7 . 许倬云在《从五四运动论自由与民主》中指出:至于引入赛先生,这一诉求原是人类追求知识的大势。可是在中国,科学主义弥漫于人心,“科学”两字被当作信仰。很多人以为科学呈现的知识即是绝对的真理,竟不知科学是不断在假设与求证,不断地验证与开拓,是永无休止的求知过程。由此可知当时的中国( )

| A.开启中国近代科学革命的序幕 | B.对待西方文化持盲目接受态度 |

| C.对中、西方文化缺少批判精神 | D.新文化运动促进中国思想解放 |

您最近一年使用:0次

2023-12-03更新

|

383次组卷

|

5卷引用:山东省济宁市嘉祥县第一中学2023-2024学年高一12月月考历史试题

名校

8 . 20世纪初,《大公报》的报人们运用白话文大声疾呼,中国“积萎不振,日渐衰弱者,此何故哉?曰:国民无公德故”。“一家人没爱德,就不成一个家;一国人没爱德,就不成一个国”。这说明此时部分报人已经意识到( )

| A.民主科学思想的进步性 | B.民众精神觉悟的重要性 |

| C.推广白话文章的必要性 | D.家国一体观念的普遍性 |

您最近一年使用:0次

2024-03-27更新

|

330次组卷

|

5卷引用:山东省临沂市临沭第一中学2023-2024学年高二6月月考历史试题

山东省临沂市临沭第一中学2023-2024学年高二6月月考历史试题江西省九江市2024届高三下学期二模历史试题河北省唐山市丰南区第一中学2024届高三3月自拟模拟(6)历史试题(已下线)专题14 核心素养专练50题-【查漏补缺】2024年高考历史复习冲刺过关(新高考专用)历史(北京卷)-学易金卷:2024年高考考前押题密卷

9 . 1917年,蔡元培在演讲中指出,“纯粹之美育,所以陶养吾人之感情,使有高尚纯洁之习惯,而使人我之见、利己损人之思念,以渐消沮者也。盖以美为普遍性,决无人我差别之见能参入其中”。蔡元培意在( )

| A.促进国民素养的提升 | B.批判传统文化的危害 |

| C.维持社会秩序的稳定 | D.提升民众的生活水平 |

您最近一年使用:0次

2022-04-06更新

|

788次组卷

|

7卷引用:山东省青岛市2022届高三一模历史试题

山东省青岛市2022届高三一模历史试题山东省平原县第一中2022届学高三下学期模拟检测(六)历史试题(已下线)专题08辛亥革命与中华民国的建立-备战2023年山东历史新高考【3年真题+1年模考】精练【学科网名师堂】山东省枣庄市滕州市第五中学2022-2023学年高一上学期第二次线上月考历史试题(已下线)秘籍01 源远流长的中华文化-备战2022年高考历史抢分秘籍(全国通用)河南省南阳市第一中学校2021-2022学年高二下学期第二次月考历史试题广西柳州市第三中学2023届高三等级考模拟(六)历史试题

名校

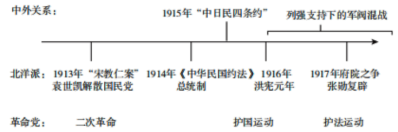

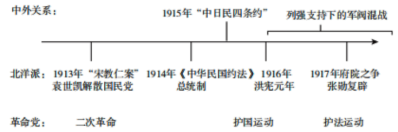

10 . 下图表达的鲜明主题是( )

| A.现代性国家的构建 | B.宪政体制的实践 |

| C.民主与专制的斗争 | D.社会共识的崩解 |

您最近一年使用:0次

2022-12-06更新

|

711次组卷

|

12卷引用:山东省临沂市2023届高三上学期期中考试历史试题

山东省临沂市2023届高三上学期期中考试历史试题山东省济南市历下区重点中学2023届高三二轮复习综合历史试题(已下线)黄金卷03-【赢在高考·黄金8卷】备战2023年高考历史模拟卷(广东专用)安徽省淮北市第一中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题湖南省长沙市雅礼中学2023届高三上学期月考(五)历史试题四川省眉山市仁寿县华达综合高中2022-2023学年高一上学期期末模拟考试历史试题辽宁省重点高中沈阳市郊联体2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题江苏省常州市前黄高级中学2023-2024学年高二上学期学业水平模拟考历史试题三年(2021-2023)学考模拟题分类汇编之第19课北洋军阀统治时期的政治、经济与文化福建省福州第三中学2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题(会考方向)河北省磁县第一中学2023-2024学年高一上学期六调月考历史试题(已下线)重难点06 民国与北洋时期:革命与动荡中前行-2024年高考历史【热点·重点·难点】专练(新高考专用)