材料 开滦煤矿是中国近代煤矿业中的巨擘,前身为1878年清政府洋务运动中创办的官督商办企业“开平矿务局”,为当时所办新式煤矿中成功之代表,但不幸于1900年庚子国变时落入英商之手成为英资煤矿。滦州煤矿为1907年招集民族资本创办,原为试图收回开平而设,但终于在与开平的竞争中失利,为开平所并。1912年二矿实行名义上的联合,称“开滦矿务总局”,实际为英商掌控;1934年进一步合并,正式成为合资煤矿。1941年太平洋战争爆发后,又被日本夺去。1945年日本投降后,由南京国民政府接收,交还英商经营。

——摘编自云妍《近代开滦煤矿产出的“Solow余值”分析》等

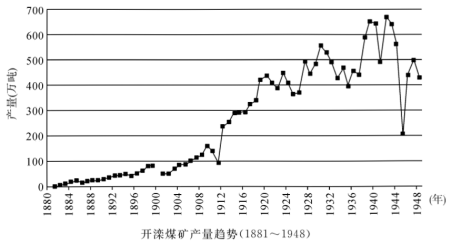

根据材料并结合所学知识,运用唯物史观评析开滦煤矿的产量趋势。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)材料一 全面抗战爆发前后,为了在中国西部地区建立新的国防工业基础,准备和坚持长期抗战,国民政府策动了规模巨大的工业内迁。内迁工厂大多数是当时中国工业界各行业中规模较大、设备较先进、管理和技术水平较高的名牌厂。如内迁民营工厂中大鑫制罐厂、上海机器厂、中国亚浦耳电器厂、华生及华成电器厂等,都是中国近代工业中名列各行业前茅的者。内迁的国营工厂多数是当时最先进的钢铁联合企业。这些工厂的内迁,不仅把当时沿海地区的相对来说较为先进的工业设备、工业技术和管理经验带到了大后方,更重要的是使大批工业科技人才和熟练技工汇集到大后方,据1941年的统计,内迁的工程技术人员达2万余人。

——摘编自黄立人《论抗战时期的大后方工业科技》

材料二 1964年5月,毛泽东提出,要考虑解决全国工业布局不平衡的问题,加强三线建设,防备敌人的入侵。8月,中央作出了在三线地区开展以战备为中心大规模建设工业、交通、国防科技设施的重大战略决策。三线建设从1964年开始,到1980年,全国三线地区共投入2052.68亿元,相当于1953年—1964年投资的三倍。根据1984年普查,在中西部建成了1945个大型企业、科研设计院所。三线建设无论规模还是时间跨度都是前所未有的。由于涉及国防安全,三线建设当时不见诸报端。

——《中华人民共和国简史》

(1)根据材料一,概括抗战时期国民政府工业内迁的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,概括说明新中国三线建设取得的成就,并分析其原因。

材料一 国民政府最初向英国寻求金融借款是在1934年底。为缓解白银外流提出1.5亿英镑的借款,但因数额过大且违反新四国银行团(由英美日法组成)的原则被英国拒绝。出于缓解东亚紧张局势并维护在华英商利益的考虑,英国于1935年2月提出一个由英美日法四国联合对华提供借款的计划,并由四国各自派财政专家赴华考察,但该计划未能完全落实。10月29日,李滋罗斯将借款一事告知日本驻华大使有吉明,询问日本是否愿参与,日方没有立即回复。

——摘编自王钊《1935—1937年中英金融借款交涉》

材料二 1937年10月11日,国民政府外交部秘书段茂澜拜会英国驻华大使馆中文参事包克本,提出“缅甸云南一线,缅甸境内有拉(腊)戍城至中国边境未经修筑之公路仅一百八十公里,我国云南境内有弥渡至边境亦只三百八十公里”,希望英国“秉援助中国抗战之义,即日兴修自拉(腊)戍至缅交界之公路,俾能由缅直通于中国公路”。11月3日,英国外交部正式授权贺武:“可以向中国政府表示英国政府与缅甸政府在原则上同意修建连接中缅的直通公路。”

——摘编自孙歌《全面抗战爆发后中英修筑滇缅公路交涉》

(1)根据材料一并结合所学,概括中英金融借款交涉的时代背景。(2)根据材料并结合所学,分析这一时期中英交涉发生变化的原因及影响。

材料一 1937 年,国民党邀请周恩来、朱德、叶剑英到南京参加国防会议,并同时开展两党进一步谈判。由于蒋介石急于调动红军开赴抗日战场,谈判在红军改编等问题上进展比较顺利。国民党放弃了一些不合理要求,表现出比较多的合作愿望。随后蒋介石政府接受中共中央提交的《中共中央为公布国共合作宣言》,同时蒋介石发表对中国共产党宣言的谈话,标志着第二次国共合作的正式形成。

——张啸鹏、马伟军、王红丽《抗战初期国际政治环境对第二次国共合作的影响》

材料二 重庆谈判是在抗战结束后极端复杂的形势下,国共两党试图通过和平协商解决中国前途和命运问题的一次尝试。毫无疑问,历史为国共两党提供了一次和解的机遇,共产党抓住这个机遇,进行卓有成效的工作,做出了大的让步。而国民党却缺乏远见和诚意,在让步极其有限的情况下使国共两党失去了这次和解的机遇。

——张小满、宋广伟《重庆谈判国共双方的妥协与让步》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析国共合作谈判进展比较顺利的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出重庆谈判所面临的国际、国内形势,并谈谈重庆谈判的启示。

材料一“在(南京)马群镇警戒的时候,我们听说俘虏们被分配给各个中队,每一中队两三百人,已自行处死。”“七千人的生命(俘虏)转眼之间就从地球上消失,这是个不争的事实。”

——《东史郎日记》(日)

材料二《南京大屠杀的虚构》出版后,日本右翼给予了高度评价,渡部升一在初版本的护封广告词中写道:“读了此书,如果今后有人仍然再提南京大屠杀,那就只能说他是煽动反日”。

材料三下列三幅图片反映了日军在南京的暴行

材料四青岛的余美红老师在给学生讲南京大屠杀这段历史时,引用了她父亲给她的一个事例:“当时我7岁,你叔叔4岁,鬼子打南京时,人们四处逃难。你叔叔尚小,就和保姆留在家里看房子。日军砸开咱家大门,保姆被杀,你叔叔右腿被打了一枪,昏死过去,侥幸捡了一条命”。

请回答:

(1)史料证据按照获取的途径和保存状态可以分为实物证据、文献证据和口传证据三类,请依此对上述材料进行分类。

(2)在《南京大屠杀的虚构》一书中,田中正明说:“记述历史有一大禁忌,就是绝对不能以传闻(口述)为证据撰写论文或记事”。对此你做何评价?

(3)材料一、二同样出自日本人,但对南京大屠杀一事为何有不同的论点?这说明了什么?

(4)若想证实余美红老师父亲的说法,上述材料中最有力的证据是哪则?