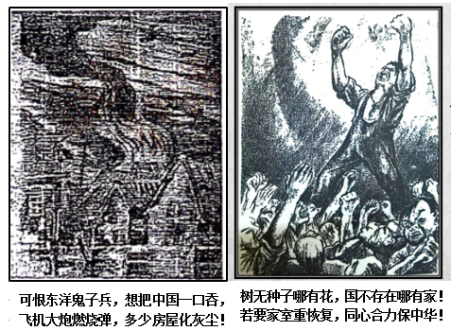

陈铁耕《义勇军的防御战》

①强调国共合作团结抗战的斗争性 ②体现义勇军的艰苦与战争的残酷

③表达东北民众救亡图存战斗精神 ④警醒民众关注七七事变危机局势

| A.①② | B.③④ | C.②③ | D.①④ |

材料一 1901年,梁启超呼吁“过渡时代之英雄”,认为此种英雄应具备冲破旧势力的“冒险性”、过人的“忍耐性”、为国民择一“最良合宜”政体并倡率国民以此途得幸福的“别择性”。1903年,留日学生极力宣扬岳飞精忠报国、至死不渝的精神,认为他“为种魂,为国魂,为中国民族之天神”。

——摘编自赖静萍《从揽驭到召唤:近代中国国家建设与“英雄”概念变迁》

材料二 以李大钊、陈独秀为代表的早期共产主义理想的信仰者和传播者,对英雄观有了比较深入的认识,并对崇拜伟人英雄的西方英雄史观予以批判。李大钊指出,“离于众庶则无英雄”,英雄也需要依靠人民群众才能发挥力量。陈独秀强调,英雄时代、圣人时代已经结束,国家“若不建立在广大群众的需要与同情的力量上面,不是难以持久,便是造成新的军阀”。

——摘编自黄倩倩《中国共产党英雄观百年演进的历史逻辑》

(1)20世纪初,随着社会发展,“英雄”一词的时代内涵不断丰富,对此予以说明。

(2)结合中国近代史相关史实,从正反两个角度为材料二的观点寻找依据。(要求:各举一例)

| 一切精神劳动者(如医生、著作家、教员等)都有选举权。 雇佣劳动在10人以下资本在5000元以下之工商业主亦有选举权。 在苏维埃政府及各革命团体工作积极努力的,无论其出身如何亦可获得选举权。 |

| A.为抗日民族统一战线奠定基础 | B.体现了民主集中制原则 |

| C.推动了国民大革命的深入开展 | D.旨在创建人民革命政权 |

| A.发展了土地革命的社会基础 | B.旨在保障边区农民的根本权益 |

| C.壮大了反抗国民政府的力量 | D.落实了中共抗日民族统一战线 |

材料 20世纪20、30年代,一批当时中国知名的经济学家、社会学家、哲学家等参与了一场旷日持久的争论。

章士钊一战后曾游历欧洲,目睹其满目疮痍后,片面地将资本主义的内在矛盾归因于工业化。因此,为避免中国重蹈覆辙,时任北洋政府教育总长的他于1923年8月发表《业治与农》一文,他宣称“吾国当确国是,以农立国”。此文一出,争议不绝于耳。

梁漱溟鼓吹复兴中国传统文化,认为中国发展的根本在农业,工业发展应摆到农村、农业发展之后,“乡村建设是中国工业化的唯一道路”。在董时进看来,世界工业国已有许多,竞争激烈,如果中国再加入其中,不会有太大发展空间;中国如以工立国,必然导致外资入侵,进行资源掠夺;相较而言,以农立国更适合中国国情,以农立国能保持社会稳定,无所谓失业和罢工。

吴景超对董时进的观点提出了批评,称其观点为“经济上的复古论”,中国要摆脱经济上的落后面貌,必须采行西方“机械的生产方法”。他指出,“在目前这种外患严重的时期,我们对于如何使中国由弱而强一问题,一定看得比如何使中国由贫而富一问题更为重要”。张培刚指出,“只有政府实际负起责任来,加以社会人士的通力合作”,才能实现农国的工业化。这是对梁漱溟、晏阳初等知识分子主导乡村建设派的一个善意提醒,也是对政府在乡村建设和农业工业化过程中作用发挥的呼吁。

最终,“以工立国”这一观点获得了政府更多政策支持,对中国农业、农村的发展同样大有裨益,这两派对于近代中国发展的贡献都应予以肯定。

——摘编自李蕴哲、陈旭东《“以农立国”与“以工立国”:近代中国发展道路之争的历史考察与现实启示》

根据材料并结合所学知识,对20世纪30年代中国发展道路所引发的争议进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)| A.利用国际舆论反对日本侵华 | B.致力于构建抗日民族统一战线 |

| C.反帝爱国的民族意识已萌发 | D.意识到创建新国际组织的重要 |

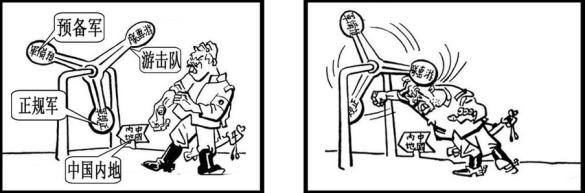

| A.游击队是抗击日军的主要力量 | B.侵华日军无法进入中国内地 |

| C.正面战场未能组织大规模抵抗 | D.抗日民族统一战线已经形成 |

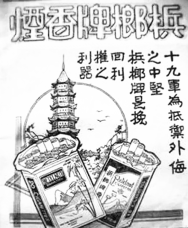

| A.利用民众心理进行营销 | B.扭转了民族企业的困境 |

| C.声援了正面战场的作战 | D.彰显了民主主义的意识 |

材料 缅甸战役是中、美、英三国结成军事同盟后的第一场共同军事行动。早在1939年春,国民政府就向英国提出了进行军事合作的建议,但直到1941年英国才邀请中国共商保卫缅甸的军事计划。太平洋战争爆发后,中、英两国代表在重庆签署《中英共同防御滇缅路协定》,正式结成军事同盟。1942年2月,“中缅印军事考察团”编成《中国缅印马军事考察团报告书》,制定了中英缅共同防御计划草案。然而,在军事指挥权的问题上,蒋介石极力反对由英国人指挥中国远征军,在作战战略上,虽然当时英国已经将战略重心由新加坡转移到了缅甸,但是英国最终的着眼点却还在印度,这些严重的分歧最终导致了第一次入缅作战的失败。

——摘编自方伟《试论中美英三国在第一次缅甸战役期间的合作与分歧》

(1)根据材料,概括第一次入缅作战前国民政府为争取中英军事合作所作出的努力。(2)根据材料并结合所学知识,说明第一次入缅作战期间中英分歧导致的结果及其对中国抗战的影响。

| A.促进了民族意识的增强 | B.提出了民族统一战线的方针 |

| C.展现了敌后军民的团结 | D.反映了社会主要矛盾的变化 |