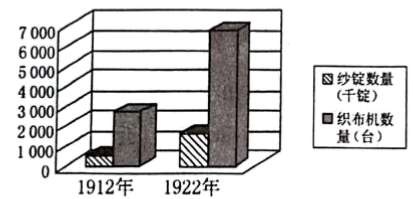

材料一 民国初年纺织业发展情况

材料二 1912年荣宗敬、荣德生兄弟在上海创办福新面粉公司,开工不到一年即获利3.2万元。到1921年,荣氏兄弟经营开设的面粉厂共有12家。后又创办申新纱厂获得巨额利润,在近代史上有“面粉大王”与“纺织巨子”之称。迄1922年因外国资本卷土重来,荣氏企业开始亏损,向日商借贷350万日元。1927年因不愿认购国民党政府发行的公债,被通缉。由于世界经济危机及国民党政府的苛捐杂税,民族经济备受摧残,荣氏企业负债达4000余万元,宋子文、孔祥熙等官僚资本乘机渗入。

——摘编自陈旭麓主编《中国近代史词典》

材料三 从中国共产党执政的第一天起,应该说就担负起100多年受到严重阻碍的工业化重任。从1953年我国完成战后的经济恢复后,中国共产党采取了集中有限资本和资源来加快建设重工业和完整工业体系的发展战略。到1957年底,我国新建了飞机制造、汽车制造、发电设备、冶金设备以及重型机械等工业部门,初步建立了独立的工业体系,新中国开始改变工业落后的面貌。

——摘编自武力《中国共产党对转变经济增长方式的认识和实践》

(1)材料一反映出民国初年纺织业发展呈现出什么趋势?结合所学知识,分析呈现这一趋势的原因。

(2)根据材料二,概括影响近代民族工业发展的不利因素。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出中国共产党为加快建设重工业和完整工业体系的发展战略来取了什么措施?这一措施的实施对中国工业化发展产生了什么影响?

材料一

朝代 | 粮食亩产水平 (市斤) | 人均粮食占 有量(市斤) | 全国耕地面积(亿市亩) | 粮食作物播种 面积所占比重 | ||

| 总面积 | 北方 | 南方 | ||||

| 春秋战国 | 91(全国) | 614.8 | 2.3 | 94% | ||

| 秦汉 | 117(全国) | 1048.35 | 5.72 | 94% | ||

| 魏晋 南北朝 | 122(北方粟、麦 215(南方稻谷) | ) 1167.7 | 3.85 | 1.925 | 1.925 | 90% |

隋唐 | 124(北方粟、麦 328(南方稻谷) | ) 1450.92 | 6.42 | 3.21 | 3.21 | 90% |

——卜风贤《传统农业时代的灾荒风险和粮食安全》

材料二鸦片战争后,资本帝国主义挟其大量余资,与新式机械,在通商口岸渲染了些资本主义的色彩。„„迨欧战爆发,列强无暇东顾,因此中国幼稚的民族工业,乘机抬头,使中国渲染了很浓的资本主义化的色彩。„„于是农村中的劳动力, 初则剩余的劳动者都涌到城市里去了,继则农村中的青年劳动力,即是生产的中坚 份子羡慕着都市的繁荣,投身工业的比较能够多得些工资,也都向都市中乱涌,向 资本家出卖其劳动力,终则以农村衰落,而建筑于农村上的工业,日形没落,„„ 因此,从农村涌到都市的劳动者,都成了可怜的失业之群。所以农村劳动力胡乱的 拥进都市,一方面,使农村中失却生产的中坚份子--青年劳动力,而另一方面产生了大批的失业之群,这当然是人口变动的变态。

——金轮海《中国农村经济研究》

材料三有学者在研究“中华文明从传统向现代转型”这一主题时,得出以下结论: 中华文明转型路径的独创性,首先表现在广大中国农民成为现代化的强大的内在动力,而其前提则是他们必须成为这一转型的主要得益者。

——摘自姜义华《中华文明从传统向现代转型及其路径的独创性》

请回答:

(1)根据材料一概括春秋战国到隋唐时期中国农业的发展趋势及原因。

(2)根据材料二概括近代中国农村人口迁移的原因和影响。

(3)结合所学知识,从政治、经济两个层面,说明建国以来农民如何在我国社会转型发展过程中受益。

材料一 按照中共中央“要准备打仗”的战略部署,1965年,云南省成立“国防工业委员会”。兵器工业、电力、交通、电子、航天、核工业等项目先后开工建设,一批科技、教学单位由外省迁入云南。到1973年,地方军工企业的技术人员占职工总数的5.1%,远高于全省工业企业的平均水平;1965-1980年,云南的各类国防科技企事业单位从3个增加到47个。

——据《云南省志·经济综合志》等整理

材料二 2010年1月1日中国一东盟自由贸易区正式全面启动。云南从开放“末端”,一跃成为“前沿”。2013年,云南省与东盟贸易实现进出口额190亿美元,较上年增长61%.机电产品保持全省对东盟出口的优势地位,农产品、纺织品及服装、电力、有色金属、化肥出口增长迅速。海关统计显示,云南全省民营企业与东盟贸易额达94亿美元,增长82%.

——据陈保江刘加丽《云南与东盟贸易再创新高》等整理

材料三 简斯维尔是美国东北部传统工业区的一个小镇,通用汽车和派克笔是当地主要产业。在2008年的金融危机中,简斯维尔的通用汽车厂关闭。2010年,派克笔公司也宣布将告别简-斯维尔,仅剩的圆珠笔贴牌生产线搬至墨西哥。2011年8月,美国奥赖恩镇开始生产通用小型车,40%的工人时薪降为14美元(标准时薪28美元),许多零部件是从韩国运来的,引擎则来自墨西哥。

——据艾米·戈德斯坦《简斯维尔:一个美国故事》整理

(1)根据材料一、二和所学知识,分别概括20世纪六七十年代和21世纪以来云南经济发展的主要特点,并简析其原因。

(2)根据材料三和所学知识,分析简斯维尔经济状况发生变化的原因,以及产生的消极影响。

材料一

| 《天仙配》 你耕田来我织布, 我挑水来你浇园, 寒窑虽破能避风雨, 夫妻恩爱苦也甜。 |

材料二 史料记载1845年后“洋布、洋纱、洋花边、洋袜、洋巾入中国,而女红失业”,“江浙之棉布不复畅销”,“闽产之土布土棉……不能出口”。

材料三

农民成群结队报名入社 |  手工业者积极报名入社 |  上海工商界申请全行业公私合营 |

(1)材料一反映了我国古代经济的什么特点?

(2)材料二反映了近代中国经济结构发生什么变化?变化的主要原因是什么?

(3)材料三反映了20世纪中期的什么事件?产生了什么重大影响?

材料 战国以来,公田以外,私田开辟日多,官府通过“初税亩”“初租禾”以及“名田” “占田”等措施,实际上承认了私田占有的合法性。秦汉时期的“受田宅”与“名田宅”,以及北魏以来的均田制,都是在“里”这一地区范围内实行的,“里”形式上是地缘组织,实际上仍然是以血缘关系为基础的天然共同体。唐中叶以后,均田制事实上废止,此后的邻里、乡党组织虽然存在,但已经不再具有授田、还田的功能,而变成单纯的行政组织。但是,个体家庭作为私有者,仍然不能脱离共同体的脐带,于是亲邻就成了私有制的前提与基础。土地买卖、继承都要受到宗族共同体的制约。明清时期,情况又有了新变化。《大明律》“典买田宅”规定:“凡典买田宅不税契者,笞五十,仍追田宅价钱一半入官;不过割者,一亩至五亩笞四十”

民国时期,孙中山的“三民主义”主张“平均地权、节制资本”,土地私有制并没有发生根本性改变。新中国成立后从1953年始,政府以生产合作社的方式对土地实行集体化改造,彻底解决了自古以来的土地、 税收等各种问题。

——摘编自白寿彝《中国通史》等

(1)据材料和所学知识,概述战国至民国时期土地占有的演变特征并分析原因。

(2)据材料和所学知识,分析新中国成立以来对土地实行集体化改造的意义。

材料一 民国初年纺织业发展情况

材料二 1912年荣宗敬、荣德生兄弟在上海创办福新面粉公司,开工不到一年即获利3.2万元。到1921年,荣氏兄弟经营开设的面粉厂共有12家。后又创办申新纱厂获得巨额利润,在近代史上有“面粉大王”与“纺织巨子”之称。迄1922年因外国资本卷土重来,荣氏企业开始亏损,向日商借货350万日元。1927年因不愿认购国民党政府发行的公债,被通缉。由于世界经济危机及国民党政府的苛捐杂税,民族经济备受摧残,荣氏企业负债达4000余万元,宋子文、孔祥熙等官僚资本乘机渗入。

——摘编自陈旭麓主编《中国近代史词典》

材料三从中国共产党执政的第一天起,应该说就担负起100多年受到严重阻碍的工业化重任。从1953年我国完成战后的经济恢复后,中国共产党采取了集中有限资本和资源来加快建设重工业和完整工业体系的发展战略。到1957年底,我国新建了飞机制造、汽车制造、发电设备、冶金设备以及重型机械等工业部门,初步建立了独立的工业体系,新中国开始改变工业落后的面貌。

——摘编自武力《中国共产党对转变经济增长方式的认识和实践》

(1)材料一反映出民国初年纺织业发展呈现出什么趋势?结合所学知识,分析呈现这一趋势的主要原因。

(2)根据材料二,概括影响近代民族工业发展的不利因素。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出中国共产党为加快建设重工业和完整工业体系的发展战略采取了什么措施?这一措施的实施对中国工业化发展产生了什么影响?

(4)综合上述材料和问题,谈谈你对中国民族工业发展的认识。

材料一:毛泽东在文家市主持召开前委会议,否定了“取浏阳直攻长沙”的主张……从进攻大城市转到向农村进军,这是中国人民革命发展史上具有决定意义的新起点。

——中共中央党史研究编《中国共产党的九十年》

材料二:1953年就要到来的时候……我国社会生活中又出现和积累了一些新的矛盾……在农村,主要是土改以后农民分散落后的个体经济难以满足城市和工业对粮食和农产品原料的不断增长的需要。……在城市,工人阶级和国营经济同资产阶级之间限制和反限制的斗争已经经历几大回合……使党不能不考虑加紧和扩大农村的互助合作运动和城市限制资本的措施。

——《中共中央党史研究室编中国共产党七十年》

材料三:40年前,安徽省小岗村迎来发展的“第一春”。村民严金昌与当地18位村民秘密签下了分田到户、自主生产的“生死契约”。契约中写道:“我们分田到户,每户户主签字盖章。如此后能干,每户保证完成全年上缴的公粮,不再向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部坐牢杀头也甘心。”……改革模式后来得到中国改革开放“总设计师”邓小平的高度认可,随之获得中央政府的肯定,并被推向全国。

——摘编自《中国国土资源报》

材料四:改革开放以来,中国共产党人把马克思主义基本原理同中国改革开放的具体实际结合起来,团结带领人民进行建设中国特色社会主义新的伟大实践,使中国踏步赶上了时代,实现了中华民族从站起来到富起来的伟大飞跃。这一伟大飞跃以铁一般的事实证明,只有中国特色社会主义才能发展中国!

——纪念马克思诞辰200周年大会上的讲话

(1)根据材料一和所学知识,毛泽东否定“取浏阳直攻长沙”的原因是什么?“向农村进军”建立的第一个革命根据地是什么?

(2)根据材料二和所学知识,概括指出在20世纪50年代,我国为解决“一些新的矛盾”所采取的措施,并分析该措施的实质。

(3)材料三中提到的“改革模式”,其经营方式是怎样的?这种改革模式对我国农村发展有何影响?

(4)材料四中的“伟大飞跃”指的是什么?从这一“飞跃”中,你能得到哪些认识?

材料一

1868—1920美国钢铁工业发展概况

| 时间 | 平均年增长 | 概况简介 |

| 1868—1880 | 近40% | 1880年美国完成工业革命,钢铁产量从美国内战(1861—1865年)后的2万吨激增至127万吨。 |

| 1881—1920 | 10% | 20世纪初,第一次并购浪潮造就了控制美国65%钢铁产量的美国钢铁公司。 |

——根据李拥军《美国钢铁工业发展对我们的启示》等整理

材料二1952年,在党中央“集中全国力量,首先建设鞍钢”的号召下,一支5万多人的基建大军以及号称“五百罗汉”的县团级以上领导干部集结鞍钢,迅速投入“三大工程”(大型轧钢厂、无缝钢管厂和七号高炉)建设。“一五”期间,鞍钢先后恢复了第一、第二炼钢厂,新建了第三炼钢厂,1957年,鞍钢钢产量达到291.2万吨,生铁338.1万吨,钢材191.8万吨。除了鞍钢、武钢和包钢外,富拉尔基特钢于1957年10月建成设产。“一五”期间,中国钢产量从1952年的135万吨增加到1957年的535万吨。钢种从只能生产170多种发展到370多种;规格从旧中国的100多种增加到1957年的4000余种。过去无法生产的钢轨、无缝钢管、大型钢材、以及高级合金钢材等,到1957年都能生产,钢材自给率从5%提高到86%。

——摘编自余扬斌《我国国民经济第一个五年计划时期的钢铁工业》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出1868—1920年美国钢铁工业发展的特点,并分析其主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国建国初期钢铁工业迅速发展的主要原因,并简析其历史意义。

材料1 1957年中国工农业产品总量

| 品种 | 1957年产量 | 比1949年增加 |

| 粮 | 1.95亿吨 | 19% |

| 棉 | 164万吨 | 26% |

| 钢 | 535万吨 | 296% |

| 煤 | 1.3亿吨 | 96% |

(1)材料1反映了当时我国经济发展存在什么问题?请结合所学知识分析其原因。

材料2 “社会主义工业化是不能离开农业合作化而孤立地去进行的。……如果我们不能在大约三个五年计划的时期内基本上解决农业合作化的问题,……我们的社会主义工业化事业就会遇到绝大的困难。”

——1955年,毛泽东《关于农业合作化问题》

“农村人口占我国人口的百分之八十,农村不稳定,整个政治局势就不稳定,农民没有摆脱贫困,就是我国没有摆脱贫困。”

——1987年,邓小平《改革的步子要加快》

(2)据材料2,在发展农业问题上,毛泽东和邓小平的出发点有什么不同?结合材料和所学知识,概括指出他们相应的农业举措和影响。

材料一: 英国彼得·诺兰说:“我认为对于任何经济,尤其是对中国这样的一个非常贫穷的面临许多问题的经济来说,这是一个明智合理的策略……我一直深信中国在(20世纪)50年代早期以及70年代后半期之后,选择了一条最适合自身发展的道路。”

——《复兴之路》

材料二: 通过对政治、经济、国际环境诸多方面利弊得失的反复权衡和深入讨论之后,大家认为必须从发展原材料、能源、机械制造等重工业入手。得出这样的结论,其理甚明。设想多发展轻工业,按一般常识讲,一定是投资省、见效快,又能改善人民的物质生活条件,为国家积累建设资金。没有机器制造业,发展轻工业的装备从哪里来?没有钢铁等基础工业,机械制造的原料从哪里来?没有能源和交通运输,整个经济又怎么运转?依赖进口么?办不到。一是我们没有钱,二是西方资本主义国家对我们实行禁运和封锁。全靠苏联等社会主义国家支援也不现实。特别是当时美帝国主义实际上还同我们处于军事对峙状态,我们亟需建立军事工业以增强国防力量。这些因素是客观现实,不是我们的主观意志可以改变的。

——薄一波《若干重大历史决策与事件的回顾》

(1)据材料并结合所学知识回答,1953~1957年间中国为发展经济而采取的政策措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国建立初期工业建设的特点及其原因。