材料一 1981年党的十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》正式提出:“在社会主义改造基本完成以后,我国所要解决的主要矛盾,是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。”

——摘自龚秀勇《和谐社会视野中的当代社会矛盾问题》

材料二 1956年,党的八大报告指出,我国国内的主要矛盾,已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。党的十九大报告指出,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。一些代表认为人民美好生活需要日益广泛,不仅对物质文化生活提出了更高要求,而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。

——摘编自新华社《十九大报告解读:我国社会主要矛盾转化的背后》

(1)根据材料一和材料二、概括1956年党的八大报告与1981年《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中对我国国内主要矛盾表述的相同之处。

(2)根据上述材料并结合所学知识,说明党的十九大报告与1981年《关于建国以来党的若干历史问题的决议》对我国国内主要矛盾表述的不同之处,并简要分析其变化的原因。

| A.经济衰退中断了城市化进程 | B.“大跃进”运动的全面展开 |

| C.对国民经济实行了八字方针 | D.中共八大正确分析主要矛盾 |

| A.响应了国民经济“八字”方针 | B.适应了国内主要矛盾变化 |

| C.是对市场经济体制的成功探索 | D.体现了以发展生产力为中心 |

| A.“左倾”错误的全面纠正 | B.优先发展重工业的战略 |

| C.国家经济建设方针的调整 | D.对苏联模式弊端的反思 |

农民消费水平(元) | 粮食消费量(斤) | 猪肉消费(斤) | 各种布消费(尺) | |

1961年 | 82 | 317.57 | 2.82 | 8.6 |

1962年 | 88 | 329.25 | 4.43 | 11.4 |

1963年 | 90 | 329.29 | 8.54 | 12.24 |

1964年 | 95 | 363.94 | 11.23 | 15.4 |

| A.集体经营形式提高了生产力 | B.经济政策调整取得成效 |

| C.工业落后面貌得到根本改变 | D.机械化生产在农村普及 |

| A.提出了社会主义建设的新思路 | B.标志着社会主义制度基本确立 |

| C.开创了中国特色社会主义理论 | D.反映了中国社会主要矛盾变化 |

1921年中国共产党诞生,带领中国人民走出近代的屈辱,走向民族的复兴

(1)下列人民军队佩戴过的袖标出现的历史先后顺序是( )

| A.1-2-3-4 | B.2-4-3-1 | C.2-3-1-4 | D.1-4-2-3 |

| 中华人民共和国成立 | A.社会主义好,社会主义好,社会主义国家人民地位高……全国人民大团结,掀起了社会主义高潮《社会主义好》 |

| 巩固人民政权 | B.五星红旗迎风飘扬,胜利歌声多么响亮,歌唱我们亲爱的祖国,从今走向繁荣富强。《歌唱祖国》。 |

| 建立社会主义基本制度 | C.1979年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城,奇迹般聚起座座金山。《春天的故事》。 |

| 改革开放 | D.一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸,我家就在岸上住,听惯了艄公的号子,看惯了船上的白帆。《我的祖国》,电影《上甘岭》插曲 |

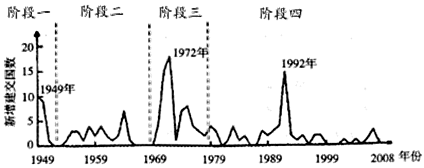

(4)如图反映了新中国外交的发展,

B参加万隆会议

C恢复在联合国合法权利

D中日建交

E参加日内瓦会议

F提出和平共处五项原则

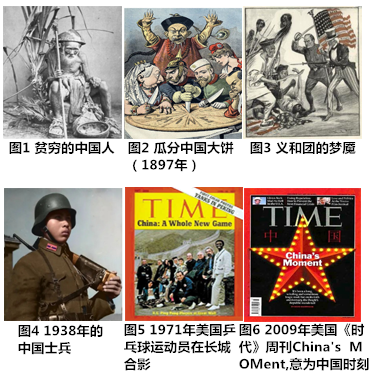

(5)结合所学,哪一历史事件是新旧民主革命的转折点?下图中,图2、图3、图4分别反应近代中国遭遇过哪些重大历史事件?

(7)结合上述所有材料及所学,谈谈你对近现代中国形象的理解。

| A.第一个五年计划 | B.“大跃进”运动 |

| C.“文化大革命” | D.实行改革开放 |

材料一 中华人民共和国初期农业生产统计表(金额单位:亿元)

| 年份 | 1952年 | 1953年 | 1954年 | 1955年 | 1956年 |

| 农业总产值 | 461 | 510 | 535 | 575 | 610 |

——《中国统计年鉴(1983年)》

材料二 我国小麦产量超过美国跃居世界第二位了。我国小麦增产速度是古今中外历史上所没有的,更是资本主义国家所望尘莫及的。……美帝国主义者说我们人口多是“不堪重负的压力”,我们要用更多的事实告诉他们,人口多,生产粮食更多。只要我们需要,要生产多少就可以生产多少粮食出来。

——《人民日报》社论(1958年7月23日)

材料三 农村政策放宽以后,一些适宜搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快……有的同志担心,这样搞会不会影响集体经济,我看这种担心是不必要。

——邓小平《关于农村政策问题》(1980年5月31日)

请回答:(1)据材料一分析1952~1956年新中国农业发展状况。这一状况的出现与当时在农村开展的什么运动有关?这一运动的实质是什么?

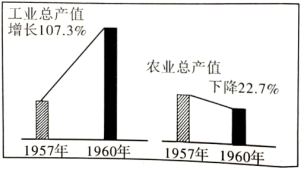

(2)对材料二所反映的我国农业生产情况你是如何判断的?这种情况的出现与哪两次运动有关?这两次运动导致的后果如何?

(3)材料三中反映我国农村经济体制发生怎样的变化?为什么说“这种担心是不必要的”?

(4)综合上述材料信息,你得到了什么重要启示?

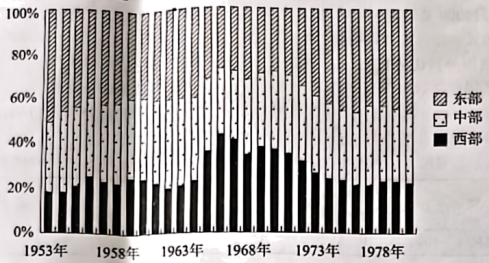

| A.国家战略建设重点的调整 | B.国内投资环境的日益好转 |

| C.中西部地区工业基础深厚 | D.美苏冷战使国际局势紧张 |