材料一 都铎王朝(1485~1603年)时期英国海军发展情况

| 国王 | 海军发展情况 |

| 亨利七世 (1485~1509年在位) | 改变海军临时组建的思想;模仿葡萄牙武装商船,建造了两艘战舰(排水量600~700吨);设立皇家船坞,建造军舰,如1488年建成的“总督”号,安装了比当时任何船只都多的火炮,但这些火炮不能在远距离摧毁敌船;对建造排水量超过100吨的船只给予补贴 |

| 亨利八世 (1509~1547年在位) | 建造最大战舰“伟大的哈利”号,排水量1200吨,炮弹最大射程1600码;其去世时,英国已拥有50多艘类似的战舰;成立海军部前身——海军事务委员会;成立航海技术学校,对海军技术、造船学和枪炮制造术进行研究;继续鼓励民间造船业的发展 |

| 伊丽莎白一世 (1558~1603年在位) | 1571~1576年建造了重视速度和机动且适于远洋的百吨以上的船只51艘;强调用纵队代替传统的横队,以充分发挥每艘舰船的火力;在此基础上,英国于1588年打败了西班牙的“无敌舰队” |

——摘编自王银星《安全战略、地缘特征与英国海军的创建》

材料二中国作为一个海陆兼备的国家,海军战略转型情况,着实影响着其未来发展。新中国成立后,党和国家领导人高度重视海军建设,并随着国际环境变换、国内形势需要不断调适海军战略。新中国成立初期,基于我国对海洋依赖度有限,以及巩固新生政权需要等方面考量,人民海军职责范围主要是在沿海、沿江等近岸领域。斗转星移,推进改革开放的浪潮中,现代化进程加快,为实现新经济发展目标,国家对于海洋方向上安全依赖度加强。因此,需要进一步提升海军战略防御能力,此时,“近海防御”战略应运而生。我国统一“近海”概念为“我国的黄海、东海、南海、南沙群岛及台湾、冲绳岛链内外海域,以及太平洋北部的海域”。随着对外贸易在国民经济中的比例越来越重,海上航运对中国经济有着非同以往的战略意义,赴远海为中国商船护航以及在大洋上保护国家利益成为我国海军发展的迫切需求。党的十八大以来,强军伟业加速推进。短短10年间,人民海军主战舰艇数量,从十位数向百位数递增,我国海军多次执行亚丁湾护航、赴远海编队训练、对外友好访问等任务,人民海军已从“黄水”走向“蓝汞”,从“浅蓝”走向“深蓝”。2022年6月17日,我国第三艘航母福建舰下水命名,这是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航母,采用平直通长飞行甲板。配置电磁弹射和阻拦装置,满载排水量8万余吨。

——摘编自周于兰《新中国成立以来中国海军战略转型研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,请从原因、表现、影响等角度对都铎王朝时期英国海军的发展情况进行说明。(2)根据材料二并结合所学知识,分析现代中国海军发展取得巨大进步的因素。综合以上材料,你可以从中得到哪些认识?

| 第五章历史的穷与富 粮食生产开始时的地理差异 第十一章畜牧的致命礼物 病菌的演化 第十三章需要之母 技术的演进 第十八章两个半球的碰撞 欧亚大陆与美洲历史的比较 |

| A.说明地理差异决定文明发展 | B.基于技术演进视角解读历史 |

| C.阐述病菌对人类社会的危害 | D.运用多元视角分析历史演进 |

材料 “文明地带”

1870年以后的40年里,并非仅仅是在欧洲人看来,欧洲实际上确实算是在世界上快速扩张的现代文明的中心。或者更确切地说,这个中心存在于欧洲的某一区域。因为当时的确有两个欧洲:一个内部地带和一个外部地带。内部地带包括大不列颠、比利时、德国、法国、意大利北部以及奥地利帝国西部某些地区。欧洲海外移民区的某些区域,特别是内战之后的美国,也属于这一地带。

外部地带包括大半个爱尔兰、伊比利亚半岛和意大利半岛的大部分,还有位于当时德国、波希米亚和奥地利等国本土东面的整个东欧。许多欧洲人海外移民区,比如说拉丁美洲和美国农耕地区,也可认为在当时是属于外部地带。

欧洲人世界之外还分布着一个第三地带,即广袤无际的亚洲和非洲大陆。除了正在现代化的日本以外,从欧洲的标准或文化假设来看,它们全都是“落后的”;并且注定要在1870年以后那半个世纪之内严重依附于欧洲或被欧洲殖民化。1870年以来的世界历史,大都可以写成为这三个地带之间关系的经历。

——摘编自【美】R.R.帕尔默《现代世界史》

结合所学知识,评析材料中作者的观点。(要求:观点提炼准确,可以是整体观点,也可以是局部观点;立论明确;史论结合;逻辑清晰)材料一 16世纪,一个旅行者在小镇过夜的概率是在大都市过夜的概率的5倍。在贵族尽可能地使名下地产增值,君主也想要推动城市发展的背景下,新的市镇茁壮成长起来。1580年之后的一百年内,瑞典瓦萨王朝颁布了30张新的市镇特许状,以鼓励对新土地的拓殖。与此同时,英国的都铎王朝和斯图亚特王朝在爱尔兰也在兴建特许市镇——以引领英国的殖民事业。不是每个小镇都可以存活下来,苏格兰和挪威的自治市和特许市镇有四分之三变成了“鬼城”。

——马克·格里格拉斯等著《企鹅欧洲史1517-1949》

材料二 1850年以前的三个世纪中,江南工业在江南市镇经济中所占的比重日益提高。19世纪初,在江南大部分地区,工业的地位已与农业不相上下,甚至已经超过农业。据统计,1679—1833年的155年,中国生丝的出口量逐年增加,到90年代初,中国生丝出口量突破10万担,主要来自江南的市镇。江南市镇的手工棉纺织业,以其工艺的精良,使得欧洲国家的手工棉纺织业相形见绌。从松江府上海县乌泥泾镇起步的棉花种植与棉纺织业,导致松江府及其周边地区的早期工业化,使农业经济与农家经营发生了革命性变革,并为农家带来了巨大的经济效益。而纺纱织布业带动了市镇的染布业、踹布业的发展。江南市镇的早期工业化带来的优质生丝、丝绸、棉布,不仅畅销国内市场,而且出口海外,后起的荷兰东印度公司、英国东印度公司,把中国商品卷入规模更大的全球化贸易之中。随着早期工业化的发展,市镇上各种作坊林立,机坊、炼坊、染坊、踹坊都需要大量有一技之长的雇佣工人,于是劳动力市场应运而生。

——摘编自樊树志《明清江南市镇的早期工业化》

(1)根据材料一,分析16世纪欧洲市镇发展的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,指出明清时期的市镇发展特点,并指出造成这些特点的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析明清繁荣的市镇经济为什么推动不了社会的转型。

材料 人们可以轻松地在一张世界地图上找到欧洲,并标注出其边界。但是要找到西方的具体方位,就不是那么容易了。从地理上讲,它不是一块边界分明的地区,而是一片在历史变迁中边界始终处于变化之中的群岛,以及一种在政治上以类似方式建构的国家形态。长期以来,西方仅仅是指一种自然方位:日落之处;还有一层衍生意义,即尽头和往生世界。事实上,相较于“欧洲”,“西方”的概念具有更多的意识形态和伦理道德的色彩,争议也更大。即便是在西方国家内部,也是这种情况。西方的拥趸——把西方视为人类历史上最先进的文明,会被扣上傲慢的欧洲中心主义论者、新帝国主义者,甚至是种族主义者的帽子。反过来,西方的批评者,则容易被贴上对人类最崇高理想的背叛者和说自己国家坏话的人之类的标签。历史表明,“西方”的概念是必要的。第一,当欧洲人越过欧洲半岛的边界并远离他们的大陆而去的时候,“欧洲”的概念已然不够,需要添加一些新的要素或者需要表述得更加准确,首先想到的就是“西方”。第二,西方需要它的对立面,它因与其它的概念有所区别才得以存在。用莱因哈特·柯塞勒克的话说,“西方”是一个不对称的概念。说它不对称,是因为在此概念的内核中嵌入了一种对自身优越的想象。非西方的,始终被视为低劣的。因此,“西方”是一个充满傲慢的概念。第三,我们所讨论的现代西方概念,如果撇开第一点中的“外欧洲”维度,那么它在空间上的范围要比欧洲更小。西方的概念始终能在欧洲境内划出一道分界线。这道分界线的前身,就是以前天主教与东正教在宗教上的分野。对于19世纪欧洲的自由派和民主派人士来说,“自由西方”的对立面在欧洲大陆内部的专制,即沙俄帝国。因而在20世纪初通过反对布尔什维克的俄国将这一对立面的建构重新激活,也就并不困难了。而对于20世纪中期的西方而言,它的首要对手是国际法西斯主义,次要对手是1945年之后的苏联共产主义。它在当下的对手则相对比较模糊:“伊斯兰恐怖主义”这个关键词有时可以概括,但也不尽然。

——摘编自于尔根·奥斯特哈默《何谓西方?——一个富有争议概念的多义性》

阅读材料,提取信息,自拟一个题目,并结合相关史实,写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)材料一 15—16世纪,欧洲以“发现论”塑造了作为国际法形成基础的地球空间秩序。其中,西葡两国运用被重新发现的罗马法,以法律手段主张对尚未发现的近海岛屿享有管辖权、财产权。17—18世纪,英国用“有效占有论”回应西葡两国,认为只有建立“有效统治”才能成为真正的财产权人,方能符合万国法。

——摘编自万立《近代早期的国际法理论与欧洲殖民帝国对殖民地的“财产化”》

材料二 欧洲人如何观察异域的人与物,古典时代形成的中心与边缘观念一直到文艺复兴时期几乎没有发生实质性的改变,这种以“我”为中心的观察视角是古典传统的重要组成部分,构成了早期欧洲人认知美洲的基本出发点。

——摘编自王晓德《古典传统与欧洲人对美洲的早期认知》

材料三 15世纪以后,欧洲人根据文明程度的差异,把已知世界的不同区域划分为若干等级,将欧洲置于该等级体系的顶端,体现了欧洲中心主义下的权力秩序,欧洲自视为世界的中心,认为这种中心既是地理的中心,也是文明的中心。

——摘编自艾仁贵《从“陆地三分说”看欧洲中心主义下的洲际想象》

(1)根据材料一,归纳“发现论”和“有效占有论”的异同。(2)根据材料并结合所学知识,分析“发现论”“有效占有论”形成的共同原因。

材料一 阿拉伯帝国建立后,地中海东部、南部和西部海岸,红海和波斯湾的整个海岸以及阿拉伯海的北部沿海地区,全部掌握在阿拉伯人手中。……12世纪末13世纪初,中国的罗盘传到阿拉伯,从此阿拉伯人的航海更得到迅速的发展。可以说,在中古时代,横跨印度洋的海上贸易主要由阿拉伯人掌握。

他们成为欧、亚、非中古贸易的主要中介商,在推进世界经济交流,文化发展方面,起了很大的作用。先进的亚洲的许多发明创造,如有名的中国火药、罗盘、印刷术,印度的数字,可能都是由阿拉伯人通过海上传向世界各地的。

——摘自马克垚主编《世界文明史》上册

材料二 随着哥伦布远航美洲,印度洋、太平洋这些远离欧洲人的水域到16世纪成了欧洲人从事殖民和贸易活动的舞台。中国和欧洲是新的世界贸易的两个终端,由这个时代两条最主要的商业航线连接着。绕好望角而来的葡萄牙人在16世纪初到达中国,西方国家与中国贸易多经好望角跨越印度洋从西而来。经南美跨越太平洋而来的西班牙人也接踵而至,开通了太平洋丝绸之路。西班牙政府每年都派遣大帆船,来往于墨西哥与菲律宾马尼拉之间。西班牙从美洲掠夺到大银,用来交换中国丰富的商品,丝绸、瓷器、茶叶等源源不断地流入西方。太平洋丝绸之路的贸易利润惊人,但却控制在西班牙人手中。18世纪末19世纪初,在自由贸易的世界大潮的冲击下,以垄断为特色的马尼拉大帆船贸易的地位急剧下降。

——摘编自张顺洪等《明清时代的中国与世界》

(1)阅读材料一、并结合所学归纳中古时代阿拉伯人在印度洋贸易中的地位?分析这一地位形成的主要原因?阿拉伯人的商业活动对世界文明的发展起了什么作用?(2)根据材料二并结合所学知识,指出西班牙控制太平洋丝调之路的有利条件。

(3)根据材料二并结合所学知识,简述新航路开辟后世界贸易格局的演变。

材料

克利斯托弗·哥伦布(1451—1506)是意大利航海家,他在15世纪晚期一心一意想找到去东方的新航路,并为此制定了一个海上探险计划。他计划从西欧出发一直向西航行,目的地是东方的中国、日本及印度。哥伦布的这个计划是建立在对于地球距离的错误估计上面的。他所依据的估计有二:第一是马可·波罗对于亚洲东西两端之间的距离及对于日本与亚洲大陆之间的距离的估计(他估计为1500英里),而这两个估计都是错误的,因为估计得过多;第二是托勒密对于地球周围长度的估计,而这个估计又过小。他由此得出错误的结论:从西欧经过大西洋到日本去的距离不足3000英里,向西航行是西欧到亚洲去的捷径。

这里出现一个既饶有趣味又耐人深思的历史“假若”的问题:幸亏哥伦布作了错误的估计,假若他估计正确的话,他一定不会向西航行,从而也就发现不了美洲新大陆。历史的客观后果,往往是超越身当其事的历史人物的估计。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史·近代史》上卷

依据材料和所学知识,论证“历史的客观后果,往往是超越身当其事的历史人物的估计”这一观点。(要求:阐述须有史实依据,逻辑清晰。)材料一

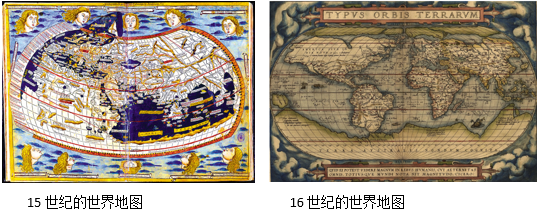

——《中外历史纲要》(下)

(1)从史料载体的角度,指出材料一的史料类型。结合所学知识,说明材料一中两幅地图发生变化的原因;材料二 15、16世纪之后欧洲制作的世界地图有着鲜明的发展轨迹。对海岸线精确测量,将陆地和海洋二分,各大陆的轮廓线日益清晰。和在陆地上的争夺不同,殖民帝国的海上之争,争夺的不是空间,而是航道。各霸权国也将陆地主权的专属特性延伸到船只和航道上。

17世纪,欧洲地图制作的中心转移到荷兰。许多制图师竞相为商业公司提供地图,帮助他们发展海外贸易。世界的边界被重新清晰界定,有市场和原材料开放潜力的地方被逐一进行了标注。

1886年7月24日,英国伦敦的《绘图》杂志发表了题为《帝国联盟:表现1886年英帝国幅员的世界地图》的一幅地图。它采用墨卡托投影法,重点突出的是英国的全球殖民地,以及各个殖民地与宗主国之间紧密的物质联系。以格林尼治子午线为中心,地图上的英属殖民地以粉红色填充,地图下方,象征英国的不列颠尼亚女神手执三叉戟和未字盾牌,端坐在标注着“世界”的地球之上。

地球空间在近代欧洲地图上表现为三种形态:一种是“已知”空间,一种是“未知领土”,最后一种是海洋。16到19世纪的欧洲地图作品所体现的绝不仅仅是知识或技术,而是赤裸裸的权力。“权力从地图中走来,又行走于打造地图的道路上”。

——摘编自宋念申《地图帝国主义;空间、殖民与地球规治》等

(2)根据材料二并结合时代背景,说明英国绘制《帝国联盟:表现1886年英帝国幅员的世界地图》的意图并简述你对近代欧洲地图作品的认识。世界历史进程的多元性的内涵在于它本身所具有的内在矛盾性。持全球史观的史学家们注重研究历史发展的空间维度的横向改变,他们认为,历史就是“世界一体化”的过程,是人类文明向全球辐射扩散的过程。“由分散到整体”最能说明世界历史发展进程。

但是,世界的碎裂同样也是历史进程中发生的必然现象。庞大帝国的解体释放出来的政治能量而弹射出若干独立的主权国家;殖民主义的瓦解引发的第三世界运动导致了众多民族国家的兴起;现代化浪潮中涌现出了社会形态转型的不同模式和不同发展道路;民族矛盾、文化隔阂、宗教对立、文明冲突,形成了巨大的裂变张力。

人类历史是在全球一体化以及世界秩序和运行规则的合理化这两种力量或运动的冲突和协调的动态平衡中向前发展的。

——摘编自王玮《世界历史进程的悖论:整合与碎裂》

请以“世界历史进程中的整合与碎裂”为主题,任选角度,自拟标题,并运用所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,表述成文)