| A.推动社会主义经济的发展 | B.支持两个政权并存的局面 |

| C.探索符合国情的民主道路 | D.反思苏联模式产生的弊端 |

材料 抗日战争全面爆发之后,中国军队及装备损失严重,国民政府随即向苏美英法等大国寻求帮助,希望它们能提供各类武器装备,但只有苏联积极表态,许以用贷款方式向中国供应军事物资和人力支持。为确保安全,抗战初期包括运输军事物资和派遣所需人员在内的整个援华行动均是在代号“Z计划”的指导下进行的,并由“Z小组”主持与之相关的所有工作。1941—1944年期间,由于欧洲形势的日益紧张,特别是苏德战争的爆发,为全力对付西线,保证远东防线不受侵犯,苏联对华政策迅速发生逆转,停止了对华援助,并与日本法西斯划分在华势力范围,这限制了日本,但也给日本加速“南进”提供了条件。这种政策直接导致了中苏关系的紧张和倒退,间接地加速了美蒋联合的步伐,在客观上为后来的中国革命带来许多不利的影响。

——摘编自易新涛《1941—1944年苏联对华政策述评》

(1)根据材料并结合所学知识,概述苏联对华政策的变化,并分析原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析苏联对华政策发生逆转带来的危害。

英国首相尼维尔张伯伦(1937年5月﹣1940年5月在任)写给他妹妹艾达大量家信,内容多涉政治问题

材料一 他在1937年9月26日的信中写道:“我不明白为什么我们不该对德国说,‘请给我们以满意的保证,表明你们不会用武力对待奥地利人和捷克斯洛伐克人,表明我们不会用武力阻止你们所需要的变更,只要你们以和平手段取得这些变更。’”

材料二 1939年3月纳粹德国吞并了捷克斯洛伐克,他在3月26日的信中写道;“我必须承认对俄国极度的不信任。我不相信它有任何能力去维持有效的攻势,我怀疑它的动机,在我看来,并且只想搞得人人不和。”

材料三 张伯伦逝世(1940年11月9日)前数日,他在致其妹的一封信中写道:“就我个人的声誉来说,是如此一致地强调同一论点,即没有慕尼黑,帝国在1938年会被摧毁……我不认为相反的观点……有存在的可能。纵使对过去两年的真实内情没有什么进一步公布,我也不应该惧怕历史家的判定。”

——摘编自齐世荣《谈私人信函的史料价值》

(1)根据材料并结合所学知识,分别解读三则材料中的历史信息。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对将私人信函作为史料进行历史研究的认识。

| A.迫使英国势力退出印度 | B.为印巴分治埋下了隐患 |

| C.诱发非暴力不合作运动 | D.表明民众对独立的追求 |

| A.措施脱离实际 | B.实施效果不佳 |

| C.难以持久实行 | D.偏离政治方向 |

材料一 (一战前)公众压力也加剧了国家间的对抗。新的通信方式,特别是廉价的、大量发行的报纸,滋长了公众希望看到自己的国家是“第一”的愿望……公企对国家富强的期盼成为一种压力,把政策制定者和外交官们置于尴尬的培地。为了能获得媒体对他们外交政策成功的报道,这些领袖人物甘愿冒险获得短期的成功,付出的代价却是遭到其他国家的长期敌对。

——摘编自[美]杰里·本特利等《新全球史》

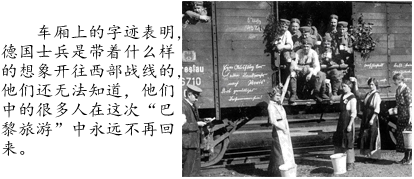

材料二 下列图片描绘了德国士兵前往战场的情形。

——摘编自[德]曼弗雷德·马伊《一口气读完世界历史》

(1)根据材料一、二,概括指出当时的公众愿望,并分别说明它们如何影响了第一次世界大战。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明这些德国士兵的命运,并指出其留给后人的教训。

材料1914年英国拒绝中国直接参战,但中国人未因此放弃参战的努力。日本“二十一条”的提出在唤醒中国民族意识的同时,也使中国参战的决心更加坚定。主导中国外交的新一代政治家思考新的谋略来阻止日本阴谋得逞。向协约国派出华工的策略就是在这种氛围中应运而出的。华工出洋计划不仅在中国加入协约国方面参战起到关键作用,更是中国加入国际体系的重要手段。从1916年到1918年,共有超过14万名华工被英法运送到西线战场,他们从事修建铁路,挖掘战壕等各种工作,至少有3000名华工献出了宝贵的生命。

一战结束后,华工仍继续留在欧洲清理战场,参与战后重建。当华工获悉日本强迫中国政府承认日本对山东权益的控制权时,向中国代表团递交请愿书,要求绝不能接受日本的要求。对蔡元培等社会精英而言,中国社会改革与国人出国息息相关。他们提倡国人到国外工读和积极帮助在法华工。借助华工来改造中国也是中国未来领袖毛泽东、周思来等人青年时代的理想和志愿。华工归国后成立了自己的现代工会,自己拯救自己的命运。在五四时期,那些归国华工在欧洲的经历使他们在罢工活动中起到积极的推动作用。

——摘编自徐国琦《为文明出征——第一次世界大战期间西线华工的故事》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国参与一战的具体表现。(2)根据材料并结合所学知识,简析一战华工对近代中国社会进步的推动作用。

材料 美国建国后,确定了不参与欧洲国家的世界霸权斗争,全力维护美洲事务利益的孤立主义的外交政策。1914年,一战爆发后,威尔逊政府奉行道义外交政策,倡导以谈判解决争端。但是深受英国启蒙思想影响的美国政府官员则更倾向于协约国。一战后期,德国开始了孤注一掷的“无限制潜艇战”。威尔逊向国会宣布了与德国断交的决定。俄国爆发二月革命,推翻了沙皇专制统治,为维护在协约国一方获得的利益,1917年4月6日,美国对德宣战。1918年初,美国远征军来到了欧洲。由于美国军队的加入,协约国军队迅速在西线取得了多场战争的胜利,协约国军队开始掌握战争的主动权。11月11日,德国签署停战协定,战争到此结束。

——摘编自吕桂霞《一战期间美国的“和”“战”政策剖析》

(1)根据材料并结合所学知识,指出一战期间美国对外政策发生的变化及其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析美国参加一战的影响。

材料一 从远征意大利开始,拿破仑就宣布:意大利的国民们,法国军队是来切断诸君枷锁的!作为“自由和解放的旗手”,法国在欧洲各地推广国民的自由。对于法国占领地区的人们来说,虽说新的思想和制度具有刺激其发展的作用。但是,拿破仑率领的军队终归是占领军,各地逐渐意识到要团结一致对抗法国侵略者。作为一种民族主义的先驱形式,在法军占领的普鲁士所出现的运动就是明显的例证。拿破仑以两面手段占领了欧洲各地,广泛传播了在19世纪高扬的民族主义原型的思想和态度。也正因如此,最终他不得不失败。

——摘编自[日]福井宪彦《近代欧洲的霸权》

材料二 第一次世界大战把东方各族人民卷入国际政治生活,帮助他们加深了对帝国主义的认识,民族意识和民族危机感大大增强。十月革命后,一些原先求助于西方帝国主义的资产阶级民族主义者转向求助于苏俄政府,他们也演变为初步的共产主义者。在列中、斯大林领导下的共产国际帮助指导下,各国纷纷建立共产主义团体或政党。这至二十世纪二十年代末,共产党组织在中国、印度、埃及、墨西哥等国陆续建立。

——摘编自余建华《本世纪第一次民族主义浪潮的背景与特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明拿破仑战争在欧洲政治文化重构的过程中发挥的作用。(2)根据材料二并结合所学知识,概括第一次世界大战后亚非拉民族主义浪潮的特征。

| A.牺牲了他国保全了自己 | B.准备联合德国进攻苏联 |

| C.深受传统意识形态影响 | D.用妥协手段延缓了战争 |