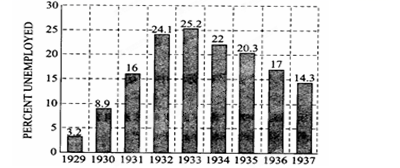

材料一美国 1929—1937年失业率变化图

材料二我们上层制定的经济政策是同下层脱离的,这一政策没有造成生产力的提高,而这一点在我们党纲里被认为是刻不容缓的基本任务,——由于我们企图过渡到共产主义,到 1921年春天我们就在经济战线上遭到了严重失败。

——《列宁全集》33卷

材料三

材料四由于二战的破坏, (联邦德国)有30%—40%的工厂不能开工……经济部长艾哈德实施“社会市场经济”,包含以下几个方面:(1)保护自由竞争。艾哈德认为,切身的物质利益能够激发人的积极性,社会经济的发展只能依靠每一个经济细胞的作用,因此必须通过竞争发挥个人和企业的作用。(2)国家的干预主要是采取符合市场规律的手段,通过货币、信贷、财政、税收和外贸政策进行总体调节……(5)建立社会保障体系,以维护社会稳定,实现公平。

请回答:

(1)据材料一指出美国的失业率有何变化?结合所学知识分别指出其原因。

(2)材料二中所指的“经济政策”有何突出作用?面对1921年“在经济战线上遭到了严重失败”,列宁探索了怎样的现代化新方式?

(3)材料三是20世纪30年代美苏两国各自修建的民生工程,请指出这两大工程修建时期两国的经济模式分别是什么?它们的修建有何共同作用?

(4)据材料四中联邦德国“社会市场经济”的内容,概括二战后资本主义经济调整的基本特征。

2 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一民间手工业在官营手工业的压制下,生存空间狭窄。他们为了生活和避免无谓的竞争,彼此之间总是对技术秘密实行封锁,甚至为保守一技之长,传子或传媳而不传女,或有女不嫁。……再加之中国封建社会周期性的社会动荡,不仅使数十年、数百年积累的社会财富毁于一旦,而且使手工业生产的主体——家族不断更换,难以长期和连续发展。还有我国的多子继承制度所造成的折产不断,致使生产资本的积累和生成规模的扩大极为缓慢。

——摘编自张九洲《中国经济史概论》

材料二薛福成在谈论轮船招商局时说,商办固然比官办好,但如果单独由民间自办,又恐商情之相轧也,则督以大员而齐其政令;恐商利之未饶也,则酌拔漕粮而弭其缺乏,所以,官督还是必要的。郑观应主张“决胜于商战”,强调“用官权以助商力所不逮,而后战本固,战力好也。”他说:“第商务之战,既应藉官为护持,而工艺之兴,尤必藉官权为振作”,“造作则借官率以兴创之”。对于采矿业,他认为,“全归商办,则土棍或至阻挠,兼倚官威,则吏役又多需索”,更必须采取“官督商办”的经营方式,“商招殷以兴工,不得有心隐漏;官稽查以征税,亦不得分外诛求”,于是“上下相维,二弊俱去”。

——摘编自宋美云等《近代天津工业与企业制度》

材料三苏俄(联)政府从新经济政策初期的被动容忍私人资本主义存在,逐渐转变为主动地适当地利用和发展一定的资本主义成分。1921年12月政府作出决定:凡雇佣工人20名以下的小企业,不论是否已被国家接管,一律归还业主或者出租。1921年——1922年,14个企业租让给外国资本家,1922年3月成立17个公私合营企业。直到1922年上半年,私营企业多达257个,到了年底,资本主义企业占了全国总数的88.5%。

——摘编自李冠乾《苏联史研究》

根据材料一,概述阻碍古代中国民间手工业发展的因素。

材料二中的思想家们提出了怎样的经营方式?并结合所学知识,分析他们提出此经营方式的理由。

材料二、三中有关经营方式的阐述有何相同点?根据材料三并结合所学知识,分析苏俄(联)政府大力发展私营企业的意义。

材料一 以忠刚慑泰西之魄,而以精思窃制器之术,国耻足兴,于公是望!

——曾国藩《复李少茎中丞》

材料二 夫共和是否决不能行于我国,此非可以空言折人之口,必有待于他日之试验,此勿深论。然问国家之弊,极于前清时代,不行政治革命,庸有幸乎?欲行政治革命,而不先之以种族革命,为道果克致乎?……夫谓共和不能行于中国,则完全之君主立宪,其与共和相去一间耳。……若我国民而终不能行共和政治也,则亦终不能行君主立宪政治。……既认为可以行君主立宪之国民,自应认为可以行共和之国民。

——梁启超《中国立国大方针商榷书》(1912年5月7日)

材料三 中华民国就像我的孩子,他现在有淹死的危险。我要设法使他不沉下去,而我们在河中被急流冲走。我向英国和美国求救,他们站河岸上嘲笑我。这时候漂来苏俄这根稻草。因为要淹死了,我只好抓住他。英国和美国在岸上向我大喊,千万不要那根稻草。但是他们不帮助我。他们只顾自己嘲笑,却又叫我不要抓苏俄这根稻草。我知道那是一根稻草,但是总比什么都没有好。

——《孙中山集外集》

请回答:

(1)材料一中,曾国藩抉择了什么?据所学知识指出,迫使他做出这一抉择原因的主要史实。

(2)据材料二并结合所学,指出梁启超的抉择发生了怎样的变化。这种变化说明了什么?

(3)据材料三并结合所学知识,说明孙中山是如何抓住“苏俄这根稻草”的。

(4)综合以上材料,指出上述历史人物作出不同抉择的共同作用是什么?

4 . 阅读下列材料,完成下列要求。

材料一:1925年,苏联恢复国民经济后,进入了开展社会主义建设的新时期,它从1926年到1940年。这个时期,苏联一方面加强无产阶级专政,另一方面进行社会主义建设,实现社会主义工业化。

——史仲文、胡晓林《世界全史》

材料二:(斯大林时期的)五年计划引起了全世界的关注,尤其是因为同一时期西方经济的崩溃。社会主义不再是空想家的梦,它是发展中的事业。美国新闻记者林肯·斯蒂芬斯从苏联回国后声明:“我看到了未来,它行得通。”因此,原先的怀疑态度转变为真正的兴趣,有时转变为模仿。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出为实现苏联的“社会主义工业化”而开创的社会主义建设模式的表现。

(2)材料二中的“西方经济的崩溃”指的是哪一历史事件?当“西方经济的崩溃”蔓延时,苏联为什么没有受到较大冲击?西方国家对苏联的“模仿”指的是什么?

(3)依据上述材料并结合所学知识,你认为中国的经济改革可从中吸取哪些经验教训?

5 . 近现代农业发展呈现出共同的特征和不一样的结局。阅读材料,完成下列要求。

材料一、1700年,(新)贵族拥有的土地达15%~20%,1780年则达20%~25%,1851年,英国的10个郡中,100~299英亩的农场数有15900个,300~499英亩的农场数有3200个,500~999英亩的农场数有1529个,1000英亩以上的农场数有323个。

——沈汉《晚近英国农业史研究综述》材料二具有讽刺意味的是:“公有私耕”的传统村社农民反而比具有一盘散沙特征的“小私有者”更难集体化,与斯大林的设想相反,传统村社的自治功能与“集体主义”纽带恰恰成了农民拥有的组织资源,使其更能抵制来自外部的强制。从宰杀大半牲畜的消极抗拒,直到出现70万农民卷入的“斯大林的农民战争”。

——卞悟《公社之谜一一农村集体化再认识》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国农业经营的特征及其原因。

(2)结合材料二和所学知识,分析斯大林推行农业集体化带来的影响。

6 . 阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一:1937年5月,……随着新一轮的经济衰退,民意调查显示,工作救济打败其他救济方式成为人们的首选。有个流传颇广的故事说,一个衣衫褴褛的老人,在领到救济支票后,主动打扫镇上的街道,他说:“我要做点事情,我不能白拿这些救济。”这一切要归因于“民用工程署”(CWA)专门从事工作救济的部门的快速发展。……CWA很快让400万人拥有了工作,它规定,体力劳动者每周工作30小时,职员和技术人员每周工作39小时。较高的工资和相对好的工作环境,使CWA迅速成为私企低薪工作岗位的有利竞争者。修桥修路,修校舍,修公园,修运动场,维修游泳池,控制虫害等等,共花掉了约9亿美元。

——摘自狄克逊。韦克特《大萧条时代》

材料二:1938年时,苏联总生产量在全球所占的比例,已从1929年的5%跃升为18%。同一时间,美英法三国的比例,却由全球总额的59%跌落为52%。更令人惊奇的是,苏联境内毫无失业现象。于是不分意识形态,众人开始以苏联为师。……模仿苏联五年计划之举纷纷出笼。一时之间,“计划”一词成为政界最时髦的名词。

——摘自艾瑞克。霍布斯鲍姆《极端的年代》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出美国解决失业问题的主要措施,并分析其意义。

(2)根据材料二,说明“计划”成为最时髦名词的原因。

材料一 我们原来打算直接用无产阶级的国家的法令,在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的生产和产品分配。现实生活说明我们犯了错误。

——摘自《列宁选集》

材料二 在战争结束的时候,俄国就像一个被打得半死的人……而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走动了!……这个结果是什么呢?结果就是,把市场,实际上就等于把商品、货币、市场机制引进到苏联的社会主义建设里面去,在马克思主义发展史上,这是一个重大突破。

——《大国崛起》解说词

材料三 在某种意义上,有人说,他挽救了市场经济。就是说,市场经济不是没有毛病,出了一些毛病,在30年代的时候,他引进了一些新政,然后使市场经济又回到了一个比较健康发展的轨道……开创了市场经济的新模式。在这种模式中,市场规律这只“看不见的手”和政府干预这只“看得见的手”联合起来,共同影响经济,市场的作用和政府的作用同时得以发挥。

——《大国崛起》解说词

材料四 1985年8月28日,邓小平在会见外宾时,曾经说到:“社会主义究竟是什么样子,苏联搞了很多年,也没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,搞了个新经济政策,但是后来苏联的模式僵化了。”

(1)根据材料一分析说明“现实生活证明我们犯了错误”是指什么?列宁的初衷与现实发生矛盾的根源是什么?

(2)材料二所说的俄国“能够拄着拐杖走动”得益于什么政策?为什么说它是马克思主义经济理论的重大突破?

(3)材料三中“市场经济”出现的问题集中表现于哪一历史事件?有何影响?材料中的“他”所开创的市场经济新模式与以往相比最大的特点是什么?

(4)材料四中“苏联的模式”对苏联经济发展有何消极影响?

材料一 在苏联农业集体化运动中,绝大多数农户加入集体农庄。农庄的播种结构、播种面积、牲畜种类数量、农畜产品的分配等各项指标,都由国家决定。为保证工业化所需资金,国家实行义务交售制,以远低于生产成本的价格收购农庄的产品。1953年斯大林逝世时,苏联出现了严峻的农业形势:人均粮食和肉类的产量只有432公斤和30公斤,比革命前1913年的540公斤和31.4公斤还要低。

(1)根据材料,概括1953年苏联出现严峻农业形势的原因。

材料二 1933年美国的《农业调整法》规定:凡根据政府“按户分配耕地面积计划”,“自愿”减少耕地、限制产量的农户都可以得到政府的津贴。同时农业调整局下令铲除1000万亩棉花并屠宰超过600万头猪。这样的举措以至于当时南方流行这样的说法:受过训练的骡子都知道在棉苗之间穿行,就连它们也不会去践踏棉田,这暗喻着做出如此荒唐决定的政府官僚们远远不及骡子聪明。

——摘编自《政府对农业的“哺育”》

(2)结合所学分析,美国农业调整局的举措反应的实质。材料中“政府官僚们远远不及骡子聪明”的观点,你是否认同并结合所学说明理由。

材料三 1978年11月,安徽凤阳县小岗村18位农民签下“生死状”,实行包产到户,揭开了农村改革的序幕。1979年1的粮食总产量就相当于全队1966年到1970年5年的总和。1985年1月,中央取消农产品统购统销制度,进一步放宽农村政策,放活农村金融,扩大城乡交流。联合国世界粮食计划署执行干事约瑟特·施琳说,中国向世界证明一代人的努力就可打败饥饿。

(3)根据材料,概括“中国用一代人的努力可打败饥饿”的原因。

(4)综合上述材料,在农业建设中你有哪些经验教训值得总结。

材料一 1921年8月,在莫斯科市民惊异目光的注视下,一位23岁的美国青年走进了克里姆林宫,他的名字叫阿曼德·哈默。1921年10月28日,苏俄第一份给外国人特许权的合同正式签署,哈默获得了一所石棉矿的特许经营权,开始了他真正的商人生涯。

1979年5月,应邓小平的邀请,一位年过80的美国老人带着20多位美国专家,专门到中国开展经济合作计划。这位81岁老人就是哈默。

——《正道沧桑——社会主义500年》

材料二 它(田纳西水利工程管理局)代表现代政府中一种真正新颖而富于想象力的设计……它将不受那些不相干的国家界限的禁制,而且将是独立经营的、政府所有的公司,一旦开始运作,它将指挥自己的经营活动,偿还国家投资,并将其“利润”投入到进一步的开发工作。它的逐年的经费筹措(与管理)既不依靠州议会,也不依靠国会。这乃是政府企业经营活动的一般特点。

——罗林斯编《合众共和国:1933年田纳西河流域法》

1983年广东成为中国第一个不再为多种商品——如稻米和鱼类定价的省份……直到20世纪80年代初,几乎所有的中国汽车还属于某个工作单位,由单位的司机驾驶;自广州从香港购买了一些计程车后,它成为中国运营商业计程车的先驱。

——【美】傅高义《邓小平时代》

材料三 罗斯福新政期间,一些人激烈地抨击罗斯福,说他“背叛了他的阶级”,其举措是“淡红色的社会主义”。

——黄安年《美国社会经济史论》

2007年美国学者雷默在《中国形象》一书中,别出心裁地把“中国形象”界定为“淡色中国”。他解释说,“淡”可以把两种正好相反的东西结合成一种清晰的颜色。在汉语中,“淡”将“水”与“火”两种不相融的东西结合在一起,使对立的东西成为一种和谐。

——俞可平《雷默的“淡色中国观”》

请回答:

(1)根据材料一,概述哈默在中俄两国投资经营的有利条件。

(2)根据材料二,为什么说田纳西水利工程管理局“代表现代政府中一种真正新颖而富于想象力的设计”?依据材料并结合所学知识,概述中美两国经济体制的调整。

(3)依据材料三并结合所学知识,谈谈你对两种“淡色”的认识。

材料一 恩格斯说:“科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量。”下图显示了社会生产力发展与工业发展之间的关系。

请回答:

(1)指出A、B两点对应的历史时期科技革命的名称、主要标志和新工业部门的变化。

材料二 《1913~1937年俄国/苏联工业产值及重要工业产品在欧洲和世界的排名表》

| 年份 项目 | 1913 | 1928 | 1932 | 1937 | ||

| 世界 | 世界 | 世界 | 欧洲 | 世界 | 欧洲 | |

| 工业生产总产值 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |

| 机器制造业 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |

| 电力 | 15 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 |

(摘自人民版必修二教材)

(2)从材料二的表格中你可以直接获取的历史信息是什么?结合所学知识,你认为在排名表的背后反映了苏联经济存在什么结构性的问题?

材料三 1949~1956年,我国工业中各种经济成分的变化情况(不包括手工业)

材料四 1996年我国工业总产值中各种经济成分的比例

| 集体经济 | 国有经济 | 混合经济中的公有成分 | 非公有制经济 |

| 40% | 29% | 7% | 24% |

(3)材料三中的三个图表反映了这一时期我国在所有制结构方面发生了什么重大变化?结合新中国的经济政策,分析造成这些重大变化的原因。

(4)材料四与材料三中1956年的图示相比,发生了什么变化?请指出原因。(提示:从公有制经济成分及其它所有制经济形式的比重上归纳。)