材料一 由于生产技术和社会组织方式发生了重大变革,使人与自然、人与人的关系及相关的文化价值体系发生了根本性变化,即为文明转型。例如一万年前,在人口和资源的压力下,人类从渔猎采集文明向游牧、农耕文明转型。标志性的技术突破是青铜器和铁器的出现。两千多年前,中国经过春秋战国五百年的混乱,完成了第一次文明转型。即“铁质农具+小农经济+君主官僚体制+儒道法意识形态”的中国传统文明终于成型。

后来,西方文明出现新的转型,开始了文艺复兴,发明了蒸汽机,展开了一场人类对自然重大的征服运动……迫使一切民族走向工业化之路……经过几百年的内外战争,逐步建立起了以自由中心的自由民主政体。

——潘岳《可持续发展与文明转型》

(1)根据材料一及所学知识,简述人类由低级文明向高级文明演进过程。分析影响文明转型的主要因素有哪些?

材料二 人类文明的显著变化发生在16世纪以后,对此有人写道:“在这些世纪里,一个条款的新欧洲正在崛起……工业革命、法国大革命以及把自己的统治迅速扩大到全球的强大的民族国家的崛起,都发生在这些世纪里……安逸自在、心满意足的中国人目不转睛地注视着过去。”

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(2)根据材料二及所学知识,指出16世纪以后人类文明的进程发生了怎样的明显变化?19世纪中期至l9世界末,推动“生机勃勃的新欧洲”“崛起”的政治、经济因素主要有哪些?

(3)19世纪中期至19世纪末,“心满意足的中国人”由“注视着过去”到“开眼看世界”。归纳这一时期中国人“看世界”的角度或内容发生了怎样的变化?试分析这一时期两方文明对中国社会发展产生的影响。

材料三 当前,全人类正共同面临着的文明转型,如国没有新技术的革命性的突破,如果没有新的全球资源配置体系的革新,人与自然和人与人的矛盾将会迅速激化,人类就有可能越不过这次文明转型的门槛。

——潘岳《可持续发展与文明转型》

(4)进入20世纪末21世纪初,人类文明在政治、经济方面今天我现了什么新趋势?谈一谈我们应该怎样应对“新的文明转型”?

材料一 捷克在收到毛泽东建国公告和周恩来外交公函后,曾问过苏联自己什么时候与中国建交。斯大林令苏联外交部答复:建交当然可以,但要等到我们与中国建交公报见报之后。

——《新世纪周刊》

材料二

材料三 冷战结束后,国际格局从两极走向一超多强格局;全球金融危机爆发以来,一超多强的基本格局虽未发生实质性改变,但其内涵已经发生了微妙变化,突出表现为一超的实力与影响力在明显下降,多强的实力在上升,并进一步分化。

——中国国防报

(1)材料一反映了什么现象?结合所学知识,分析中苏建交对新中国外交产生的影响。

(2)分析材料二反映的实质问题,并指出该问题对当时世界政治格局产生的影响。

(3)根据材料三,指出当前世界政治格局的特点。根据材料二、三并结合所学知识,谈一谈你对二战以来的政治格局演变的认识。

材料一 中国农村原本是一个自治的社会,“皇权不下县,县下是宗族,宗族皆自治,自治出于伦理”,几千年来都是如此。广大农民“交了粮,自由王”,强制他们的力量也并不多。相反,小农们对封建国家有很强的约束力,直接决定着社会的治乱、经济的衰荣,是影响统治者效用函数最重要的变量。 ——李成贵《国家、利益集团与三农困境》

(1)根据材料一的内容,分析决定“中国农村原本是一个自治的社会”的经济根源是什么?材料中作者认为中国古代农民“交了粮,自由王”,你赞同这一观点吗?简要说明理由。

材料二 由于生产技术和社会组织方式发生了重大变革,而使人与自然、人与人的关系及相关的文化价值体系发生了根本性变化,即为文明转型。例如一万年前,在人口和资源的压力下,人类从渔猎采集文明向游牧、农耕文明转型,标志性的技术突破是青铜器和铁器的出现。

两千多年前,中国经过春秋战国五百多年的混乱,完成了第一次文明转型。即“铁制农具+小农经济+君主官僚体制+儒道法意识形态”的中国传统文明终于成型。

几百年前,欧洲农耕文明的发展也面临着人口与资源的激烈矛盾。后来,西方文明出现新的转型,开始了文艺复兴,发明了蒸汽机,展开了一场人类对自然更大的征服运动……经过几百年的内外战争,逐步建立起了以自由企业为中心的自由民主政体……

——潘岳《可持续发展与文明转型》

(2)根据材料二及所学知识,简述人类由低级文明向高级文明的演进过程。分析影响文明转型的因素最主要有哪些?

材料三 为获取资源与市场,工业文明的先导国家以枪炮打开了地球上一切民族和国家的大门,迫使一切后进民族走向工业化之路。近代中国,为实现民族的平等和国家的发展,进入了由农耕文明向工业文明的转型期,百年动荡,内忧外患,血流成河。

——潘岳《可持续发展与文明转型》

(3)19世纪中期至19世纪末,“心满意足的中国人”由“注视过去”到“开眼看世界”。试从经济、政治、思想文化等角度,分析这一时期,近代西方文明对中国近代社会发展的影响包括哪些方面?

材料四:16一19世纪英国城市人口占总人口比例(%)

| 年 代 | 1600 | 1670 | 1750 | 1801 | 1851 |

| 城市人口占总人口比例 | 8.25 | 13.5 | 21.0 | 27.5 | 51.0 |

——摘自谷延方《重评圈地运动与英国城市化》

(4)据材料四指出近代英国的发展趋势,并结合所学知识分析其主要因素。

材料五 当前,全人类正共同面临着一场新的文明转型,如果没有新技术的革命性突破,如果没有新的全球资源配置体系的革新,人与自然和人与人的矛盾将会迅速激化,人类就有可能越不过这次文明转型的门槛。

——潘岳《可持续发展与文明转型》

(5)进入20世纪末21世纪初,人类文明在政治、经济方面出现了什么趋势?谈一谈今天我们应该怎样应对“新的文明转型”?

材料一 陆上丝绸之路是东西方交往的重要通道,分为东西两段,东段主要在今中国境内,其正式开通源自张骞通西域,汉与西域的交往主要通过河西走廊;南北朝时期,由于河西走廊被割据政权占领,南朝与西域的交往主要通过今青海境内的青海道;唐朝统一后,河西走廊又恢复了在丝绸之路中的主导地位;11世纪西夏崛起,青海道和河西走廊被切断,北宋只能向北渡过黄河,再由河套地区向西进入西域。从元朝起,河西走廊成为中西方交往的稳定通道。

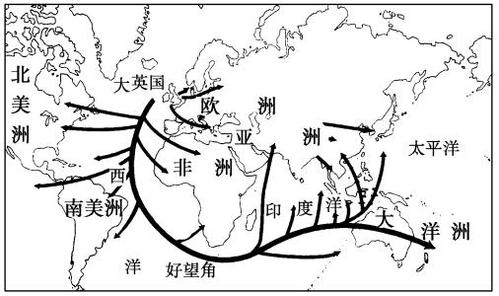

图1 路上丝绸之路图

材料二 “不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户,到处创业,到处建立联系……过去那种地方和民族的闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了”。

——马克思

图2 19世纪晚期英国海外贸易示意图

材料三 ……需要积极努力确保发展中国家,尤其是最不发达国家在国际贸易增长中的份额与其经济发展需要相称。

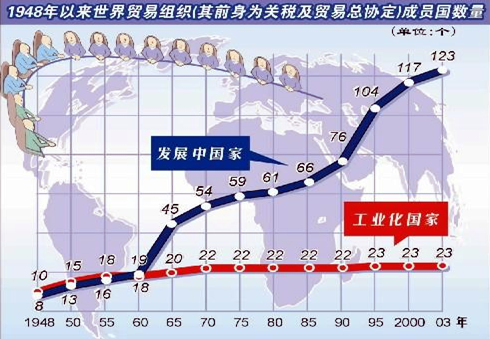

图3 1948年以来世界贸易组织成员

请回答:

(1)根据材料一,从中概括古代陆上丝绸之路的历史特点。

(2)从图1到图2,商业贸易的范围发生了怎样的变化?材料二中马克思认为这种现象的产生与什么因素有关?

(3)图3反映世界贸易组织成员的构成发生了怎样的变化?结合材料三,谈谈你对这一变化成因的认识。

(4)结合图2和图3,说说当今世界经济发展的趋势。

材料一 1950年1月6日,新中国成立不久,英国宣布自本日起承认中华人民共和国中央人民政府为中国法律上之政府,但又声称不改变同美国一起"反对共产主义的长期目标"并要继续同台湾国民党集团"保持实际上的联系"。1954年日内瓦会议后,中英双方建立了代办级外交关系。1972年3月13日,中英签署建立大使级外交关系的联合公报。两国最终建立了全面外交关系。

——摘编自人民网《中英建交,一场22年的长跑》

材料二 十多年来,中英双边贸易额翻了二番,中国对英投资增长了20倍,两国每年人员往来翻了一番,中国在英留学生从12方人跃升至22万人。目前,英国是中国在欧洲的第三大贸易伙伴,也是中国在欧洲的第二大投资目的地国,中国是英国第三大货物出口市场。

——摘编自2020年9月海外网《新中国成立71周年之际中国驻英大使再谈中英关系∶坚持三条原则》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述20世纪50~70年代中英两国关系的变化并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析21世纪以来,中英双边贸易得以发展的原因。

(3)结合以上材料和所学知识,谈谈20世纪70年代以来中英两国关系发展的历史启示。

材料一 自汉代以来,通过区域内部贸易交流、构成了以中国为核心的古代东亚经济圈。……到19世纪八九十年代,古老的东亚经济圈走向解体。据统计,1830年中国工业生产总值占世界总额约29.8%,尚可称为世界上最大的经济实体,但50年后,下降到只占世界总额的12.5%。这与蒸蒸日上的欧洲形成鲜明对照。

——摘编自《对东亚经济圈的历史考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析东亚经济圈形成和解体的原因。

材料二 1860—1900年世界主要工业国或区域工业生产发展占世界份额表

| 年份 区域 | 1860 | 1880 | 1900 |

| 联合王国(英国) | 19.9 | 22.9 | 18.5 |

| 法国 | 7.9 | 7.8 | 6.8 |

| 德意志(日耳曼各邦) | 4.9 | 8.5 | 13.2 |

| 美国 | 7.2 | 14.7 | 23.6 |

(2)根据材料二,指出到19世纪后半期,世界经济格局发生了怎样的变化?结合所学知识分析其原因。

材料三 如今,全球银行业遭遇到空前困境不是个别现象,应该是一个普遍性问题。最大的影响还是互联网新经济新金融大发展对传统银行带来的挑战。目前除了中国的支付宝、微信支付外,Apple pay与谷歌、三星支付已经在全球开始普及。传统银行如果继续跟不上新经济新科技新金融步伐,很可能会面临被淘汰的命运。

——摘编自《国际银行业遭遇空前困境的警示》

(3)结合所学知识,指出互联网金融发展的时代背景。

(4)综上,谈谈你的认识。

材料一 当人类跨入20世纪最后几年的时候,欧洲统一大市场建立,北美自由贸易区成立并正跨向全美洲自由贸易区,亚太经济合作进程加快,同样重要的是,整个世界各国间的贸易壁垒大大降低,这就是世界贸易组织的成立。世界贸易组织的成立是世界经济一体化的一个阶段性的标志,是过去一百年世界经济发展的归宿,也是新世纪发展的起点。

——摘自张幼文等著《世界经济一体化的历程》

材料二 近几年,伴随世界经济增长持续低迷和世界格局的深度调整,西方国家从全球化的主要推手变成了全球化的反对者,“逆全球化”和保护主义倾向抬头,全球化进入相对低谷期。究其缘由,全球化服从资本追求高额剩余价值的目的,使西方国家资本外流,许多产业外移,本国工人大量失业,贫富差距拉大,社会矛盾激化,民众因此而发起反全球化运动。2008年国际金融危机爆发后,西方各国政府为了寻找出路,主动迎合反全球化民意,采取各种去全球化措施,逆全球化遂成为西方国家的政治主流。

——摘编自栾文莲《对当前西方国家反全球化与逆全球化的分析评判》

材料三 针对“逆全球化”现象,习近平主席在2017年1月达沃斯论坛演讲中指出,困扰世界的很多问题,并不是经济全球化造成的,经济全球化确实带来了新问题,但不能就此把经济全球化一棍子打死,而是要适应和引导好经济全球化,消解经济全球化的负面影响。为此,中国明确提出了建设新型全球化的主张和行动纲领,认为新型全球化的推进方向是开放、包容、普惠、平衡和共赢,其价值追求是构建人类命运共同体,合作平台是“一带一路”建设。

——摘编自人民论坛2018年2月9日冯维江文

(1)材料一反映了世纪之交世界经济发展呈现哪两大趋势?结合所学指出世界贸易组织的作用。

(2)根据材料二,分析西方国家“逆全球化”思潮出现的根源,概括进入2l世纪以来“逆全球化”发展进程的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对中国倡导的新型全球化的理解。

材料一 自公元1500年,世界进入全球化时代,贸易中心逐渐从地中海转移到大西洋地区以来,欧洲国家就利用它们在工业技术、经济与政治制度上的优势,孜孜不倦地探求在这个全新时代寻求霸权的道路:从西班牙国王(到)俾斯麦或伊藤博文,都清楚地明白经济发展、海外扩张与军事征服,将成为构筑一个大国的三根必要支柱。

——朱步冲《西方大国崛起的条件:海权,工业,殖民》

材料二 2017年11月30日至12月3日,中国共产党在北京举办了一场规模空前的全球政党大会。中共中央总书记、国家主席习近平出席开幕式并发表主旨讲话……这次大会名为“中国共产党与世界政党高层对话会”,主题是“构建人类命运共同体。共同建设美好世界:政党的责任”。

媒体报导:这样的大场面,在世界政党史上可谓罕见。在中国19大后开这样的会是非同寻常的,也是内涵深刻的。构建人类命运共同体,这是中共、中国推行全球治理模式、治理理念的伟大尝试,是中国全球治理政策的核心价值观念。

(1)根据材料一,概括指出近代西方殖民国家崛起过程中的共性特点,并分析其根源。

(2)根据材料一、二,结合所学知识,指出近代欧洲与当今中国对全球治理的不同之处并分析其产生的原因。

(3)为实现全球的合作共赢及全球治理体系的进步,中国政府在多个国际场合倡导“人类命运共同体”思想。综合上述材料,结合所学知识,谈谈人类命运共同体有何现实意义。

材料 第一次世界大战结束时,人类有文字记载以来最严重的-次流感发生了。没有人知道这次流感的源头,也不知道它为什么会在1919年中期消失,但它消失时,这场破坏力极强的流感已经夺去了2000多万人的性命……第一次世界大战并不是导致1918 -1919年流感的直接原因,但是战时陆路和海上贸易可能导致了这种传染病的蔓延,从北极的小村庄,印度和美国拥挤的城市到欧洲的战场,男人、女人由于高烧而病倒,然后在几天内死亡。

——摘编自[美]杰里·奉特利 《新全球史》

材料二 1981年,医学专家第一次在纽约和日金山的同性患者和静脉注射吸毒者身上发现了艾滋病毒……到2003年末,携带艾滋病毒的人达到了3780万,从这种疾病出现开始,约2000万人死于这种疾病。

——摘编自[美]杰里:本特利《新全球史》

(1)根据材料二,归纳1918-1919年大流感的特点。根据材料和材料二,指出第一次世界大战前后,医学界所面对的困难发生了怎样的变化?

(2)根据材料和材料二,你认为艾滋病与1918--1919年大流感有什么共同点?

(3)根据上述材料,谈谈“经济全球化——人口流动——疾病传播”三者的关系,并从疾病传播的角度谈谈你如何认识经济全球化进程中的问题。