材料一

——摘编自岳麓版《文化发展历程》

材料二 1687年,牛顿的《自然哲学的数学原理》出版,阐述了其后被视作真理的物体运动三大定律等物理学成就,总结了他的力学体系。这一体系构成了近代力学体系的基础,从而完成了人类对自然界认识史上的第一次理论大综合。18世纪中期,牛顿的理论体系在欧洲各国得到广泛认可,对整个欧洲和世界的科学与哲学发展产生了深远的影响。

——摘编自詹姆斯·格雷克《牛顿传》

(1)依据材料一,归纳明清科技著作的主要特点。依据材料二并结合所学知识,指出牛顿在自然科学方面的主要成就及其影响。

(2)综合以上材料并结合所学知识,指出中国古代科技与近代西方科技的不同点。

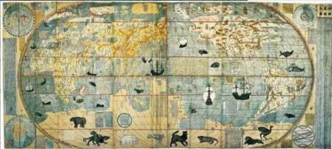

材料一 万历三十年(1602年),利玛窦与李之藻合作在中国刊印的《坤舆万国全图》,共六幅拼接而成。 由椭圆形主图、四角圆形小图与中文附注文字组成。 主图为世界全图,显示五大洲相对位置,中国居图中心。序言中有“又以地势分舆地为五大洲,曰欧罗巴,曰利未亚(阿非利加),曰亚细亚,曰南北亚墨利加(亚美利加),曰墨瓦蜡泥加(麦哲伦之洲)”等信息。 但由于当时地理学知识有限,图中误将大洋洲和南极洲两片大陆绘为一体。一些士大夫将此图斥为“邪说惑众”,并且攻击说:“直欺以其目之所不能见,足之所不能至,无可按听耳,真所谓画工之画鬼魅也!”

材料二 考据学在清代发展成一门专门的学问,提倡汉儒的训诂考订,又称汉学、朴学。又因其主要兴盛于乾嘉时期,又称乾嘉学派。其主要内容是从文字音韵、名物训诂、校勘辑佚等方面入手,从事经书古义的考证,并由此推广到其他书籍。

清代考据学起源可追溯到明末清初的黄宗羲、顾炎武,他们治学严谨,提倡汉学,但不泥古,强调通经致用。在清朝统治者入关之后,始终对汉族抱有严重的戒心,但与元代不同的是:一再标榜所谓的“满汉一体”,编修《明史》《古今图书集成》《四库全书》等造成一种重视文化的假象。在这样的背景下,考据之学遂盛。 而乾嘉考据学派热衷于为考据而考据。段玉裁所写《说文解字注》,在文字学方面取得了巨大成就,被称为“千七百年来无此作”。 王念孙所写《广雅疏证》和《读书杂志》,则是乾嘉时期有关训诂、校勘的代表作。

——摘编自宁欣主编《中国古代史》下册388页

(1)结合材料一及所学知识,评析中国当时一些士大夫对《坤舆万国全图》的评价。(2)依据材料二并结合所学知识,概括清代考据学兴起发展的背景及其对文化传承的影响。

材料一 自先秦时期始,人们已经开始记录雨、雪、风、雷、云等天气现象,殷商甲骨卜辞中已出现诸多有关降水强度和降水量方面的记载,开始区分雨量的大小。春秋战国时代开始八种风向的区分并首创云状的分类。而后理论知识逐渐成型,如《后汉书》《齐民要术》等著作中已能清晰阐述霜的预报方法、降雨降雪等原理。宋代的气象学术更是蓬勃发展,北宋二程兄弟表达出对雷电成因的认识,同时期沈括的《梦溪笔谈》更是对虹、晕、海市蜃楼等诸多大气光象做了合理解释。

材料二 鸦片战争后,国内出现专门的气象学译著,如《气学入门》《测候丛谈》等书,这些译著将西方完整的近代气象学知识引入中国。随着时局变迁,晚清时期外人纷纷在华设立气象台站。“徐家汇观象台”是法国天主教耶稣会建立的气象台站,其建台初的主要目的是为外国海轮进出上海港时间和气象进行观测服务。除传教士在中国所建设的气象台站外,欧洲列强也建立了各类气象观测站,以便收集气象情报。如英国建立的“香港皇家天文台”和德国建立的“皇家青岛观象台”等。这些气象台站让国人意识到气象观测的重要性,对日后中国自己创建气象台站进行观测有着重要的影响。

——摘编自钱馨平《中国近代气象学科建制化研究》

(1)根据材料一并结合所学,概括中国古代气象科学的特点。

(2)根据材料二并结合所学,分析近代西方气象科学传入中国的背景及影响。

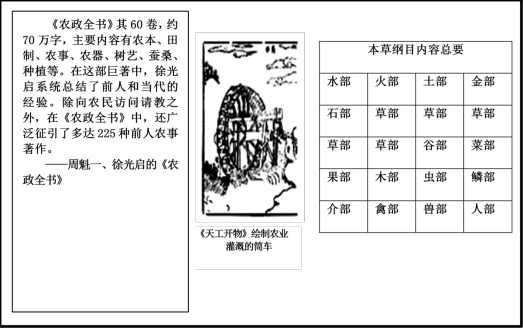

材料 随着农业、手工业和商业的发展,明清之际出现了好几部有总结性的重要的科技著作。1578年,李时珍著成《本草纲目》52卷,是对16世纪以前中国药物学和医学的总结,被译成各种外国文字。晚于《本草纲目》约半个世纪,徐光启著《农政全书》,从粮食作物到蚕桑棉麻、蔬果竹木、药用植物及农器、牧养等均有论述,而对于水利和荒政的论述,篇幅较多。地理学家徐宏祖(即徐霞客),在各处游历,经30多年,完成地理学著作《徐霞客游记》,早于欧洲人两个世纪。宋应星所著《天工开物》于1637年定稿,是对于中国16世纪以前的农业、手工业之生产经验的总结,并注意介绍先进的生产经验。成书不久,即在日本翻刻流传,后来又被译成多种外国文字。在明末以后,科学技术也不断有些进步,但像上述这样大规模的著作就少见了。

——摘编自白寿彝《中国通史纲要》

(1)根据材料,概括明清之际科技著作的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析明清之际科技著作特点形成的原因。

材料一 随着隋朝的灭亡,唐朝兴起。日本遣唐使回国后曾描述唐朝曰:“大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。”公元663年,倭国援助百济水军与唐罗联军在白村江一带展开决战,百倭联军战败。(日)天智四年、六年和八年,日本派出遣唐使,与唐朝重修旧好。日本与唐朝通过贡赐关系实际上建立了变相的官方贸易往来。遣唐使贡献的赠品主要有银、绢、丝、绵、布等,唐朝回赠的礼物主要有书籍﹑彩帛、香药、工艺品等。

——摘编自伊宁《试析日本遣唐使出使的目的》

材料二 在1629年6月的日食之前,礼部向崇祯帝提交了一份预报,其中列出了《大统历》、(回回历法》和“新法”(西方天文学)三组预报数据。经过对日食的观测,徐光启用“新法”推算独验。在这种情况下,礼部上书请求修改历法,并荐徐光启主持其事。徐光启正式领取了修改历法的敕书关防,设立历局。他先后将耶稣会传教士罗雅谷、汤若望招进历局。《崇祯历书》编译或节译的西方天文学家的著作主要包括托勒密的《至大论》、哥白尼的《天体运行论》等。在征求崇祯帝的意见后,他以“节次六目"和“基本五目”的形式译撰西法,使治历有法可依,有数表可查,其中以讲述天文学基础理论所占篇幅最大。

——摘编自邓可卉《天文史话》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析日本遣唐使来华的时代背景,并指出遣唐使的使命。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括《崇祯历书》成功编修的历史条件,并分析《崇祯历书》对我国科学发展的作用。

材料一 自16世纪利玛窦用拉丁文翻译朱熹注《四书》后,“中国热”兴起,“中国学”正式成为欧洲显学。到17世纪末叶已有数十种中国经典译本在欧洲流行,如《论语》《大学》《中庸》《孟子》四书,及《诗经》《书经》《易经》《礼记》《春秋》五经,还有《乐经》《孝经》《幼学》和朱熹的著作,均被翻译成西方多种文字在西方发行。此外,欧洲学者研究中国文化和哲学的著作不断涌现,其影响所至甚至超过中国经典原著本身。

材料二 法国启蒙思想家大多是自然神论者。在他们看来,孔子的学说恰恰也是一种自然神论,他们认为,在儒家经典中经常出现的天、道、礼或理,就是这个造物的上帝它要求人们无论修身、治国,都必须遵循自然的规律,即理性。在启蒙思想家看来,中国儒教是最好、最合人类理性的哲学。“在欧洲陷于迷信腐败的时候,中国人已经实行最有道德的纯粹宗教了”。因而主张以伦理道德为主要内容的“哲学的宗教”来代替启示的宗教。

——上述材料均摘编自陈超《明末清初的“东学西渐”和中国文化对法国启蒙思想的影响》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括明末清初“东学西渐”的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明“中国热”在欧洲兴起的特点和影响。

材料 明朝中后期主要科技成就

——根据张帆《中国古代简史》整理制作

(1)根据材料并结合所学知识,概括明代科技成就的主要特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析明代科技成就突出的原因。

材料一 狄德罗是法国18世纪杰出的启蒙思想家,他的最大成就是主编了《百科全书》。为了完成《百科全书》,狄德罗把法国最优秀的100余位思想家、哲学家、科学家、政治家,以及工程师、航海家、军事专家和医生组织起来,形成了一个反对封建专制、天主教会,以传授新知识和宣传理性主义为己任的百科全书派,从1751年《百科全书》第一卷的出版至1772年,共出版了28卷,此书概括了启蒙运动的精神,无论在自然科学方面,还是在人文、社会科学方面,它都代表了当时的最高学术水平。该书问世后共出了七版,其中第一版就轻松售出了4000册。百科全书的出版,有力地推动了启蒙运动的深入发展。在18世纪后期,百科全书派成为启蒙运动的中心。此书概括了18世纪启蒙运动的精神。

——刘祚昌、王觉非《世界史·近代史编》上卷(第二版)

材料二 《四库全书》是清代乾隆时期编修的大型丛书。由纪昀等360多位高官、学者编撰,3800多人抄写,耗时13年编成。全书分经、史、子、集四部,全编收书3500多种、7.9万多卷,总量达9.9亿字,主要囊括了乾隆以前的历史、政治、宗教、哲学、天象、文艺等内容。此书保存了许多珍贵的文献资料,对中国古典文化进行了一次最系统、最全面的总结,可以称为中华传统文化最丰富最完备的集成之作。……但是清政府在修书的同时,也对古代文化典籍进行了大规模的、有目的的删削与篡改。其中科学技术的作品也寥寥无几,查禁焚毁书籍、石刻等,其数量几与《四库全书》中保存的相当。

(1)根据材料并结合所学知识,概括说明《百科全书》与《四库全书》的不同之处。

(2)根据材料并结合所学知识,分别说明《百科全书》和《四库全书》在中法两国社会发展中的影响。

材料 郦道元,北魏杰出的地理学家。在北魏先后担任过尚书主郎中、治书侍御史、太守、刺史等职。他经历了孝文帝改革与迁都洛阳,曾随孝文帝出巡。这些经历给郦道元考查各地人情风貌以及接触大量文献的机会,为他著书立说奠定基础。郦道元喜爱山川地理,但觉得之前的著述不够周详,遂决定选取三国魏人写的《水经》为蓝本,为之作注,将河流流经地区的古今历史、地理、经济、政治、文化、社会习俗等尽可能详细描述,从而达到“因水以证地,即地以存古”的目的。《水经注》是我国第一部综合性的地理著作,除了在地理学上成就突出外,在文学、历史学、民族学、考古学等方面也卓有成就。书中引文多达375种,这些文献如今大多已失传,因而其价值愈加显得珍贵。由于《水经注》的内容十分丰富,后世学者纷纷从中汲取营养,进行广泛研究。经历代学者的深入研究,形成一门学问,叫做“郦学”,不仅在中国发展壮大,而且在国外有所发展,出现许多著名的“郦学”专家。

——摘编自白寿彝《中国通史》、李凭《郦道元的生平与学术成就》

(1)根据材料并结合所学,分析郦道元作《水经注》的历史背景。

(2)根据材料,概括郦道元作《水经注》的影响。

材料一 英国学者威尔斯在《世界简史》比较欧洲中世纪与中国盛唐的差异说:“当西方人的心灵为神学所缠述而处于蒙昧黑暗之中,中国人的思想却是开放的,兼收并蓄而好探求的。”所谓“有容乃大”正是唐文化金光熠熠的深厚根基。……中国文化发展至唐,显示出一种阶段性的集大成的灿烂风采,其辉煌令后世追慕不已。

——张岱年、方可立《中国文化概论》

材料二 在古典科技方面,明清之交出现了一批科学技术巨著。如李时珍的《本草纲目》,在药物学、植物和矿物学分类方面达到了当时世界的先进水平;徐光启的《农政全书》,既集传统农业之大成,又总结了明末农业生产的先进经验,还吸收部分传入的西方灌溉技术的资料;宋应星的《天工开物》,已经注意到了运用数据来说明生产质量和效率的方法,……已经接近近代科学研究中的实验方法。

——朱绍侯、齐涛、王育济《中国古代史》

(1)依据材料一并结合所学知识,说明唐文化“灿烂风采”在科技方面的表现,并简要分析其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清科技发展的特点。