材料一 门荫制度长期存在于中国古代社会之中。科举制为隋代所创建,唐代初步发展但不甚完善,加之魏晋以来的门阀大族死而不僵,因此在很长一段时间内,唐代门荫入仕在选官途径之中占有相当的比重。唐中期以后,随着科举制的日益完善,社会对科举出身人士越来越重视和推崇。根据学者对于唐代宰相等高官出身的数据统计:“除少数入仕途径不明者外,门荫出身者共177人以上(有隋代受荫承袭至唐的),其中位至宰辅的有48人,占唐宰相总数369人的13%。如果以宪宗朝为界把唐分为前后两期,前期门荫出身的宰相有45人,占唐朝门荫出身宰相的90%,宪宗以后则寥寥无几。高级官僚中门荫出身比重的下降,从一个方面反映了门荫制度衰落的趋势。”

——摘编自陈禹澍《唐代门荫入仕制度探析》

材料二 光绪二十七年(1901年)七月,清政府诏废八股,改试策论,要求各省均于省城改书院为大学堂,各府、厅、直隶州均设中学堂,各州、县均设小学堂。同年10月,政务处会同礼部奏定《学堂选举鼓励章程》,规定凡学堂考试合格毕业者,均给予贡生、举人、进士等出身;对成绩优秀的举人、进士,在进行殿试后,“酌加擢用,优予官阶”。自光绪三十一年(1905年)至宣统三年(1911年),清政府共举行留学毕业生考试七次,大量留学生借此跻身仕途。为筹备立宪,清政府对资政院、谘议局议员的选聘均仿行西方的代议制度,实行选举制。清政府制定了《资政院议员选举章程》《各省谘议局议员选举章程》等,对被选举人的资历、身份、财产均作了严格的规定限制。活跃在清末资政院中的议员罗杰、雷奋等人,借此进入政治领域,并在推动清政府的改革方面,起到了重要作用。

——摘编自鞠方安《试论清末选官制度的改革》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析唐代前中期门荫入仕制度存在的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与唐代相比,清末选官制度创新的表现,并简评清末选官制度改革。

中国古代教育与科技

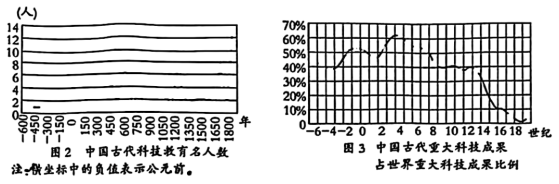

材料一 《科学技术与发展.干管研究》相关数据显示,中国古代科技与教育的相关系数  存在明显的正相关,但不如经济、人口与教育的相关度大。

存在明显的正相关,但不如经济、人口与教育的相关度大。

材料二 儒学教育对科技发展的贡献主要有三项 (如表所示):

| 一 | 儒学传播了中国古代的自然观,儒家经典中包含了大量的科技史料, 儒学体系具有一定的自然科学基础 |

| 二 | 儒学思想家具有一定的科学研究所必需的创造精神与探索精神 |

| 三 | 儒家伦理思想对中国古代科技道德的形成和发展影响深远 |

材料三 医学、算学先后在南北朝进入官学,唐代还有明算科和医举,并建立了太史局、太医署、太仆寺等直接服务于朝廷的职业性科学研究和教育机构。

材料四

——以上材料均摘编自姜国钧《中国古代经济发展与教育盛衰》

(1)以上四则材料中,哪则(几则) 是对历史事实的呈现?哪则(几要) 是对历史认识的呈现?(2)根据上述材料并结合所学知识,分析中国古代教育对中国古代科技发展的利弊。

材料一

司马光认为“取士之道,当以德行为先,其次经术,其次政事,其次艺能”。从社会实践上看,明初在选用官吏方面,把德行作为选任官员的首要条件。洪武六年(1373年),朱元璋下诏求天下贤才,强调司察举贤才必须“以德行为本,文艺次之”。康熙帝在《治国圣训》中深刻阐述了“德”的重要性,他指出,“国家用人凡才优者固足任事,然秉资诚厚者亦于佐理有裨”,“朕听政有年,见人或自恃有才辄专恣行事者,思之可畏。朕意必才德兼优为佳,若止才优于德,终无补于治理耳”。

——摘编自于学强《中国古代德才兼备的用人标准的实现制度及其启示》

材料二

近代,由于懂得洋务而又愿意经营洋务的人才实在太少,由李鸿章等人自己兴办的新式学堂在短时间内不可能培养出大批受过西式教育的人才,赴美留学计划由于保守派的极力反对最终半途而废,李鸿章等人不得不利用身边现成的人才。只要是懂得一点洋务或者对自强运动抱有兴趣的人,李鸿章都委派他们从事各种活动,在选拔过程中,是否具备某种才能和是否胜任该项工作往往成为选拔的首要标准。例如:台湾首任巡抚刘铭传,早年曾从事海上贸易,后来成为安徽地方团练首领,后受到李鸿章的赏识而成为淮军名将。担任台湾巡抚期间,刘铭传建立学校、铺设街道、架设电线、建立邮政局、铺设台湾至福州间的海底电缆、修筑铁路。被李鸿章重用的盛宣怀、唐廷枢、朱其昂等人在担任轮船招商局总办期间多次被人弹劾,批评者说他们中饱私囊、任人唯亲。

——摘编自闫虹珏《从德才兼备到唯才是举——近代传统人才培养任用机制的转变》

材料三

1968年,英国在工党政府主持下,对其传统的文官制度进行了某些改革,其中一项重要内容即是改变只强调“通才”的方针,更多地吸收专门人才。1978年,英国文官队伍中的专家已达40500人,比1968年增加了一倍。美国在此方面的突出特点是强调文官应具有专业技术,录用了许多博士。教授担任高级文官,素有“专家行政”之称,据1978年统计,美国90%的部长助理都有大学学历,其中一半人有硕士和博士学位。据1979年日本人事院统计,中央政府机关50多万公务员中,高校毕业生占90%,内阁中也有许多经济学家担任要职。另外,法国在选录文官时也特别注重“专才”。

——摘编自崔斌《西方国家文官制度述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代人才选拔注重德才兼备的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,评价李鸿章重用新式人才的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,回答20世纪60年代西方国家文官制度改革的意义。

材料一 中国古代科举制度最早起源于隋代。隋朝统一全国后,为了适应封建经济和政治关系的发展变化,为了满足庶族地主阶级参与政权的要求,加强中央集权,于是把选拔官吏的权力收归中央,用科举制代替九品中正制。唐王朝推翻隋朝的统治后,承袭了隋朝传下来的人才选拔制度,并做了进一步的完善。宋代科举制度在隋唐制度的基础上,有了不少变化。

材料二 二十世纪初,赴日留学之风骤然兴起,数以万计的中国学生从上海或天津上船,往日本的福冈、长崎、东京进发。从京师同文馆的选派生到各省保送的望族子弟,从在任知府、知县到一般小富百姓,纷纷联袂东渡,甚至出现了兄弟、父子、姐妹、夫婿相伴留学东洋的景象。据留学日本史学家实藤惠秀统计,从1901年到1907年,中国留日人数高达26000人。

(1)根据材料一,指出科举制度创立的背景。结合所学,简析宋代科举制度“有了不少变化”的具体表现。(2)根据材料二并结合所学知识,简析推动19世纪末20世纪初“赴日留学之风骤然兴起”的主要因素。

材料一 自从洪武十七年(1384年)颁布科举成式后,判语就成为明代乡试、会试第二场的必答题型。明初判语所考查的内容多出自《大明律》条文,试题亦可来源于《大诰》和《为善阴骘》。洪武二十四年(1391 年),明太祖“诏礼部,今后科举、岁贡于《大诰》内出题,或策、论、判语参试之”,“凡对策,须参详题意,明白对答。如问钱粮即言钱粮,如问水利即言水利,孰得孰失,务在典实,不许敷衍繁文”。考生作答判语的过程亦是对实际司法的模拟训练,官方明确要求“判必通律”,尽管书写判语只是根据律条规定所作的简单运用,但其中包含了古代司法基本的推理步骤与方法,可以为任官后处理案件打下基础。然而到了明末,对于科举考试中的判语,顾炎武讽刺道:“至于近年,士不读律,止钞录旧本,入场时每人止记一律,或吏或户,记得五条,场中即可互换。中式之卷,大半雷同,最为可笑。”

—摘编自尤佳君《选官与学律————论明代科举制度下士子的法律素养》

材料二 全国学堂数量统计(1907—1909)

| 类别 | 属地 | 时间 | ||

| 1907年 | 1908年 | 1909年 | ||

| 专门及高等以上学堂 | 京师 | 5 | 5 | 7 |

| 各省 | 74 | 84 | 104 | |

| 实业学堂 | 京师 | 3 | 3 | 2 |

| 各省 | 137 | 189 | 254 | |

| 师范学堂 | 京师 | 12 | 14 | 12 |

| 各省 | 541 | 581 | 415 | |

| 中学堂 | 京师 | 21 | 20 | 22 |

| 各省 | 419 | 440 | 460 | |

| 高等小学堂 | 京师 | 1 | ||

| 各省 | 1955 | 1954 | 2038 | |

——摘编自王卫《近代学堂的兴起与晚清选官制度的变革》

(1)根据材料一,概括明朝科举考试判语科目的特点,结合所学知识简析其在国家治理中的合理价值。

(2)根据材料二,指出1907——1909年学堂建设的显著特点,结合所学知识并分析其增长的主要原因及其历史意义。

材料 《汉官解话》载,郡上计文书中应有“盗贼多少”一项。有关史料证实此说可信。如宣帝时任垂相(百官之上的中央最高长官)的魏相说“案今年计,子弟杀父兄,妻杀夫者,凡二百二十二人”。如果计簿中没有“盗贼多少”的统计,丞相如何知道此情况。可能随《集簿》呈上的另有专门统计“盗贼多少”的附件。《周礼·天官·小宰》 “岁终,则令郡吏致事”。郑注“使赍岁尽文书来至,若今上计”。疏“汉之朝集使谓之上计吏。谓上一年计会文书及功状”。据此,可以认为《集簿》缺“功状”一项。此外,与《集簿》同时出土的还有《东海郡吏员薄》《东海郡吏员绩簿》等,或即与“功状”有关的文书,随《集簿》一并上呈。

——据白寿彝《中国通史》等整理

(1)根据材料并结合所学知识,指出汉代上计制度的基本内容。

(2)根据材料并结合所学知识,分析汉代上计制度的影响。

材料一 在唐代,郡吏之子受门第限制,根本无资格参加科举考试。可是入宋以后,情况就不同了。到了南宋,任何人只要不冒贯匿服,不触犯刑律,不是残疾之人,皆可应举,甚至以屠牛为业者,也能赴试。因此,在宋代著名大臣中,就不乏出身于下层百姓和贫苦人家的子弟。科举不讲门第,考试中“一切以程文为去留”,虽为宋代下层平民子弟参加科举考试打开了大门,但能否踏进科举大门,能否取胜场屋,却必须具备两个互有关联的基本条件:一是经济能力;二是文化知识。朝廷、地方政府和学校对士人应举的鼓励与资助;民间义庄、义学对本族子弟读书应举的支持;乡塾村校的普及;贫困士人相互间的帮助等都促进了平民阶层知识水平的提高。

——摘编自何忠礼《贫富无定势:宋代科举制度下的社会流动》

材料二 宋代社会阶层的更替加剧,所谓“贫富无定势,贵贱无永时”。有学者统计,《宋史》列传所载1533人中,布衣出身的文臣武将占55%。客户上升为主户,也与制度性的鼓励有关。宋廷的政策一贯是鼓励主户的增加,大中祥符四年(1011年)诏令:“旧制:县吏能增户口者,县即升等,仍加其优越,至有析客户为之。”稳定主户,并尽量使客户上升为主户,也就是稳定政府直接控制的劳动力和赋税来源,这也是宋代主户比例略呈上升之势的驱动力之一,个别客户甚至晋升为富农和地主。

——摘编自曹大为等《中国大通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代社会阶层流动加速的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析宋代社会阶层流动加速的影响。

材料一 明清继承历代弥封糊名、誊录考卷等一系列防弊措施,以及考试组织的逐渐严 密,使科举竞争有了较为平等的保障。八股文是明清科举考试最基本也是最重要的一种文体,出题取自《四书》《五经》中的成句或一章,形式有严格规定,内容的要求也很苛刻,必须“代圣贤立言”,并以程朱理学为依归,若自由发挥,必遭黜落。当时人认为,八股文使读 书人“笃谨自守,潜移默化,有补于世道人心者甚多”,有助于培养忠义之士,也有人认为八股文“全属空言,毫无实用”。

《明神宗实录》记载,“绩学博一第者,强半寒素之家”,可以与历史学者何炳棣统计,明清时期来自平民家庭的举子共占 42.7%这一结果相互印证。

——摘编自赵伯陶《明清八股取士与文学及士人心态》

材料二 国务院《深化干部人事制度改革纲要(2000年6月)》节选

三、国有企业人事制度改革

完善国有企业领导人员管理体制中央和地方党委要对关系国家安全和国民经济命脉的重要骨干企业领导班子加强管理,

制定具体办法。……

改进国有企业领导人员选拔任用方式 实行产权代表委任制和公司经理聘任制。各级政府授权的投资机构及所属企业的产权代表,由政府和投资机构按照法律和有关规定任命,经理由董事会聘任。通过组织推荐、公开招聘、民主选举、竞争上岗等多种方式产生国有企业领导人员人选,择优任用。

(1)根据材料和所学,评价明清科举制度。

(2)概括材料中对国有企业领导人员的管理措施。结合所学,说明以上措施的背景。