材料一:

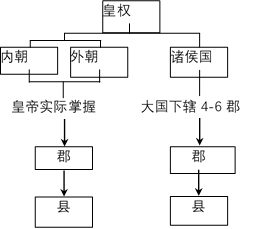

图1 图2

——参照《铸牢中华民族共同体意识文物古籍展》资料绘制

(1)依据材料一,写出图1和图2行政区划示意图分别对应的朝代,选择其中一幅图,结合所学知识,简述其反映的政治制度。材料二:20世纪初,英、日、美等国表示,如果中国能改良法律,就放弃其在华领事裁判权。1902年,清政府任命沈家本(1840-1913)为修律大臣。1904年,修订法律馆正式开馆。沈家本提出“法立而不行,与无法等,世界未有无法之国而长治久安者”。北洋政府频繁进行制宪活动,并大量援用清末法律。

| 时间 | 沈家本参与的重大修律事件(部分) |

| 1906年 | 主持修订《大理院审判编制法》和《刑事民事诉讼法》 |

| 1906年 | 《破产律》等获准颁行 |

| 1907年 | 拟定《看守所规则》,提出改建新式监狱 |

| 1905-1909年 | 翻译《德意志刑法》《法典论》《西班牙国籍法》等几十部法律文献 |

| 1912年 | 撰写的《汉律摭遗》定稿,此书全面记载和分析汉律,并且对比唐律 |

材料一 春秋战国时期,德治与法治之争在思想界体现为儒家与法家之争。

儒家认为人性善,主张德治,提出“道德仁义,非礼不成。教训正俗,非礼不备”等观点。主张通过道德礼义教化民众,重视民生与民意。宣称“民为贵,社稷次之,君为轻”。

法家认为人性恶,主张法治,韩非提倡君主不要谈礼义,而要以法、术、势驾驭臣下。提出“故明主使其群臣不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法……以法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。”等观点。

(1)概括儒法两家的治国方略,并结合春秋战国时期的社会背景说明产生差异的原因。

材料二 夏朝有《禹刑》,商朝有《汤刑》,周朝有《九刑》,这些法律渗透着“敬天保民”的理念。春秋时期,“铸刑书”标志着中国最早的成文法的诞生。秦以法家思想治国,推动了律的编纂,历朝法典多以“律”命名。魏晋时期,律令儒家化是最重要的变化。唐高宗时,以儒经解释历代律文,撰成《唐律疏议》,曾经被儒家经典记载或讨论过的,靠着道德自律和乡里组织调解的各种风俗习惯,都一一披上法律的盛装,闪烁着王法的威严。在唐律律文及疏议中涉及的与不孝相关的条款有107条,占全部条款的21%左右。历代王朝大多以其为蓝本创制法律。它标志着神化皇权、德刑并重、礼法教化的中华法系确立。明清继续“以经注法”,以唐律为蓝本的《大明律》,开创律例合编体例。沿袭《大明律》制定《大清律例》,这些一度纳入科考,儒士常以国律教化乡里,约束民众。

材料三 6世纪查士丁尼编撰的《罗马民法大全》是古罗马法律的最高成就,也是近代西方法律制度的渊源。13世纪英国的《大宪章》确立了法律至上和王权有限的原则,重申了“法律至上”的罗马法精神。1688年后英国又逐步形成“遵循先例”为基本原则,法官地位突出,判案遵循先例,也可对先例作出新解释,也称为“法官制定的法律”。美国、加拿大等纷纷仿效,形成“英美法系”。1804年拿破仑颁布《法国民法典》,以成文法为主要法律渊源,强调宪法的根本地位。融入了启蒙思想“天赋人权”“理性平等”等成果,形成“大陆法系”。

纵观这些具有代表性的西方法律思想,其具体制度设计上颇具差异,但无一例外的彰显了对个人本位个人价值的强调……保护个人自由和权利的观念仍然是西方社会法治的价值基础。

(2)依据材料结合所学,

材料一 《论语·子路》中记载,楚国有“直躬者”(坦白直率的人),他的父亲偷了羊,他便去告发了自己的父亲。孔子不赞同“直躬者”的做法,他认为应该“父为子隐,子为父隐”。《韩非子•五蠹》也记载了楚国“直躬”告自己的父亲偷羊的事,处理此案的楚国令尹(掌握军政大权的高级官员)认为“直躬”此举不孝,便定了他死罪。韩非子则认为“直躬”虽然是“父之暴子”,但却是“君之直臣”,令尹这样处理此事,楚国就没有人敢告发坏人坏事了,对君主而言,这不是“社稷之福”。

(1)根据材料一,概括孔子、令尹和韩非子对于儿子告发自己父亲这件事的看法,并指出他们看待此事的出发点。材料二《唐律疏议》“名例篇”规定:同居相为隐,即亲属犯罪可以相互容隐,而容隐制度适用的主体中有一类人是“大功以上亲”(“大功”是中国古代礼制“五服”制度中的一级),即包括父母、祖父母等在内的血缘比较近的亲属。“斗讼篇”规定:告祖父母、父母者处以绞刑。父为子天,儿子可以为父亲隐瞒,如果父亲有过失,儿子应该恭恭敬敬地劝谏,尽到孝道,不让父亲身陷囹圄,“若有忘情,弃礼而故告者,绞”。同时还规定,以上两条法律都不适用于长辈有谋反(危害社稷)、大逆(毁坏宗庙、陵寝、宫阙)、谋叛(背叛国家)等罪的情况。

(2)根据材料二,并结合所学,简要评述《唐律疏议》的上述规定。材料一 中国传统社会灾荒救济制度也称荒政。至迟在春秋战国时期,中国已出现荒政的雏形。《晏子春秋》记载,有一年阴雨连绵连下了 17 天。晏婴将自己禄田的粮食发放给灾民,并去见齐景公说:“我跟随在百官之后充数供职,却让百姓生活贫困而得不到救助,让君王沉迷于饮酒作乐、失去民心而不知担忧,我的罪过实在太大了!”请求辞官。

景公急忙追赶……找到晏婴说:“寡人请奉齐国之粟米财货,委之百姓,多寡轻重,惟夫子之令。”晏婴于是回到朝廷,动用国库粮食进行赈济。

——摘编自《清代荒政研究》《中国古代诗歌散文鉴赏与运用》

(1)阅读材料一,结合时代背景,从政治和思想的角度分析齐景公接受晏婴建议的原因。

材料二 北宋中期的王安石变法,把汉唐以来临灾救济和时断时续的常平仓(政府筑仓储谷,谷贱时增价而收购,谷贵时减价而卖出)、义仓(政府直接赈济)等荒政措施,提高到作为国家大政方针的新阶段。

王安石的思想深受孔、孟以来儒家正统派的影响。他设提举常平司,掌管常平仓、市易、水利等,“视岁之丰歉而为之敛散,以惠农民”。若从荒政的角度考察,变法的终极目的是培育农民抵御自然灾害的能力,实施必要的社会救济。“损有余以补不足”,将抑制兼并与救荒紧密联系起来。

1085 年宋神宗去世,新法被废。1098 年,宋哲宗“以常平、免役、农田、水利、保甲, 类著其法,总为一书”,颁行全国。

——摘编自李华瑞《北宋荒政的发展与变化》等

(2)依据材料二并结合相关史实,从荒政的角度评析王安石变法。(要求:史论结合,解释合理,逻辑清晰)

材料三清朝前期各时段灾赈、灾蠲(注)如下表所示:

时期 | 顺治 | 康熙 | 雍正 | 乾隆 | 嘉庆 | 道光 | 总计 |

灾赈占受灾比例(%) | 5 | 21 | 61 | 63 | 32 | 21 | 39 |

灾蠲占受灾比例(%) | 66 | 77 | 72 | 57 | 25 | 37 | 54 |

注:灾赈是指在受灾后由政府发放钱粮等对灾民进行救济。灾蠲(juān)指或免除灾区全部租赋,或减征租赋数额,或延缓征收时间,以减轻灾民负担的措施。

——摘编自李向军《清代荒政研究》

(3)依据材料三,对照前后阶段概括康乾时期荒政的特点,结合所学概述这一时期实施社会救济的影响。

材料希腊的法治思想主要围绕平民的基本权利问题而展开,明显带有民主性、平等性,其追求的平等化目标基本得以实现。春秋战国的法治思想主要是为了巩固君权,关于平民的政治权利,在战国的法令法规中,根本找不到任何影子。

——王利玲、李成生《春秋战国与古希腊的“法治”思想之比较》

根据材料结合所学知识,任选一角度对古代希腊和春秋战国的法治思想进行评析。(要求:观点明确,史论结合)