材料一 古代继承有两种。一是宗祧继承,另外则是财产继承。宗祧继承实行的是嫡长子继承制。宗祧继承是财产继承的基石,如若可以继承宗桃,则一定具有继承财产的权利;反之则不然。古代传统社会强调以血缘为主维护男性权利,女性是完全没有宗桃继承的资格。《名公书判清明集》及当时有关法律条文规定可以得出,女儿享有法定的财产继承权。宋朝的户绝财产继承相关法律规定中,出嫁女、归宗女、在室女都具有相对的财产继承权,但因所处身份不一样,继承的份额也不相同。《宋刑统》中也规定假使出嫁女不能尽赡养父辈的义务,那么也不能够有资格去获得户绝财产。宋朝财产继承制度中,如若想使用遗嘱继承那前提条件就是投契纳税。在南宋时期,政府专门设立了相关机构以及制定了相关的程序为了有效地进行征收遗嘱税。从整体上来看,贯穿宋朝的财产继承制度仍然是以维护男子的权利为核心原则的。元朝时,发展了宋朝的赘婿继承权,且立法规定了扩大其继承份额。通过《名公书判清明集》,我们可以发现宋朝许多有关财产继承争讼方面案件的处理结果都是甚是要善的,兼顾着情、理、法。

——摘编自吴妍梅《宋朝财产继承制度及其当代启示》

材料二 近代财产继承制度历经三部国家立法文件的不断修正。民国初期由于《大清民律草案》未能实际颁布实施,所以大理院之审判法源为现行律民事有效部分,而此时立法上规定的继承主体仍仅为儿子,限制妇女继承权之获取,但是大理院在依据现行立法进行裁判的同时,又通过酌分财产的方式间接使得女儿获得了遗产继承权,使得立法与司法呈现出既冲突又融合的趋势。及至《中华民国民法》的颁布,越来越多的民众接受近代的财产继承制度,立法与司法进一步融合。社会学家马克·赫特尔强调,于近代而言,个体逐步挣脱家庭的禁锢,个体的自由得以进一步发展,个人逐渐享有独立的财产权。近代财产继承制度的变迁体现了人民继承意识不断变化的过程,也体现了近代法制变革中近代人民权利意识的逐步觉醒,这导致立法者更加注重对于人民私权利的保障,使得包括继承法在内的中国民法不断向近现代化发展演进。从偏重对于伦理的保护,到更加注重对于私权利的保障。平等主义的兴起对后来《中华民国民法》中确立妇女平等财产继承权有着深远意义,若无如此的思想启蒙,若无平等意识,女子教育就难以出现,随之而来的妇女解放运动也无从兴起,更不必说妇女权利的立法化。

——摘编自肖蓓《财产继承制度在中国近代民法中的变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代财产继承制度的特点,并对其进行简要评析。(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中国财产继承制度变迁的基本特征,并分析影响近代财产继承制度变迁的主要因素。

材料一 在西周社会中,并没有形成专门的刑罚体系,礼与法相混淆。西周后期,统治阶级的司法统治经验越来越丰富,于是“法”的概念开始逐渐从礼治中剥离出来。在春秋战国时期,儒家和法家分别提出了德治和仁政、法治和刑罚的不同社会观念,从中分离出了礼与法。在秦朝时期,法治和礼治的对峙到达了高峰。但是到西汉中期,随着社会的稳定统一、礼与法的关系再度发生了变化。统治者开始将儒家思想作为立法的主要指导思想,尤其是在汉武帝时期,强调德刑并用,德主刑辅。

——牛首强《中国古代法中礼与法关系的演进探思》

(1)依据材料,概括西周至汉代法治的发展趋势。材料二

| 1949年至1978年 | 这一时期,经济立法相对较少,经济法尚未以一门专业法学和一项独立的法律部门的形式出现。《土地改革法》提出废除地主阶级封建剥削的土地所有制。《中华人民共和国宪法》确立了新中国由新民主主义向社会主义过渡时期的经济政策。《国营工业企业工作条例(草案)》规范了计划经济体制下工业企业管理体制 |

| 1979年至1991年 | 开始了规模空前的经济立法活动,制定一批系统性、原则性、基础性经济法律法规。《关于1984年农村工作的通知》规定土地承包期一般应在15年以上。颁布了《国务院关于进一步扩大国营工业企业自主权的暂行规定》《中华人民共和国中外合资经营企业法》《广东省经济特区条例》《中华人民共和国中外合资经营企业所得税法》等 |

| 1992年至2012年 | 经济立法呈爆发式增长,相关市场经济的许多重要基本法如《公司法》《反不正当竞争法》《票据法》等均在此期间出台。我国依循国际惯例颁行了《中华人民共和国反倾销条例》和《中华人民共和国反补贴条例》,通过了《关于废止中华人民共和国农业税条例的决定》和《中华人民共和国对外贸易法》 |

——依据史际春《改革开放40年:从懵懂到自觉的中国经济法》等编制

(2)新中国成立以来,经济立法随时代发展而不断进步,任选两个时期,结合时代背景,比较和阐释经济立法是如何与时俱进的。材料 中国古代从遗令到遗嘱有一个发展演变过程。早期的遗令含多方面内容,是亡者于生前对死后各种事务的安排及意愿的表达,涵盖甚广,外力和国家律令并不干预。隋唐以来,随着门阀制度的衰弱,同居共财大家族向单个独立小家庭经济体的过渡,家财的继承越来越现实而重要,遗令渐变为家长专门分配遗产的手段,这类专门赋予经济内容的遗令即遗嘱,由唐代遗嘱法所界定。唐宋遗嘱及其样文的流行,反映出遗嘱在家产继承中的重要地位。遗嘱继承制是父权家长制在家产继承上的体现,遗嘱继承高于法定继承。宋代遗嘱,须官给公凭才合法,完全纳入国家管控。南宋实行遗嘱税,实是征收遗嘱继承遗产税,这种制度性的完善,使中国遗嘱继承制进入一个新的发展阶段。微信关注高考早知道安徽

——摘编自乜小红《秦汉至唐宋时期遗嘱制度的演化》

(1)根据材料并结合所学知识,简要概括中国古代遗嘱制度的发展趋势。

(2)根据材料并结合所学知识,分析隋唐以来遗嘱制度变化发展的原因。

材料一 宋初统治者在东京国学基础上,又兴建了西京、南京、北京的国学。北宋大兴官学的实质在于振兴社会教化和弥补科举对人才选拔的不足,其传播知识的旨趣并不凸显。北宋中期,兴天下之学以振教化已成为北宋士大夫的共识。王安石文教改革既重视太学改革,又积极关注地方州县学的发展,并且振兴地方州县学成为王安石建立教化新格局的中心环节。从制度建制上用三舍法将州县学与太学相互衔接,而在传播系统上则使师资、生员、教材、学田以及文教协调专员一并到位。这些措施有效地促进了州县学的良性运转。将各地读书士子阶层共同纳入国家教化组织的调控范域。宋南渡后,“自龟山(杨时)辟书院以讲学,于是白鹿、鹅湖相继而起”,教化对象向民间社会大众延伸、转化。

——摘编自张雪红《试论宋代社会教化的新特征》等

材料二 1963年初中语文教科书榜样人物身份类别统计

| 榜样身份类别 | 人物 |

| 政治领袖 | 1个:贺龙 |

| 英雄榜样 | 14个:革命战士(5次)、方志敏、何大庆、白求恩(2次)、吴运铎、杨子荣、军队战士、冯婉贞、甘祖昌 |

| 知识分子 | 4个:徐特立、邹韬奋、闻一多、林道静 |

| 劳动榜样 | 4个:梁生宝、铁路列车员、小李和将军、英雄母亲 |

| 青少年榜样 | 2个:小橘灯、小英雄 |

——摘编自宋珏蕾《教科书榜样人物的变迁研究》等

材料三 1993年初中语文教科书榜样人物身份类别统计

| 榜样身份类型 | 人物 |

| 政治领袖 | 4个:周恩来(2次)、陈毅(2次) |

| 英雄榜样 | 6个:革命战士、白求恩、刘胡兰、大个子军人、陈毅、无名革命战士 |

| 知识分子 | 14个:韩麦尔、梅兰芳、蔡芸芝、鲁迅(3次)、竺可桢、老教授、任以沛、罗丹、闻一多、秦大河、藤野严九郎、茅盾 |

| 劳动榜样 | 5个:成渝父母、傻二哥、郭全海、朱德母亲、卖蟹小姑娘 |

| 青少年榜样 | 3个:小桔灯、保尔·柯察金、陈伊玲 |

——摘编自宋珏蕾《教科书榜样人物的变迁研究》等

(1)根据材料一,概括宋代社会教化的发展趋势,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二、材料三并结合所学知识,指出相较于1963年初中语文教科书,1993年初中语文教科书榜样人物的突出变化,并简要说明榜样文化建设的必要性。

材料一 唐宋时期是中国婚姻发展史上重要的转型期。为维护封建等级秩序,唐宋统治者强调礼法的作用,以律令形式规定了婚姻缔结和解除的原则。同时期婚姻习俗与婚姻观念都发生了显著变化,由唐初的士庶不婚发展到宋代的“不限阀阅,嫁娶论财。地方官蔡襄曾说:“男女婚嫁,必择富民,以利其奁聘(嫁妆)之多,汉唐时期,对妇女贞节的要求相对比较宽松,妇女婚嫁也有一定自由。不仅有和亲政策下的异族通婚,而且妇女再嫁也不为社会所鄙视。到南宋时,由于政府的大力推行和倡导,对妇女片面贞节的要求开始趋严。唐宋将“父母之命,媒始之言,这一准则引入法律,使父母干预子女婚姻有了法律依据,但宋代法律对女子离婚和再嫁进一步放宽限制。这些变化不仅说明了唐宋时期的社会变革,而且对后世婚姻也产生了深远影响。

——摘编自安秀玲《浅析唐宋婚姻及其演变》

材料二 1950年《婚姻法》在全国的贯彻大致可分为三个阶段。第一阶段:1950年5月《婚姻法》颁布前后,中共中央要求各级党委把《婚姻法》正确执行的宣传和组织工作作为当时的首要任务,各地利用报纸、广播、书籍等展开宣传。第二阶段:1951年9月,中央政府要求各级干部认真学习《婚姻法》,并派遣工作组分赴各地进行检查。这一时期是《婚姻法》深入宣传或重点试验阶段,重点惩罚破坏、阻碍《婚姻法》干部的情况:对没有认真执行的地区予以批评,或责令没有认真执行的地区或干部作检讨,对认真执行的地区予以表扬等。第三阶段:从1953年1月起,中央、各大行政区以及北京、天津等市纷纷成立贯彻《婚姻法》运动委员会,负责研究情况、交流经验、编写宣传材料和接待人民群众等工作,通过让群众现场参加婚姻案件的审理来宣传《婚姻法》,以调动女性的自主意识。

——摘编自刘维芳《1950年(中华人民共和国婚姻法)贯彻实施的历史考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐宋时期婚姻演变的趋势,并说明其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国1950年《婚姻法》实施的特点。

材料一 隋朝大臣杨尚希上表曰:“窃见当今郡县,倍多于古。或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领。具僚已众,资费日多;吏卒增倍,租调岁减;民少官多,十羊九牧。今存要去闲,并小为大,国家则不亏粟帛,选举则易得贤良。”隋文帝遂罢天下诸郡,以州统县。平陈以后,即将此制推行于全国。

材料二 《唐六典》中规定,京兆、河南、太原牧及都督、刺史要“宣布德化”,纠绳“不孝悌,悖礼乱常,不率法令者”,“京畿及天下诸县令之职,皆掌导扬风化……审察冤屈,躬亲狱讼。”《宋史·职官志》载:府、州、军、监诸职,“宣布条教,导民以善而纠其奸慝”,“凡法令条制,悉意奉行,以率所属”,并按时“举行祀典”。

材料三 唐宋时期,地方官在南方地区办学校、兴礼乐,使这些地方“教化大行,俗若邹鲁”。社会教化由北方政治文化中心向南方地区推进的趋势开始尤为凸显。

(1)依据材料一并结合所学,指出隋文帝时期地方行政区划的变化,并对这一变化进行简要评价。

(2)阅读材料二,概括唐宋时期地方治理的共同点;结合材料三和所学,分析这一时期社会教化“向南方地区推进”的原因。

材料一 公元528年,东罗马帝国皇帝查士丁尼任命了一个由前司法大臣领衔的十人委员会开始编纂新法典。在编纂的过程中,委员会遵循删繁就简的原则,避免过时和矛盾的地方,并使之系统化。新编纂的法典中,皇帝的谕令在法律中占据着越来越重要的地位。受基督教的影响,有关奴隶制的法令被简化了。在关于嫁妆和妇女的婚前财产方面,查士丁尼规定离婚时丈夫返还给妻子的婚前财产应该与嫁妆的价值一样。534年新法典颁布,但是编纂活动并没有因此而终止。之后,他又颁布了许多谕令。这些谕令的编辑工作一直持续到皇帝逝世时为止,后世称之为《新律》。《新律》是用希腊文完成的,这样的做法实则是对东罗马帝国日益希腊化趋势妥协的产物。

——摘编自陈勇《查士丁尼法典评析》

材料二 唐高宗李治(649—683年在位)时期,《永徽律》颁布。后人将《永徽律》与注疏的合编本称为《唐律疏议》。《唐律疏议》将谋反、谋大逆、谋叛、恶逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不义、内乱划为“十恶”,“特标篇首,以为明诫”。《唐律疏议·名例篇》强调:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也。”按照唐律规定,七岁以下和九十岁以上的犯有死罪之人,不判死刑;十五岁以下和七十岁以上患有残疾的人,犯流罪以下的罪行可以收赎。唐太宗执政时期,因错杀大理丞张蕴古、交州都督卢祖尚,后悔之余制定了死刑执行前需要执行“三复奏”“五复奏”的制度。唐高宗即位后,“遵贞观故事,务在恤刑”。

——摘编自石志刚《《唐律疏议〉的内容及影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《查士丁尼法典》产生的历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,简析《唐律疏议》的特点。

(3)根据材料并结合所学知识,说明这两部法律对我国法治建设的启示。

材料一 宋代义学是给与士人免费入学,甚至帮助他们解决食宿问题的一种具有慈善性质的教育机构。义学含有推广教化与以富资贫两方面的理想,并以义庄和义田作为经济基础,使得教化能普及更多的民众。自北宋以来,义学常以应举为教学目标,不过对德行也很重视。南宋义学的教学出现举业与讲学并存的情形。举业在科举发展的环境下维持不辍,而理学家在义学中讲论德性知识的探求与实践,则使得士人即使举业无成,或无意于举业,也无碍于进入义学来接受教育,而将所学用于待人处世之上,于是义学所发挥普及教育的作用更为扩大。

——摘编自梁庚尧《宋代的义学》

材料二 清朝十分重视边疆民族地区的教化,制定了积极的民族文教政策。府、州、县学针对科举考试的教学内容很难为知识基础薄弱的少数民族子弟所接受。于是,设立一种新的面向大众的启蒙教育机构成为时代之所需,义学正是由于其自身特点与时代需求相适应而得到大力推广。

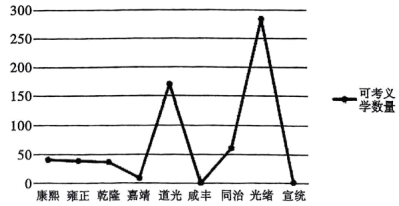

下图为清代贵州义学发展趋势图(单位:所)。

贵州义学发展趋势图

——摘编自许庆如《清代贵州义学的时空分布研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代义学发展的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,简析清代贵州义学的发展趋势及意义。

材料一

| 内容 | 出处 |

| 周道既衰,穆王眊荒,命甫侯度时作刑,以诘四方。墨罚之属千,劓罚之属千,髌罚之属五百,宫罚之属三百,大辟之罚其属二百。五刑之属三千,盖多于平邦中典五百章,所谓刑乱邦用重典者也。(墨、劓、髌、宫、大辟都是残害肢体的肉刑) | 《汉书·刑法志》 |

| 汉文除肉刑,善矣,而以髡笞(kūnchī剃去须发,鞭打身体)代之。 | 《文献通考》 |

| 及隋唐以来,始制五刑,曰笞、杖、徒、流、死。 |

材料二 宋朝刑罚体系基本沿袭唐制,在此基础上又新创折杖法以示宽刑。充军刑在明朝得到了广泛的运用,它是强制犯人到边远地区屯种或充实军伍的刑罚,次于死刑而重于流刑。清朝法律将定型于隋唐并沿用至明的笞刑和杖刑进行了改革,即将笞刑与杖刑的刑具统一改为竹板并减少刑数。刑法的改良,起于清末的改订旧律。其时改笞杖为罚金,以工作代徒流。后来定《新刑律》,才分主刑为死刑(用绞,于狱中行之)无期徒刑、有期徒刑、拘役、罚金五种,从刑为没收、夺公权两种。

——摘编自吕思勉《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学,分析汉初刑罚改革的原因。(2)根据材料并结合所学,概括隋唐至清代刑罚的演变趋势,并加以评价。

材料 《唐六典》载:京兆、河南、太原牧及都督、刺史“宣布德化”,“敦谕五教”,每岁一巡属县,“内有笃学异能闻于乡间者,举而进之,有不孝悌、悖礼乱常、不率法令者,纠而绳之。”《宋史·职官志》载:府、州、军、监诸职总理郡政,“导民以善而纠其奸慝”,“旌别孝悌”,“举行祀典”;县令总治民政,“有孝悌行义闻于乡闾者,具事实上于州,激劝以励风俗。”《宋史》记载了众多县令级官员的教化实践。在有关唐宋地方官推行教化的事例中,地方官主动要求朝廷支持的趋势由唐到宋逐步明显,一方面是寻求政策支持,另一方面是申请朝廷提供教化的物质支持。朝廷整饬民俗的诏令颁布还有一种倾向极为明显,那就是对南方地区的地方官教化的监督开始凸显。唐宋地方官在边州外郡尤其是在南方地区兴学校、典礼乐,使这些地区“教化大行,俗若邹鲁”,“僻在南隅,而习俗好尚,有东州齐鲁遗风”。边州外郡尤其是南方社会正式步入“文明”社会的范畴,从社会文化心理的角度开始被中原文化认同和接纳。

——摘编自王美华《唐宋时期地方官教化职能的规范与社会风俗的移易》

(1)根据材料并结合所学知识,指出唐宋时期教化的发展趋势,并说明其原因。(2)根据材料并结合所学知识,分析唐宋时期推行教化的意义。