| A.棉纺织品成为东西方贸易的主体 | B.地中海成为东西方商路的中心 |

| C.新航路开辟推动东西方贸易发展 | D.意大利的语言发生了深刻变化 |

| A.强调食用土豆会影响健康 | B.说明土豆只适合农民食用 |

| C.肯定食物物种交流的意义 | D.推动欧洲启蒙运动的发展 |

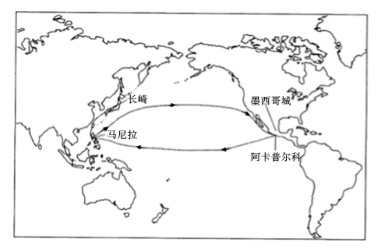

材料一 1565年,西班牙在菲律宾建立殖民统治后,积极招徕中国商人到马尼拉贸易。隆庆元年(1567),明朝政府在福建漳州月港开放海禁,进一步刺激了商人前往菲律宾贸易。中国的丝绸、瓷器等商品在马尼拉由西班牙商船运往墨西哥阿卡普尔科,再转销到墨西哥内地和其他拉美地区。西属美洲的贵族以穿中国丝绸的衣服为荣耀,瓷器甚至成为观赏的艺术珍品。隆庆五年(1571)至明末,经由菲律宾流入中国的美洲白银总计约为4000万两。拉丁美洲的番薯、花生、玉米、马铃薯等农作物品种,沿着这条航线传入福建,乃至全国。马尼拉大帆船贸易持续了两个半世纪,1815年,“麦哲伦”号离开阿卡普尔科返回马尼拉,大帆船贸易最终落下帷幕。

——摘编自廖大珂《漳州月港与大帆船贸易》

材料二 16~18世纪的大西洋贸易是一个复杂的贸易体系。其中三角贸易的地位十分突出。三角贸易是指由欧洲人在欧洲、非洲、美洲间进行的,以贩卖黑奴为中心的贸易活动。1501年,第一批非洲奴隶经由葡萄牙运到了海地。随着甘蔗种植园在西印度群岛迅速发展,奴隶贸易的规模越来越大,大西洋三角贸易的规模也迅速扩大。三角贸易外,还存在着多种直接贸易,如欧非间的直接贸易、欧美间的直接贸易、美非间的直接贸易等。1669~1701年间,英国从北美和西印度群岛进口的烟草价值年均24.9万镑,蔗糖价值年均63万镑。1722~1724年,英国出口到美洲和非洲的工业品总额达67.9万镑。法国与北美殖民地的贸易规模也不断膨胀。1716年时,法国有17.1%的贸易是与殖民地之间展开的。

——摘编自于民《16~18世纪的大西洋贸易与现代早期世界经济的不平衡发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括马尼拉大帆船贸易的特点,并简析其历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出与马尼拉大帆船贸易相比,16~18世纪的大西洋贸易有何不同。

(3)综合以上材料,围绕“16~18世纪的世界”提炼一个主题,并结合史实作简要说明。

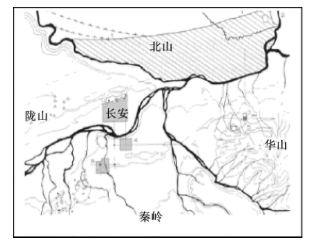

材料一 长安是两汉至隋唐时期建都最多的城市。西汉建立之初,刘邦本欲建都洛阳,娄敬言之日:“夫秦地被山带河,四塞以为固,卒然有急,百万之觴(xi部队)可具也。因秦之故,资甚美膏腴之地,此所谓天府者也。”刘邦遂决定建都于长安。西汉以后,前赵、前秦、后秦、西魏、北周及隋唐均在此定都。

——摘编自何冯恩《两汉至隋唐都城变迁研究》

材料二

| 元朝末年 | 元至正十六年(1356),朱元璋率大军攻克集庆,后改集庆路为应天府,至正二十四年(1364),朱元璋在应天即吴王位,置百官。 |

| 洪武年间 | 洪武元年(1368),朱元璋称帝,改应天为南京,开封为北京,宣告“朕于春秋往来巡守”。洪武十一年(1378),再改北京为开封府,南京为京师,南京正式确立国都地位。但明太祖对定都南京并不满意。晚年时期,他感叹道:“本欲迁都。今朕年老,……又天下新定,不欲劳民。” |

| 永乐年间 | 永乐元年(1403),明成祖下诏改北平为北京。永乐十四年(1416),明成祖召集群臣讨论迁都之事,群臣认为北京“北枕居庸,西峙太行,东连山海,南俯中原,沃壤千里,形胜足以控四夷,制天下,诚帝王万世之都也。”永乐十九年(1421),明朝正式迁都北京,南京成为陪都,明成祖诏告天下:“继承大宝,统驭万方。” |

——据万明《全球视野下的明代北京鼎建》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两汉至隋唐时期多数政权建都于长安的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出明初定都南京的利弊,并分析明朝迁都北京的意义。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对古代都城选址的认识。

材料一 在殷墟出土的甲骨卜辞中,与医学有关的有300多片。成书于战国的《黄帝内经》把人的身体看成一个有机的整体,并提出“人与天地相应”,认为施治就是要达到阴阳关系的协调平衡,“阳病治阴,阴病治阳”。汉代《神农本草经》收载365种药物,其中植物类药252种,提出主药与辅药按“君、臣、佐、使”配伍的原则。《黄帝内经》和《神农本草经》共同构成了我国古代的医学体系。唐代孙思邈著《千金方》,记载了800多个药方,近千种植物药,形成“号脉问诊,按方抓药”的基本治疗方式。宋朝政府专设“校正医书局”,对历代重要医籍进行了搜集、整理、考证和校勘。明代《本草纲目》集我国古代药学之大成,后被翻译成多国文字,广泛传播。我国古代人痘接种以预防天花的技术,对18世纪英国牛痘接种术也产生了重要影响。

——据张岂之《中国历史十五讲》等

材料二 17世纪,布鲁塞尔的维萨里医生通过实体解剖创立人体解剖学。18世纪以来,关于病菌感染、外科手术、细胞病变等方面的研究使西医获得巨大发展,机械化生产的显微镜、听诊器、血压计、电动体腔镜、化学验血剂、手术操作台等不断出现,阿斯匹林、盘尼西林等化合药被大量使用。清朝末年,西医大规模传入中国。民国时期,知识精英们“以科学的名义”对中医进行批判,最终酿成民国政府三次试图废除中医的行动。

——据陈竺《西医与中医的对话》等

(1)根据材料一,概括我国古代医学发展的特点。

(2)根据材料一、二,指出与古代中医相比,近代西医的不同之处,并分简析其成因。

(3)综合上述材料,谈谈你对中西医学发展的认识。

材料一 “今以至精至微之事,求之于至粗至浅之思,岂不殆哉!若盈而益之,虚而损之,通而彻之,塞而壅之,寒而冷之,热而温之,是重加其疾而望其生,吾见其死臭。故医方卜篮,艺能之难精者也。既非神授,何以得其幽微。世有愚者,读方三年,便谓天下无病可治:及治病三年,乃知天下无方可用。故学者必须博极医源,精勤不倦,不得道听途说,而言医道已了,深自误哉。”“凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普教合灵之苦。若有疾厄来求救者,不得问其贵贱贫富,长幼妍媸,怨亲善友,华夷愚智,普同一等,皆如至亲之想。”

——摘编自唐.孙思邀《千金方。绪论》

材料二 中医药作为中华民族原创的医学科学,是中华文明的杰出代表,深刻反映了中华民族的世界观、价值观、生命观、健康观和方法论,兼具科学和人文的双重属……-医药学既是传统的,也是现代的,是在实践中不断丰富发展的医学科学,如何实现传承创新发展,是中医药学面临的时代之间。习近平总书记强调努力实现中医药健康养生文化的创造性转化、创新性发展:强调深入发掘中医药宝库中的精华,充分发挥中医药的独特优势,推进中医药现代化,推动中医药走向世界:强调我们要继承好、发展好、利用好传统医学,用开放包容的心态促进传统医学和现代医学更好融合。

——摘编自程纯、胡刚《坚定传承发展中医药的文化自觉与文化自信》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括孙思邈医学思想的精髓。

(2)根据材料二,概括指出当今社会如何弘扬中医学。

| A.现代科技是抵制宗教迷信的武器 | B.古人的智慧是崇尚道德 |

| C.具备高尚道德是科学研究的前提 | D.反思科技对人类的作用 |

| A.改善了土著居民的生活 | B.促进了殖民地的近代化 |

| C.改变了殖民扩张的手段 | D.保障了西方的殖民活动 |

材料一 随着商品经济的发展,公路已经不能满足大批量运输的需要。煤、铁,矿石、陶瓷器皿等,很难靠车马运行。1761年开凿的第一条内陆运河布里奇沃特运河,从沃斯利到曼彻斯特,由布里奇沃特公爵投资建设,直接目的是把他领地上的煤运送到工业区。它开创了由议会授权,私人开凿人工运河的先例,丰厚利润的“示范效应”刺激起第一次投资高潮,一大批运河法案如雨后春笋般纷纷涌现,船闸和运河隧道出现解决了穿越高地的挑战,而横跨峡谷的任务则交给高架运河渠来完成。1835年伯明翰—曼彻斯特运河的竣工通航,标志着英国运河系统的构建基本结束。运河连通了全国几乎所有的重要河流,对开通全国性市场起了重大作用。但运河由各地独自兴建经营,运河船闸尺寸缺乏统一的国家标准,运河之间缺乏协调,这些因素致使运河和河流运输系统支离破碎,效率低下,制约了一体化的发展后劲,随着铁路运输日渐兴起,大多数运河公司被市场淘汰。

——摘编自钱乘旦《英国通史》等

材料二 王朝初期的治水需要巨大的投资,只能是国家机器提供。在恢复重建阶段后,国家管理作用的一个主要方面,就是委派官员协调水利利益之间的冲突。明清两代由政府拨银维修桂柳古运河上的各种水利设施至少有8次。官员,地方乡绅、平民百姓作为水利共同体,在由国家搭建的大框架下,共同对水利事务进行管理。康熙年间河道总督靳辅采取“黄运分立"”"避黄济运”方针,在明代开凿直河,痂河的基础上,另开中河,这一举措最终完善了大运河体系,奠定了康乾盛世的经济基础。每年运河往来漕运船只,除装载正耗粮米外,还可附带一定数量的免税土产货物。

(1)根据材料并结合所学知识,分别说明中河与布里奇沃特运河通航的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简述明清时期中英运河治理的不同之处。

| A.北方农业生产领先南方 | B.民众饮食结构发生根本变化 |

| C.铁制农具得到普遍使用 | D.经济作物生产存在地区差异 |