材料一 史料一 匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市,市朝一夫。

——《周礼·考工记》

史料二 古代雅典城市集公共建筑、私人居所、神庙、街道等私人空间和公共空间于一体,城市整体布局不苛求对称。其城市布局以卫城和广场以及市场为核心,诸多宗教、市政、民居等建筑环绕。整个城市分为宗教性空间、市政性空间和文体性空间。

——据解光云《述论古典时期雅典城市的公共空间》等整理史料三

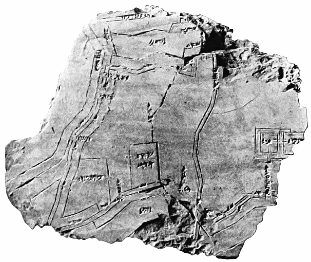

注:上图为发掘于两河流域绘制于公元前1500年的《尼普尔城邑图》楔形文字泥板地图。图的中心为尼普尔城,西南部及西北部有河流、河渠,渠道将城市一分为东西两半,三面有城墙,护城河及河流屏障清晰可见。城中绘有神庙、宫殿、公园,居民区未标注。

材料二 英国作家本·威尔逊所著《大城市的兴衰——人类文明的乌托邦与反乌托邦》通过二十余座城市勾勒人类文明进程。书中每章讨论一个或几个具有时代代表性的城市,以下是该书的部分目录:

第2章伊甸园与罪恶之城

哈拉帕和巴比伦(前2000—前539)

第3章国际大都市

雅典和亚历山大里亚(前507—前30)

第4章巍峨帝都罗马(前30—537)

第5章饕餮之都巴格达(537—1258)

第7章世界之城

里斯本、马六甲、特诺奇蒂特兰、阿姆斯特丹(1492—1666)

第8章社交之都伦敦(1666—1820)

第9章地狱之门?

曼彻斯特和芝加哥(1830—1914)

(注:亚历山大里亚是亚历山大城)

(1)对材料一的三则史料进行分类,指出其史料价值,并做出合理推断。(2)从材料中选取一个或多个城市,自拟论题,并结合世界史知识予以阐述。(要求:主题明确,史实准确,论证充分,表述清晰)。

材料一 史料一 蔗糖在汉代称“石蜜”,中国古代的“西极石蜜”和“西国石蜜”以至世界各国“蔗糖”(sugar,sucrose)一词中都包含“sacca”字根,来自梵文sakara,梵文sakara又有“石”的含义。汉代文献中的“石蜜”“西极石蜜”“西国石蜜”,指由西域入口的“石”糖;其中“西国”“西极”正是梵文sakara的对音,而“石蜜”是梵文sakara的意译。

——摘编自季羡林《糖史》

史料二 甘蔗,远近皆有。交趾(今两广及越南北部一带)所产特醇好,本末无薄厚,其味至均。围数寸,长丈余,颇似竹。斩而食之,既甘。榨取汁如饴饧,名之曰糖,益复珍也。又煎而曝之,既凝,如冰,破如博棋,食之,入口消释,时人谓之“石蜜”者也。

——摘编自【东汉】杨孚《异物志》

史料三 甘蔗有甜味,助消化,稠浓、清凉,具有止痛、增加体力的功能。所以要减轻痛苦,可使用砂糖、糖蜜和其他蔗糖产品,以治疗各种疾病。

——摘编自古印度外科医书《妙闻集》

材料二 公元7世纪,伊斯兰教徒在他们占领区域内引种甘蔗、提炼蔗糖。

公元10世纪,埃及人最先发展出传至后世的蔗糖精炼工艺。

13世纪,欧洲人在东征的过程中,学会了甘蔗种植和蔗糖提炼技术。

在13世纪以后的500年里,糖在欧洲作为药物的用量几乎和其他用途的用量一样多,除了药用之外,还被用作装饰品、香料和防腐剂。

16世纪后,以当时的“海上马车夫”荷兰为中介,甘蔗被移植至整个加勒比海地区。大大小小的岛屿上,都密密麻麻地种植了甘蔗。

17世纪的英国,来自亚洲的茶叶和加勒比海的蔗糖完美邂逅,红茶和糖在英国人的杯子里相遇,引领了此后几百年的社会风尚。

21世纪以来,中国、巴西等国成为世界上生产和消费蔗糖的主要国家。

——摘编自【日】川北稔《一粒砂糖里的世界史》

(1)根据材料一的三则史料分别探究蔗糖生产的历史并阐述其史料价值。(2)根据材料二并结合所学知识,围绕蔗糖生产与传播的历史提炼一个论题,并结合所学知识加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)。

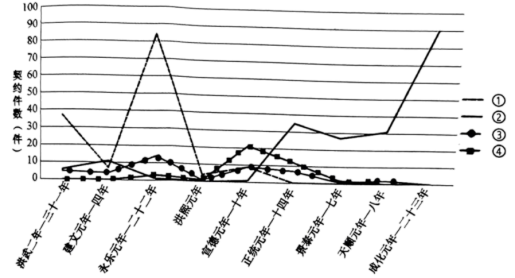

材料一 1369-1487年徽州427件土地买卖契约使用宝钞、谷物、绢布、白银情况

——据万明《明清徽州社会经济资料丛编》等整理

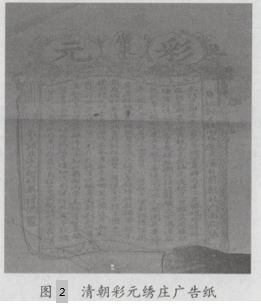

材料二

——福建师范大学历史系《明清福建经济契约文书选辑》

材料三 目前发现的契约文书呈现出数量多、分布广、价值大等特点,是中国历史变迁最生动的载体,它们就像一个个的点,是古人经济交易活动最真实的写照。日本学者寺田浩明认为:只要接触过明清时期民间文书史料集的人都会认为,当时的一般民众的日常生活或日常的社会关系都是依靠这些相互性“契”或“约”来支撑的。

就契约文书的内容与格式而言,呈现出丰富多彩的面貌,又具有极大的相似性,从此出发可以让我们对于中国文化有更为深层的理解。

——摘编自仲伟民等《契约文书对中国历史研究的重要意义》

(1)写出材料一中反映白银使用情况图例的序号,说明判断的理由。

(2)根据材料一、二、提炼明朝土地买卖的相关信息。

(3)结合上述材料与所学,概述契约在经济与社会中的作用。契约文书“呈现出丰富多彩的面貌,又具有极大的相似性”反映出中国文化有何特点?

材料一 从16世纪中叶到18世纪末,中国出现大量农业家庭将自有之相当比例的农产品售出,并依靠市场交易取得日常消费品。跨区域的大额贸易也开始包括了主食作物,与其他单位价格较低的项目,如棉花、谷物、豆类、植物油、林业产品、动物产品与肥料。曾经是帝国稻米主要生产区域的长江下游三角洲,现在忽然因为栽种棉花导致粮食作物短缺,因而开启了其他区域出口导向之商业化稻作的大门。大量来自新世界墨西哥,经由菲律宾藉朝贡贸易输入中国的白银,使晚明时期帝国逐渐转变为银本位制,且“一条鞭法”等税赋改革所形成的财务政策在康熙朝达到高峰,其主要特征是以白银来估算并征收田赋。

——摘编自卜正民、罗威廉《哈佛中国史·大清》

材料二 史料1

史料 2

(1)根据材料一、二及结合所学知识,简述明清时期商业贸易的发展。

(2)根据材料二两则史料,自拟一个研究课题,并说明两则史料对该课题的研究价值。

材料一 重庆市某中学历史班学生进行研究性学习活动——考察中国历史上的外来农作物。他们根据曹雨《中国食辣史》、蓝勇《中国川菜史》等著作收集整理了明清时期中国各地关于辣椒的部分早期记载。

| 名称 | 时间 | 地点 | 记载及出处 |

| 番椒 | 万历十九年(1591) | 浙江 | 《遵生八笺》:“番椒丛生白花,果俨似秃笔头,味辣色红,甚可观。” |

| 辣椒 | 万历四十二年(1614) | 山东 | 《群芳谱》:“番椒,亦名秦椒。白花,子如秃笔头,色红鲜可观,味甚辣。” |

| 辣茄 | 康熙三十三年(1694) | 浙江 | 《杭州府志》:“又有细长色纯丹,可为盆几之玩者,俗名辣茄,不可食。” |

| 海椒 | 康熙六十一年(1722) | 贵州 | 《思州府志》:“海椒,俗名辣火,土苗用以代盐。” |

| 辣椒 | 雍正十一年(1733) | 广西 | 《广西通志》:“每食烂饭,辣椒为盐。” |

| 秦椒 | 乾隆九年(1744) | 陕西 | 《直隶商州志》:“结角似牛角,生青熟红,籽白,味极辣。” |

| 黔椒 | 道光二十四年(1844) | 四川 | 《城口厅志》:“黔椒,其种出自黔省,俗名辣子,一名海椒……可面可食可淹以佐食。” |

材料二 史料记载川人“尚滋味,好辛香”,食茱萸与花椒、姜并列为川人喜好的“三香”。随着辣椒传入,四川当地风土气候成为适宜辣椒生长的沃土,辣椒很快被用于烹饪食材之列,造成了川莱以麻辣为突出味型,兼重各种辛香味型的特色自乾隆年间开始,辣椒就逐渐代替了食茱萸成为主要的调味品,到嘉庆年间,四川地区的许多方志中已有关于辣椒的记载。

辣椒占地不多,不挑气候和土壤,收获期长达半年。光绪《南溪县乡土志》记载,辣椒“二月播子,四月移植”,“粪尤忌展,初耨治,惟以水和溺注之”。辣椒具有温中下气、开胃消食、散寒除湿的作用,辣椒的火热、刺激能够盖掉劣质食材的味道,能够“下饭”。品种各异的辣椒通过干制、腌制、酱制等方式加工后,产生丰富多样的食用方法。清末徐心余《蜀游闻见录》记载,“昔先君在雅安厘次,见辣椒一项,每年运入滇省者,价值数十万”。

——摘编自于帅《人口迁徙、环境适应与技术改良:辣椒在中国西南地区的传播》

(1)从材料一表格信息中能得出辣椒在中国种植传播的哪些推论?说明其理由。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析清代中期以来川渝地区食辣之风兴盛的原因。

城市,是独属于人类社会的组织形态,兼具物理空间、社会形态与精神投射的多重维度。

材料一 南宋时期,《乾道临安志》《淳祐临安志》以及《咸淳临安志》相继问世,后人并称“临安三志”。《乾道临安志》主要记述南宋临安的皇室宫苑、朝廷机构、物产风俗、历代牧守;《淳祐临安志》主要载述南宋临安的城府、山川;《咸淳临安志》征材宏富,体例井然,对疆域、山川、秩官、风土、人物等内容均有记载,是三本志书中篇幅最长的一部。临安三志在中国古代都城志中占有非常重要的地位,通过比较《咸淳临安志》与《长安志》,显然都城志在南宋时期已趋于定型。都城志发展至两宋时期,体例趋于完备,内容也更为丰富,这与当时宋代经济文化的繁荣,修志风气的盛行分不开。

——摘编自黄硕《临安三志研究》

材料二 临安成为都城的原因,首要问题是财赋。绍兴僻处海隅,州城狭小,其所在浙东地区的物产无法满足行都的财赋供应,距离驻扎在江淮一带的宋军也较远,不利于遥控指挥。绍兴二年(1132年)四月初一,回到临安的赵构将由绍兴府治改成的行宫赐还地方,复为府治,表示不再考虑将绍兴作为行都的候选地。其二是区位。临安有运河交通之便,腹地也比绍兴更广。建康的经济地理、政治地理与军事地理等条件都更优于临安,但就防御金兵来说,不如临安安全。他放弃在地理上有镇东南之势的建康,选择地势狭窄、僻在海隅的临安的主要原因,无非是前者太过靠近长江,而后者离金兵更远,且有“重江之险”。

——摘编自包伟民《南宋临安—壮心未与年俱老》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析临安三志的史料价值。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括南宋临安城发展的原因。

材料一

史料一 巴黎卢浮宫博物馆内的“蓝色纪念碑”记载:“公元前3世纪巴比伦的苏美尔人以啤酒祭祀女神的情形。”

史料二 公元前1525年制定的《赫梯法典》第164至165条规定:“若某人去抵押并发生了争吵,或者掰碎了献祭的面包,或者打开了酒坛,他要交出一头羊、10片面包、一个容器的啤酒……”

史料三 只有当领主售卖他的啤酒或葡萄酒两周之后,农奴才能售卖自己的啤酒或葡萄酒。

——摘编自威尔•杜兰特《世界文明史——理性时代》

材料二

①公元前6000年,居住在美索不达米亚地区的苏美尔人,他们用大麦芽酿制成了原始的啤酒,不过那时的啤酒并没有丰富的泡沫。

②公元前2225年,啤酒在古巴比伦人中得到了普及,他们用啤酒来招待客人,还用啤酒制作药物。希腊人也非常热爱喝啤酒,他们从埃及人那里学会了酿制啤酒的方法。

③公元前18世纪,古巴比伦国王汉谟拉比颁布的法典中,已有关于啤酒的详细记载。

④公元前1300年左右,埃及的啤酒作为国家管理下的优秀产业得到了高度发展。公元前196年左右,当地已盛行啤酒酒宴。啤酒的酿造技术是由埃及通过希腊传到西欧的。

⑤公元4世纪时,啤酒传遍了整个北欧。啤酒种类开始变得丰富,其中英国人用蜂蜜和水混合酿制而成的蜂蜜酒比较有名。英国出现的一种黑啤酒也非常有名,与现代的黑啤酒已经很相似。

⑥1516年,巴伐利亚公国大公威廉四世发布《德国啤酒纯酿法》,规定啤酒只可以啤酒花,麦子,酵母和水做原料,同时是最早的食品法律。

⑦19世纪,有了冷冻机,人们开始对啤酒进行低温后熟的处理,这一发明使啤酒冒出了泡沫。

⑧19世纪30年代至40年代,大量涌入的德国移民使纽约的啤酒厂成倍增长。纽约曾成为19世纪美国最大的啤酒花种植基地。

——以上材料均摘编自百度百科

(1)根据材料一的三则史料探究啤酒的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。(2)根据材料一和材料二,结合所学知识,围绕啤酒的历史提炼一个论题,加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰。)

材料 《上海港口卷》扼要记载:“上海港地处长江三角洲东端,位于长江与东海交汇处,居中国东部沿海岸线的中心,具有控江襟海的区位优势。南宋末年,上海港在上海浦旁孕育而成。……清道光二十三年(1843年)……港口迅速发展,自咸丰三年(1853年)超过广州港。”……“2010年上海港外贸吞吐量达到30225万吨,是1978年的19.2倍。”

——摘编自《上海市志·交通运输分志·港口卷(1978—2010)》

根据材料一并结合所学知识,指出《上海港口卷》的史料价值,并对上海港的发展作出相关推断。材料一 有社会史专家研究发现,19世纪中后期,巴黎的地下管网密度、供水和污水排放的总量均持续增长,大部分污水通过市政下水道排入克里希等地的塞纳河畔,对河流环境尤其下游城镇水源地的威胁与日俱增。1890年后,在城市污水总量持续增长的情况下,巴黎排往塞纳河的污水量不增反降。

材料二 1885年前后,年轻的法国画家乔治·秀拉在位于巴黎西郊的塞纳河边上创作了两幅画,其中一幅名为《阿尼埃的浴场》,另一幅名为《大碗岛上的周日午后》。画中的塞纳河水面清澈,人们在河岸上休息度假,呈现出宁静和谐的场景,给人们留下深刻的印象。

材料三 据法国某媒体报道称,20世纪60年代中期起,在中央政府、水务局等多方支持下,巴黎周边8省数百个城镇走到一起,在建造污水处理厂、下水管网的归并和升级改造等事务上展开协作。到1978年,在新近投入运营的3座大型处理厂的支撑下,巴黎地区的日污水处理能力跃升至180万立方米,处理率也再次突破80%。到20世纪80年代,塞纳河全流域水质得到全面改善。

——以上材料均摘编自钟孜《19世纪中叶以来塞纳河水环境的变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪中后期塞纳河遭到大面积污染的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,简评《阿尼埃的浴场》和《大碗岛上的周日午后》的史料价值。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出应如何看待法国相关媒体报道的客观程度?

材料一 史料一 《吉尔伽美什》记载:“啤酒,麦芽酒,香油和葡萄酒:我给我的工人们喝的酒,如一条流淌的河!”

史料二 《汉谟拉比法典》规定:“那些为凡人打开寺庙酒窖的女祭司,要被处以火刑。”

史料三 科学家对高加索地区出土的一个约公元前6000~5800年的土陶罐进行了化学分析,发现其吸收的有机化合物和葡萄酒的有机酸组成惊人的一致。

材料二 公元前3000年前后,葡萄酒先后出现在美索不达米亚、叙利亚和埃及。

公元前2000年前后,葡萄酒先后传入希腊、意大利半岛。

公元前1000年前后,葡萄酒逐步传播到地中海西岸。

公元前2世纪,葡萄酒传入中国。

中世纪的欧洲,葡萄酒的主要消费者是高级教士、贵族及城市富裕阶层。近代以后,消费群体逐步扩大到社会各阶层。

15~16世纪,西班牙人持葡萄酒带到拉丁美洲。

18~19世纪,英国人将葡萄酒带入澳大利亚、新西兰。

19世纪中期,美国葡萄种植业和酿造业快速发展。

20世纪90年代,由法国制定的原产地命名葡萄酒法规在欧盟广泛推行。

21世纪以来,中国、法国、美国、澳大利亚等国成为世界上生产和消费葡萄酒的主要国家。

——以上材料改编自【法】迪迪埃·努里松《杯酒人生:葡萄酒的历史》等

根据材料一的三则史料探究葡萄酒的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。