材料 白菜原产中国。新石器时代西安半坡遗址中出土的一个陶罐里有白菜籽,距今有6000多年的历史,比除稻谷外其他原产中国的粮食作物要古远。白菜古时称“菘”,春秋战国已大量栽培,南北朝时已是中国南方最常食用的蔬菜之一,唐代出现了白菘、紫菘和牛肚菘等不同的品种……不分地域,不分民族,在日子已经很滋润了的今天,白菜依然是中国民众餐桌上无可替代的主菜之一。白菜在明朝时由中国传到朝鲜王朝,之后成了朝鲜泡菜的主要原料。日本初见大白菜是在1875年明治8年的东京博览会清政府的展台上,明治政府花钱买回了3株展品,在爱知试种2棵,东京试种1棵,但全都结不了菜球以失败告终。20世纪初,日俄战争期间,有些日本士兵在中国东北尝到这种菜觉得味道不错,于是把它的种子带到了日本,最终在仙台培育出白菜,并广泛种植。目前在日本市场上出售的食品工厂生产的饺子,基本都是猪肉白菜馅的。

——摘编自彭世奖:《中国作物栽培简史》

(1)根据材料并结合所学知识,说明白菜在朝鲜、日本广泛种植的原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析物种交流的意义。

材料一 1550年,西班牙人在南美洲发现了马铃薯。1600年以后,欧洲人口迅速增加,前所未有的粮食危机随之出现。人们开始想到用马铃薯解决危机,贫穷的爱尔兰成为欧洲最早以马铃薯为主食的地区。马铃薯种植管理简便,没有犁的人家用一把铲子就能栽种。而且马铃薯的产量高,易于储存,食用的时候也不需要研磨加工,它也因此成为军队最理想的粮食。随着法国大革命而爆发的持续20多年的大规模战争,马铃薯的食用范围扩展到欧洲其他地区。1831~1832年,俄罗斯遭遇饥荒,政府大力推广栽种马铃薯,这种作物逐渐“征服”全欧洲。

材料二 出于各种原因,欧洲人一度认为马铃薯是奴隶的主食,因此,欧洲社会上层对其接受度不高,而马铃薯的众多优点使得它非常适合穷人食用。事实上,18世纪认为马铃薯大有前途的人,正是那些希望马铃薯越来越便宜,能让大量穷人填饱肚子的人,这些人以此为理想,其中就包括英格兰新兴工厂的老板。这些老板为了抢占市场,竭力生产更便宜的产品。工业化初期的艰苦年代,面包占到英格兰工人日常开销的一大部分,因此他们不得不多吃一些马铃薯,以避免陷入买了面包就没钱再买肉类的困境,而且马铃薯正好可以替代这些谷物类食物的营养。

——以上材料均摘编自【美】彭慕兰等《贸易打造的世界》

(1)根据材料一,概括马铃薯得以在欧洲普及的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出工业化时代马铃薯在欧洲普及的特点及影响。

材料一 辣椒大约在明代万历年间传入中国,时称“番椒”。明代的外来物种还有番豆、番茄、番薯等。高濂的《遵生八笺》(1591年,杭州)中有:“番椒丛生,白花,子俨似秃笔头,味辣,色红,甚可观。”虽有番椒的形态记录,但高濂却忽略了它的食物属性。辣椒最早作为食物的记载出自贵州的地方志,康熙六十年(1721年)的《思州府志》中写道:“海椒,俗名辣火,土苗(当地主要少数民族)用以代盐.”在盐业官营的时代,贵州一个盐井都没有,甚至有谚语说“一石米换一斤盐”。

——摘编自曹雨《中国食辣史》等

材料二 当代中国在饮食口味上形成了三大层次的辛辣区;生活在辛辣区的人们将辣椒文化作为本地域文化的重要组成部分,在地域内部,辣椒得到高度认同。国画大师齐白石受辣椒文化的熏陶而产生了浓厚的辣椒情结,他一改传统国画以梅、兰、竹、菊为对象的创作习惯,针对辣椒进行了一系列的绘画创作,表达了对劳动者的敬意和对辣椒的赞颂。近年来,随着祖国大江南北的饮食交流越来越深入,不少人因为生理或心理的原因,转而以辣椒作为食疗产品进行身体调节。一些长期频繁食用辣椒的人也会适量地调节饮食习惯,改换清淡口味,调节生理机能,以达到养生的目的。辣椒传入中国虽只有四百年的历史,但是辣椒文化已经完全融入中华饮食文化的主流,促进了地域之间的文化交流。

——摘编自张艺凡、朱宏斌《珠椒传入中国的地域文化影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括辣椒传入中国的特点,并简析其传播的时代背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析辣椒的食用对近现代中国文化的影响。

材料一 中英茶叶贸易始于17世纪,但当时从荷兰或印尼购入是主流渠道。18世纪,中英茶叶直接贸易迅速发展。添加了奴隶生产的糖的英式饮茶,廉价又方便,使千百万穷苦人在从事沉重且单调乏味的工厂工作中能保持较为充沛的精力。到19世纪中后期,茶叶以及面包构成英国劳动者阶层日常饮食的核心部分。英国大量进口茶叶,但是并没有合适的商品销售到中国,东印度公司往往需要运输大量的白银来华,为了解决这一问题,英国几经探索,在印度发展了影响深远的鸦片生产。

——摘编自刘章才《茶向西方的传播简述》

材料二 19世纪后期中国、印度和锡兰茶叶在英国所占份额的变化

| 年份 | 中国 | 印度 | 锡兰 | 合计 |

| 1866 | 96% | 4% | 0% | 100% |

| 1885 | 61% | 37% | 2% | 100% |

| 1886 | 57% | 40% | 3% | 100% |

| 1887 | 47% | 47% | 6% | 100% |

| 1903 | 10% | 60% | 30% | 100% |

为了摆脱片面依赖中国茶的局面,英国经过不懈努力,终于在印度阿萨姆等地区建起了茶树种植园。自1850年代以后,各种用于茶叶加工的机器相继发明并投入使用,印度、锡兰对采摘后的茶叶加工逐步实现了机械化,成本和价格降低,茶叶质量也大大提高,“在湖北山边有着两三亩地的小农,是不能希望和它们竞争的”。……“各国之例,出口货物,本国向不收税,则成本较轻,以较中国,则价为贱”,但中国政府的茶税率80年代后期高达25%。

——以上材料摘编自仲伟民《茶叶与鸦片——19世纪经济全球化中的中国》

完成下列要求

(1)据材料一并结合所学知识指出中英茶叶贸易迅速发展的历史背景,并分析这一发展对英国的影响。

(2)据材料二指出19世纪中后期中英茶叶贸易发生的变化及其主要原因。

材料一 16世纪后半叶,借助跨越太平洋的白银贸易,玉米进入了中国。玉米、马铃薯等作物对种植环境的要求宽松,这之后,中国的农民们便能够对山上贫瘠的荒地进行耕作了。玉米由西部和南部广袤的田间,开始进入全国各地。以前,从未有过一种农作物能在中国比较温暖潮湿的山区获得高产,玉米的引种使南部和西南部人口得以增加,这成为那里反叛的起因。幸运的是,中国免除了完全依赖玉米引起的蜀黍红斑和其他的营养不良症状,不仅仅是大豆和蔬菜在继续提供维生素,与玉米一起传播开来的新大陆的其他农作物也改善了乡村的营养状况。

——摘编自[美]查尔斯·曼恩《1493:物种大交换丈量的世界史》

材料二 四川川中地区自清乾隆以后,人口增长很快,除了一部分为自然增长外,相当一部分是来自湖广等地的移民。这些移民入川后,在水田已经耕垦殆尽、以垦山为业的情况下,选择玉米为主要粮食作物。大约嘉庆以后,玉米已在山区占据绝对优势,“山居广植以养生”,“山民以作正粮”,“山地种之多茂,贫民赖以资主”。

——摘编自苏生文《玉米在中国》

(1)根据材料一,概括玉米在中国传播的特点。

(2)根据材料二,指出玉米在川中山区占据绝对优势的表现。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析玉米在中国传播产生的影响。

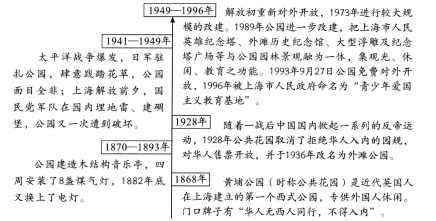

材料一 上海黄浦公园的变迁

——整编自徐欣《殖民与抗争:上海公共花园研究》

材料二 上海人民广场的前身为上海跑马厅,是当时上层社会举行赛马等活动的场所。上海解放后,跑马厅被改建为人民公园,1952年对外开放,成为群众集会游行的政治性广场。1982年《上海市城市总体规划纲要》指出要按照现代化、园林化要求改建人民广场,并在周围新建一批行政、经济、文化设施,使之成为全市公共活动中心和人民游憩的场所。20世纪90年代以后,市政大厦、上海博物馆、上海大剧院、上海城市规划展示厅等一批建筑相继建成,人民广场由政治性广场转变为集政治、文化、商业、娱乐多功能的市政文化广场。

——摘编自张晓春《市政、娱乐与文化:上海人民广场地区城市空间变迁研究》

(1)根据材料一,指出影响近代上海黄浦公园变迁的历史因素。

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析建国后上海公共空间建设对社会生活的影响。

材料一清代俄国社会形成了普遍的饮茶之风,在许多俄国人看来茶叶的价值已经远超货币,随着欧洲与俄国对茶叶需求量扩大,形成了一条起于福建,穿过蒙古草原延伸至圣彼得堡以及欧洲各国的万里茶道。万里茶道涵盖了茶叶的栽培、采集、加工、运输等各个环节,其中晋商是贸易中的主力,在清政府的支持下,取得了在蒙古地区的垄断地位。以1689年中俄《尼布楚条约》为标志,中俄以国家名义承认边境贸易合法化,这也是万里茶道由官方开始经营的标志。

——摘编自倪玉平《万里茶道:清代中俄茶叶贸易与北方草原丝绸之路研究》

材料二茶叶在欧洲发展过程中与各国传统风俗和饮食习惯融合,形成各国独具特色的茶文化。17世纪,荷兰上层社会风行品茶,富裕人家设有独立的茶室,妇女举行茶会招待亲友,为女性提供了饮茶和交流的空间,一定程度上促进西方男女平等。英国根据本国文化进行创新,为促进国内糖的消费,鼓励人们饮茶时加入糖,同时饮茶有益身体健康在英国也形成了共识。欧洲人创造了许多和茶相关的优秀文学和艺术作品,另一方面欧洲茶馆的活动丰富多彩,引人入胜。

——摘编自车兵、蓝江湖《丝绸之路上中国茶文化的传播》

(1)根据材料一,概括清代中俄茶叶贸易发展的有利条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国茶传播的世界影响。

材料 蔗糖这一来自旧大陆的食物,它是在美洲被广泛种植,然后又回流到欧洲,带来了饮食和社会关系上的革命。1492年之后,甘蔗种植园逐步遍及整个美洲,尤其是在加勒比海地区。蔗糖产量的增加,导致欧洲糖价不断下降。之前只有贵族才吃得起的价格昂贵的调味品,到1800年左右已经成为普通人的日常必需品。

传统的用香料、盐或糖腌制食物的方式,固然有其优点,但却使食物丧失了新鲜的味道。中世纪的欧洲人为了吃到新鲜的肉,只能在入冬后宰杀家畜,也属无奈之举。1835年、1874年,美国人雅各布·珀金斯和德国人卡尔·冯·林德在大西洋两岸先后发明了制冷机和冷冻机,自此,食物特别是肉类更易于储存。1882年2月,一艘满载5000头冷冻羊的汽船从新西兰起航,经过98天的长途航行,顺利抵达伦敦。人们发现,船上冷冻羊肉的味道与现宰活羊的味道并无二致。

——摘编自张旭鹏《舌尖上的世界——近代以来食物从区域到全球的传播》

(1)根据材料并结合所学知识,指出近代以来食物传播与储藏的趋势,并分析其原因。

(2)综合上述材料,你如何认识近代以来餐桌上的食物所具有的史学价值(提供史学研究的方向)。

材料 经过1832年、1867年、1885年的议会改革,工业集团在议会中获得了更为强势的地位,他们在议会中大力鼓吹自由贸易,政府也在顺应这一趋势的发展。1873—1894年,英国小麦种植面积从147万公顷下降到57.5万公顷。19世纪70年代后期,英国进口的小麦占国内消费量的50%以上,而在19世纪80年代中期则进一步上升到64%,到了1910年,这一比例已上升到79.66%。一战中英国采取措施鼓励本国农业发展,并取得一定效果,但一战后,随着对外交通的恢复和20世纪20年代农业长期危机的出现,英国政府改进农业的努力化为泡影。二战及战后初期,英国粮食短缺甚至引起粮荒。时至今日,振兴英国农业仍然是历届英国政府面临的棘手问题之一。

——摘编自任艳、常伟《工业化进程中英国农业的兴衰及其启示》

(1)根据材料并结合所学知识,分析英国粮食问题的出现与英国发展道路的内在联系。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对国家层面解决粮食问题的认识。

材料一 15-17世纪的大航海时代的世界是早期经济全球化时代的世界。西欧和日本商人用白银购买中国的生丝与丝织品、瓷器、茶叶、蔗糖,西欧商人把东南亚香料等产品输往中国,这成为当时东亚乃至世界主要国际贸易模式。由于中国“银荒”,福建海商携中国商品蜂拥至马尼拉,交换墨西哥白银。基督教以澳门等地为据点,形成网状基督教文化圈,引入西方商贸习惯、通用语言、技术知识等。对于明朝来说,葡萄牙、西班牙、荷兰等西方强权威胁着中国的国家安全,开始动摇中华朝贡体系为基础的东亚国际秩序。晚明(16世纪下半叶至17世纪中叶)中国所遇到的危机并非偶然,而是世界史“17世纪总危机”的一部分。

——摘编自李伯重《火枪与账簿:早期经济全球化时代的中国与东亚世界》

材料二 葡萄牙人获得澳门贸易许可后,澳门的转口贸易把中国卷入全球贸易网络之中,使中国经济首次面对全球经济的新格局,晚明历史大变局的帷幕慢慢揭开。西班牙人的东来,大大拓展了历史大变局的深度与广度。稍后来到远东的荷兰人,建立了统一的“联合东印度公司”。西欧列强及其殖民地无法用香料等初级产品与中国工艺精良的高级商品在贸易上达成平衡,必须支付巨额白银货币,西方学者将其概括为“丝—银”对流。巨额白银资本的流入,刺激了太湖流域及东南沿海地区经济的蓬勃发展,市场机制日益完备。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

(1)根据上述材料,概括指出导致“晚明历史大变局”出现的重要原因并概括这一变局的突出表现。

(2)综合上述材料并结合所学知识,针对“晚明历史大变局”这一历史现象简单谈谈你的认识。