材料一 《诗经》中记载了农民对“乐土”“乐国”“乐郊”的向往。孟子认为君王的“仁政”“必自经界始”。东汉何休认为,实行土地均分的“井田制”,能使社会进入“太平世界”。三国时期阮籍构想了一个无君无臣的“太初社会”。陶潜则描绘出一个“桃花源”式的理想社会。黄宗羲也提出恢复“井田”的政治主张。唐代黄巢起义、宋代王小波等起义、明末李自成起义,都是打着“均贫富,等贵贱”“均田免粮”等口号。

材料二 孙中山认为实现“耕者有其田,才算是彻底的革命”。1947年《中国土地法大纲》明确指出“实行耕者有其田的土地制度”。1950年颁布的土地改革法明确新中国土地改革的基本路线是均等实现农民土地产权,建立农民个体土地私有制。作为土地改革的成果,农民土地私有权在1954年宪法中得以确认。党和政府认识到只有在社会主义的发展中才能最后解决农民的穷困问题,从一开始以互助组为模式的合作化尝试,到转向以合作社为主体的合作化铺开,最终建立了公有制的农民土地权属和使用制度。1983年中央一号文件申明,无论是土地集体利用还是交由农户家庭分散经营,都只是土地使用权的具体使用方式,土地等生产资料的公有制性质没变。

——以上均摘编自张佑等《实现农民土地产权:新中国成立以来农地制度改革的中心问题》

(1)根据材料一,概括中国古人对农民及土地的认知。(2)根据材料二并结合所学知识,说明近现代中国农民土地产权的实现进程,并分析其启示。

材料一 铁器时代不是一个简单的转变时代。很多地方都有关于铁,包括陨铁的使用的记载。在和平时期,它被用来制造各种各样的工具,特别是犁和马具;在战时无疑其地位更是重要,但并不仅止于造车。在中国青铜时代的工匠们基本上是为朝廷工作的;在铁器时代我们发现了独立干活的工匠。……随着铁的生产日益扩大,罗马和希腊制造出用于贸易的船只,用于农业的犁,各种用途的工具和机器。这样的结果是扩大了国内市场,形成了早期的消费社会。

——摘编自[英]杰克·古迪《金属、文化与资本主义——论现代世界的起源》

材料二 1870年,英国国会通过《初等教育法》。在国会讨论该法时,提案人福斯特说:“我们决不能再拖延下去……如果没有初等教育,为工匠提供的技术教育就缺少基础,没有受过教育的工人——即使他们身强力壮,精力充沛,他们也将在世界的竞争中落伍。同样……给人民以政治权力,我们就不能再拖延他们应受的教育。有许多问题需要回答,需要解决,而这些无知的选民是无力回答、无力解决的,迅速发展教育关系到我们民族的强盛。”

——摘编自王紫妍《英国1870年<初等教育法>研究》

材料三 20世纪90年代以来,曼彻斯特城开始复兴。政府大力发展服务业,该市成为英国西北地区商务、金融、保险和运输的中心。同时,政府制定“曼彻斯特科技城市计划”,大力发展信息通讯、生物工程、新能源等产业,促进了知识型、创意型、休闲型产业的兴起与发展,逐渐成为英国乃至欧洲重要的以文化、创意、旅游为特色的“创意产业之都”。

——饶韵华《曼彻斯特发展小史》

(1)结合所学,指出率先掌握冶铁技术的族群,并据材料一概括在这一“转变时代”铁器出现的意义。(2)根据材料二,结合所学,分析英国初等教育立法在1870年“决不能再拖延下去”的理由。此后,为避免“在世界的竞争中落伍”,欧美国家采取了哪些措施造就有竞争力的产业工人?

(3)根据材料三,指出20世纪90年代以来曼彻斯特城复兴背后所折射的资本主义国家的新变化。根据材料一二三,简要概括推动社会发展和转型的重要要素。

材料一 几千年来,政治家们都把粮食安全置于民生政治之首。翻开史书,“国以农 为本”、“民以食为天”,“仓廪实,知礼节”的议论比比皆是,鼓励垦殖,扩大生产,劝勉农 桑,不违农时,是千年不替的国策。中国古代粮食积贮制度始终是同时代世界上最先进、 最庞大的,例如唐代拥有包括正仓、转运仓、常平仓和义仓在内的一套完善贮运体系。早 在2000多年前,魏国相李悝首创“平杂法”,以国家力量介入粮食流通,调控市场价格,平衡生产者和消费者之间的利益。

——摘编自王利华《从历史经验教训看中国粮食安全》

材料二 新中国成立70年来,在中国共产党领导下,从建国初期的土地改革、农业合 作化运动到改革开放后的家庭联产承包责任制的确立以及延续至今的粮食流通体制的深 度改革,中国在农业基础十分薄弱、人民生活极端贫困的基础上,依靠自己的力量实现了 粮食基本自给,不仅成功解决了近14亿人口的吃饭问题,而且居民生活质量和营养水平显著提升,粮食安全取得了举世瞩目的巨大成就。

——摘编自《中国的粮食安全》

(1)根据材料一,概括中国古代社会的粮食安全策略。(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国在粮食安全方面取得的成就并简析原因。

费孝通在《乡土中国》中提出,“从基层上去看,中国社会是乡土性的”。

材料一:家谱中的“五服图”

| 注:“五服”制度是中国礼治中为死去的亲属服丧的制度。它规定,血缘关系亲疏不同的亲属间,服丧的服制不同,据此把亲属分为五等。后来,五服也指代五辈人,从高祖开始,高祖、曾祖、祖父、父、自己,五服之内为亲戚,出了五服则没有了亲缘关系。 |

材料二:“徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氛氲。机杼声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。”

——唐·白居易《朱陈村》

(2)诗中的描述反映了( )(双选,填涂字母)| A.男耕女织的自然经济 | B.工商皆本的观念 |

| C.商品经济的活动频繁 | D.安土重迁的思想 |

材料三:明朝王守仁任南赣巡抚时推行十家牌法,还依据圣训亲自制定了《南赣乡约》:“自今凡尔同约之民,皆宜孝尔父母,敬尔兄长,教训尔子孙,和顺尔乡里,死丧相助,患难相恤,……讲信修睦,务为良善之民,共成仁厚之俗。”这一措施成效显著,为很多地方的乡约组织沿用。

——摘编自黄熹《乡约的命运及其启示》

材料四:1930年前后,部分知识分子主张用改良主义方法解决中国农村问题,发起乡村建设运动,其中梁漱溟的影响较大。他主张将“中国固有精神和西洋文化的长处二者为具体事实的沟通调和”。……把社会的政治法律问题放在道德教育的范围之内,同时吸收西方团体组织的方式,形成社会新组织。到了1937年,梁漱溟领导的乡村建设运动最终失败了。

——摘编自梁漱溟《乡村建设理论》

(3)结合所学,分析材料三与材料四为何会产生不同的结果。材料五:第一条 为了保障农村村民实行自治,由村民依法办理自己的事情,发展农村基层民主,维护村民的合法权益,促进社会主义新农村建设。

第二条 村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织,实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。

村民委员会办理本村的公共事务和公益事业,调解民间纠纷,协助维护社会治安,向人民政府反映村民的意见、要求和提出建议。

村民委员会向村民会议、村民代表会议负责并报告工作。

——中华人民共和国村民委员会组织法(1998年第九届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,根据2018年第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订)

(4)根据以上材料及所学,如何看待中国的乡土社会?材料一 下表是中国古代有关质量管理的内容。

| 史料记载 | 出处 |

| 先秦时期出现“物勒工名”制度,即在制作的物品上要镌刻工匠的姓名,以便日后发现问题时追究责任。 | 《礼记·月令》 |

| “衡石不正,十六两以上”“甬(桶)不正,二升以上”“斗不正,半升以上”“斤不正,三朱(铢)以上”,均要罚款,“为器同物者,其小大、短长、广亦必等”。 | 《秦律》云梦睡虎地秦简 |

| “诸校斛斗秤度不平,杖七十……有行溢、短狭而卖者,各杖六十”,官吏如果是违法知情者,则与违法者同罪;不知情者,罪轻二等。 | 《唐律疏议》 |

| “民敢违诏复织,募告者,三分赏其一”,军器监派人到各地都作院指导、监督各项标准的执行,并将执行标准和产品质量作为都作院官员考核的依据。 | 《宋刑统》 |

| 凡造器用之物不牢固、(不)真实,及绢布之属纰薄、短狭而卖者,各笞五十,其物入官。 | 《明律》 |

| 本店……须凡事究心,益求其善,以为子孙世守之业。倘有不肖……劣者则为下流苟且之事,丧心败德,永无昌炽之期。 | 清代徽陈士策 |

——摘编自李良平《古代标准化与质量管理措施的启示》

材料二 秦汉时期,无论是对官营手工业还是民间产品生产,其“度”“量”“衡”等计量规范,以及法式、形制等质量标准都由官方直接控制。唐宋时期,政府除了对京畿地区和宫廷奢侈品、兵器等特殊产品采取较为严格的事前质量规范外,对商品流通和市场交易环节的“行滥”现象,则更多采用“诸色人”等社会主体主动“募告”以进行事后惩戒的方式进行监管。明清时期……政府对官营手工业产品的质量监管从生产流程的直接控制转向对采购环节的事中、事后管理……政府对商品流通环节和市场交易环节的质量监管更大程度地依赖牙侩、行会、公所等社会第三方机构和个人进行,契约习俗取代法令条格成为商品质量监管的主流规范。

——摘编自程虹、陈昕洲《我国古代政府质量管理体制发展历程研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国古代质量管理的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出我国古代政府质量管理体制的变化,并分析变化的原因。

材料一 中国传统农业在原始社会时期便已产生,并延续至今。它诞生的根本原因在于人与自然的选择,即自然环境影响较大,农产品商品率始终保持在较低水平。农业经营往往以一家一户为单位,集中式的大规模农业生产较为少见。传统农业知识与技术的延续往往依靠的是代际传承,这造成传统农业知识体系更新缓慢,相关知识与技术强调归纳与总结。

——摘编自韩贤克《中国传统农业与农业文明的发展探索》

(1)根据材料一,概括中国传统农业的特点。结合所学,列举元明时期农业“相关知识与技术强调归纳与总结”的代表性著作。材料二 1946年5月,随着国民党破坏和平的企图日益明显,中共中央讨论通过《中共中央关于土地问题的指示》(史称“五四指示”)。这一指示改变了抗战以来我党推行的“减租减息”政策,强调用和平的手段解决农民的土地问题。然而,随着形势的不断变化,“五四指示”的局限性、不彻底性的缺陷显露出来,主要原因是没有无条件废除封建地主的土地所有权,提出的方式均为“有偿”,没有放手发动群众。土地改革运动在各个解放区进行也是不平衡的,有些地方的土地分配不合理。针对这一情况,1947年夏,中共中央工作委员会召开全国土地会议,彻底解决了这一问题。

——摘编自周锦涛《刘少奇与解放战争期间的土地问题》

(2)根据材料二并结合所学,简析全国土地会议召开的历史背景,指出这次会议“彻底解决了这一问题”通过的文件及其影响。材料三 新中国成立70年来,中国共产党适时调整和完善土地政策,大致可分为四个阶段:从初期的“农民个体所有,家庭自主经营”到农业合作化时期的“劳动群众集体所有,集体统一经营”,从改革开放初期的“两权分离”到新时代的“三权分置”。这些变革适应了农村生产力发展的要求,维护了广大农民的利益,符合现代农业的发展方向,确保了农村社会的稳定。

——摘编自刘雅静《新中国成立以来农村土地政策的演进及基本经验》

(3)根据材料三并结合所学,概括现代农业的发展方向。综合材料二、三并结合所学,概述中国共产党土地政策调整的经验。材料一 故家五亩宅,百亩田,务其业而勿夺其时,所以富之也。

量地而立国,计利而蓄民,度人力而授事……利足以生民。

足国之道,节用裕民,而善臧其余。

望时而待之,孰与应时而使之!

——摘编整理自《荀子》

材料二 《国语》记载:“夫民之大事在农,上帝之粢(音zi,古代供祭祀的谷物)盛于是乎出,民之蕃庶(人口)于是乎生,事之供给于是乎在,和协辑睦于是乎兴,财用蕃殖(财物增长)于是乎始,敦庬纯固(强大国力,庬,音mang)于是乎成”。农家学派强调抓住农业生产的一些基本要素,即人力、气候、土壤和地形。为此他们经常劝告统治者:“得时之稼兴,失时之稼约”。“得时之稼,其臭(音xiu)香,其味甘,其气章,百日食之,耳目聪明,心意睿智,四位变强,凶气不入,身无苛殃”。

——摘编自唐任伍、孟娜《先秦农家学派的民生观》

(1)根据材料一,概括荀子的重农思想。

(2)根据材料二并结合所学知识,从农业地位和民生角度分析先秦时期重视农业的理由。

材料 千多年的中华文明史,既是按照内在逻辑自主生长的具有突出连续性的历史,又是不断适应新变化、解决新问题的具有突出创新性的历史。伴随着连续性而来的文化积淀为文明创新提供了厚重积累,创新产生的新知识、新思想和新技术为文明连续提供了不竭动力。连续性和创新性互动,静水深流和波澜壮阔交织,共同塑造了中华文明守正创新的精神气质。

——摘编自王博《论中华文明的创新性》

阅读材料,结合中国古代史的知识,围绕“中华文明的创新性”写一篇历史短文。(要求:主题明确,史论结合,论据充分,表达清晰)

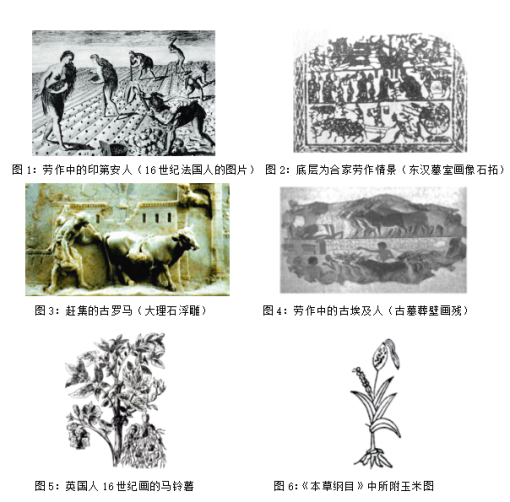

以下为某学习小组搜集的部分图片及文献资料。

材料一

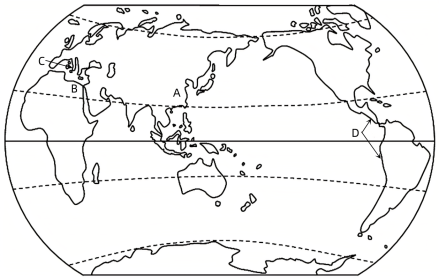

(1)图1至图4反映的劳作场景与下图字母所示地区相对应的是(填字母)

(2)图5、图6物种原产地与上图字母所示地区相对应是(单选)

(3)从材料一中6幅图片内容看,该学习小组研究主题最有可能是( )(单选)

| A.生产工具与劳作方式 | B.日常生活与商业贸易 |

| C.食物生产与物种交流 | D.居住环境与交通变迁 |

(4)图2画像石为1950年江苏睢宁出土。有学者认为最上层是仙人骑鹿,中层为人物会面,下层为合家劳作。该画像石内容透露出东汉社会哪些重要历史信息?

材料二17世纪上半叶,英国入侵爱尔兰,捣毁庄稼,致使大多数农作物歉收乃至颗粒无收,唯有生长在地下的马铃薯安然无恙,帮助爱尔兰人度过了荒年。爱尔兰成了以马铃薯为主食的国家。

——摘编自《经济与社会生活》

邑境山多田少,居民倍增,稻谷不足以给,则于山上种包谷(玉米)、洋芋……之类。深林剪伐殆尽,巨阜危峰,一望皆包谷也。

——(清)袁景晖《建始县志》

(5)根据材料二,概述马铃薯、玉米传入后对当地社会产生的影响。

材料一 在中国几千年的历史发展中,无论是儒家、墨家,还是道家等古代思想流派,在社会生产生活中都主张“崇俭抑奢”,从而使“崇俭节用”思想始终成为中国传统消费思想的主流,在某种意义上甚至可以说,中国消费思想发展史就是一部崇俭抑奢文化史。特别是在古代,崇俭抑奢作为中国传统消费思想的核心理念,贯穿于帝王的圣旨御撰、官员的公文案牍,学者的讲章论著,平民百姓的家规家训等大部分文献典籍之中,清人朱柏庐著名的《治家格言》共600字,谈论节径的就达120字之多。“在中国消费思想史中,讲得最多、最久、最深刻的问道是奢俭问题,奢俭论,是中国消费思想的核心。”

——摘编自赵迎芳《中国优秀传统消费思想及其现代转换》

材料二 明代中后期,由于商品经济的发达,出现了一个显著的消费群体——商人。他们因为没有功名利禄的牵绊,在消费中体现出强大财力,引起社会瞩目。例如,“扬俗尚侈,蠹之自商始”商贾并凑,粮食馔,鲜衣服,丽车栋,婚丧嫁娶下至燕集务以华缛相高。”由于显赫的政治经济地位,官僚更易于成为奢侈的榜样,连被誉为中兴之臣张居正亦未能免俗,“牙盘上食,水陆过百品,居正犹以为无下箸处。”在奢侈风气影响下,普通百姓也以异乎寻常的热情积极投入到消费热潮中,在杭州,“本地上以商贾为业,人无担石之储,然不以储蓄为意,中舆夫仆隶奔劳终日,夜归归市肴酒,夫妇因醉而已,明日又为明日计”。

——摘编自欧磊《明代中后期奢侈风气差异特征论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代社会传统的消费观念,并简析其形成的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明代中后期消费观念的变化,并予以简要评价。