材料一:明代成都的蜀锦生产虽名传天下,但仅存于蜀王府而“闾阎不存”。而且蜀锦“不可以衣服,仅充茵褥之用,只王宫可,非民间所宜也”,因而产量肯定不多。保宁虽“有丝绫文锦之饶”“其丝绸绫绢既用以自衣被,其余且以货诸他郡,利云厚矣”,但输出量实际并不很大。因而四川民间衣服所用丝织品尚多取之于江南,位于川西金沙江林区的建昌卫,因有大量木材输往江南,故“虽僻远万里,然苏杭种种文绮,吴中贵介未披而彼处先得”。因而明代商人携数千金购苏杭绫罗绸缎运销四川之事颇见于小说。

——摘编自李伯重《明清江南生丝与丝织品的国内外市场及其变化》

材料二:公元6世纪之前,西方人还没有学会养蚕缫丝的技术,只能将从中国运来的生丝进行二次加工。丝绸一直是欧洲贵族、教廷追逐的奢侈品,价格高居不下,因此丝织业是有巨额利润的行业。12世纪中叶,意大利开始自己生产丝绸,并长期占据欧洲丝绸生产的霸主地位。到17世纪晚期,法国逐渐取代了意大利的地位,而路易十四是整个法国丝织业产业发展史上最重要的推动者之一。他在位期间,对皇家工坊中丝绸、花边和花毡生产的补助费用达550万里弗尔。政府还鼓励人才引进,特别是意大利的大量技术、设计人才,无论是为金钱,或是实现设计理念和人生目标,纷纷来到法国。1789~1871年,法国丝织业市场萎缩、人才消亡流失、生产设备被破坏,行业遭受巨大破坏。至20世纪第一次世界大战的爆发,彻底将法国丝织业推向了末路。

——摘编自鲁佳亮《17—19世纪法国丝织提花技术及对中国的影响研究》

材料三:2019年1月11日,由中国国家博物馆和法国HEART&crafts公司共同主办的“新考工记——中法手工之美”展览在中国国家博物馆开幕。在中法两国政府的支持推动下,HEART&crafts公司将15位法国手工艺大师的160余件精彩作品带到中国,与11位中国不同领域的手工艺大师、非遗传承人的代表性作品同台亮相。双方策展人介绍,展览以中法传统手工艺的当代创新为主线,让观众置身神奇的艺术空间,真切感受从陶瓷到金属、从漆器到玳瑁、从皮影到褶榈、从传拓到印刷、从刺绣到榫卯的历史脚步。

——摘编自中国国家博物馆官网《聆听大国工匠的“对话”——中法手工之美展在中国国家博物馆启幕》

(1)根据材料一,概括四川民间所用丝织品取之于江南的原因。(2)根据材料二,分析推动法国丝绸业发展的主要因素,并结合所学知识分析法国丝织业衰落的时代背景。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对东西方文明交流的认识。

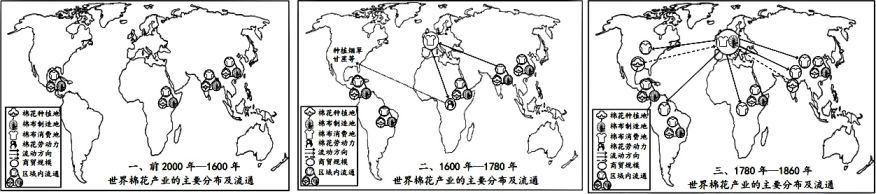

材料一 考古出土实物表明,中国棉花的品种是亚洲棉和草棉,均从国外传来。三国时期,珠江流域已普遍种植棉花,新疆是中国较早植棉的地区,总体晚于华南地区。“亚洲棉”从南路入广东,后至华中棉区;“草棉”从西路入新疆到甘肃,后传到华北棉区。棉种约在宋元之际完成了向中国内地的传播。棉花在中国传播过程中逐步进化为一年生棉花,产量提高,品质有极大改进。古代文献中,棉花被记载为“吉贝”或“白叠”,棉布被称为“吉贝布”或“白叠布”。元代王祯在《农书》中记载“(棉花)比之桑蚕,无采养之劳,有必收之效;埒之臬荸,免绩缉之工,得御寒之益,可谓不麻而布,不茧而絮”。棉纺织技术在元代有重大改进,《南村辍耕录》中记载“国初时,有一妪名黄道婆者,自崖州来,乃教以做造捍弹纺织之具,至于错纱配色,综线挈花,各有其法”。元代制定了江南夏税制度,规定“夏税则输以木绵、布、绢、丝、绵等物,其所输之数,视粮以为差”,棉布被定为常年租赋之一。明太祖曾下诏,“凡民田五亩至十亩者,栽桑、麻、木绵各半亩”。经过元至明约两百年的传播,棉花种植和棉纺织已基本推广到全国。

——摘编自王亚蓉等《中国古代“布”的材质演进——兼论棉花在中国的普及》

材料二 在近代历史上,棉花资本主义留下一系列充满矛盾的遗产。它让无数人获得了财富,从中受益,但它同时让更多人受尽磨难,成了受害者和牺牲品。正如贝克特所说,棉花资本主义是一个关于控制和剥削的故事,同样也是一个关于“自由和创造性”的故事。

——根据斯文·贝克特《棉花帝国》等资料整理、制图

(1)根据材料一概括棉花在中国传播种植的特点,并分析其影响。(2)根据材料二并结合所学知识,说明全球棉花种植加工的阶段性发展概况。

(3)结合所学知识,谈谈你对材料二中“控制和剥削”“自由和创造性”的理解。

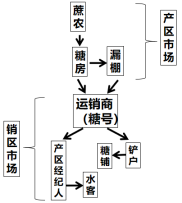

| A.足以保证糖业繁荣 | B.协作经营模式开始 |

| C.资源配置面向市场 | D.糖商群体发展成熟 |

材料一 我国自原始社会开始采集和利用茶叶,但在唐之前,茶叶大抵采自野生茶树。随着饮茶之风渐广,茶叶消费量激增,靠采集野茶无法满足庞大的消费需求,于是,人工种植的茶园日益增多,逐渐形成了茶叶核心产区。从茶叶种植上看,除去岭南道韶州、容州、象州产茶外,几乎尽出自长江流域。唐建中年间,北方饮茶之风日盛,大量的茶叶需从长江流域运往北方,带来了由南至北的繁盛的茶叶转运贸易。位于大运河枢纽素有“扬一益二”的扬州,成为唐代茶叶南北运输中重要的集散地,大量茶叶通过运河运到洛阳、长安。同时周边少数民族开始依赖饮茶消解酒食,维持身体健康,刺激着唐王朝与周边国家民族的茶马贸易和茶马古道的开辟。

——摘编自刘礼堂、万美辰《唐代长江流域的茶叶种植与饮茶习俗》

材料二 对中国茶叶的依赖引起了英国人的警觉,他们认为英国急需寻找一个新的茶叶供给源,以结束中国对世界茶叶市场的垄断。这个地方很快被选定——英国的殖民地,印度。这里有合适的气候、廉价的劳动力和广阔的土地。1848年,罗伯特·福钧被英国东印度公司派往中国,深入内陆茶乡,盗取中国茶树品种与制茶工艺,使茶叶在印度得以大批量种植和生产。与此同时,工业革命的成果也被应用到茶叶的制作与运输中,尤其是大量制茶机器的出现,使此前从事制茶的小作坊纷纷转变为大工厂,到19世纪末,印度已经实现了各个环节的机械化,印度茶的产量迅速超过中国茶的进口量。印度茶不仅产量巨大,而且关税为零,这一切导致茶叶价格大幅下降,茶因此走入大众生活。

——摘编自韩红星、单依依《以茶为媒:明清中英贸易背景下茶的跨文化传播》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析唐代大量种植茶叶的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括印度引种茶叶带来的影响。

①咖啡传入亚洲是在世界市场初步建立之后

②咖啡传入欧洲源于启蒙思想家的大力宣传

③拉丁美洲成为全世界咖啡生产中心与近代不合理国际分工密切相关

④美国成为全世界最大的咖啡市场得益于近代世界贸易与文化的交流

| A.①④ | B.②③ | C.②④ | D.③④ |

材料一 海洋经济对大国发展有着内在的持久推动作用。英国就是一个正面典型。英国通过海洋向外扩张,不断谋求海外殖民地的经济资源,源源不断地为其自身发展注入财富,最终铸成“日不落帝国”。其实,在海洋发展初期,英国与西班牙、荷兰等海洋强国相比处于不利地位,为此制定一系列航海条例,并为贯彻法案不惜与荷兰开战。而当自身海洋发展到了鼎盛时期,英国又将航海自由原则运用到极致,力图为英国海上霸主提供制度保证。

——摘编自冯梁《西方海洋强国的经验教训及其启示》

材料二 1979年,美国“航行自由计划”(Freedom of Navigation Program,简称FON)出台,旨在通过对全球范围内被美国认为存在“过度海洋主张”的海域开展航行自由行动来保护美国的“航行自由权利”。2009年之前,美国赴南海开展航行自由行动的频次相对较低,且没有针对性地指向某一特定国家。2009年,美“FON”计划作出针对性调整,南海开始成为航行自由行动实施的重点。 “FON”计划的调整是为了配合美国“重返亚太”战略,利用南海争端和航行自由问题打压中国的海洋主张,阻碍中国的发展进程。为此,美国逐渐增强在南海的军事部署,并不断以“航行自由”名义派遣舰机赴南海执行侦察、巡航任务。

——摘编自刘松岳《中美南海航行自由争端研究——基于海权观的视角”

材料三 中国在海洋领域提出的“21世纪海上丝绸之路”“海洋命运共同体”等全球倡议是为了塑造良好、稳定的国际环境,而非谋求地区霸权、逼迫周边各国“选边站”。中国建设的是海洋经济发达、管控有力、合作广泛,拥有强大涉海综合实力的海洋强国,并将坚持奉行和平发展道路,摒弃“国强必霸”的传统思维,坚定维护合法海洋权益,不争夺海洋霸权,不断推动海洋强国建设取得新进展。

——摘编自王宇轩《新时代中国特色海洋强国战略研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出近代英国确立“海上霸主”地位的主要手段(至少两种),并简析其对英国的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,分析2009年以来美国“FON”计划调整的主要原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈新时代中国特色海洋强国战略给世界海洋建设带来的启示。

材料一 关于高利贷的明确记载始于春秋时期,晋国大夫栾桓子曾“假贷居贿”。西汉的高利贷更为发展,放贷人数和金额都非常巨大。文帝时,农民为了交纳急征暴赋,有物产的只得将物产半价而卖,无物产的就只得借债,“取倍称之息”。唐宋时期高利贷盛行,玄宗曾下诏限制:“比来公私举放,取利颇深,有损贫下,事须厘革。”北宋又有营债,是军官向士兵放的高利贷。《宋史》记徽宗政和二年(1112)臣僚指出的军政六弊,其一即为“举放营债”。

——摘编自叶世昌《中国古近代金融史》

材料二 1715年路易十五即位,次年国家财政赤字接近1亿里弗尔。法国政府起用银行家约翰·劳,允许其开办一家银行并发行纸币,并授权他创办了一家“西方公司”,该公司股票竟能以最高达40倍的价格出售。股票热购刺激了货币流通需求,约翰·劳顺势大量发行纸币。这场冒险活动中,王室用纸币偿清了债务。但其底细很快泄露,人们争抢着去银行挤兑金币,银行印刻倒闭,许多金融家积存的大量纸币顷刻成为废纸,不少购买股票者破产。

——根据张芝联《法国通史》等整理

材料三 19世纪70—80年代初,洋务运动产生了中国第一批官督商办、官商合办的股份公司:轮船招商局、开平煤矿、天津电报局、鹤峰铜矿等,均在上海公开招股。1881年,上海股市渐入高潮,《申报》报道,“每一新公司出,千百人争购之,以得票为幸,不暇计其事之兴衰隆替也”。1882年10月9日,原价100两的招商局股票涨至270两,原价105两的开平煤矿市价达230两,原价100两的鹤峰铜矿,市价涨到177.5两。好景不长,10月之后,股价一路狂跌,到1883年底,招商局及开平煤矿的股票市价仅60两,鹤峰铜矿市价30两。这次股票风潮后,人们视购买股票为畏途,“言及公司股票,竟有谈虎色变之势”。

——摘编自叶世昌《中国经济史学论集》

材料四 1997年夏,一场突如其来的金融危机,中断了亚洲连续十几年的经济增长。香港支柱产业悉数濒危,1998年GDP出现多年未有的负增长。在中央政府大力支持下,香港特区政府力挽狂澜,果断采取措施,牢牢遏制住了经济下滑。在香港最困难的日子里,人民币汇率始终保持稳定;内地放宽访港游客限制,使香港旅游业最先从危机中恢复过来。中央政府多次表示在必要时将动用国家的外汇储备帮助保卫港元,对投机势力形成强大震慑。香港对抗狙击金融危机取得胜利,到1999年第二季度,香港经济终于结束了连续5个季度的负增长,走上了复苏之路。

——摘编自武力《中华人民共和国经济史》

(1)根据材料一、概括中国古代高利贷的主要危害。(2)根据材料二、指出法国政府起用约翰.劳的目的,以及这场“冒险活动”给法国造成的恶果。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析19世纪80年代初上海股票风潮产生的根本原因及后果。

(4)根据材料四并结合所学知识,分析中国应对香港金融危机的优势。

| A.东西方的文化交流扩大 | B.地理大发现推动思想解放 |

| C.商品流通推动生产创新 | D.欧洲社会孕育转型的力量 |

| A.率先建立起代议制度 | B.创立了国际法理论 |

| C.掌握了世界商业霸权 | D.开创了商业新模式 |