材料一 18世纪末期到19世纪中期,面对城市形成与发展过程中出现的问题,德国部分城市结合社区中卫生、宗教与教育组织的力量进行济贫改革,英美则发起社区睦邻组织运动,目标在于通过社区组织整合社区资源来扶危济困。二战后,欧美各国大都制定了城市社区自治的法律法规。美国联邦政府自1960年以来相继制定了几部关于城市社区发展的法律和法规,如《住宅和社区发展法》《社区再投资法》和《国家和社区服务条例》等。社区组织行使社区管理职能,由社区居民代表选举产生,多层次的非营利组织遍布各个社区,他们为社区提供各种各样的专业性和差异性服务,每年约有9000多万人次的志愿者从事社区服务工作,庞大的志愿者队伍为美国的社会管理和公共服务提供了强有力的人力和智力保障。

——摘编自吴素雄、吴艳《欧美国家社区治理的结构、功能及合法基础》等

材料二 新中国成立后,在城市建立了一种以“单位”治理社会的体系,各个企事业单位从属干各级政府,城市成员从属于各个单位,国家与城市社会几乎是重合的。1986年初,民政部门首次将“社区”概念引入基层管理,开始倡导和推动社区服务工作,并于1995年制定《全国社区服务示范城区标准》随之在全国推行。2000年,民政部《关于在全国推进城市社区建设的意见》颁布,标志着社区建设成为城市基层社会管理的新方向。除街道办事处和居民委员会之外,社区还出现以业主委员会、物业管理公司以及社会非营利性公益组织为代表的新兴组织。通过居民会议议事协商和民主听证等形式,社区各类主体都可以平等参与社区公共事务和民主决策。2017年,《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》发表,体现了我国社区建设由“社区管理”向“社区治理”的转变。

——摘编自邱梦华《城市社区治理(第二版)》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西方近代社区产生的背景。(2)根据材料一二并结合所学知识指出与美国相比,中国城市社区发展的特点。

(3)根据材料二并结合所学知识简析中国城市社区建设的意义。

材料一:我国古代典籍中城市规划相关记述表

| “匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市” | 《周礼·考工记》 |

| “王城方九里,公城方七里,侯城方五里,爵城方三里。” | 《左传·隐公元年》 |

| “凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。高毋近早,而水用足,下毋近水,而沟防省。因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳。” | 《管子》 |

材料二 官方传统:涉及地方府县城市皆须建置官方设施,如坛庙、救济场所、学校、仓库、旌表申明设施等,对选址、规模、式样等有不同程度的要求。

民间传统:参与选址、择向、山水格局建构等工作处理人工建设与自然环境之间的关系和人工建设中的具体工程技术问题。

士人传统:保障着官方法规以适当的方式落实于城市具体的自然环境、社会条件、经济状况之中,不懈追求和谐的社会秩序。

——摘编自孙诗萌《浅论中国古代城市规划的“三个传统”》

材料三 中国城市告别传统城市形态走向近代是从19世纪40年代开始的。中国的城市近代化发轫于西方资本主义的侵入,一批有别于传统封建市镇的近代城市首先在通商口岸崛起。……这些通商城市以贸易为中介,并通过强行建立租界等手段,将西方资本主义社会新的技术、城市建设与管理、文化样式及价值观念移植嫁接到传统城市之中,从而使这些城市走出乡村社会及文化的包围而开始了艰难的近代之旅。

——摘编自涂文学《中国近代城市化与城市近代化论略》

(1)根据材料一二并结合所学知识,归纳中国古代的城市规划理念。(2)根据材料三概括近代中国城市发展的特点,并结合所学知识分析其背景。

| 类别 | 具体内容 | ||

| 城市化的演进 | 城市化背景 根本原因 工业革命「工业化⇌城市化」 「瓦特的① 具体途径 乡村人口走向城市客观上促进城市设施与服务的发展「工业化→城市化」 乡村人口走向城市为经济发展提供劳动力与② | 西方近代现代城市化 近代: 英国率先完成城市化 「1851年城市人口超过总人口50%」 其他资本主义国家加快城市化 现代: 发达国家城市化进一步提高 发展中国家城市化速度加快 | 中国近代现代城市化 近代被动开启城市化 晚清被迫开放沿海通商口岸 近代化工商业城市兴起发展 「广州 上海《南京条约》天津《③ 现代主动开始城市化 1949—1978城市化的新阶段 「1949-1960年城镇人口占总人口比例由10.6%提高到19.7%」 1978—2022城市化进程④ |

| 居住条件改善 | 住宅条件 「主要表现在⑤ 楼房住宅中电梯的普及 19世纪50年代美国人发明电梯 钢筋混凝土住宅技术推广 19世纪70年代比利时首次使用 集中供暖和制冷推广 20世纪以来 私人卫生间快速普及20世纪以来 | 生活条件 「第二次世界大战后主要表现在公共服务方面」 城市中社区蓬勃发展 功能完善:最早的慈善救济发展到教育 医疗 服务 娱乐 绿化等 购物中心的发展完善仓储式商场、超市、购物中心等 功能整合:商品销售 ⑥ 公共设施的逐渐增多 娱乐生活更加多样娱乐休闲场所 体育中心 公园 广场等设施城市绿化面积增大 文化生活更加多样图书馆 博物馆 影剧院等 | |

| 基础设施发展 | 西方发达国家 城市管网 钢铁管道用于水网建设 自来水与排水系统普及 城市照明 煤气灯 电灯相继出现 创新城市夜生活 城市通讯电报 电话逐渐普及 城市交通多样化 立体化 铁路高架桥纳入交通网络 19世纪末第一条地铁线在伦敦问世 电车 汽车 自行车普及20世纪以来 | 近代中国 特点:集中在相对发达城市,很⑦ 表现:1864年上海煤气公司;此后自来水 电力 公路 电报 电话 现代中国 背景:中华人民共和国成立;⑧ 表现: 城市管网:自来水 天然气等普及;污水垃圾处理标准化和环保化 城市交通:道路四通八达;公共汽车 电车 地铁等多种公共交通 城市通讯:手机 互联网普及 城市照明 | |

| 城市化进程中问题 | 发达国家 环境污染大气污染;饮用水污染;汽车尾气污染 交通拥堵 ⑨ | 发展中国家 同样经历发达国家曾经出现的环境污染 交通拥堵 贫富矛盾等 犯罪率上升 ⑩ | |

材料一:英国近代的城市化是伴随着工业革命进行的。从1750年到1850年间,英国的城市化水平从10%提高到了500-/0。1861年,全英国就已经有16个城市人口超过了10万。到了1911年,人口过10万的城市增加到了42个。英国的近代城市化运动并无先例可循,此时的英国又是处在自由资本主义阶段,政府多奉行自由放任的政策,对经济并不干预,对城市建设也没有规划。这样的城市化发展就产生了区域的非均衡性。英国的城市化开始之前,英国经济的重心集中在伦敦和伦敦的周围区域内,而随着城市化进程的逐步推进,原有的经济发展很好的城市却逐渐衰落,新的城市都建立在西北部地区,而英国的人口和经济投资也向北移动。

——摘编自齐爽《英国城市化发展研究》

材料二:鸦片战争后,近代中国城市化有所发展,1843年、1893年、1949年中国城市人口占比分别为5. 1%、6%和1.6%,与世界城市化平均水平的差距越来越大。人口主要集中于东部沿海城市,沿海地区人口城市化色彩浓厚,但内地城市发展停滞、衰落,例如,西安人口由曾经的百万减少到1920年的20万,兰州人口从1901年的55万,减少到1921年的32万。在铁路沿线及其辐射区域,一大批新兴城市和集镇拔地而起,那些沿江沿海港口城市由于增添铁路这一新的运输手段,而更加兴盛起来。

——摘编自马先标《百余年近代中国城市化历史回顾与探讨》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国近代城市化进程的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国城市发展的特点,并分析其产生的背景。

材料一 工业革命时期,英国人口发生了深刻的变化。1701年英格兰和威尔士两座城市的人口为582.6万,1851年达2087.9万。1701年,北部和西北部在总人口中占43.5%,伦敦和南部占56.5%,1831年,北都和西北部49.9%,伦敦和南部50.1%。就人口的流向看,1696年.英国农村人口约占总人数的3/4,而到1831年时,全国从事农业人数还不到全国总户数的30%。

——摘编自黄光耀《工业革命时期英国人口发展的特点及对社会经济的影响》

材料二 1642年英国成年男子的识字率仅为三分之一、到了1840年时,达到了三分之二、妇女的识字率也达到50%。同时,国家开始干预和兴办教育,19世纪30年代开始,出现了新大学运动,很多实用学科进入大学课堂,为社会培养了众多科技人才。

——摘编自马建康《工业革命对英国国民教育发展的影响)等

(1)根据材料一、归纳工业革命时期英国人口发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明18世纪末到19世纪中晚期英国国民教育快速发展的原因。

(3)列举工业革命时期的交通工具发明,并指出随着工业革命的开展,人类进入什么时代?

材料一 中国近代以前,东北地区开发较晚,城市化进程缓慢。从 1904 年开始,清政府鼓励移民开发东北,实施移民优惠垦荒政策,大规模移民进入东北,民国时期更是形成规模。随着大量移民的迁入以及近代交通业、近代工业的发展和港口的兴建,东北地区相继兴起一大批新城镇,九一八事变前,东北地区城市体系初其雏彤。九一八事变后,日本加大对东北的开发和巨额资金投入,客观上促进了东北城市迅速发展,但东北城市的发展是以经济的被掠夺为代价的。19世纪末至20世纪中叶,在内外多种因素综合作用下,东北地区的城市出现了飞跃式的发展。到 1941年,东北大都市有沈阳、哈尔滨、长春等16处,小都市172处,另外还有一些小城镇,共计 312 处城镇。

——摘编自荆葱兰、张恩强《近代东北城市化进程中的关内移民》

材料二 新中国成立之后,由于东北雄厚的基础,“一五”期间,国家建设了以156项工程为核心的近千个工业项目。苏联援建的156个项目,有1/3放在了东北。从投资额来看,东北占44.3%,接近一半。东北地区成为了共和国重点布局地区,也就是成为了我国工业发展的龙头、东北地区工业化和城市化进程迅速发展并走在了国家前列。

——摘编自姜妮伶《中国东北地区城市化发展研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明中国近代东北城市化进程的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立初期东北地区工业化和城市化进程走在国家前列的原因。

材料一 人类自诞生以来在其99%以上的时间里都生活在没有国家的社会里,公元前3500——前3000年一些地区率先独立形成国家,随后在印度河流域、中国黄河流域、墨西哥河谷和秘鲁沿海等地分别形成国家。......早期国家是从中心村落与周边从属村落构成的村落群这样的小型部落国家脱胎而来,有的发展为城邦国家,有的则演变为乡村国家或邑制国家,但总的发展趋势是国家规模越来越大,城邦国家和诺姆国家(以主神庙为中心形成的小型原始国家)这样的小型国家在激烈竞争和对抗的国家体系中逐渐走进死胡同。中型国家特别是大型国家比起小国寡民的小型国家来说生存下来的概率更高。因此,王国、帝国等中型、大型国家才逐渐成为国家规模这个维度上国家形态的主流。

——何增科《早期国家与政治文明的多样性》

材料二 约为公元前2200—1700年的哈拉巴文化已经进入古印度的文明时期。在其遗址上已发现的2000多枚印章上,都或多或少刻有文字。文字的符号有些是象形的,也可能有些是表示音节的。哈拉巴文化的几百个遗址中包括了众多的小村落遗址,但是能够体现这一文化特色的仍然是城市。城市都有一个共同点,即包括卫城和下城两个部分。在众多的城市遗址中保存完好的是摩亨佐·达罗。其下城分为许多街区,街区里建筑物的大小各有不同。根据各家建筑物的差别,可以推知当时社会是存在贫富阶级差异的。从卫城的巨大公共建筑物和粮仓的存在以及下城的街道规划,都可以看出当时已有掌管支配权力的国家机构。这说明当时的国家都是不大的城市国家,由中心城市和周围一片农村地区组合而成。

——摘编自《世界史•古代史》(上卷)吴于廑、齐世荣

主题二 集镇的出现材料三 在原始社会末期,随着社会分工的发展,手工业者开始在便于交换的地方积聚,形成了古代集镇的雏形。商人的出现使手工业者聚居的地方迅速繁荣,逐渐成为一定地域内的经济中心。商人和手工业者为了保护其财富和人身安全,在聚居的地方筑垒设防,形成集镇。

——普通高中教科书《历史》选必2

材料四 明朝初年,汉口只是一片与汉阳城紧紧相连的荒滩,人迹罕至。成化年间,汉水改道,这里成为天然的避风良港。各处商民在此建房造屋,商船也来此停泊,市场开始出现。明朝末年,汉口已成为“甲于全楚”的商业巨镇。汉口镇的兴起使其在全国的经济地位迅速上升。到了清朝嘉庆、道光年间,汉口镇的市场规模更加扩大,商业分工也日趋繁细,形成了白布街、花布街、棉花街、衣服街等各具特色的专业街肆,涌现出叶开泰药店、汪玉霞茶食店、永兴和粮行等风格独特的名店名铺。

——教材选必2《经济与社会生活》“历史纵横——汉口镇的兴起”

主题三 城市的产生材料四 在中古时期,阿拉伯的中等城市一般都建有数十座规模不一的清真寺,大城市则建有数百座风格迥然的清真寺。城内医院、学校、商店、旅馆、澡堂、作坊、清真寺、图书馆、广场、教堂、公园、市场、书店、钱庄、水塘、墓地以及娱乐场所等基本设施一应俱全。由于阿拉伯大部分地区气候炎热,因此,市区内建有许多公共饮水处,免费供过路行人饮用。中古时期兴建的阿拉伯城市开罗、巴格达等,以及在该时期得到蓬勃发展的麦加、突尼斯、犬马士革等城市,经过千百年的风云变幻和洗礼至今仍在阿拉伯政治、经济、文化生活中发挥重要作用。

——摘编自李荣建《中古时期阿拉伯城市的兴起与发展》

材料五 在意大利,东哥特王国首都设在拉文纳,到伦巴第王国时期转为帕维亚,这两座城市均得以迅速发展。罗马帝国崩溃后,这两座城市在东哥特王国的统治下依然得到发展。欧洲北部位于莱茵河支流默滋河流域的凡尔登、于伊、那慕尔等港口城市从8世纪后半叶发展起来,并带动了腹地城市的发展。那时这些港口城市主要从事地方性贸易,它们对人口的增加、农民的富裕都产生了重要影响,有些港口发展成为中世纪的工业城镇。随着基督教的合法化并进而成为罗马帝国国教,过去位于古代城市城墙外的墓地成为教堂所在地,所以中世纪的一些城市既是圣城,也是亡灵之城。而且,在教堂和修道院周围兴起的市场往往成为城市发展的起点。

——摘编自朱明《多元视角下欧洲中世纪城市的形成》

主题四 世界各地民居材料七 产生于东汉时期的《说文解字》收录了九千多个汉字,并一一进行了结构分析,揭示了一些文字的本义。通过对其中有关建筑的汉字的分析,可以探究中国古代建筑的发展和特点。如穴,《说文解字》:“土室也。”从考古来看,旧石器时代的北京周口店北京人和北京山顶洞人住的都是天然洞穴,而到了新石器时代的仰韶文化,已经出现了半穴居的房屋,即从地面向下挖一定的深度,形成一个坑,然后在上方覆盖一个顶。而“穴”字反映的就是这种半穴居的建筑。与“穴”相对的一个字就是“巢”,《说文解字》:“鸟在木上曰巢,在穴曰窠。”有巢氏的传说即暗示了人类在树上筑屋居住的生活方式。随着社会的发展,“宀”之类的平地而起的建筑便产生。“宀”,《说文解字》:“宀,交覆深屋也”。如“宫”,《说文解字》:“室也。”从甲骨文的形体来看,中间的两口分别是屋顶斜面所开的通气孔和下面开的门。

——摘编自黄思贤《从《说文解字>中的相关字看古代建筑的特点和发展》

材料八 中国的传统民居建筑形式多样,反映出丰富多彩的民族文化,凝聚着民情、民俗和乡土气息,也散发着儒家文化的精神气质。如皖南建筑,地域要求依山傍水,尊重山水等自然地貌,建筑融于山水之间,达到天人合一、物我同一的思想;如福建土楼,建造中用八卦择地定位以求镇宅辟邪,追求天、地、人的和谐,强调人物同构、中为至尊的思想,在土楼的建筑空间、建筑装饰上潜移默化地传递中国传统礼教思想;如四合院中正房建于主轴线上,多坐北朝南、正房由主人居住,它是权力与地位的象征。

——摘编自石开琴《浅析中国古代民居的建筑结构的特点》

材料九 四合院是古代中国北方平原地区传统民居的典型代表,形式上以东南西北建房,合围出一个院子。院北的正房高大敞亮,通风好,冬暖夏凉,最适宜居住,是长辈的居室,也是家庭成员们集中活动的地方,俗称“上房”。院子东西各建厢房,是晚辈的住处。后院的北边建后罩房,安置女眷、女佣或用作储藏室,所谓“深闺藏秀”。主院、跨院、别院或花园之间,通常都筑墙来限隔,又有随时能够启闭的门来连通,以适应中国传统家族中的分房,有维持着分房不分家的传统习惯。

—— 摘编自袁行霈严文明等《中华文明史》(第四卷)

材料十 宋以来,农民们也被卷进了流通经济的汪洋大海中。他们生产超过自己消费、为了销售的物产,或者相反的,从别人那里购买自己没有生产的生活必需品。而这个行为不是在自己的村庄内部、左邻右舍之间进行,而是在更为广域的,通过专门做些生意的商人进行。由此,在农村地域出现了进行交易的恒常性设施。其小规模的一般在陆路的等街道两边或者是船停泊地出现的商业集落。

——[日]宫本一夫等《讲谈社·中国的历史》

材料十一 18世纪以前,英国经济最发达和人口密集的地区是以伦敦为中心的东南部。18世纪以后,人口向西北地区移动,在丰富的煤矿产区,出现了新的工业中心。村镇就变成小城市,而小城市又变成大城市。资本家和工厂主为获取廉价原料、劳力和销售市场,赴乡村不断建设新厂,围绕这些新厂不断形成新的工业城市,它们在旧的工业城市周围接二连三地聚集起来,形成了工业城市带。城市中劳动人民居住条件恶化,形成贫民窟;而资产阶级在环境较好的地区建造舒适的高级住宅别墅。城市的盲目扩展、城市化的无序开展,也造成了城市布局的混乱,形成大量的、紊乱的人流、物流,造成车辆剧增和交通堵塞。

——摘编自郭笑撰《西方城市化理论、实践与我国城市化模式的选择》

✱基础测评✱(1)根据材料一并结合所学知识,概括人类进入文明时期的重大标志。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出人类历史上“率先独立形成国家”的地区的地理位置,概括说明人类早期国家产生与发展的基本特点。

(3)从材料三可以看出,中国古代集镇出现之初,主要目的是什么?

(4)根据材料二,概括明清时期集镇发展的新特点。16、17世纪的安特卫普和汉口都是“转口贸易”中心,综合上述材料并结合所学,概述两个城市崛起的共同因素。

✱能力提升✱

(5)根据材料五,概括中古时期阿拉伯城市的特点。

(6)根据材料六并结合所学知识,分析欧洲中世纪城市形成的历史条件。

(7)根据材料五、六并结合所学知识,分析城市建设和发展产生的影响。

(8)根据材料七,概括古人居所的选址历程并分析其原因。

(9)根据材料八,指出中国古代民居所体现的文化内涵。

✱历史纵横✱

(10)根据材料九,概括中国北方古民居的设计理念。结合所学,分析世界各地民居建筑形制差异较大的原因。

(11)根据材料十,结合所学,分析宋代集镇发展的原因,并指出其在政治上产生的影响。

(12)根据材料十一,概括近代英国城市化的特点。结合所学,分析近代西方城市化的影响。

1877年《湖北汉口镇街道图》

(1)上图中的时代是一个怎样的时代?

(2)根据材料和所学,分析汉口在近代迅速崛起的原因。

| A.交通技术的改善 | B.城市工业的发展 |

| C.基础设施的完善 | D.居住条件的优越 |

20世纪50年代的工人新村及住宅

材料一 20世纪50年代,为解决“156项”工程工人及其家属的居住问题,我国建设了大量工人新村。

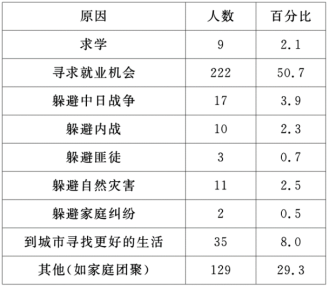

图1 工人新村分布图 图2 工人新村建筑形式分类情况(单位:处)

—据周千智《“156项”工程工人新村更新策略研究》等

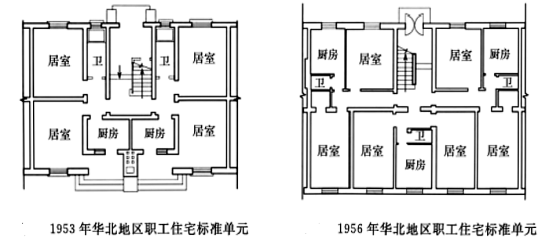

材料二 20世纪50年代华北地区职工住宅标准单元

图3 图4

一梯两户、一户两室(人均居住面积9平方米)一梯三户、一户两室(人均居住面积4平方米)

——孟璠磊等《新中国计划经济初期工人住宅设计标准演变及其遗产价值研究(1949—1962)》

(1)指出图2、图3反映的工人新村建设特点,并结合所学知识说明其原因。(2)结合所学知识,对华北地区职工住宅标准单元变化的原因做出合理解释。