材料一:我国古代典籍中城市规划相关记述表

| “匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市” | 《周礼·考工记》 |

| “王城方九里,公城方七里,侯城方五里,爵城方三里。” | 《左传·隐公元年》 |

| “凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。高毋近早,而水用足,下毋近水,而沟防省。因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳。” | 《管子》 |

材料二 官方传统:涉及地方府县城市皆须建置官方设施,如坛庙、救济场所、学校、仓库、旌表申明设施等,对选址、规模、式样等有不同程度的要求。

民间传统:参与选址、择向、山水格局建构等工作处理人工建设与自然环境之间的关系和人工建设中的具体工程技术问题。

士人传统:保障着官方法规以适当的方式落实于城市具体的自然环境、社会条件、经济状况之中,不懈追求和谐的社会秩序。

——摘编自孙诗萌《浅论中国古代城市规划的“三个传统”》

材料三 中国城市告别传统城市形态走向近代是从19世纪40年代开始的。中国的城市近代化发轫于西方资本主义的侵入,一批有别于传统封建市镇的近代城市首先在通商口岸崛起。……这些通商城市以贸易为中介,并通过强行建立租界等手段,将西方资本主义社会新的技术、城市建设与管理、文化样式及价值观念移植嫁接到传统城市之中,从而使这些城市走出乡村社会及文化的包围而开始了艰难的近代之旅。

——摘编自涂文学《中国近代城市化与城市近代化论略》

(1)根据材料一二并结合所学知识,归纳中国古代的城市规划理念。(2)根据材料三概括近代中国城市发展的特点,并结合所学知识分析其背景。

材料一 工业革命时期,英国人口发生了深刻的变化。1701年英格兰和威尔士两座城市的人口为582.6万,1851年达2087.9万。1701年,北部和西北部在总人口中占43.5%,伦敦和南部占56.5%,1831年,北都和西北部49.9%,伦敦和南部50.1%。就人口的流向看,1696年.英国农村人口约占总人数的3/4,而到1831年时,全国从事农业人数还不到全国总户数的30%。

——摘编自黄光耀《工业革命时期英国人口发展的特点及对社会经济的影响》

材料二 1642年英国成年男子的识字率仅为三分之一、到了1840年时,达到了三分之二、妇女的识字率也达到50%。同时,国家开始干预和兴办教育,19世纪30年代开始,出现了新大学运动,很多实用学科进入大学课堂,为社会培养了众多科技人才。

——摘编自马建康《工业革命对英国国民教育发展的影响)等

(1)根据材料一、归纳工业革命时期英国人口发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明18世纪末到19世纪中晚期英国国民教育快速发展的原因。

(3)列举工业革命时期的交通工具发明,并指出随着工业革命的开展,人类进入什么时代?

材料 19世纪80年代,康梁等人上书指出:京师沟渠“塞淤不通”,街道“臭秽都蒸碍“兆民之卫生”,同时也会惹“外人之非笑”。1898年,光绪发谕饬修京城街道,随后官员纷纷上奏陈言涉及街道改造的机构、人员、办法、技术、设施、资金等。同年9月,慈禧再次垂帘听政后改造街道之事戛然而止。至次月,总理衙门才同意先从“各国使馆洋人日常往来之地”开始修路,后次第续议兴修城内外其他街道。在修路上则以土路为基,上铺碎砖石渣加灌灰浆,逐层追压到底,街旁则修水沟二道,既保留了原来的中式石路,又参照租界的马路型制。虽有反对修路之声,总理衙门解释道:“今若遽议停罢,不惟失信多人”,而且若各国驻华公使“得据以为中国不能自办之证,必至复行立会,张议代修“抽铺捐、设洋捕,种种室碍之事,恐因此而生”。至1911年,北京城共修马路约舍48里,大街中央原来凸出的御道在平整后消失。同时,清政府先后设立了工巡局、民政部等负责管理道路,城市排污、公共卫生、街道设施、交通工具等也随着道路的修整而革新。

——摘编自杨剑利《清末北京街道改造的兴起:论争与实践》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清末北京街道改造的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简要评价清末北京街道改造工程。

材料一 英国工业革命时期的城市化最突出问题首先是环境污染,工厂的污水排放污染附近河流,城市用水卫生条件差。其次,人口迅速膨胀还带来严重的住房拥挤问题,两人以上共住一间房间从19世纪一直持续到20世纪。再次就是交通拥堵问题。更重要的是,英国在城市化变革中新的社会矛盾涌现出来,例如,社会分配不公和收入差距扩大产生极大不安定因素,犯罪率的提高也是一个普遍规律,1805—1848年英格兰犯罪人数由4605人上升到27816人。因此,从20世纪50年代起,在英国,逆城市化渐成趋势,其城市化水平由1931年的80.4%减至1960年的78.44%,此后的50多年基本不再增长。

——摘编自任泽平《英美城镇化经验与中国城镇化趋势》

材料二 从20世纪60年代开始,随着家用汽车的普及,英国人口开始大量向小城镇迁移,大中城市周边的卫星城镇迅速兴起。为进一步带动小城镇的发展,英国政府实施了逆城市化行动,将政府部门或其下属机构向小城镇转移,以期带动小城镇的基础设施建设,推动小城镇整体经济发展,缩小与大中城市的差距。随后,英国大企业总部落户小城镇也渐成趋势,例如,英国泰晤士水公司总部在斯文登小城,英国燃气公司总部设在温莎小镇。许多跨国企业也把英国总部设在了小城镇,如能源企业E.ON的英国总部在考文垂小城,丰田英国总部在朴次茅斯小城。

——摘编自许燕红《伦敦逆城市化发展“小而精”》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析20世纪五六十年代英国出现逆城市化的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括20世纪五六十年代英国逆城市化的影响。

材料一 最初欧洲的经济总量远远无法与亚洲的中国、印度相比,欧洲人在从亚洲输入香料、丝绸、瓷器、棉织品等商品时,能向亚洲销售的产品极少,多数情况下只能以金、银等贵金属交易。尽管在13、14世纪连接欧亚非地区的世界贸易网已经形成,但欧洲在其中一直处于边缘地位。随着欧洲人越来越广泛深入地融入和利用既存的世界贸易体系,并在其中发挥日益增大的影响力,到19世纪欧洲终于成为世界经济贸易的中心。

——摘编自弗兰克《白银资本》

材料二 城市化初期,普遍存在对涌入城市的劳动力的残酷剥削,工人在恶劣环境里超时工作,没有社会保障。在汽车时代,治理交通拥堵及尾气排放成为英国城市面临的新挑战。过去两百年,英国工人待遇有了很大提高,英国社会福利体系逐步完善,例如英国1834颁布的新版《济贫法》,19世纪英国通过了《公共卫生法》,对城市建筑的配套卫生设施,做出了明确规定。19世纪后期,英国两次颁布《工人住宅法》,应对贫民窟问题,20世纪初基本解决了“城市病”。英国在城市化进程中,走过了对环境先污染后治理的弯路。

——摘自李亚丽《英国城市化进程的阶段性借鉴》

(1)根据材料一并结合所学知识,请指出“到19世纪欧洲终于成为世界经济贸易的中心。”的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国“城市病”的表现及解决措施。

材料一 清乾隆二年(1737年),苏州虎丘染坊严重污染水源,苏州府会同长、元、吴三县,勒令其“将置备染作等物,迁移他处开张”。在城镇化进程中,污染日渐严重,水质变差,江南地区遂广凿水井,还有大量水夫从城外大河运水到城内售卖。在饮水卫生方面,江南居民惯用明矾沉淀水中浊物后饮用,煮沸饮水也是一直沿用的卫生饮水方法。

——摘编自余新忠《清代江南的卫生观念与行为及其近代变迁初探》

材料二 《上海乡土志》记载,“自通商以后,西人于租界中装设自来水管,导浦江之水而澄清之”。1902年,第一个国人自办的自来水厂在上海开始供水。随着新式凿井技术的传入,能开采深层地下水的机械自流井逐渐增多。民国时期,介绍与宣传水质知识、饮水改良方法的文章不断涌现,“卫生二字已经深入民间”。1927年,上海市公用局、卫生局审定试行我国第一个地方性饮用水标准,对饮用水质进行了量化规定。

——摘编自朱汉国、杨群《中华民国史》等

(1)根据材料一,概括清代江南城市清洁用水的主要方式。(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代以来江南城市在清洁用水方面取得的进步并说明其影响。

材料一 20世纪50年代后,伴随着新科技革命的浪潮,西方发达国家的城市化进入深入发展阶段。城市的基础设施高度完善,并呈现出信息化和智能化趋势,大批购物中心和生活配套设施涌现,人们的生活更加舒适和方便。与此同时,在城市中心过度拥挤以及交通运输迅速发展的背景下,西方发达国家的城市人口从以集中为主转向以分散为主,中心城市人口逐渐向郊区分散,郊区化特征日趋明显。经历了二战后60多年的发展,至2013年,西方发达国家总体的城市化水平已达到79.8%,法国、德国的城市化水平超过了75%,英国与美国则有80%以上,日本更是超过了90%。

材料二 二战以后,面对城市化的压力,西方发达国家普遍加强了对城市化的干预,加大财政投入,兴建和改善基础设施,并逐步形成和完善了福利体制。西方发达国家对城市化加强干预是一个长期性的过程,通过经济、政治、法律手段,充分发挥组织、协调以及再分配的功能,改变城市的空间结构与空间定位,为更好地发挥城市功能创造了条件。

——以上材料均摘编自袁帅、孙媛《西方发达国家城市化的政治经济学分析》

(1)根据材料一、概括西方发达国家城市化深入发展的表现。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明西方发达国家城市化深入发展的原因。

材料一 到1801年全国人口普查时,伦敦之外的17个城市人口在2万到9万之间,英格兰和威尔士超过四分之一的人口都居住在城镇中。1851年英国的城市人口已超过农村人口。1881年城市人口已是农村人口的两倍。“从1820年开始,农业劳动力开始流向工业和服务行业,与它的邻国相比,这种现象在法国表现得尤其明显……1851年仅有3%的法国人住在经济发达的塞纳省,及至1911年,居住在这里的法国人已占法国总人口的10%。”

——摘编自[英]彼得·克拉克《欧洲城镇史》

材料二 中国近代城市是伴随着西方列强的侵略和中国近代工业化的进程所产生和发展起来的,主要分布在通商口岸。中国近代资本主义工业化的历史大致是从鸦片战争后,即19世纪40年代到20世纪40年代末新中国成立时为止,前后经历了约100年的时间。由于城市化和工业化是同步进行的,因此中国近代城市化的历史也和近代工业化一样。

——摘编自王圣学《中国近代城市化的经济分析》

材料三 1984年10月,党的十二届三中全会出台《中共中央关于经济体制改革的决定》,明确要求“城市政府应该集中力量搞好城市规划、建设和管理,加强各种公用设施的建设,进行环境的综合整治。”1987年5月,国务院下发《关于加强城市建设工作的通知》,之后,全国各地相继建立了城市建设管理机构和城市建设监察队伍,从整顿市容环境卫生入手,城市管理的范围逐步扩大到城市建设综合性管理。

——摘编自汤文仙《从接管城市到治理城市:我国城市管理的探索与思想演进》

主题二 居住条件改善

材料四 近代以来,棚户区作为上海平民的栖身立命之地,所引发的社会问题严重困扰着城市现代化的发展。为稳定秩序巩固统治,1928年10月,上海市政府组建了“筹建平民住所委员会”,着手勘定建筑地点,开始兴建第一平民住所。此后,市政府向市银行借贷兴建了第二及第三平民住所,为不少平民提供了较好的可供居住的场所。1935年,市政府成立平民福利事业管理委员会,并向沪西电力股份有限公司借贷,开始营建平民村,进一步推动了上海住房救助事业的发展,但财政的窘困决定了市政府无法满足广大底层民众的居住需求。

——摘编自刘荣臻《近代上海平民住房救助与社区治理》

材料五 新中国成立初期,毛主席提出“必须有计划地建筑新房,修理旧房,满足人民需要”的指示,住房重建计划被上海市政府提上议事日程。从1951年起,在借鉴以往城市建设经验的基础上,上海先后建成曹杨新村、控江新村等几十个工人住宅区,并配套建设诊疗所、公共厕所和公共浴室等公共设施。“一五”期间住宅建设合计总投资额为1.54亿元,约占全社会固定资产投资额的10%。与此同时,“自建公助”等住宅建设形式也大量出现。这些新建住宅不再集中在市中心,而是从市区向外辐射,星星点点分布在市区周围。此外,修理的老公房因价格较低,也受到不少市民的青睐,从而基本满足了职工及家属的住房需求。

——摘编自师吉金《新中国城乡居住条件的初始变迁》等

主题三 基础设施发展

材料六 1835年议会通过了《城市机构法》,在178个城市中设立了济贫法委员会、工厂视察员办公室、卫生总局、地方政府委员会、教育部、铁道部等政府管理机构。1868年颁布的《托伦斯法》赋予地方政府处置对公共卫生构成威胁的私人住房的权力,1875年颁布的《克罗斯法》准许地方政府制订改造贫民区的计划。利物浦市政当局利用城市的公共地产建造了大量的工人住宅,采用政府征购的方式拆除了部分贫民窟后,在原址上兴建了商店、公园、仓库、车站、剧院等公共设施,初步改善了城市环境,居民居住条件也大为改善。1882年每间房屋平均住6人,过分拥挤的人口比例降为12%,到1891年,每间房屋所住人口减少到5.68人,过分拥挤的人口比例下降到了10.9%。此后,政府又修建了一些排水设施和工人住房,并出台了“建造法令”来控制沿街住房的布局。

——以上材料均摘编自李明超《工业化时期英国的城市社会问题及初步治理》

主题四 城市化进程中的问题

材料七 在工业革命刺激下,英国的农业劳动生产率在欧洲占据首位,农业生产技术的改进和农产品产量的提高,满足了日益增长的城市人的需要,工业革命带动的第二、三产业的发展,为英国城市化提供了强有力的刺激因素。由于劳动力越来越多的从第一产业转向第二、三产业,使城市逐步产生了吸收大量劳动力的能力。交通运输方面的巨大变化,加强城市和城乡之间的联系并使处于交通枢纽的城市和城镇能够迅速成长。

——摘自陈爱君《第一次工业革命与英国城币化》

✱基础测评✱

(1)根据材料一,概括1750年之后欧洲城市化进程的特点并简析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代中国口岸城市形成的原因。

(3)结合材料三及所学知识,概述20世纪80年代中国城市治理的特点和意义。

✱能力提升✱

(4)根据材料四并结合所学知识,概括民国时期上海市政府解决平民住房问题的措施及效果。

(5)根据材料五并结合所学知识,分析新中国成立初期上海市民居住条件改善的特点及背景。

(6)根据材料四、五并结合所学知识,谈谈对近代以来城市居民居住条件改善的认识。

(7)根据材料六,概括英国城市治理的特点。

✱历史纵横✱

(8)根据材料六并结合所学知识,从基础设施的发展角度阐释城市化对社会生活的积极影响。

(9)根据材料七并结合所学知识,概括工业化、城市化与城市病之间的关系。

材料一 近代以来的都市,很多偏在沿海一带,且多以外国经济势力作中心,甚至被划定了许多租借区域。如天津、南京等城市,早在19世纪80年代就超越行政疆域界线,与山东、湖北、江苏、浙江等地城镇发生唇齿相依的经济联系。天津开埠后,很快由一个拱卫京师的军事重镇一天津卫和漕运枢纽、芦盐供应地,一跃而成为摆脱京畿附属地位的华北地区经济中心。从19世纪40年代初到90年代初,全新的海港城市兴起了,如香港和汕头,其他港市也有惊人的发展,最引人注目者为上海,长江下游的城市体系得以重建。

——摘编自涂文学《外力推引与近代中国“被城市化”》

材料二 新中国成立之初,鉴于中国工业底子薄弱和苏联社会主义建设经验,国家确定了工业优先、城市优先的发展战略。这一时期,为了给工业和城市发展提供物质保障,国家限制农村人口的城市化转移,对农产品实行统购统销、严格户籍管理、实行进城农民遣散制度等。一方面,这些政策让农村和农民为城市的发展提供最大限度的支持;另一方面,也保证了“一五”计划的科学制定和实施,推动了中国经济发展。

——摘编自王勇《我国新型城镇化模式转变:从单向发展走向双向均衡》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国近代城市化的特征。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出新中国成立初城市化的变化,并分析其影响。

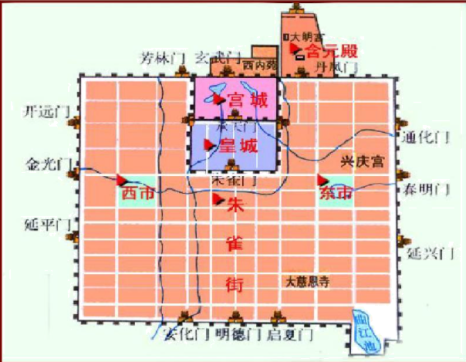

材料一

唐代长安城布局示意图

伯利克里时代雅典卫城布局示意图

材料二 巴黎……也配套建设了放射状的新道路,把火车站与商业中心连接起来,给人以一种处于新的秩序、清洁、高效和美观标准控制之下的印象。超过165公里的新街道——宽敞、笔直,并配有人行道、排水系统、照明设备和新种植的树木,街旁点缀着纪念性的新教堂、市场和行政办公楼。私人建筑、公寓住宅增加了六倍,其精致优雅前所未见,既具有外貌的端庄,也具有内部的舒适,很快就在林荫大道两旁鳞次栉比地拔地而起。一个世纪以前的改革者所梦寐以求的城市,现在如此完整地沐浴在一种进步的神采当中,甚至城市的下水道,也在特殊设计的观光车中,向游人开放。

——(美)巴里·伯格多尔著,周玉鹏译《1750-1890年的欧洲建筑》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别概括唐代长安城与雅典卫城城市布局的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代城市发生的重大变化。

(3)综合上述材料并结合所学知识,指出影响城市发展的共性因素。