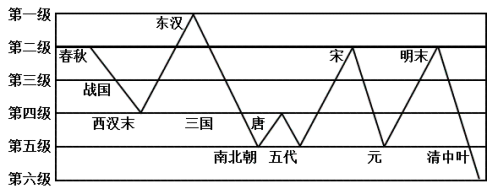

20世纪初,梁启超发表《新民说》,认为要使我国立于世界民族之林,赖“民德”的培育。民德分为私德与公德,“人人独善其身者谓之私德,人人相善其群者谓之公德”。他将春秋以来的“民德”按优劣分为第一至第六共6个等级,认为东汉儒学最盛,士人崇尚气节,民德最优。其所作《中国历代民德升降表》如下:

——摘编自梁启超《饮冰室合集》

选取中国古代史整体、部分或某个朝代,对材料中的观点提出自己的看法,并加以阐述。(要求:看法具体明确,史论结合,论据充分,表达清晰。)材料一 明清易代使得蹈虚凿空的晚明学风成为众矢之的,清初学风由玄虚而趋健实,“经世致用”蔚为风尚。以顾炎武为代表的一批知识分子全面反思和追溯明代政治经济和学术文化,对封建君权提出了尖锐的批判,设计出了各种“限君”“抑尊”的方案。他们理直气壮地主张顺应和满足作为自然人的本能要求,反对封建理学家冷酷而虚伪的禁欲主义,“天理正从人欲中见,人欲恰好处,即天理也。向无人欲,亦并无天理之可言矣”。基于“保国富民”的诉求,他们对重商主义给予了较高的评价。总之,凭借着王朝更迭的权力真空和较少顾忌的思想言论氛围,他们在痛心疾首之余,发出较多惊世骇俗之论。

——摘编自孔定芳《清初的经世致用思潮与明遗民的诉求》

材料二 战争中,中国不堪一击,高唱“经世”的知识分子在惨痛之余,不再顽固强调“内诸夏而外夷狄”,转而用理智的眼光来认识中国与诸夷,“师夷”成为一时潮流。同时,他们对顽固派将机器诬蔑为“奇技淫巧”的看法进行了批判,认为“有用之物,即奇技而非淫巧”;并以“求富”为口号,对传统的“重本抑末”政策进行否定。

——摘编自田永秀、刘斌《经世致用思想由传统向近代的转变》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出清初“经世致用”思潮的内容。(2)根据材料并结合所学知识,概括“经世致用”思想由传统向近代转变的表现及其影响。

(3)综上所述,就现代知识分子应该如何实现自身价值谈谈你的认识。

法律是国家的统治工具,着眼于防范和惩处;教化是社会治理的工具,着眼于教育和引导。

材料一 董仲舒认为,汉朝建立后“亡以持一统,法制数变”,主要原因是政治指导思想不统一,“师异道,人异论,百家殊方”,因而统一法度必先统一政治指导思想,只有罢黜百家,独尊儒术,才能使“统纪可一而法度可明”。这一主张的具体含意是要求汉武帝用儒术,特别是“公羊”家所阐释的“《春秋》之义”去改造法律,将儒家衡量是非之尺度纳入汉朝律令之中,从而将承秦而来的汉朝法律改造成推行道德教化的工具。

——摘编自袁行霈、严文明等《中华文明史(第二卷)》

材料二 唐律继承了汉晋以礼入律的传统,《唐律疏议》明确说:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也。”唐律的法律形式也已经相当完备,“凡律以正刑定罪,令以设范立制,格以禁违止邪,式以轨物程事”。在法律的实施上,唐代统治者强调慎狱恤刑,特别是完善了死刑复核程序,唐太宗就曾说:“死者不可再生,用法务在简宽。”这样,在一定程度上有效防止了刑罚的滥用。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学,概括董仲舒的主要思想主张,并简析这些思想主张所产生的重要历史影响。

(2)根据材料二,归纳“唐律”所具有的特点。并结合所学知识,简要说明《唐律疏议》的重要历史地位。

材料一 中国人长期专注于内部事务,自秦汉以来几乎都采取向内发展的模式。对外部的态度并非像西方国家一样,多以政府和侵略来获取更多的资源。中国历代统治者绘制地图多用于疆域、政区、土地分配、交通水利、攻势防御等。明代的“世界地图”《四海总图》中,天下以中国为核心,中国的四周环绕着一些岛国,岛国再向外扩展则是无边无际的大海。

——摘编自王霜朱文涛《试析中国古代地图的美学观念和形式表达》

材料二 清末湖南浏阳人卢形编绘了一套以“中国”为图名的《中国历史战争形势全图》。从图集中对战争英雄的谱系叙述来看,绘者多奉黄帝、岳飞等汉族英雄为圭臬。1913年北洋政府陆军部就批示道:“该著考据确凿,图说详明,以之列于文武各学校,不独开治史之门径,兼可收尚武之精神。”同时,民初以来国民教育中有关历史疆域与沿革地理的内容,无不以统合中华民族、振兴爱国精神为归旨。这一时期历史疆域地图的编绘,也已开始摆脱“汉族空间”主义,注重边疆历史地理的书写,呈现出民族化与多元化的风格。

——摘编自李鹏《清末民国中国历史地图编绘与民族国家建构》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代地图绘制体现的思想特点,并分析这一特点形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清末民初中国地图绘制出现的变化,并说明其影响。

材料 中国历史上不同朝代对“长城”的称呼不同。战国时期称为堑;汉代和唐代称为塞;金代称为界壕;明代则称为边墙。2019年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》明确指出,“在建设范围上,长城国家文化公园,包括战国、秦、汉长城,北魏、北齐、隋、唐、五代、宋、西夏、辽具备长城特征的防御体系,金界壕,明长城”。

长城是一个关、城一体的综合体系,它承担着防御功能、文化的交流与交融使命,也承载着中华民族伟大的创造精神、奋斗精神、团结精神、梦想精神。

——摘编自赵琛《为何说“长城两边皆故乡”?》等

历史事实和现实取向决定了对长城的价值判断,而从其兴建、功用、变迁和遗存等不同角度考查会产生不同的认识。请从上述文字材料和图片中提取论点,展开论述。(要求:观点明确、论证合理、史论结合)材料一 中国传统文化精神要义,主要分为三个方面,首先是刚健有为、天人协调的精神,这是民族精神的内核,是教人们在面对苦难时要保有自强不息的精神品质。其次,在中华传统文化的核心内容中,人是中心,强调的是先做人后做事,这种思想在当前素质教育之中也是有所体现的。最后,中国传统文化精神强调的是牺牲与奉献,家是人们避风的港湾,父母之爱与民族之爱是有着异曲同工之妙的,受这种价值观的影响使得民族的向心力与凝聚力十分强大,也正是这种文化才会使得中国人心中始终怀有落叶归根、血浓于水、尊老爱幼、厚德载物的认知。

——摘编自张应杭《中国传统文化概论》

材料二 五四运动是影响中国民族传统文化精神发展的重要事件。作为传播新思想、新文化、新知识的伟大思想启蒙运动,五四运动通过继承以爱国主义为核心的民族精神坚守转化的价值根基,开启马克思主义与传统文化的对话为转化确定前进方向,以民主科学冲破封建主义思想桎梏赋予转化时代特征,推动中国共产党的诞生为转化提供领导力量,开辟中国社会发展新阶段为转化提供现实支撑,充分体现了五四时期传统文化转化的创造性。进一步深入理解和思考五四运动对传统文化创造性转化,应紧紧围绕革命性这个核心问题来深化。

——摘编自张岱年方克立主编《中国文化概论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国传统文化精神的特点并分析其成因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出五四运动推动中华民族传统文化精神创造性转化的表现,并分析其背景。

材料一 宋仁宗在位中期,部分士大夫针对日益严重的统治危机,发起一次政治改革。因其时年号为庆历,故史称“庆历新政”。新政的主要领导者为范仲淹。改革方案分为“十事”,其内容一为明黜陟,二为抑侥幸,三为精贡举,四为择官长,五为均公田,六为厚农桑,七为修戎备,八为减徭役,九为覃恩信,十为重命令。其中前五事有关吏治,后三事论富强,最后两事系前八事之运用。在反对派激烈攻击下,范仲淹不得不于庆历四年六月自请出外巡边,改革集团其他人物继之纷纷贬逐出朝。庆历新政昙花一现。

——摘编自张帆著《中国古代简史》

材料二 庆历五年十一月,范仲淹被调到邓州任知州,留下了名篇《岳阳楼记》,其中的名句传达出以忧国忧民为先、不计较个人荣辱的精神品质,成为范仲淹留给中华民族的宝贵精神财富。范仲淹在邓州、杭州、青州等地担任知州时,采取积极有为的“荒政三策”,有效地缓解了灾情,赈济了灾民。皇祐四年五月,范仲淹因病去世。范仲淹生前不经营家产,全家老小70余口只能住在官舍里为他守丧。

——摘编自游彪等著《中国通史大师课2》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明北宋“庆历新政”的主要特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析范仲淹身上闪耀的中华优秀传统文化精神。

材料

社会主义核心价值观宣传画

中华优秀传统文化蕴含着丰富的思想内涵、价值理念、道德规范和理想信念,习近平主席在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上指出:“不忘历史才能开辟未来,善于继承才能善于创新”。立足于中华优秀传统文化,对其进行创造性转化和创新性发展,以此来培育和践行社会主义核心价值观,为实现中华民族伟大复兴注入强大精神动力。

——摘编自季明《培育和践行社会主义核心价值观学习读本》

阅读材料并结合所学知识,选择一个社会主义核心价值观内核与中华优秀传统文化的关联,并进行简要阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)

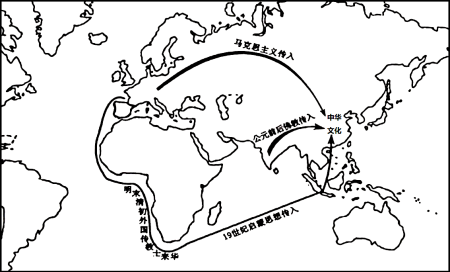

材料一 外来文化传入中国示意图

材料二 中国文化在与外部世界的接触中汲取营养,先后融合了多种外来文化。中国文化系统或以外来文化作补充,或以外来文化作强壮剂,使整个机体保持旺盛的生命力。

——摘编自张岱年、方克立《中国文化概论》

依据材料一、二并结合所学知识,以“兼容并蓄的中华文化”为题写一篇历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)材料 儒家人文精神的积极内涵

| 强烈的人本精神 | 孔子的人本关切不仅是把人当作人看,尊重人格,而且注重如何做人,关怀人的内在道德修养。孟子坚持国家管理要以天下人民的生存生活为念,修行仁德,实现仁政。 |

| 以求道、得道为快乐的精神 | 孔、孟虽都肯定心理、生理的快乐体验,但重心逐渐转向精神的、道德的、理性的层面,追求乐道和“乐心”。乐道和“乐心”,就是要塑造真善美和合境界,这是乐道精神所追求的终极境界。 |

| 中庸以及和合精神 | 关于人与自然的关系,既高扬人的能动性,又强调人与自然和谐相处的必要性。关于人际、群际之和,孔子强调“和为贵”。在治理国家方面,主张“善人为邦”,“宽猛相济”以实现政通人和。对国与国之间的争端,反对擅动干戈;认为“天下一家”,“四海之内皆兄弟”。 |

| 笃行精神 | 孔子主张听言观行,重视对行为的考察,“君子不以言举人”,选拔人才不能只听言。孔子看到了言与行、知与行的冲突,主张转知为行、知行统一的笃行精神。 |

——摘编自黄玮《论儒家人文精神及其现代价值》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)