端午节的历史

| 时期 | 地域 | 纪念人物 | 习俗 |

| 汉代 之前 | 中原和长江中下 游地区 | 待考证 | 时间尚未固定,与夏至相结合;受端午是恶日的 观念影响,主要活动有采药、用药、采兰沐浴、 禳除灾害等。 |

| 两汉 | 浙东地区 | 曹娥 | 时间向五月五日发展,并成为民间、上层贵族共 有的节日;避恶是主要功能,活动有采兰沐浴、 戴五色丝、用桃木板辟邪等。 |

| 梧州 | 陈临 | ||

| 荆州等地 | 屈原 | ||

| 魏晋 南北 朝 | 吴越地区 | 勾践 | 端午节被视为良节;南方的尝新、庆丰收等习俗 与北方观念融合;端午与夏至习俗融合;角黍和 竞渡等带有娱乐竞技性的活动出现。 |

| 江浙一带 | 伍子胥 | ||

| 三晋故地 | 介子推 | ||

| 南方地区 | 屈原 | ||

| 隋唐 宋元 | 全国大部分地区 | 屈原 | 兰汤沐浴蔚然成风,粽子品种花样丰富,龙舟、 竞渡、射柳等活动见于史书记载;宫廷活动规模 盛大、热闹。 |

| 明清 | 全国大部分地区 | 屈原 | 明代端午节成为官方休假日,节俗大体定型;家 庭、地域层面的习俗见诸各类记载。 |

——摘编自宋颖《端午节研究:传统、国家与文化表述》

(1)根据材料并结合所学,概括端午节的演变特点并分析其原因。(2)2009年,端午节被联合国教科文组织正式批准列入《人类非物质文化遗产代表作名录》,成为中国首个入选世界非遗的节日。根据材料并结合所学,说明其入选的意义。

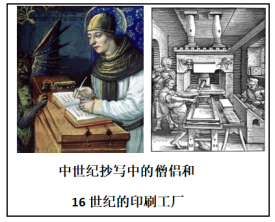

材料一 15世纪中期,德意志人古登堡发明了印刷机。到15世纪末,德意志境内共开设了50多家印刷所,从事印刷业的工匠超过200人。印刷书也从德意志传往欧洲各国。

——【俄罗斯】亚历山大·马克西莫维奇·茨冈年科《世界图书出版与印刷博物馆》等

材料二 印刷业较早成为资本主义性质的行业,原因是印刷业属于新兴企业,行会的束缚不那么厉害;同时,建立印刷厂需要大量资金,而且所需原料也比较复杂,工种要求也较高;印刷业还与市场需要密切联系,威尼斯和塞维利亚的印刷业主必须注意莱比锡每年春天的图书贸易会,尽管二者相隔半个欧洲的距离。资本的投入、生产的组织、生产的标准化以及市场状况,都使印刷业较早成为资本主义性质的新兴行业。

——钱乘旦主编《新世界史纲要》

(1)依据材料一和材料二,并结合所学,分析欧洲印刷业兴起的原因和影响。

材料三 两个时期的翻译活动

| 时间 | 明末清初 | 晚清与民初 |

| 翻译人员 | 利玛窦、汤若望、徐光启、李之藻、南怀仁等 | 林则徐、魏源、严复、李善兰、梁启超、林纡等 |

| 翻译的主要内容 | 《几何原本》《同文算指》《浑盖通宪图说》(德国《星盘》节译本)《律历渊源》《四书)《赵氏孤儿》 | 《四洲志》《海国图志》《天演论)《原富》《《国富论》)《法意》(论法的精神》)《格物入门》《巴黎茶花女遗事》 |

——摘编自刘波《明末清初科技翻译与清末民初西学翻译比较研究》

(2)翻译书籍促进文化的交流、扩大文化的影响。依据材料三并结合所学,对比两个时期翻译活动的差异。

材料一 魏晋南北朝时期被有些学者誉为“小百家争鸣”的历史时期,这一时期科技取得了长足的进步与发展。贾思勰认为农业科技可以为国家“开其资财之道”,因而发展农业生产对恢复经济和巩固政权具有十分重要的意义。西晋年间的《孙子算经》在序言中强调数学具有广泛的社会性与实用性,并认为“向之者富有余;背之者贫且窭(穷)”。魏晋南北朝时期总共编制了23部新历法,这一时期的历法多产与其体现各统治者的权威以及现固其统治地位的实用与功利目的是分不开的。

——摘编自杨爱华《魏晋南北朝时期的科技价值观》

材料二 中国古代的重大科技发明印刷术及火药武器技术等在元代西传,促进了西方国家的科技进步。各种西域药物、医法输入中国,丰富了中国的医学宝库。今存明初刻《回回药方》,即为元人所译阿拉伯医书。元代还设有回回司天台,以扎马鲁丁为提点,吸收了不少西域天文学者在其中工作。扎马鲁丁带来的一套西域仪象,包括浑仪、天球仪、地球仪等7种,对郭守敬研制天文仪器启发颇多。波斯、阿拉伯天文历法、数学、医药学、史地等各类书籍也于元时大量传入中国,仅秘书监所存即达百余部,其中包括蒙哥进行研究的欧几里得几何学著作。另外,旭烈兀西征时,曾带去不少中国炮手、天文学家、医生等,这些人后来多留居波斯。

——摘编自史仲文等《中国全史》

(1)根据材料一,指出魏晋南北朝时期的科技价值观,并结合所学知识分析这些价值观形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括元代中外科技交流的特征。

材料 明清之际,西方数学和天文学的传入在中国学术界引起了巨大的反响,引进与反引进的斗争相当激烈。清初学者梅文鼎认为“法有可采何论东西,理所当明何分新旧”,“务集众长以观其会通,毋拘名相而取其精粹”。梅文鼎毕生研究数学和天文学,著述繁富。梅文鼎对于当时的中西数学进行了相当全面的研究,几乎涉及初等数学的各个领域。在梅文鼎之孙梅毂成编选的《梅氏丛书辑要》中,收集了梅文鼎的数学著作13种共40卷,这些著作对当时已传入中国的算术、几何、代数、三角、比例规、纳皮尔算筹等西方数学知识,作了系统的整理和全面的阐述,并且取得了一些独创性的研究成果。梅文鼎的数学著作常用浅显易懂的语言来叙述比较复杂的数学问题,正如清中期学者阮元所说,“其论算之文务在显明,不辞劳拙,往往以平易之语解极难之法,浅近之言达至深之理,使读其书者不待详求而又可晓然”,这是非常难能可贵的。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括梅文鼎的数学贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,分析梅文鼎取得数学成就的原因。

材料一 三教经过争论融合,到了隋唐,佛教实现中国化,倾国奉佛,佛几成正宗,而主体儒学却奄奄一息,照此发展趋势,中国有成为佛教国家的可能。在这关键时刻,朱熹奋起排佛抑道,深研各种典籍,推倒两汉以来树立起的“五经”在国家上层建筑中的主导地位,用《大学》《中庸》《论语》《孟子》组成“四书”代替“五经”的权威,认为“四书”才真正能体现出以孔孟之道为代表的中华文化的真谛,朱熹把它们联成一体,并精心注释,使之成为新儒学(理学)的思想体系。

——摘编自高令印《朱子学在中华文化史上的价值和作用》

材料二 佛教禅宗修行方式直接简明,颇与武士的性格相合,它给武士提供了信佛即可得教的观点。宋明理学号称正宗,实际上和禅宗是一脉相通的。幕府为了组织一个军事专制的帝国,需要在相应的经济关系之上,另外建立一种统治的力量,这就是适应封建社会要求的武力和文化。当时享受特权的武士贵族代表着武力,而朱子学是维护这种封建身份制度的文化力量。德川幕府统治初期,幕府提倡朱子学,朱子学成了正统官学。至于古学派和朱子学派的论争,则是地主阶级主张的王政复古与幕府思想间的斗争。从朱熹的哲学思想出发,日本朱子学有走向“理一元”论的唯心主义派,如海南朱子学派和水户学派,也有走向“气一元”论的接近唯物主义派,如京都朱子学派、海西朱子学派和大阪朱子学派。

——摘编自李甦乎《试论宋明理学在日本的传播及其演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明朱熹为“新儒学(理学)”发展作出的贡献。(2)根据材料二,指出朱熹学说在日本传播的特点。综合材料,分析朱熹学说在日本广泛传播的原因。

材料一 经过唐末五代的混乱离散之后,宋代儒者通过理论探索与实践创制推动了宗族重建。苏洵力图通过编撰族谱来培养族人孝悌之心、维系宗族团结。司马光《温公家范》的写作方法是“收集整理儒家经典中关于伦理规范的议论,然后证之以各类史传故事,反复闽述,发明经义”。朱熹的《朱子家礼》制定了一套接续古礼内在精神、与时俱进适应当世并且便易民间施行的礼仪规范,他把原本该归入祭礼的“祠堂”部分置于《朱子家礼》的最前面。学界基本公认,“从朱熹以后,士大夫的家庙和庶人的正寝就逐渐衰废,祠堂就代之而起了”。

——摘编自吴倩《宋代儒者与宗族重建之关系探微》

材料二 五四运动时期,部分先进的知识分子对传统家庭制度的弊端进行了揭露和批判。他们认为传统家庭以家长为本位,无视个人的独立和自由。因而他们呼吁摆脱封建家庭的桎梏。他们也提出了一些新的婚姻家庭观念,如取消买卖和包办婚姻,简化婚礼等。不管怎样,五四运动为新的家庭文化产生奠定了思想基础。启蒙运动时期以来的理性精神、科学主义、人道主义和追求人的自由解放等意识都渗透在家庭观念的变革理想中,这也是这一时期家庭观变革的进步意义之所在。

——摘编自李桂梅《中国近代以来家庭文化变迁的历程》

(1)根据材料一,概括宋代儒者重建宗族的举措。(2)根据材料二并结合所学知识,指出五四运动时期部分先进知识分子的“家庭观”所体现的现代化因子,并简析促使其出现的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,说明当代应如何更好地传承“家文化”。

材料一 明清之际,西方传教士来到中国,他们以学术作为传教的先导,带来了迥异于中国传统文化的新的科学和哲学思想。一些进步知识分子被西方学术所吸引,渴望得到摆脱社会危机的启示。统治阶级中的某些人也企图通过学习西方的科学技术,维护皇权和大一统。其中最有代表性的是明末的徐光启和清初的康熙皇帝。这些活动影响和启发了明清之际的启蒙思想家,促进了中国学术思想由古代向近代的转变。

——摘编自吴乃华《明清之际的西学东渐》

材料二 1840年的鸦片战争,古老中国的国门被西方列强的坚船利炮强行打开,中国人被迫感悟到这样一个不容回避的事实:落后就要挨打。“师夷之长技以制夷”代表了一批先进的中国人的呼声,为此了解西方,走向世界,成为中国历史发展的必然趋势。西学输入,或由政府规划,或出个人胸臆,尽管他们终极目标各有不同,但从中国实际出发,比较中西异同,引进西学改造中国的操作原则却有相通之处。中国社会的变动曲线,也就成了西学东渐的主线。

——摘编自熊月之《晚清西学东渐史概论》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明末清初西学东渐得以形成的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,说明晚清西学东渐的主题。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简析明末以来西学东渐对中国社会的影响。

材料一 中华茶文化发展史上有着“兴于唐、盛于宋”之说。北宋首倡“茶德”,赋茶以德喻人德,赋茶以性喻人性,以茶的生命过程比喻人生,这深刻体现了茶道与人道的统一,人与自然的和谐统一。将饮茶、品茶融入到儒家思想中去,赋茶以教化功能。同时,人们注重以茶待客、以茶赠友、以茶孝亲,这些都是以敬茶之礼,扬天人之德,彰心灵之美。

——摘编自陈永昊《论宋代茶文化的历史贡献和当代价值》

材料二 17、18世纪欧洲大陆掀起的一股“中国热”。这股“中国热”从思想领域延伸为对中国的器物和品饮文化的追求。中国精美贵重的丝绸与器物是普通老百姓消费不起的,但宫廷贵族追捧的饮茶之风在民间普及开来,英国社会一改酗酒的靡靡之风,开创一股文明绅士的饮茶风尚。中国茶所传递的精致典雅的东方美学和美容养颜的功效为西方女性所推崇,宫廷茶会和下午茶让贵族千金和劳动群众都有了饮茶社交的机会。

——摘编自盛敏《近代中国茶文化向西欧的传播与中西文化交流》

材料三 1998年在美国洛杉矶举行了“走向21世纪中华茶文化国际学术研讨会”,标志着中国茶文化交流走出了国门。2019年在中国等主要产茶国的倡导和推动下,联合国大会宣布将每年5月21日确定为“国际茶日”。2022年“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

―摘编自宋时磊《人类命运共同体视域下中国茶全球传播的价值论析》

(1)根据材料一,归纳宋代茶文化的基本理念。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国茶文化在英国传播的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明新时期中国茶文化全球传播的原因。

材料 中国是世界上最早创造神奇漆器和大漆文明的国度。从河姆渡与跨湖桥出土的漆物遗存看,早在8000年前中国人就已开始用大漆髹涂器物。除了史前、商周等漆器文明外,汉代与明代的漆器最为显赫与多彩,是中华漆器艺术的两座丰碑。相比青铜浇铸的繁缛笨重的器物,对于汉代人来说,漆器的轻盈飘曳满足了时代需求和审美向度。汉代漆器张扬的红与成熟的黑,为汉代人个性的展示提供了载体,也成就了汉代人的美学气场和精神世界。在明代,伴随皇家对漆器的喜爱以及商品经济的发展,漆器再度成为中国人展示财富的物件。安徽漆工黄大成放弃科举功名,著述了中国历史上唯一存世的漆工图书——《髹饰录》。

在中国,音乐、建筑、书法、绘画、家具等诸多领域无不受到大漆的惠爱,大漆甚至影响了哲学与诗学的发展。在海外,中国传统漆艺也在一定程度上影响着世界文化的走向。从汉唐起,日本人就开始向中国学习漆器制作工艺。法国路易十四时期,中国的漆器被源源不断地输入法国宫廷。在英国,诗人普赖尔对中国漆橱柜之美十分神往,家具设计师汤姆·齐平特采用中国福建漆仿髹漆家具,开创了具有中国美学特色的“齐平特时代”。

——摘编自胡玉康《中华大漆文明之光》

(1)根据材料并结合所学知识,分析明代漆器大流行的原因。

(2)根据材料并结合所学知识归纳大漆文明发展的特点,简述其影响。

文化外交是主权国家利用文化手段实现对外文化战略目标的一种外交手段。新中国成立至今,文化外交成果丰硕,形成了完整的战略布局。但在国际上中国文化外交仍然存在很大挑战。

| 时间 | 主张 | 成就 | 挑战 |

| 新中国成立时期 | 反对霸权、支持第三世界、和平共处、平等互利、相互吸收 | 与苏联、东欧等社会主义国家展开文化交流与合作 | 美苏冷战 霸权主义 |

| 文革时期 | 文化外交曾一度停顿 | 乒乓外交 | / |

| 改革开放时期 | 求同求和与全面参与 | 北京奥运会、上海世博会 与123个国家签订文化合作协定。 与160多个国家文化往来。 与数千个世界文化组织保持联系 | “文明冲突论” “历史终结论” “中国威胁论” “中国崩溃论” |

| 新时代 | 尊重世界文明多样性以我为主、兼收并蓄 | “一带一路” “人类命运共同体” 北京冬奥会、《流浪地球》 中国式现代化 | 关闭孔子学院 限制留学生 “阴间滤镜” “双重标准” |

——摘编自杨悦《新中国文化外交70年——传承与创新》等

(1)根据材料并结合所学知识,分析新中国成立以来文化外交变化的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括中国应对文化外交挑战的举措。