西汉:汉族移民及农业开垦

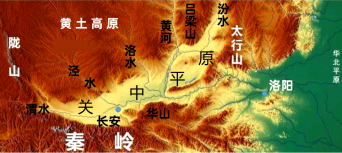

材料一 西汉积极推行了“实关中”和“戍边郡”这两项移民政策。“实关中”是把距离较远地区的一部分人口财富移植到关中地区(王朝的畿内,即王都及其周围千里以内的地区)。“戍边郡”就是移民实边,目的在巩固边防。……接受移民最多的是黄河中游和上游地区。

材料二 汉武帝以后至西汉末百年之间,黄河上游和中游地区人口日益增殖,田亩日益垦辟,尤其是宣帝后七十年内,匈奴既降,北边无事,发展得当然更快。

材料三 内地人民移居到边郡后,以何为生?极大多数是以务农为本。

…山陕峡谷流域、泾渭北洛上游及其逼北的河套地区……从未开垦过的土地在初开垦时是很肥沃的,产量很高…·所以垦区扩展得很快。……以畜牧射猎为主变为以农耕为主,户口数字大大增加,乍看起来,当然是件好事。但我们若从整个黄河流域来看问题,就可以发现这是件得不偿失的事。

——谭其骧著,莴剑雄、孟刚选编《谭其骧历史地理十讲》

根据材料并结合所学,对西汉“实关中”和“戍边郡”的移民政策进行历史解释。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

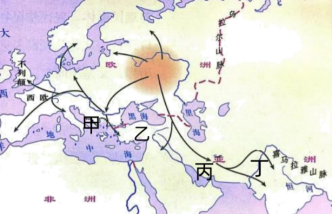

| A.印欧人迁移到①传播了马车和铁器 |

| B.印欧人迁移到②成为西方文明的源头 |

| C.印欧人迁移到③使恒河流域成为区域文明的中心 |

| D.印欧人迁移到④建立历史上第一个地跨亚非欧的大帝国 |

| A.北方汉族人口大量南迁 | B.统治者汉化政策的推动 |

| C.民族迁徙促进文化交融 | D.经济发展南北差异消失 |

| A.生活实践需要推动技术革新 | B.印欧人一直重视科技发明 |

| C.印欧人善于吸取其他民族的长处 | D.印欧人和农业居民互动频繁 |

时间 | 原因 | 目的地 |

| 317—879年 | 东晋五胡乱华 | 鄂豫南部、皖赣沿长江南部、赣江上下游 |

| 880—1126年 | 唐末黄巢起义 | 皖南、赣东南、闽西南、粤东北 |

| 1127—1644年 | 宋高宗南渡、金人南下、元人入主中原 | 粤东、粤北等 |

| A.民族迫害 | B.宗教传播 | C.政局动荡 | D.江南开发 |

材料一:东汉末年以来,各地封建军阀长期混战,中原地区人口大量死亡,生产遭到严重破坏,三国及西晋统治者为补充兵源、发展生产,鼓励甚至强制少数民族入迁。晋武帝在位时,仅匈奴入塞者就有三十万左右。“终魏晋世,黄河、长江两流域间,连岁凶灾,几无一年或断。总计二百年中,遇灾凡三百零四次。其频度之密,远逾前代”。东晋十六国时期,匈奴汉国刘渊在其徙都平阳时,将民户也迁到平阳。在灭后燕后,前秦苻坚将关东胡汉人民十万户迁至统治中心关中。

——庄金秋《两晋与北方民族政权关系研究》

材料二:1850年代,美国许多州,尤其是西部各州在欧洲设立了移民办事处。1862年,林肯签署了《宅地法》,规定符合一定条件,美国公民或申请公民资格的人,都能免费获得一块160英亩的公共土地。1864年,美国政府成立了移民局,通过了《鼓励移民法》。同年,波士顿商会还成立了美国移民公司,目的是从欧洲招募熟练工人。1865年以后,各州积极采取移民政策,招募劳动力的热潮从东部扩展到西北部。1850年起,美国移民数量剧增。从1820年至18880年,合计有1164万人移居美国。

——摘编自王晓峰《美国政府经济职能及变化研究》等

材料三:1954年,仅上海市无法就业的青年就达60多万人。在团中央的发起和组织下,全国迅速掀起组织青年垦荒队到边疆的活动。1956年,中共中央指出国家应当有计划地开垦荒地,扩大耕地面积,决定从1956年开始,在12年内,要求国有农场的耕地面积要增加到14000万亩。1956年的移民垦荒任务确定为:由山东、河南、河北、北京、天津、上海等省市移出55万余人,分别安置在黑龙江、青海、甘肃、江西、内蒙古等省区,建立新的农业生产基地。1956年中央对移民垦荒的工作给予了很大支持,迁移时所需的路费和住房、建设新村道路、桥梁、水井等费用,均由国家投资解决。

——摘编自闫存庭《新中国成立初期的移民垦荒运动》

(1)根据材料一,概括东汉末年至两晋时期北方少数民族迁徙的原因,并指出其迁徙的方向。(2)根据材料二并结合所学知识,分析19世纪50—80年代美国外来移民潮形成的历史背景。

(3)根据材料三概括指出1956—1957年我国省际移民迁徙的特点,结合所学知识,分析这一时期省际移民迁徙的历史作用。

| A.军事扩张和文化交流 | B.阿卡德王国的兴盛 |

| C.区域贸易和人口迁徙 | D.区域性市场的发展 |

③率先掌握了冶炼铁器的技术 ④首次将西亚与北非文明统一起来

| A.①③ | B.②④ | C.①②③ | D.①③④ |

材料一 江苏跨江临海,港口众多,地处中国东部沿海核心位置,自古就有先民流寓海外。自六朝以来,江南人口迅速增长,对外交往非常频繁,吴地成为重要的造船和出海基地。古代江苏移民为以中国为中心的东亚文化圈的构建作出了不可磨灭的贡献。日本福冈地区发现的绳纹文化晚期的水田遗址,成为吴越稻文化传播日本的最早例证。魏晋南北朝时期,吴地就有从事纺织、制镜等技艺的工匠流寓日本、朝鲜等国传艺营生。吴人知聪携内外典、药书移居日本,还携带了佛经、佛像等物,对日本早期的佛教产生了一定影响。

——摘编自邵政达《文明交流互鉴视域下古代江苏海外移民探析》

材料二 自鸦片战争以来,江苏就成为中国东南地区对外开放的重要门户,江苏人通过各种途径移民出国者日益增多。1860年清廷和英、法两国先后签订了《北京条约》,正式确立华工出国的合法化。江苏逐渐成为广东、福建以外移民海外人数最多的地区之一。自1872年晚清政府选派留学生起,江苏籍人数在近代海外留学移民中始终居于前列。一些工商业者为谋求企业发展,或为摆脱洋行控制,到海外开拓销售市场或分支机构。据有学者估算,一战华工大多来自华北地区的山东、河北与河南等地,江苏人次之。

——摘编自丁美丽《跨国主义视域下近代江苏海外移民探析》

(1)据材料一并结合所学知识,概括六朝以来江苏先民“流寓海外”的背景。

(2)据材料二并结合所学知识,分析近代江苏海外移民居多的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,试从文明交流的视角,比较古代与近代江苏海外移民现象的显著不同。

| A.扩大了城邦制度的影响 | B.重视强化民族认同感 |

| C.传播了先进的生产方式 | D.构建了中央集权体制 |