| A.农副产品商品化有被迫现象 | B.农民承受了官府沉重的剥削 |

| C.赋税改革并未真正付诸实施 | D.统一征银影响农业生产时间 |

| A.加重了人民的负担 | B.实施的基础是均田制 |

| C.特点是土地为标准 | D.解决了贫困问题 |

材料一 凡百役之费,一钱之敛,先度其数而赋于人,量出以制入。户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差。不居处而行商者,在所郡县税三十之一,度所与居者均,使无侥利。居人之税,秋夏两征之(故称“两税”),俗有不便者正之。其租庸杂徭悉省,而丁额不废,申报出入如旧式。其田亩之税,率以大历十四年垦田之数为准而均征之。夏税无过六月,秋税无过十一月。逾岁之后,有户增而税减轻,及人散而失均者,进退长吏,而以尚书度支总统焉。

——摘编自刘昫等《旧唐书》

材料二 一条鞭法是明代万历年间通令全国实施的一项新的赋役制度,它“总括一州县之赋役,量地计丁,丁粮毕输于官”,“通计一省丁粮,均派一省徭役”,将一切征项,包括赋、役及额外加派、土贡方物等,悉并一条,化繁为简;它取消各种摇役名目,实行银差,使徭役空前简化;同时,一条鞭法实行徭役征银并部分“摊丁入亩”。它简化了赋役制度,改变了历代赋、役分开征收的方法,使二者合而为一。同时,由于一条鞭法简化了税收的程序,它在客观上确保了财政收入,缓和了阶级矛盾。

——摘编自蒲志新《略论明清时期的赋税改革》

(1)结合材料一和所学知识,指出唐代两税法的征税依据并说明推行两税法的原因。

(2)结合材料一、二和所学知识,归纳从唐中叶至明中叶赋役制度发展变化的总趋势,并分析明中叶改革赋役制度的意义。

| A.根本上提高了农民社会地位 | B.减少了政府的财政收入 |

| C.顺应了社会经济转型的要求 | D.消除了人口隐匿现象 |

| 出处 | 记述 |

| 《新唐书》志第四十一· 食货一 | “诸庶人有身死家贫无以供葬者,听卖永业田……” |

| 《全唐文》卷33玄宗《禁官夺百姓口分永业田诏》 | “王公百官及富豪之家,比置庄田,恣行吞并,莫惧章程……致令百姓无处安置,乃别停客户,使其佃食” |

| A.均田制存在瓦解的可能 | B.租佃经营方式占据主导地位 |

| C.小农经济的发展遭受重大打击 | D.政府可以有效控制土地 |

直隶十府五州通省摊丁后负担变化(单位:两)

| 府、直隶州 | 顺天府 | 永平府 | 天津府 | 大名府 | …… | 总计 |

| 原征丁银 | 36264.76 | 26783.24 | 8278.37 | 47188.41 | …… | 400171.7 |

| 摊入丁银 | 26903.77 | 14357.44 | 17183.69 | 56760.58 | …… | 404854.9 |

| A.永平府地区相对地少丁多 | B.大名府农民赋税负担最高 |

| C.古代中国农业税最终废除 | D.地方财政收入陷入负增长 |

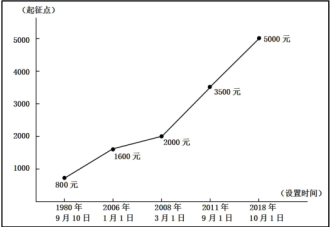

| A.贫富差距逐渐消除 | B.社会发展的客观实际 |

| C.对外贸易不断发展 | D.公民纳税意识的增强 |

| A.减轻地方财政负担 | B.稳定地方社会秩序 |

| C.遏制地方官员贪腐 | D.提高民众生活水平 |

| A.基本沿袭了秦朝的经济政策 | B.政府对社会形势的认识比较清醒 |

| C.郡国并行推动社会经济发展 | D.农民的政治地位得到了显著提高 |

| A.加重了区域经济的不均衡 | B.妨碍了社会经济的发展 |

| C.推动私营棉纺织业的繁荣 | D.促使财政管理权限下移 |