材料一 我国最早的“身份证”是隋唐时期朝廷发给官员们的“鱼符”(形状像鱼),它是用木头或者金属精制而成的。“鱼符”上面刻有官员的姓名、任职衙门及官居品级等。当时,凡亲王和三品以上官员所用的“鱼符”,均以黄金铸制,五品以上官员的“鱼符”为银质,六品以下官员的“鱼符”则为铜质。“鱼符”的主要用途是证明官员的身份,便于应召出入宫门验证时所用。据明人陆容《蔽圆杂纪》载:牙牌(宋朝时开始使用,用象牙、兽骨、木材、金属等制成的板片)不但官员们悬之,“凡在内府出入者,无论贵贱都悬牌,以避嫌疑。”

——江西省吉安市吉州区档案局肖丽萍《从一张民国时期的身份证谈起——中国身份证历史变迁》

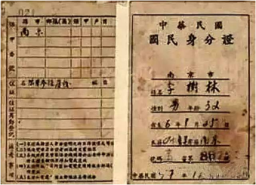

材料二 民国时期的一张身份证(局部)

这张身份证中还有;半身像片、钢印、持证人的所在地、姓名、性别、出生日期、本籍、寄籍、号码、颁发日期;受教育程度、职业(行业、职位)公职候选人资格(类别、证书号码、指纹)家属(称谓、姓名)役历(役别、日期、证明长官)保甲番号(乡镇、保、甲、户、日期)住址(名称、日期)注意事项等。

——江西省吉安市吉州区档案局肖丽萍《从一张民国时期的身份证谈起——中国身份证历史变迁》

回答:

(1)依据材料指出唐朝“身份证”的功能。

(2)依据材料说明明朝至民国时期我国“身份证”制度发展的趋势是什么?

(3)依据材料并结合所学知识分析民国时期国家实行身份证制度的作用。

| A.新的生产方式的产生 |

| B.重农抑商政策的瓦解 |

| C.官营手工业高度发展 |

| D.商品经济的较快发展 |

材料一 唐朝规定:每丁每年缴纳租粟2石;户调随乡土所产,绫2丈,锦3两,或纳布2丈5尺,麻3斤;每丁每年服役20天,闻年22天,也可以纳绢或布代役:一天折合纳绢3尺,称为庸。……

材料二 1581年张居正改革,其内容为“总括一县之赋役,量地计丁,一概征银,官为分解,雇役应付”。

材料三 丁口之输赋也,’其来旧矣。至我朝雍正问,固各疆吏奏请,以此摊入地亩。于、是,输纳征解,通谓之地丁,或曰丁随地起。……惟均之于田,可以无额外之多取,而催科易集。.

材料四 清朝前期人口统计

(1)据材料一、二、三,指出唐朝到清朝分别实行的赋税制度,并概括其各自的特点。

(2)据材料三、四和所学知识,概括指出清朝实行这种赋税制度的积极效果。

(3)据材料和所学知识概括我国古代赋税制度的演变趋势。

材料一北魏到隋唐,均田制绵延了300多年,保留了大量的国有小农,但这一制度到唐中叶已经崩溃。宋代不立田制,国家不再干涉土地财产关系的变化,结果是租佃关系盛行,成为主导的土地经营形式。宋代佃户人身自由,法律上也和主人有基本的平等地位……地租形式主要是分成租和定额租。分成租随整个产量的多少而波动,所以地主还对土地的经营加以干预。而定额租则佃农可完全自主经营……有人估计,宋代的亩产量比唐代要提高1.5倍。

——马克垚《世界文明史》

材料二鱼鳞册始行于洪武二十年。量度田亩方圆,次以字号、悉书主名,及田之丈尺,编类为册,状如鱼鳞,号曰“鱼鳞图册”。先是,诏天下编黄册,以户为主,详具旧管、新收、开除、实在之数为四柱式。而鱼鳞图册以土田为主,诸原坂、坟衍、下湿、沃瘠、沙卤之别毕具。鱼鳞册为经,土田之讼质焉。黄册为纬,赋役之法定焉。

——钱穆《国史大纲》

材料三据史载:“(明末清初)吾邑地产木棉,行于浙西诸郡,纺绩成布,衣被天下,而民间赋税,公私之费,亦赖以济。”“妪晨抱纱入市,易木棉以归,明旦复抱纱以出,无顷刻间,织者日成一匹,有通宵不寐者。田家收获,输官偿外,未卒岁,室庐已空矣。其衣食全恃此。”故一旦商贩阻塞,棉花和棉布滞销,农民经济的运转就会出现危机。

——郑学檬《简明中国经济通史》

(1)根据上述材料,结合所学知识,指出北魏到宋朝农民身份的变化及其主要原因,分析明代黄册、鱼鳞图册的历史作用和明清时期农业经济的主要特征。

(2)根据上述材料,结合所学知识,指出自宋至明中国古代农业生产关系的变化趋势及影响。

材料一 “昨日入城市,归来泪满巾。遍身罗绮者,不是养蚕人。”(张俞《蚕妇》)“只向贫家促机杼,几家能有一絇丝。”(王安石《促织》)

——摘编自李明伟(清末民初城市社会阶层嬗变研究)

材料二 各通商口岸输入洋纱统计表(1867~1892年)(资料来源:历年海关统计与报告)

材料三 郑观应提出:“欲制西人以自强,莫如振兴商务。……”原夫欧洲各国,以通商为大径,以制造为本务。……若有商而无工,徒弃已利以资彼用而已。即今力图设计,切勿薄视商工。……张謇在《代鄂督陈立国自强疏》中指出:“世人皆言外洋以商务立国,此皮毛之论也,不知外洋富民强国之本实在于工。讲格致(清末对物理、化学等自然科学的统称),用机器,精制造……此则养民之大经,富国之妙数,御侮自在其中。”

——摘编自《张之洞评传》

材料四 1922年爆发棉纺织业危机,大生纱厂危机严重,当时政府没有提供什么有价值的帮助。……日本在上世纪20年代初经济恐慌中采取了大规模的紧急救济措施,为各行业提供经济贷款援助。日本的大型企业、商业银行、股票交易所很快摆脱了困境,在随后的中日纱厂竞争中迅速拖垮了大生。……张謇寻求国外资金的支持,向美国资本家借款不成,大生无可挽回地走向衰落。

——摘编自傅国涌《大商人》

(1)材料一反映了什么样的社会现象?根据材料和所学知识指出当时织妇进行生产的主要目的。

(2)根据材料二分析1867年~1892年中国进口棉纱呈现出怎样的变化趋势?结合所学知识分析其原因。

(3)根据材料三概括郑观应和张謇主要经济思想的异同。并说明他们的思想在当时起到了什么作用?

(4)根据材料四和所学知识分析大生纱厂走向衰落的原因。综合上述材料谈谈政府在经济发展中的角色。

| 朝代 | 夏商周 | 秦汉 | 魏晋 | 宋元 |

| 称谓 | 臣、人、众、野人 | 夫、仆 | 田客、部曲 | 佃客、庄客、农户 |

| A.士大夫阶层不断丧失对土地的占有权 | B.自给自足的小农经济的形成与强化 |

| C.农民对地主和国家的依附关系的松弛 | D.自耕农阶级在曲折中渐趋发展壮大 |

| 时期 | 内容 |

| 清朝初期 | 地赋和丁赋是分别征收的。地赋是农民交纳的地税,丁赋是百姓向政府提供的徭役折银,田赋和丁赋都是用银两折算,称为地银和丁银 |

| 康熙年间 | 规定以康熙五十年(1711年)的人丁数作为征收丁税的固定丁数,以后“滋生人丁,永不加赋” |

| A.加强了封建国家对农民的人身控制 | B.解决了封建国家赋役征收不均的问题 |

| C.客观上有利于手工业和商业的发展 | D.造成了农村大量隐瞒人口现象的发生 |

| A.国民收入得到普遍提高 | B.个税征收制度更加完善 |

| C.对外贸易总额极大增长 | D.国民贫富差距不断拉大 |

材料一 唐初,实行轻薄赋政策,以“征赋宽简”为原则,规定每丁一年交“租”粟二石,输调”绢二丈、绵三两(或布二文五尺、麻三斤),此外,每丁每年劳役二十天。不应役者,按每日三尺绢折纳,叫“庸”。同时加强户籍管理,“诸脱户者,家长徒三年”,里正“不觉(户口)脱溺增减者,一口答四十,三口过杖一百,十口徒三年。

材料二 中唐以后,军部割据,战乱频繁,人口流亡,唐王朝直接控制地区减少,经济危机进步加深。据载,山东、河北、河南地区15道71州的23人口,12仓贮谷物,23的调绢帛,1/10的盐税均为藩镇所占。780年宰相杨频行两税法,规定:按“量出以制入”的原则,根据财政支出确定总税额,分掉到各州;“户无主客,以见居为”,不论土著户与上迁户,律在现居地立籍纳税,不论行商、坐商,都要交税;“人无丁中,以贫富为差”,废除租席调及一切杂税,主要依据田地及户等、资产征税,“资产少者则税少,资产多者则其税多”两税计钱征税,百姓实物折缴;商人据其收入,征税130;两税每年分夏秋两次征收,分别为六月末和十一月末为期

——摘编自詹子庆《中国古代史》(下)

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括唐初至唐中期赋税制度发生了哪些变化?并分析其原因。

(2)根据材料一、二并运用所学知识,简析两税法改革的历史意义。

| A.促进了思想文化的繁荣 | B.减少了政府财政收入 |

| C.提高了民众的生活水平 | D.适应了社会经济发展 |