| 时期 | 西周 | 春秋战国 | 东汉 | 唐中期至清末 |

| 主要形式 | 田邑 | 实物 | 实物与货币各半 | 货币 |

| A.由田邑到实物的转变体现了商品经济的发展 |

| B.由实物到货币的变化体现了政治制度的变革 |

| C.俸禄制度的变革与赋税制度的变革密切相关 |

| D.俸禄制度的变革体现了中央集权的不断变化 |

2 . 材料 为了消除按田亩数、人丁数征收赋役的两重标准所带来的混乱和弊端,清统治者不得不进行更大的赋役改革。康熙五十一年清政府宣布以康熙五十年全国的丁银额为准,以后“滋生人丁,永不加赋”。即把全国征收丁税的总额固定下来,不再随着人口的增加而增税,这对无地少地的劳动人民有一定的好处。但是并没有取消人丁税,并没有解决丁役负担不均的问题。因为丁税按每户的人丁数征收,过一定时间,每户人丁数由于生育死亡而发生变化,丁税的负担者也要随之变化。因此,康熙末年,开始在广东、四川试行将丁口之赋摊入地亩征收的办法。康熙五十五年,“广东所属于银,就各州县地亩摊征。每地银一两,摊丁银一钱六厘四毫不等。”“丁随地起,见于明文者,自广东始。”雍正元年正式向全国颁布诏令,推行“摊丁入亩”政策,决定把康熙五十年的丁数2642万定为常额,丁银335万余两摊入田亩中一并征收,称为“地丁银”。此后直到乾隆四十二年贵州省最后宣布实行“摊丁入亩”为止,全部完成了这一赋役制度的改革。

(1)根据材料,概括清朝前期赋役制度改革的特点。

(2)根据材料和所学知识,分析清朝前期赋役制度改革的影响。

| A.均田制遭到破坏 | B.自耕农的发展壮大 |

| C.社会结构的变化 | D.人头税已经被废除 |

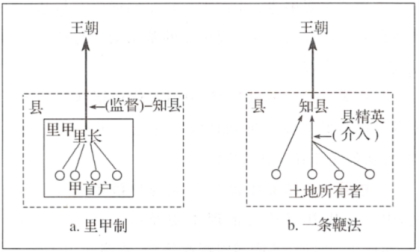

材料一 唐代实行租庸调制,成年男子是国家赋役的主要承担者。其每年需向国家交纳粟二石,为租;交纳绢二丈、棉三两或布两丈五尺、麻三斤,为调;需为政府服徭役二十天。如不服徭役,丁男可采取“输庸代役”的方式以免役。随着均田制的破坏,农民大量逃亡。安史之乱爆发后,政府新增很多税收项目,但并没有解决经济困局。780年,宰相杨炎将此前的租庸和名目繁多的杂税合并为地税和户税,地税是履亩征税,户税是按户等高低征收绢帛和钱,分夏秋两次征税,此为两税法。

——摘编自李军《从租庸调到两税法》

材料二 唐初立租庸调之法,……杨炎变为两税,……虽租庸调之名浑然不见,其实并租庸而入于租也,相沿至宋,未尝减庸调于租内,而复敛丁身钱米。……嘉靖末行一条鞭法,通府州县十岁中,夏税、秋粮、存留……均徭、里甲、土贡、雇募、加银之例,一条总征之。……杂徭仍复纷然。……嗟乎!税额之积累至此,民之得有其生也亦无几矣。

——黄宗羲《明夷待访录》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐朝两税法与租庸调制相比有何新变化,并分析两税法的历史作用。

(2)根据材料二,概括古代中国赋税制度演变过程中出现的主要弊端,并结合所学知识分析形成的原因。

5 . 材料 秦汉时期,从税收对象上看,田赋已不再是夏、商、西周时期人头税性质的地租,而是财产税性质的农业税;而同时存在的算赋、口赋、更赋、户赋等仍然是人头税;这一时期的财产税总额明显低于人头税总额,不过财产税的出现毕竟是一大进步。在税收形态上,这一阶段和前一阶段相比,货币税有了长足的发展:不仅工商税征收货币,而且连农业人口承担的赋税也大部分征收货币;在两汉,除田赋要缴纳实物外,其他各税都可以缴纳货币。

在税收结构上,这一阶段,随着手工业和商业的发展,工商税收具备了一定规模,农业税独大的税收结构已经不再,但由于当时的统治者“歧视”工商业,并对工商业采取了重税政策,造成了工商业的处境艰难,发展缓慢。

——张敬群《中国税制演进规律初探》

(1)根据材料,概括秦汉税收制度的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,简析秦汉税制变化的历史影响。

| A.说明中国被卷入资本主义货币体系 |

| B.凸显明朝中央集权制度已走向顶峰 |

| C.提高了明朝地方治理改革的有效性 |

| D.改变了传统中国社会的土地所有制 |

材料一 清朝康、雍、乾长达一个多世纪中,社会总体稳定,清政府取消了人头税,根据耕地面积确定税额,减轻了下层百姓负担。农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制。玉米、甘薯等耐寒、耐旱、高产作物不断推广,人们将林木覆盖的山地和草原广为开垦,人口从清初的1.8亿增加到鸦片战争前夕的4亿之众,引起了一系列变化;一些地区“游手好闲者更数十倍与前”“田地责少,寸土为金”,水土流失和草原沙化现象凸显,农业人均收入递减,各地民变此起彼伏。

根据材料一并结合所学知识,说明清中期人口膨胀的原因。

| A.赋役沉重导致农民抗交 | B.按丁收税成为历史必然趋势 |

| C.大官僚大地主势力强大 | D.税制变化加重了地主的负担 |

| A.加强了封建国家对农民的人身控制 |

| B.解决了封建国家赋役征收不均的问题 |

| C.客观上有利于手工业和商业的发展 |

| D.造成了农村大量隐瞒人口现象的发生 |

| A.对农业经济的依赖减弱 | B.主动适应商品经济发展 |

| C.赋税征收标准发生变化 | D.国家治理能力逐渐衰退 |