材料 唐中叶是中国税制史上赋税结构发生重大变革的时代,两税法的实施,举改变了重人头轻田赋的局面,使田赋在整个赋税总额中的比例顿然突出。宋朝建立以后,情况发生了新的变化,这种变化的基本趋势是两税在财政收入中的比重日益削减。与此同时,商税急剧增长,构成了政府财政的主要来源。这里需要说明的是,所谓农业税的削减是相对商税的剧增而言的,但就农业税本身来说,终两宋300余年,也基本维持一个大致稳定的水平而未下降。与西方不同,中国古代社会不存在纳税人或纳税人组织与官府争夺税权的斗争,大至赋税结构的演变,小至某项税额的增减,一概由官府决定。在这样的情况下,南宋偶然出现商税超过农税的现象自然是官府控制的结果。

——摘偏自顾銮斋《中西中古社会赋税结构演变的比较研究》

(1)根据材料,概括唐宋赋税制度演变的基本特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析唐宋赋税制度演变的原因。

2 . 第一次世界大战是帝国主义战争,但它也影响到了殖民地半殖民地国家。阅读材料,回答问题。

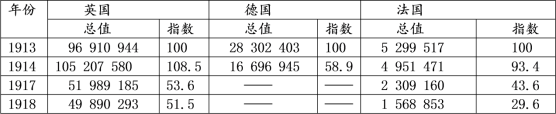

材料一 1913—1918年英、德、法三国输华货物总值表(单位:两;指数:1913=100)

——周秀鸾《第一次世界大战时期中国民族工业的发展》

材料二 1914年7月底,酝酿已久的第一次世界大战爆发,印度作为英国殖民地,被英国宣布参加对德作战,成了它的兵员、物资和财力的重要供应基地。大战造成的突然变化的形势对印度资本主义和民族运动发展带来双重影响。最初,印度经济和民族运动的发展进程骤然被打断,造成了很大混乱,但不久,客观有利的一面,在印度资产阶级和民族力量的积极作用下开始发挥作用。

——摘编自林承节《殖民统治时期的印度史》

(1)根据材料一,指出1913~1918年英、德、法三国输华货物总值变化的总体趋势。并结合所学知识,分析造成这一现象的主要原因。

(2)根据材料二,指出印度被卷入第一次世界大战的原因以及一战爆发对印度社会造成的直接后果。并结合所学知识,归纳一战客观上对殖民地半殖民地国家民族运动和民族经济的有利影响。

材料一 20世纪60年代末、70年代初,国际格局发生很大变化,出现了多极化趋势,反对霸权主义的呼声日益增强,依靠两大阵营进行对抗已不可能。美国和苏联在军备竞赛中耗费了大量财力物力,严重影响了经济发展。尤其是美国,长期的全球扩张造成沉重的财政负担,又被旷日持久的越南战争拖得精疲力尽,经济陷入困境,霸主地位动摇。美苏两国开始调整对外政策和相互关系。1969年,尼克松提出“伙伴关系、实力和谈判”的方针,强调均势外交。在这种对外战略指导下,美国调整了全球军事部署,从越战中脱身,并积极谋求同中国对话,对苏联采取“缓和”外交。70年代,苏联领导人勃列日涅夫宣称,要把“缓和”摆在“外交政策的首位”,苏联加强与西方国家的交往并着重改善同美国的关系。在两国新的外交策略推动下,美苏关系出现了缓和的新局面。

材料二 1972年美国总统尼克松出访苏联,与勃列日涅夫举行会谈。5月,签订《美苏关于限制进攻性战略的某些措施的临时协议》即《第一阶段限制战略武器协议》。该协议把美苏已经形成的核力量均势用国际法律文书的形式确定下来,被视为保持双方战略稳定的基础。此后两国首脑的一系列互访和会谈把美苏“缓和”推向高潮。1975年,欧洲大多数国家以及美国、加拿大等国在芬兰首都赫尔辛基举行“欧洲安全与合作会议”(简称欧安会),并签署了《赫尔辛基宣言》,提出:互相尊重国家领土主权的完整及平等地位,不干涉内政,禁止使用武力或以武力相威胁,加强经济、科技、环境等领域的合作。至此,东西欧之间的“冷战”对峙得到了一定的缓解。……美国在与苏联“缓和外交”的同时,还积极推行“和平演变”战略。同样,苏联也提出,“缓和”绝不能放弃意识形态的斗争。尼克松表示,“要让美国退出世界竞争,不再设法当第一,那将是非常严重的错误”。勃列日涅夫同样表示,缓和是“使苏联赢得时间来加强我们的军事和经济实力,从而使我们能够在任何需要实现我们意愿的地方实现我们的意愿”。……1979年苏联入侵阿富汗,表明苏联的霸权主义政策发展到顶峰。1980年,美国提出了用武力遏制苏联南下的“卡特主义”,重新强调实力和军事遏制。美、苏关系也重新紧张起来。

——以上材料均出自《世界现代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括美苏推行“缓和外交”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析的美苏“缓和外交”的影响。

材料一 儒学之所以成为中国传统思想主干,还在于原始儒学本身的多因素多层次结构所具有的包容性质,这使它能不断地吸取融化各家,在现实秩序和心灵生活中构成稳定系统。由于有这种稳定的反馈系统适应环境,中国传统思想一般表现为重“求同”。它通过“求同”来保持和壮大自己,具体方式则经常是以自己原有的一套来解释、贯通、会合外来的异己的东西,就在这种会通解释中吸取了对方,模糊了对方的本来面目而将之“同化”。

——摘编自李泽厚《中国古代思想史论》

材料二 中国科举大事记

| 朝代 | 概况 |

| 隋朝 | 606年,科举制产生。整个隋朝,举行了五次考试,中举者总共十余人。 |

| 唐朝 | 唐高宗时期颁《五经正义》于天下,令每年明经依此考试;武则天时设武举,由兵部主持。 |

| 宋朝 | 992年,糊名考校(盖住考生姓名来改卷)成为定制;1015年,始置誊录院,令封印官封试卷后,由书吏誊抄为录本。1124年,礼部试进士一万五千人,徽宗特令增百人额。 |

| 明朝 | 明太祖令“专取四子书命题试士”;明宣宗时始分南北中卷取士;明成化年间,八股文定型。 |

| 清朝 | 光绪年间七月,废科举,广设新式学堂。 |

——据翟国璋主编《中国科举辞典》整理

材料三 平遥文庙是国家级重点文物保护单位,是平遥古城的重要组成部分,有着极高的历史文化价值。平遥文庙的历代修建扩建,都力求最大限度地达到左右对称。平遥文庙的主体建筑与附属建筑掩映相称,内部陈列有大量礼器和祭器,历代对从祀者都有严格的等次排位。其中的“明伦堂”是文庙学宫的主要教学之处,也是施行儒学教育的重要场所,“明伦”取“存天时,明人伦”之意。

——据柳雯《中国文庙文化遗产价值及利用研究》等整理

(1)材料一认为儒学的突出特点是什么?请以荀子思想、宋明理学为例加以说明。

(2)阅读材料二,结合所学,概述科举制演变的趋势。

(3)结合上述材料和所学,有两点认识可供选择作答:①科举制度和儒家思想密切关联。请你简述科举制对儒学和儒生的影响。②请你以平遥古城和平遥文庙为例,简述这些建筑中所体现的儒家思想文化内涵及观念。

【历史上重大改革回眸】青苗法是王安石变法中的重要举措,然而自古以来,对它的批评声就一直存在。阅读下列材料:

材料一 “昔之贫者举息之于豪民,今之贫者举息之于官”,“兼并之家不得乘新陈不接以邀倍息”,也可“广蓄积,平物价,使农人有以赴事趋势,而兼并不得乘其急”。

——转引自李超民《王安石变法与美国20世纪30年代的新政》

材料二 王安石定的标准是年息二分,即贷款一万,借期一年,利息二千。地方上的具体做法是,春季发放一次贷款,半年后就收回,取利二分。秋季又发放一次贷款,半年后又收回,再取利二分。结果,贷款一万,借期一年,利息四千。由于执行不一,有些地方利息之高,竟达到原先设定的35倍!向官府贷款,先申请后审批,道道手续都要求人,交“好处费”。

——摘编自易中天《帝国的惆怅》

请回答:

(1)据材料一,分析王安石实施青苗法的主观目的。结合所学知识,指出其取得的实际效果。

(2)材料二中作者是怎样看待青苗法的?综合上述材料,你认为在制定改革措施时,应注意哪些问题?

6 . (历史选修1:历史上重大改革回眸)

材料954年周世宗即位,当时除契丹等北方边疆地区外,全国已呈现出以后周、后蜀和南唐为主的鼎立局面,统一趋势在不断加强,周世宗勤于政事,他接连下诏恳切地要求臣僚们谏言,同时不许地方官进贡甘鲜食物,宫中也摒绝珠宝珍玩。周世宗还大规模整治河道、兴修水利,并告诫群臣要“厚农桑,薄伎巧,优力田之夫,禁末游之辈”,为改变“赋租不等”周世宗推行“均定天下赋役”,显德五年颁发均田图,派官吏均定河南六十州赋税,仅开封府就查出隐匿土地四万二千多顷。周世宗提出凡兵务精不务多的原则,“诏募天下壮以充禁军;大简骑、步诸军,羸弱者裁去。于是出现“士卒精强,近代无比,征伐四方,向皆捷”的局面。由于英年早逝,世宗没有实现统一天下的宏愿。

——摘编自徐明德《论周世宗的改革及其历史意义》等

(1)根据材料,概括周世宗改革的主要措施。

(2)根据材料并结合所学知识,简析周世宗改革的积极影响。

7 . 【历史选修1:历史上重大改革回眸】

材料春秋时期处于一种兵荒马乱、百废待兴的状态之中。晋国初建之时,其国家体制多仿周制。春秋时期,由于生产力的不断发展,周代的井田制与宗法制被逐步瓦解,晋国的经济基础“并田制”被破坏了、经济基础的动摇就意味着晋国上层建筑已经不适应社会发展的客观趋势了。晋国在韩原之战战败后,通过大量征收军赋来弥补耗费的军力,导致晋国赋税十分沉重。“晋国当时高利贷盘剥十分盛行”,很多人民被沦为债务奴隶,社会矛盾非常尖锐,晋国迫切需要减轻奴隶债务和赋税来缓解社会矛盾。

晋文公时期,晋文公吸取普惠公、晋怀公不得民心的教训,为了称霸中原,锐意改革,起用旧族势力、选贤任能、谋无帅,推行“裂地分民”的土地制度,制定征收旧田一半税收和不征收新田税收的赋税制度,以及轻徭薄赋的经济政策,先后建立三军、三行、五军,制定“被庐之法”,使晋国“政本民阜,财用不匮”,取得城濮之战的胜利,在诸侯中树立威信,称霸中原。

——摘编自王海桃《晋国改革与社会发展》

(1)根据材料并结合所学知识,指出晋文公改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括晋文公改革的内容,并简析其作用。

8 . 【历史——选修1:历史上重大改革回眸】

材料服饰在人类生活中最初只是为了实现遮体、避寒的功能,但是随着社会的发展用衣冠来“昭名分,辨等威”为历代统治者所重视和继承,“衣冠之治”成为中国传统服饰文化的一大特色。

康有为将断发易服与强族强国联系起来,可谓掀起了清末服饰变革之最强音。革命派对于服饰变革的诉求比维新派彻底得多,激烈得多,并伴随仇满、反满的民族主义和革命主义情绪,他们认为:“凡种族之别,一曰血液,二曰风习。”而风习也包括服饰方面,加之结合满清入关时推行血腥的“剔发”、“易服”政策,因此反满就先划清汉族和满族之间的文化界限。……辛亥革命之后,传统旧服饰所承载的政治色彩逐渐淡去,新服饰更多体现了民众的个性和自由选择精神。孙中山先生提出的服装制作原则:“适于卫生,便于动作,宜于经济,壮于观瞻”,使服装基本摆脱了等级和伦理制度的干预,在中国延续几千年的“衣冠之治”也逐渐瓦解

——摘编自张晓瑾《清末到民国的服饰改革与社会心理的变化》

(1)根据材料,概括从古代到民国时期服饰功能演变的过程及趋势。

(2)根据材料并结合所学知识,分析革命派对于服饰变革的诉求比维新派“彻底得多,激烈得多”的原因。

有学者认为,秦以后中国历代的变法大致可以分为征农、征商和农商并征三种类型。阅读材料,回答问题。

材料一 税人为主的征农型变法最典型的是北魏均田制……颁布条文中有“乐迁者听逐空荒不限异州他郡”之规定,租调制以“一夫一妇计”……明朝的“一条鞭”法和清朝的“摊丁入地”都是以税地为主而进行的征农型变法。特别是“摊丁入地”因法律上先已宣布了“滋生人丁永不加赋”从此即将舍地税人的制度彻底废除了。征商型变法,西汉的桑弘羊变法是其典型。盐铁官营……盐铁的生产和运销,一由国家包揽……古人云“十口之家,十人食盐;百口之家,百人食盐;……万乘之国,人数开口千万也”。……食盐垄断,形式上是征商,本质上仍是征农。

材料二 典型的农商并征型变法,是王安石变法。在征农方面他首先推行的是青苗法和免役法。“贷谷于民,立息以偿”,……“凡当役人户,以等第出钱,名免役钱。”……在征商方面王安石推出了市易法,“凡商旅所有必卖于市易,或非市肆所无必买于市易”,真正达到了“尽收天下之货自作经营”的目的。其时,市易司甚至连果实之类都自作经营。

——以上材料摘编自程念祺《中国历代变法类型及其成败》等

(1)根据材料一概括征农型变法的演变趋势。如何理解“食盐垄断,形式上是征商,本质上仍是征农”?

(2)比较材料一、二,指出王安石变法中征农、征商方面措施与材料一中同类措施的主要不同点。

10 . 历史上重大改革回眸

材料据甲骨文记载,商王朝已开始实行人口登记制度,有“登人”或“登众”,即临时征集兵员的记载。春秋战国时期,各诸侯囚为扩大兵源,增加赋役,稳定社会秩序,纷纷建立严格的户口登记制度以了解地方的户口和财政状况。秦朝户口登记更加严密,内容更加详尽,对不报、虚报和假报户口等行为严加惩罚,还作出了不许擅自迁徙,迁徙时必须审核并办理更籍手续等现定,户籍制度至此正式形成。汉承秦制,户籍管理又有发展。汉丞相萧何编制《九章律》,其中的“户律”规定了详细的户籍管理办法,实行编户齐民,历史上首次将户籍管理上升到法律规范。此后,秦汉户籍制度一直为以后历代王朝所沿用。

——摘编自江立华《我国古代的户籍制度及其特点》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代户籍制度的发展趋势及特点。

(2)根据材料并结合所学知识分析中国古代户籍制度的影响。