材料一 明朝中期以前,大明宝钞和铜钱是法定货币;成化、弘治以降,白银上升为事实上的货币,和铜钱一起成为国家法定货币。

万历初年,张居正改革赋役制度,在全国范围内推行“一条鞭法”,“民间输官之物皆用银”“银始独重于天下,百物皆取银为准矣”。

从宋到明,中国银矿的产额略呈减少的趋势,晚明由海外输入的白银总量,大概是国内产银量的十倍。

材料二 美国的白银政策使中国政府陷入白银持续外流、通货紧缩的灾难之中。国民政府于1935年11月4日宣布中国实行法币政策,主要内容是:

(1)确定法币,统一发行。所有完粮纳税及一切公私款项的收付,概以法币为限,不得使用银元。

(2)法币与英镑汇价稳定

(3)全部白银收归国有以充作法币储备金。

材料三 人民币2015年加入国际货币基金组织,更多国家得以将人民币纳入自己的外汇储备。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明朝货币流通变化的趋势?并分析其原因?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析国民政府法币改革的主要背景和影响?

(3)根据材料三,思考人民币国际化有何意义?

背景资料:两税法

唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,迫趣(cu)取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极。民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。吏因缘蚕食,旬输月送,不胜困弊,率皆逃徒为浮户,其土著百无四五。至是,炎建议作两税法。先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。

------《资治通鉴》卷 226

材料一 两税法推行后,有人批评说:每州各取大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。

——陆贽(身为宰相)《翰苑集》卷 22《中书奏议·均节赋税恤百姓第一条》

国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣:税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循,浚我以求宠,敛索无冬春。织绢未成匹,缫丝未盈斤,里胥迫我纳, 不许暂逡巡……昨日输残税,因窥官库门。缯帛如山积,丝絮似云屯,号为羡余物,随月献至尊。夺我身上暖,买尔眼前恩,进入琼林库,岁久化为尘。

——《白居易集》卷 2《重赋》

材料二 今天看来,杨炎创行的两税法的确有着界标性的意义:

其一,征收对象面扩大了。即使不增加每户每亩的税额,国家的收入也会增加,这便从大背景上减缓了中下层平民的税役负担。

其二,更主要的,是改变了租庸调征收以人丁为本的方式,实行以土地为依据征税的新方法。地税是履亩而税,户税虽然按户征派,但分户等高下,户等又依据资产主要是王地多少来划分,事实上也是依据地亩而征;分夏、秋两次征收,以适应当时大部分地区普及二作制的情况,也反映出两税与地亩的密切关系。这个变化是由于均田制崩波后各民户土地占有不均,并且悬殊越来越大的实际情况导致的,杨炎的主观目的是保证税收的顺利实现,在客观上却有着积极的意义。这不仅仅是因为科税由人丁转向地亩间接地松弛了官府对人丁的人身控制,也不仅仅是因为改变了以往各民户占有土地数量不同而租调无差别地征收的弊病, 使中下层农民减轻了负担,使税收趋向合理化,这只是对当时的积极作用;更应看到的是, 按地亩征税顺应了税制发展的历史趋势,结束了汉末以来赋役制度的混乱状态,并为宋代以后的税制理顺了方向。

——曹大为、赵世瑜等《中国大通史》

阅读材料,谈谈你对两税法不同看法的认识?(逻辑清晰,史论充分)

材料一 1856年,亚历山大二世向莫斯科贵族发表演讲说,他说:“到处在谣传,我要给农民自由,这是不公正的……但是,遗憾的是,农民和他们的地主之间存在着敌对情绪,并因此发生了许多不服地主管束的事情……因而,从上面解决比从下面解决好得多。”

——摘自孙成木《俄国通史简编》

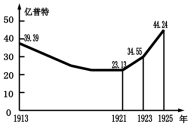

材料二 图为俄国粮食产量变化曲线:

材料三 1989年共产主义制度在波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利罗马尼亚保加利亚的崩溃,当然还有东德——它以并入联邦德国而整体消失……一度令人畏惧的柏林墙被敲成一片片碎片做了纪念品。1991年12月底,飘扬在克里姆林宫镰刀锤子的苏联红旗徐徐降下,俄罗斯的白蓝红三色旗升上了克里姆林宫上空。

——据《俄罗斯史》

(1)材料一反映了俄国社会的什么问题?这一问题的解决对俄国产生了什么影响?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括俄国粮食产量的变化趋势并指出其基本原因。

(3)材料三指的是什么历史事件?这一事件的发生带给我们什么启示?

2018年11月11日,是第一次世界大战结束100周年,欧洲各国举行隆重活动,纪念这个历史性的日子。阅读下列材料,回答问题。

20世纪60年代,德国史学界展开了著名的“费舍尔大辩论”,第一次世界大战德国“完全责任说”由此成为定论,并历时半个世纪。随着新世纪的到来以及新时期德国经济和国际政治地位的变化,第一次世界大战的叙事模式发生了转向,“欧洲叙事”逐步代替了“民族叙事”。学界对第一次世界大战的责任问题产生了多种观点,“德奥主要责任说”、“塞尔维亚承担共同责任说”,以及“大国集体责任说”等逐渐成为共识。在第一次世界大战起源问题上,研究也呈现多元趋势。学者们开始关注战前大国的心态变化、高层政治和军事人物的活动,并讨论战争能否避免的问题。

——徐健《德国学界关于一战责任和起源问题的讨论》

(1)列举材料中关于一战责任和起源问题的主要观点。(2)概括材料中的关于德国史学界产生多种观点的原因。

(3)谈谈你德国史学界产生多种观点的认识。

材料一 在梭伦以前的时代盛行的农村高利贷,以及地产的无限制的集中,都受到了节制。

——恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》

(1)根据材料一,概括梭伦有关土地的改革措施,结合所学分析其意图。

材料二 秦孝公用商君,坏井田,开仟佰(阡陌),急耕战之赏,回非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

——《汉书·食货志史记》

材料三 (北魏)太和九年(485年),下诏均给天下民田:诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩……以供耕作。

——《魏书·食货志》

(2)分别指出材料二和材料三所反映的土地制度,并说明促使后者出现的前提条件。

材料四 农民这样地获得一定数量的土地为私产后,因为赎买了土地,他们就摆脱了地主的义务,而成为拥有私产的完全自由的农民……

——《解放农奴宣言》(1861年)

(3)根据材料四,并结合所学,简述俄国农奴制改革的影响。

材料五 中国主要农产品产量变化(1978~1990)(单位:万吨)

| 粮食 | 棉花 | 油料 | 糖料 | |

| 1978年 | 30477.0 | 216.7 | 521.8 | 2381.8 |

| 1980年 | 32056.0 | 270.7 | 769.1 | 2911.2 |

| 1985年 | 37911.0 | 414.7 | 1578.4 | 6046.8 |

| 1990年 | 44624.0 | 450.8 | 1613.2 | 7214.5 |

——摘编自吴敬琏《当代中国经济改革教程》

(4)依据材料五,分析1978年以后,中国主要农产品产量的变化趋势,并指出促使其变化的农业制度创新。

| A.北方农业生产的恢复发展 |

| B.魏孝文帝改革 |

| C.北魏统一了黄河流域 |

| D.北方民族融合趋势加强 |

材料 唐中叶是中国税制史上赋税结构发生重大变革的时代,两税法的实施,举改变了重人头轻田赋的局面,使田赋在整个赋税总额中的比例顿然突出。宋朝建立以后,情况发生了新的变化,这种变化的基本趋势是两税在财政收入中的比重日益削减。与此同时,商税急剧增长,构成了政府财政的主要来源。这里需要说明的是,所谓农业税的削减是相对商税的剧增而言的,但就农业税本身来说,终两宋300余年,也基本维持一个大致稳定的水平而未下降。与西方不同,中国古代社会不存在纳税人或纳税人组织与官府争夺税权的斗争,大至赋税结构的演变,小至某项税额的增减,一概由官府决定。在这样的情况下,南宋偶然出现商税超过农税的现象自然是官府控制的结果。

——摘偏自顾銮斋《中西中古社会赋税结构演变的比较研究》

(1)根据材料,概括唐宋赋税制度演变的基本特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析唐宋赋税制度演变的原因。

19—20世纪部分国际组织简表

| 19世纪的部分国际组织 | 20世纪的部分国际组织 |

| 官方的国际团体: 国际红十字协会国际电信联盟万国邮政联盟国际气象组织非官方的国际团体: 第一国际各国议会联盟国际工会联合会 | 国际联盟:主要机构有国联大会、行政院、秘书处,其他专门机构有国际常设法院、国际劳工组织、世界卫生组织、知识产权合作委员会、难民委员会等。 联合国:主要机构由联合国大会、安理会、经济及社会理事会、托管理事会、国际法院、秘书处,其他专门机构有联合国粮农组织、教科文组织、世界银行、国际货币基金组织、世界气象组织、国际民用航空组织、世界卫生组织、国际劳工组织、万国邮政联盟、世界知识产权组织、国际原子能组织、关税及贸易总协定(世界贸易组织)等18个。 |

上列简表反映近现代国际组织变化的多种趋势。指出其中一种变化趋势并说明其形成的历史原因。(要求:变化具体明确,说明史论结合,原因至少两个视角。)

材料一 1913—1918年英、德、法三国输华货物总值表(单位:两;指数:1913=100)

| 年份 | 英国 | 德国 | 法国 | |||

| 总值 | 指数 | 总值 | 指数 | 总值 | 指数 | |

| 1913 | 96 910 944 | 100 | 28 302 403 | 100 | 5 299 517 | 100 |

| 1914 | 105 207 580 | 108.5 | 16 696 945 | 58.9 | 4 951 471 | 93.4 |

| 1917 | 51 989 185 | 53.6 | —— | —— | 2 309 160 | 43.6 |

| 1918 | 49 890 293 | 51.5 | —— | —— | 1 568 853 | 29.6 |

——周秀鸾《第一次世界大战时期中国民族工业的发展》

材料二 1914年7月底,酝酿已久的第一次世界大战爆发,印度作为英国殖民地,被英国宣布参加对德作战,成了它的兵员、物资和财力的重要供应基地。大战造成的突然变化的形势对印度资本主义和民族运动发展带来双重影响。最初,印度经济和民族运动的发展进程骤然被打断,造成了很大混乱,但不久,客观有利的一面,在印度资产阶级和民族力量的积极作用下开始发挥作用。

——摘编自林承节《殖民统治时期的印度史》

(1)根据材料一,指出1913~1918年英、德、法三国输华货物总值变化的总体趋势。并结合所学知识,分析造成这一现象的主要原因。

(2)根据材料二,指出印度被卷入第一次世界大战的原因以及一战爆发对印度社会造成的直接后果。并结合所学知识,归纳一战客观上对殖民地半殖民地国家民族运动和民族经济的有利影响。

1949年新中国成立以来,中美外交关系经历了曲折的发展。

材料一

材料二 1978年12月16日,中美双方发表建交公报,宣布在1979年中美正式建交。

中美建交公报(节选)

美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。在此范围内,美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。

中华人民共和国和美利坚合众国重申上海公报中双方一致同意的各项原则,并再次强调:

——任何一方都不应该在亚洲-太平洋地区以及世界上任何地区谋求霸权,每一方都反对任何国家或国家集团建立这种霸权的努力。

——美利坚合众国政府承认中国的立场,即只有一个中国,台湾是中国的一部分。

——双方认为,中美关系正常化不仅符合中国人民和美国人民的利益,而且有助于亚洲和世界的和平事业。

材料三 当中国宣布进入中国特色社会主义新时代之时,2017年12月18日,白官网站发表了以“新时代的国家安全战略”为题的报道,美国也宣布进入了一个“新时代”。相较于冷战结束以来几届政府的国家安全战略报告,这份报告在对华关系上变得消极许多。

如果结合中美关系已经转型为崛起大国与守成大国的关系,可以洞见,中美关系面临的挑战更加严峻、更加复杂。与此同时,中美关系也存在不少机遇。

——整理自刘建飞:《新时代中国外交战略中的中美关系》,《美国研究》2018年第2期

问题:

(1)以上三段材料中,中美关系呈现出怎样的变化趋势?

(2)导致中美关系变化的原因有哪些?

(3)结合材料和所学知识,谈谈你对中美关系变化的认识。