材料一 (明代)连江县的杨崇家庭,六世同居,男女老幼有70口人,饮食一道,财产共有。南平廖氏,五代同居,也同耕共食。大田县吴氏六世同居,男耕女织,不分彼此。福清县王荣也是六世同居,大小家人七百余口,不曾折箸争吵过,而且这个家庭一直发展到清代,是福建历史上受明清两代封建王朝表彰而名扬一时的大家庭。

——彭文宇《历史上闽台家庭与家庭交往》

材料二 20世纪初,一个引人瞩目的现象是,家庭制度在中国受到空前激烈的批判:一个将家庭作为组织、管理社会基础的传统社会,在现代化进程中,为了从传统之茧中蝶化,对家庭制度进行批判是必然的。

——孟宪范《家庭:百年来的三次冲击及我们的选择》

材料三 通过把工作转移到家庭之外,工厂也从不同的方向吸引父亲、母亲、孩子远离家庭,从而改变了传统的家庭生活模式。

——【美】杰里·本特利《新全球史》

材料四 黄宗羲生活于明末清初,两百年后其政治思想备受推崇。梁启超与谭嗣同等曾将《明夷待访录》“节钞”送人。革命党人陈天华认为,《明夷待访录》“虽不及《民约论》(又译《社会契约论》)之完备,民约之理,却已包括在内”。该书中的《原君》《原臣》也曾被用作兴中会的宣传品。民国时期,梁启超反思说:“畴昔谈立宪、谈共和者,偶见经典中某字某句与立宪、共和等字义略相近,辄摭拾以沾沾自喜,谓此制为我所固有。其实今世共和、立宪制度之为物,即泰西亦不过起于近百年……比附之言,传播既广……以为所谓立宪、共和者不过如是,而不复追求其真义之所存。”

(1)据材料一,概括明清时期福建地区大家庭的基本特征。结合所学知识分析明清统治者表彰这类大家庭的主要目的。

(2)材料二是否表明20世纪初中国传统家庭制度发生了变化?从现代化的角度分析,为什么材料二所述20世纪初的中国“对家庭制度进行批判是必然的”?

(3)材料三中家庭制度发生变化的根源是什么?

(4)据材料四评析清末民初关于黄宗羲的“记忆复兴”这一现象。

材料一 为了维护家庭的稳定与和谐,古代思想家们提出了父慈子孝、夫义妻顺、兄友弟悌等家庭伦理道德规范。中国传统家庭伦理以父慈子孝作为调节父子关系的基本行为规范,从根本上服从于“父为子纲”。它片面强调“子孝”,否定子女的独立人格,维护了传统家庭中的不平等的尊卑制度。夫权逐渐强化,男尊女卑、夫主妻从等伦理也随之被强化。人一出生便被包围在层层的家庭关系中,个人是血缘链条上的一个环节,上以继宗庙,下以续万世。传统的政治以伦理为本位,伦理以血缘为原型,最终的原理是家庭血缘的情理上升为国家政治的法则。

——摘编自王苏《试析传统家庭伦理的内容及其特征》

材料二 近代以来历次思想解放运动都提出了“婚姻革命”的口号。20世纪初,有人用西洋音乐简谱写了一首《自由结婚纪念歌》:“世事新,男女平等,文明国,自由结婚乐”。随着西学的传入,人们的婚姻观念发生了一些变化。清末民初的婚姻变化体现了这一点,浙江遂安“近日妇女解放声起,离婚别嫁也日益见多”。太平天国运动、戊戌变法运动、辛亥革命、新文化运动都不同程度批判了传统男尊女卑观念,把妇女问题作为改造社会的基本问题。1920年陈独秀在《新青年》发表《男系制与遗产制》一文,文章建议男女平等地拥有财产继承权,女子也能继承遗产。一战后,欧洲各国离婚增加,中国一些留学生受其影响,亦热衷于离婚。

——摘编自李桂海《略论近代中国家庭的嬗变及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代家庭伦理的主要特征,并说明其成因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代家庭伦理的新变化,并予以评析。

材料一 宗法制最早可追溯到原始社会父系家长时代,经过夏、商的演化,到西周形成严密的政治制度。……自秦以后的中国封建社会,承袭了宗法观念和宗法传统,使中国封建政治呈现出诸多特征,这些特征都具有深厚深刻的宗法色彩。中国封建的等级制度源于原始的血缘宗亲关系,它表现为绝对的君臣隶属原则和极端的皇权主义;中国封建政治还有一个宗法特征是亲贵合一和裙带作风,最终导致中国封建政治统治中的反智主义倾向,即反对理性,经验守旧,这是封建宗法政治又一特色。

——摘自《中国历史纵与横》

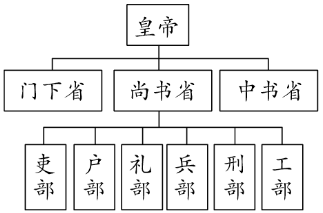

材料二 唐代政府机构示意图(如图)

材料三 明太祖说:“自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政,我朝罢相,设五府、六部……分理天下庶务,彼此颉颃不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。”

——摘自《明史》

材料四 中国古代史曾经发生过多次地方势力对中央权力的挑战,“七国之乱”、“安史之乱”,直到唐末,藩镇割据,唐政权也因此土崩瓦解,之后中国的历史进入到五代十国的分裂时期,直到北宋赵匡胤进行制度革新之后才有了新的气向,宋之后,中国出现了元明清六百多年的统一局面。

——摘自《中国历史》

材料五 法律是国家意志的体现。近代以来,“法制是政治文明最坚实的基础,是让法律成为治理国家最高权威的手段”。

查士丁尼及廷臣

材料六 著名法学家耶林格曾说在他所著的《罗马法精神》一书中说:“罗马帝国曾三次征服世界,第一次以武力,第二次以宗教(指基督教),第三次以法律。武力因罗马帝国的灭亡而消失,宗教随着人民思想觉悟的提高、科学的发展而缩小影响,唯有法律征服世界是最为持久的征服。”

请回答:

(1)根据材料一概括宗法制对中国封建社会的影响。(提示:分析材料)

(2)根据材料二,说明隋唐时期实行的三省六部制曾经起到了怎样的作用?

(3)综合材料三和四,分析中国古代政治体制下的基本矛盾及其演变的趋势是什么?

(4)材料五图所示人物对法制建设作出了什么贡献?有什么重大意义?

(5)据材料六和所学知识,用史实说明罗马帝国“唯有法律征服世界是最为持久的征服”指的是什么,并举一例说明。

材料一 西周的明堂是朝堂及太庙的美称。《礼记》等典籍记载,周公曾于明堂“朝诸侯”祀文王”。《周礼》记载,西周明堂“东西九筵,南北七筵”,即长方形布局。春秋战国的阴阳五行家则将明堂设想为独立于朝堂、太庙之外的建筑,将其描绘为“亚”形布局。

材料二 汉武帝根据儒生的建议,尝试复原儒家经典中记载的明堂。汉代儒生提出,明堂为“亚”形布局,符合阴阳五行之数。东汉《白虎通义》载:“天子立明堂者,所以通神灵,感天地,正四时,出教化。”汉代明堂都是独立建筑。目前发掘的汉长安城明堂遗址中心建筑即呈“亚”形。

材料三 汉代以后,明堂一直是皇帝祭祀与布政的重要建筑。北魏孝文帝曾下诏“起明堂”,模仿汉制在平城南郊建立明堂,并亲赴明堂祭先祖、“布政事”。北魏迁都后,宣武帝再修洛阳明堂。

(1)阅读材料一、二,指出汉代复原的明堂与西周明堂的差异,并结合汉代思想背景,说明产生差异的原因。(2)阅读材料三,结合所学,分析北魏为何重视修建明堂。

材料一 对于早期中国家庭来说,继承户主之位的人承担着祭祀权、政治权和财产权。祭祀权力的取得标志着该人取得家长之位,以保证血缘传承的连续性。在早期中国,平民有权获得田宅,但大部分民众没有财产继承,继承权丧失了现实意义;只有贵族阶层真正享有法定继承的权利。秦汉时期的法律规定,订立遗嘱要在官府登记,如果是临终书面遗嘱,需要聘请见证人和家属到现场。秦汉时期的继承行为,可以发生在父母健在之时;父母逝世后,再进行家庭财产分配。

材料二 早期罗马家庭财产以家族为单位,如果一家之主亡故,按照法律规定,家庭财产的所有权不会随之进行转移或灭失,仍然由该家族进行保有,以保证家族延绵。《十二铜表法》颁布后,罗马采用会前遗嘱与战前遗嘱两种形式进行继承。战前遗嘱不适用于和平时期,而会前遗嘱的订立对象仅限于贵族。由于平民的财产数量不多,因此平民不重视家庭祭祀与遗嘱订立。罗马法对于财产继承的规定极为系统和规范,比如对于遗嘱的订立有严格的规定,必须有一定数量和身份的见证人,完成特定的程序,遗嘱才能成立,继承开始的时间是从遗嘱人死亡之时。

——以上材料均摘编自王砚文《秦汉与古罗马财产继承制度比较研究》

(1)根据材料并结合所学知识,分析古代中国继承制度出现的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括古代中国与古代罗马在继承权方面的异同。

材料一 历史研究应坚持论从史出,史论结合的原则,“有一分材料,只说一分的话。”

| 制度 | 史料 | 结论 |

西周的分封制 | 周王朝以崭新的政治风格实行统治。周武王将子弟和功臣、先代贵族等分封于各地,使他们成为各领一方的诸侯,《三字经》写道:“周武王,始诛纣,八百载,最长久。” | 分封制有效增强了周天子的权威,实现了高度集权的垂直管理体系,使周的政治文化有惊人的稳定性和延续性。 |

唐朝三省六部制 | 三省六部制加强了皇权,提高了行政效率,收到了集思广益的效果,加强了中央的统治力量。 | |

清朝的监察制 | 清代都察院听命于皇帝,已经成为集行政监察、司法检察和财政审计等职能为一体的国家最高监察机关。御史在纠举官吏时,可以采取拘捕、审讯甚至先斩后奏等手段。 |

材料二 “历史叙述是对历史的记录和描述,既包括历史事实的传递,也包括叙述主体个人意识的传递。”

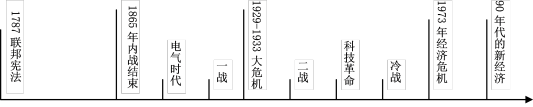

——据:张定河《美国联邦制的基本原则及其历史演变》整理

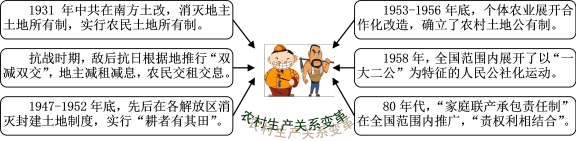

材料三 中共的“三农”政策,是随着对社会主要矛盾认识的变化而不断调整的。

(1)根据材料一所给史学原则,补充表中空缺的史料和结论,并对错误结论加以修正。

(2)美国的联邦制是随着社会发展而变化的。联邦政府与州政府的权力关系呈现出“由平衡到集权化”的演进趋势。参照材料二,结合所学知识叙述这一趋势。

(3)结合所学知识和材料三揭示的历史现象,任选其中三次变革进行解读。

材料一 公元前11世纪下半叶,周公东征胜利后,在广阔的征服地城内分封其亲属子弟,拓殖建城。国人居于城内,野人居于城外,他们都享有一定的政治权利,国人政治身份高于野人。西周时期的国指天子诸侯之都城,其建设有一套理想化的标准模式。都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征。秦以后两千多年都城的修建,往往继承了这种规划传统。

材料二 孟子记载,孟子与学生关于法律问题的讨论问答。舜做天子后,假如其父杀人,舜的法官该怎么办,抓起来。难道舜不阻止法官吗,舜怎么能阻止呢,法官是按职责办事。那舜又该怎么办呢,舜应当毫不顾惜的放弃天子之位,偷偷背上父亲逃到海边住下,一辈子都很快乐,把做过天子的事情忘掉。

材料三 清末,时人认为地方自治者,为今世界立国之基础,于救亡之事,至为切要。1909年,清政府颁布城镇乡地方自治章程,地方自治大致按行政区划分城镇和乡村两级,设立议事会为议决机关,议员由选民互选充任。

(1)根据材料一及结合所学,概括西周都城的特点。

(2)根据材料二及结合所学,指出孟子法制观念产生的社会背景。

(3)根据材料三及结合所学,说明清末新政时地方改革的历史背景。

材料一 公元前11世纪下半叶,周公东征胜利后,在广阔的征服地域内分封其亲属子弟,拓殖建“城”,“国人”居于城内,“野人”居于城外,他们都享有一定的政治权利,国人政治身份高于野人,西周时期的“国”指天子诸侯之都城,其建设有一套理想化的标准模式。都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征,秦以后两千多年都城的修建往往继承了这种规划传统。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括西周时期的都城和古希腊城邦的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析西周政治制度对中华文明发展的影响。

材料一 自古皆封建诸侯,各君其国,卿大夫亦世其官……其后积弊日甚……其势不得不变。……秦皇尽灭六国以开一统之局……下虽无世禄之臣,而上犹是继体之主(最高统治者仍由王族世袭)也。

——赵翼《廿二史札记》

材料二 寓封建(注:即分封)之意于郡县之中,而天下治矣。……封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上……今之君人者,尽四海之内为我,郡县犹不足也。人人而疑之,事事而制之。……有司之官……无肯为其民兴一日之利者,民乌得而不穷,国乌得而不弱?

——顾炎武《顾亭林诗文集》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出秦朝对西周政治体制的继承与创新。

(2)据材料二并结合所学知识,概括归纳顾炎武对分封制和郡县制各自弊端的认识,在此基础上他提出了怎样的主张?

(3)据上述材料并结合所学知识,分析说明郡县制是中国古代中央集权制度形成和发展的主要环节。

材料 商代的“礼”寓于祭祀礼以及其他礼仪之中,具有浓厚的神权色彩。商代礼制以森严的等级制为核心,礼治思想则以“敬”为尚。下对上是“尊而不亲”,统治者的统治手段严酷,“先罚而后赏”。周公在上古,特别是夏商礼制的基础上“监于二代”,形成了“郁郁乎文”的礼制体系,其核心是理顺社会等级,使之制度化,并贯彻到一切社会政治生活之中。《尚书大传》说:“周公摄政,一年救乱,二年克殷,三年践奄,四年建侯卫,五年营成周,六年制礼作乐。”周公按照这套亲亲、尊尊、贤贤、男女之别的宗法原则制订的礼制来治理国家,这就是“以礼治国”的礼治,也就是后来儒家创始人孔子以西周为典型所概括的“为国以礼”的“礼治”。通过“礼治”,使礼制的形式与内容互为呼应,以发挥治国平天下的实际效果。

——据韩星《周公礼治思想体系探析》

(1)根据材料并结合所学知识,概括周公制礼作乐的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,评价周公制礼作乐的重要意义。