材料一 春秋战国社会处于大变革大动荡时期,各诸侯国为富国强兵,招贤纳士。在这个时期,社会发生了急剧的变化,历史由分裂走向统一,针对社会的急剧变化,各学派热烈争辩,著书立说,阐述各自的思想和政治主张,于是出现了思想领域里“百家争鸣”的局面。

——吴佳美《百家争鸣的春秋战国》

材料二 它最初产生于北宋时期,盛行于南宋、元明时期,对中国社会产生了深远影响。它是融合了佛、儒、道三教,将三教理论融为一体的思想体系,是北宋时期之后社会经济政治高度发展的理论体现,也是中国古代哲学长期发展的结晶。它重视人的道德修养,但在它为封建专制的统治者作为官方思想去批判一切的时候,它最终便发展成为恃强凌弱而又扭曲的“存天理、灭人欲”。

——赵佳为《历史唯物主义视角下的□□》

材料三 李贽提倡个性解放;黄宗羲在《明夷待访录》中痛斥封建专制制度是“天下之大害”;黄宗羲在中国历史上首次提出 “工商皆本”的口号;唐甄在《潜书·空语》中提及“凡为帝王者皆为贼”;王夫之在《张正自蒙注》 中指出 “理欲皆自然”。这些早期的启蒙思想在中国思想界掀起了狂涛巨澜,使中国思想界一度出现了群星璀璨的繁荣局面,他们对封建传统的批判精神,对后世产生深远影响。

——陈寒鸣《中国早期启蒙思潮略论》

(1)根据材料一及所学知识,概括百家争鸣产生的历史背景,并写出百家争鸣中的一个代表派别、代表人物及代表思想。

(2)材料二中“它”是指哪一思想?并结合所学知识指出这一思想具有哪些积极影响。

(3)依据材料三,说明“狂涛巨澜”的主要内容,分析这些“狂涛巨澜”出现的背景。

| A.反映了思想在争辩中走向统一 | B.体现了诸子学派内部的分裂 |

| C.说明儒家思想丧失了统治地位 | D.根源于社会经济的转型变动 |

| A.新旧经济因素的较量 | B.诸侯势力的激烈竞争 |

| C.儒家思想受君王推崇 | D.孟子杰出的个人成就 |

材料一:战国是社会大变革的时代,各种社会矛盾错综复杂。人们对当时社会大变革中的许多问题,表明自己的态度,提出主张、愿望和要求。这一时期,“诸侯并争,厚招游学”……在学术思想领域内出现了“百家争鸣”的局面。参加争鸣的主要有儒家、墨家、道家、法家,还有阴阳家、名家等。这对当时的社会变革及文化发展,起了促进作用。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》

材料二:诸家之学,并起争鸣,经过相当时期之后,总是要归于统一的,统一的路线有两条:(一)淘汰其无用,而留存其有用的。(二)将诸家之说,融合为一。

——吕思勉《中国文化史》

材料三:从三国到五代,以阐释经书字句为主的儒家学说日益僵化,社会影响总体来说不及佛教和道教。宋代一大批知识分子毅然肩负起重振儒家文化的重任,积极参与现实,参与政治,恪守道德规范,表现出高度的社会责任感和独立的人格意识,范仲淹、欧阳修号召士人重视名节,振作士气,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”在社会上产生了深远的影响。

——摘编自张岂之:《中国历史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学,分析“百家争鸣”出现的背景。请分别列举一例战国时期儒家、阴阳家的代表人物并指出其主要思想主张。

(2)阅读材料二,结合所学,指出秦始皇和汉武帝统一思想的主要举措,并说明这些举措所产生的影响。

(3)阅读材料三,结合所学,指出为重振儒家文化,北宋中期掀起了一场什么运动?指出南宋时期理学的著名代表人物,并说明实现“理”的方法。根据材料分析理学的影响。

中华文明的发展历经了多个阶段,其中春秋战国时期是中华文明的奠基期,是中华文明在多个领域实现突破的重要阶段。

——摘编自周国林《全球视野下中华文明演进的阶段划分与道路选择》

结合所学知识,对材料中的观点进行阐释。

材料 井田制瓦解;二府三司;百家争鸣;坊市分离;独尊儒术;大运河;科举取士;唐诗;军机处;盐铁官营;尊王攘夷;诸侯纷争;三省六部:存天理、灭人欲;《红楼梦》;推恩令;工场手工业;商鞅变法。

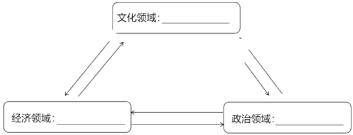

从以上历史名词中选取三个,填入相对应的图表中,并结合所填内容,论述政治、经济、文化的关系。(要求:对应准确,史论结合,论述充分,表达清晰。)

材料一 孔子曰:"(禹)敏给克济,其德不回(违背),其仁可亲,其言可信……"

——《大戴礼记·五帝德》

材料二 禹东教乎九夷,道死,葬会稽之山。衣衾三领,桐棺三寸,葛以缄之(用葛藤把棺材捆住),绞之不合,通之不坎,土地之深,下毋及泉,上毋通臭。既葬,收馀壤其上,垄若参耕之亩,则止矣。

——《墨子·节葬下》

材料三 治国之道,去害法者,则不惑于智能,不矫于名誉矣。昔者舜使吏决鸿水,先令有功而舜杀之;禹朝诸侯之君会稽之上,防风之君后至而禹斩之。以此观之,先令者杀,后令者斩,则古者先贵如令矣。……故先王以道为常,以法为本。

——《韩非子·饰邪》

(1)分别概括材料一、二、三(儒、墨、法家)中记述的禹形象,综合说明上述材料对研究禹形象的价值和局限。

(2)结合材料和所学知识,简述春秋战国时期百家争鸣出现的背景。

材料一:教化一词意指中国传统儒家所提倡的政教风化和教育感化。传统教化不同于当代道德教育,其作为法律中重要的一部分,源生于道德,升华于法律,在通过法律控制社会秩序的古代起到重要的作用。法律产生于人与人之间的社会之中,从社会法学派的角度,有什么样的社会就产生什么样的法律,法律的本质代表着所在社会的本质。然而,历史事实告诉我们,孔子关于教化法思想的学说创立于春秋时代,却成就于中国的千秋万代。反观这一现象,可看出孔子的教化法思想不仅代表了春秋时代的社会属性,更反映了人类社会共存的本质规律。

——摘编自乔冠文《孔子教化的法思想价值探析》

材料二:由于外族的入侵和自身的腐朽堕落,罗马帝国后期国力极其衰落,帝国统治者为了维护其摇摇欲坠的统治,也开始违背其制定的法律。这时,教会经常起到维护法律的作用。

在教会里,主教和信徒极力提倡法律的权威,主张法律权威高于国王的权威,国王应服从于法律。“权力服从法律”的思想体现了基督教对法律的极度重视。为了保持教会的独立,就必须限制国王的权力,法律理成章地成为规约王权最有效且最有力的“杀手铜”。

随着日耳曼族的大举入侵,当他们用野蛮的手段毁灭古罗马文明的时候,基督教会则以一个捍卫者的身份出现,把残留的古罗马法治思想的火种保留了下来。罗素说:“公元6世纪及以后几世纪连绵不断的战争导致了文明的普遍衰落,在这期间,古罗马所残留的一些文化主要借教会得以保存....教会的诸组织创造了一种稳固的体制,后来,使学术和文化在其中得到复兴。”正是这些罗马法及其法治理念的保留,才有了中世纪罗马法的复兴和人们对法律和正义的不断呼声。

——摘编自靳浩辉《儒家的礼治传统与基督教的法治传统之比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析孔子的教化法思想产生的社会背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析基督教会维护法律的行为所产生的意义。

材料一 伴随着春秋战国时期的政治和经济大变动,王官之学的退场,私学的兴起,最终造就了诸子百家争鸣的兴盛局面。

——摘编自袁行霈、严文明等《中华文明史》

材料二 春秋战国时期出现百家争鸣局面,各家学派纷纷提出自己的治国主张:老子认为“我无为而民自化”,孟子认为“王如施仁政于民……可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣”,韩非认为“以法为教”“法不阿贵”,墨子认为“国有贤良之士众,则国家之治厚”。……百家争鸣的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的鼎盛时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽状态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——摘编自侯外庐《中国思想史纲》

(1)据材料一分析百家争鸣出现的原因。

(2)据材料二概括春秋战国时期道、儒、墨、法四种思想流派的治国主张。

(3)据材料二并结合所学知识,指出百家争鸣的意义。

| 原因 | 结果 |

| 周王室衰微,列国纷争 | 中国历史上一次重大社会转型 |

| 士大夫活跃,百家争鸣 | |

| 各国竞相实施富国强兵的变革 |

| A.小农破产,经济衰退 | B.少数民族政权入主中原 |

| C.匈奴南迁,农民起义频繁 | D.铁器牛耕使用提高生产力 |