材料一 清代前中期劳动力市场的发展,表现在劳动力市场上已出现客籍雇工,不仅有外乡的,还有外县的、外省的,甚至北方劳动力市场上出现了南方雇工……这一时期,多数雇主雇的工人人数在十人以内,但在某些行业中已出现了雇十几名、几十名、几百名甚至上千名工人的情况,雇十几名以上工人的行业主要集中在冶铁业、采煤业、制瓷业、纺织业、造纸业、伐木业等。如陕西一个“大圆木厂,匠作、水陆挽运之人,不下三五千”。

——摘编自李治亭主编《清史》

材料二 统计资料表明,新中国成立头3年间,有300余万农民进城就业,占同期城市就业人数的30%。1957年至1960年粮食产量下降了24.4%。于是,1960年年底,中央提出“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,缩短基本建设战线,实行企业的关停并转,精减大批城镇职工返回农村,实行“逆向转移”。从1979年到1997年的18年中,我国农村剩余劳动力转移出现了一个新的高潮,并在主要以乡镇企业发展为主渠道的这次转移过程中,呈现出自发转移的特征。2002年中共中央2号文件进一步提出:对进城农民要公平对待,合理引导,完善管理,搞好服务。并要求各地认真清理对农民进城务工的不合理限制和乱收费,逐步形成城乡统一的劳动力市场。健全进城务工劳动力的劳动合同管理,维护他们的合法权益。

——摘编自兰荣禄《新中国农村剩余劳动力转移的历史轨迹与现实走向》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代前中期劳动力市场发展的特点,并指出其发展的政策因素。(2)根据材料二并结合所学知识,概括改革开放前后我国劳动力转移的不同,并说明改革开放后我国劳动力市场发展的意义。

材料一 江南制造局底下雇用了大量的中国工人,包括满人和汉人,在其中操作及学习机器,因其专业技能,当时工人的薪水是一般城市中苦力的4—8倍。这些工人成为中国近代最早形成的一批技术工人。

每支步枪的成本高达17.4两,而外国产品成本仅为10两左右。整体而言,江南制造局在晚清时的军备生产品质并不好,例如步枪的水准不高,性能不佳(据说因此连李鸿章率领的淮军都拒绝使用),且生产成本高于直接购买。造船的情形亦类似,1868年首次生产之后,陆续造了数艘汽船,但所造船的速度不快,整体生产成本及耗燃料都高,结果反而不如直接向外国购买(自造一艘船的钱大约可以向英国买两艘船)。

——百度百科

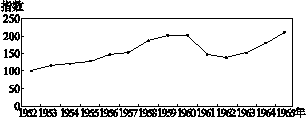

材料二 1952~1965年国民生产总值指数图(1952年=100)

——摘编自国家统计局国民经济综合统计司编《新中国五十年统计资料汇编》

(1)根据材料一并结合所学知识概括材料一中历史事件失败的原因。

(2)据材料二,概括20世纪五六十年代我国国民生产总值指数的变化,并分别概括变化的原因。

(3)对比中国近代史,归纳材料二时间范围内经济建设的启示。