| A.表明我国现代化建设开启了新时期 | B.体现了政治体制改革取得最新突破 |

| C.说明现代企业制度激发了国企活力 | D.验证了马克思主义中国化实践成效 |

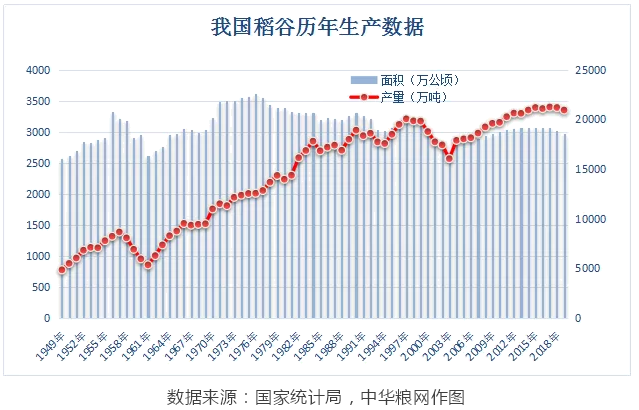

材料

从材料中提炼三条信息,围绕“新中国的农业生产”拟定一个论题并进行阐述。(要求立论明确,史论结合,逻辑严密,条理清晰)

材料一 在复杂的斗争环境中,苏区合作社不仅是一个经济组织,还是一个战斗组织。合作社的经济功能主要表现为两个方面:一是解决红军家属在生产生活上的因难从而保证"扩红"运动的顺利开展;二是生产和收集粮食、筹集物资以满足前线需要。合作社的政治功能主要表现为查处和清除混入合作社的阶级异己分子和腐败分子,维护贫困农民在合作社中的地位,保证合作社的纯洁性。

——摘编自易棉阳《中央苏区合作运动与相关革命运动的关系研究》

材料二 1950年7月,中华全国合作社工作者第一届代表会议召开,通过了《中华人民共和国合作社法(草案)》等重要文件,成立了中华全国合作社联合总社,统一领导和管理全国的合作社。经过最初几年的发展,农村供销合作社已有社员1.5亿,供销社在全国形成了一个上下连接、纵横交错的全国性流通网络。这一时期,农业生产合作社快速推进,1951年成立互助组,1953年开始大规模推进初级合作社和高级合作社建设,1957年后,人民公社在广大农村逐步建立。

——摘编自彭远国《中国供销合作社历史变迁与制度创新研究》

材料三 1984年,供销合作社在恢复“三性”(群众性、民主性、灵活性)的基础上,深入进行了以“全民”变“集体”,“官办”改“民办”为核心的改革,发展农副产品加工业,发展多种经营方式,发展农村商业网点。1995年,党中央、国务院明确了供销合作社的性质、宗旨、地位和作用,并决定恢复成立中华全国供销合作总社,我国的供销合作社进入全新的历史发展时期。

——摘编自张希深《中国供销社发展研究史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析20世纪二三十年代中央苏区农业合作社发展的原因。(2)根据材料二、三并结合所学知识,概括新中国成立初期合作社发展的特点,并谈谈你对新时期供销合作社发展的认识。

材料一 家庭承包制确立经历了两次政策突破。第一次发生在1978年12月至1980年9月,即从中央明确规定“不许包产到户,不许分田单干”,到允许特别贫困地区可以包产到户,但是,依然将包产到户归为“资本主义”,在政治上理论上给予根本否定。第二次发生在1980年9月至1982年1月,即明确规定包产到户(包干到户)不再限制在特定贫困地方,而可以由农民自主选择,在政治理论上也认定为属于社会主义,进而提升为“农民的伟大创造”。

——摘编自:赵树凯《农村改革第一次政策突破》

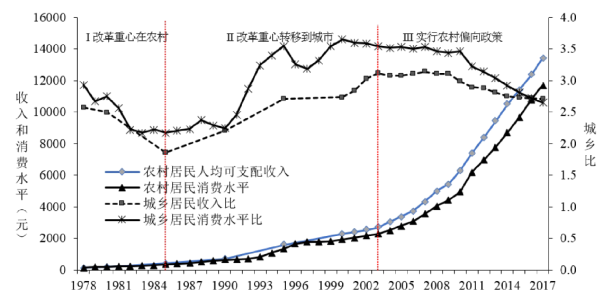

材料二

——摘编自:魏后凯、刘长全《中国农村改革的基本脉络、经验与展望》

(1)据材料一说明改革开放初期农村经济体制改革经历的政策转变,结合所学知识分析转变的原因。

(2)据材料一、二并结合所学知识,概括促进农村经济体制改革的措施及对农民的影响。

①工业制造水平的提升②农村经济体制的变革

③国家经济政策的扶植④世界银行贷款的资助

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

| A.国家扶持乡镇企业的发展 | B.国有企业的自主权扩大 |

| C.经济改革激发了社会活力 | D.市场经济体制开始确立 |

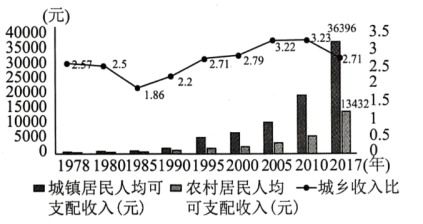

1978年-2017年城乡居民人均可支配收入比较

| A.城市经济体制改革提高了城镇居民收入 |

| B.农村经济体制改革提升了农民经济收入 |

| C.社会主义市场经济体制激发了经济活力 |

| D.改革开放推动了中国城乡经济同步发展 |

| A.体现转型时期的时代特征 | B.导致中央财政收入占比逐年提高 |

| C.有利于激发企业生产活力 | D.是计划经济在财税政策上的体现 |

材料一 1949年12月6日,新中国党政代表团对苏联进行国事访问,这次访问主要有两项任务: 一是向苏联学习先进的管理经验;二是与苏联签订新的友好同盟互 助条约,寻求苏联对新中国经济建设的援助和支持。随后,中苏双方签订了新的《中苏友好同盟互助条约》《关于中国长春铁路、旅顺口及大连的协定》《关于苏联贷款给中华人民共和国的协定》等文件,这些文件的签署为新中国经济建设带来了强大助力。

——钱津《新中国经济建设70年的道路与成就》

材料二 在改革开放的过程中,中国共产党人反对苏联斯大林式的教条主义,强调创造性地发展马克思主义,邓小平指出:“我们党的十一届三中全会的基本精神是解放思想,独立思考,从自己的实际出发来制定政策。因为在中国建设社会主义这样的事,马克思的本本上找不出来,列宁的本本上也找不出来,每个国家都有自己的情况,各自的经历也不同,所以要独立思考。不但经济问题如此,政治问题也如此。建设一个国家,不要把自己置于封闭状态和孤立地位。过去我们满脑袋框框,现在就突破了。”

——摘编自左凤荣《中国改革开放是对斯大—苏联模式的否定》

(1)据材料一,指出新中国初期经济建设的特征,并结合所学知识进行评析。

(2)据材料二,概括十一届三中全会后中国经济改革的突破之处,并结合所学知识,用史实予以说明。

| A.乡镇企业面向农村市场 | B.长三角地区最早对外开放 |

| C.经济体制改革卓有成效 | D.社会主义市场经济开始建立 |