(1)

(2)

(3)

(4)

材料一 鸦片战争以后,各国传教士将施医散药作为在中国布道传教的主要方式。在中国开办医院、设立诊所、翻译西医书籍和兴办医学教育,西方医学大规模传入我国,至19世纪末形成了中医学与西医学并存的局面。李鸿章认为:“泰西医学有专官、有学堂,西药化学格物微眇、务尽实用,物性则尤中土医工所未逮者。”时人称“西人东渐,余波憾荡,侵及医林,此又神农以后四千来未有之奇变也。”

材料二 在19世纪末,中医界兴起一股汇通中西医的潮流。

| 医学著作 | 《中西汇通医经精义》《中西骨骼图说》《简明中西汇参医学图说》 |

| 中医学堂 | 1885年浙江成立利济学堂;1901年,江西中医学堂开办,教授的知识包括传统医学和西方的新知新事 |

| 医学研究 | 1904年医学研究会;1905年中国医学会;1910年中西医学研究会;1931年中央国医馆,“以科学方法整理中国医药,改善疗病及制药方法为宗旨” |

| 医药改良 | 仿效西法,“请求化学以精泡制”。用科学的新法研究中药。上海的粹华药厂、佛溪药厂,即秉此原则而开设,制成了改良的中药 |

(2)以“应对挑战一传统医学的变迁”为主题,对材料二中的表格进行解读。(要求:提取信息充分;总结归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰)

材料一:19世纪以后,西方殖民主义开始侵略中国并逐步升级,使中国人深刻地意识到什么是“皮之不存毛将焉附”。于是类似三元里抗英、联省自保这样以局部自保为目的的事例逐渐减少,全国性的革命运动显著增多。近代以来,中国被迫融入国际社会,许多西方近代观念,如民族国家、主权、国际法等大量涌入……大致在1905年前后,民族主义作为完整的思想体系在中国已经形成。民族主义作为一种对本民族无比热爱、无比忠诚的强烈感情,它一经产生,对本国、本民族的发展将产生巨大的影响。

——摘编自易刚明《民族主义在中国的兴起及其对近代中国的影响》

材料二:当代中国民族主义可以称之为新民族主义。正如伯林认为,“世界主义是空洞的,人们若不属于某个文化,是无从发展起来的”。中华民族的优秀文化不仅仅是在“长江、黄河、黄皮肤”等这些地理及生物种族认同的基础之上,而且更重要的是各个民族在长期历史融合过程中,形成了休戚与共、团结友爱、平等互助的民族精神。随着中华民族的不断团结、民族精神逐步提升与整合,新民族主义情绪化倾向逐渐衰落,理性化逐渐增强。全球化趋势已经成为不可逆转的历史潮流,在这样的历史背景下,新民族主义要想获得较好的发展,必然要保持开放性。

——摘编自李军虎《浅论当代中国新民族主义的内涵及特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出近代中国民族主义兴起的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括当代中国新民族主义的特征。

材料一 朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系……自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天人之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行。到了清朝,造就万邦来朝、八方来仪的盛世,并没有其他帝国那种军事的、经济的功利要求……中国近代外交转型是中西方文化碰撞的结果,它不是基于晚清社会内部新因素产生与发展的刺激而做出的主动反应,而是晚清政府所做出的被动对策。这个特点决定了中国近代外交转型的发展过程,就是如何处理中国传统外交观念和西方近代外交理念与制度之间关系的过程。尽管晚清外交转型没有能够指导晚清外交奏响胜利的旋律,但在西方近代外交理念与制度的挑战下,在中国形成的近代外交思想还是有着重要的历史地位和价值,这就是:它在一定程度上促使中国步入近代化轨道。

材料二 中华人民共和国六十年的外交历程,就是冲破各种阻力走向世界,与各种不同类型国家逐步建立友好合作关系的历史。

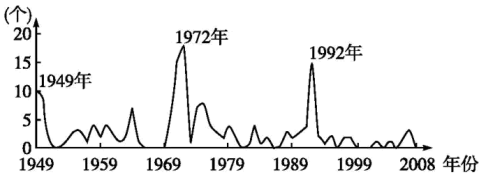

1949——2008年中国与外国建交状况曲线图

中华人民共和国成立以来,形成了1949年、1972年和1992年三次与外国建交的高峰(见上图),到20世纪90年代后期,中国外交开始转型,其核心是由普通外交转变为大国外交,由弱势外交转变为强势外交,由消极被动外交转变为积极主动外交。

(1)根据材料一,概括中国古代朝贡外交的特点。结合所学知识说明中国近代外交转型的历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,从1949年、1972年和1992年三次与外国建交的高峰中任选一次,分析形成该建交高峰的国内外因素,并提出你对当今中国外交的建议。

材料一 吴民生齿最繁,恒产绝少,家杼轴(代指织机)而户纂组(泛指精美织锦),机户出资,机工出力,相依为命久矣……浮食奇民,朝不谋夕,得业则生,失业则死……染坊罢而染工散者数千人,机户罢而织工散者又数千人,此皆自食其力之良民也。

——摘自《明神宗实录》

材料二 1890年,李鸿章指派招商局会办马建忠接办上海机器织布局。经多方筹集资金,在上海杨树浦建设三层厂房,购买英国制布机530台,美国纱锭35000锭以及锅炉、蒸汽机等。该厂以男工为主,也有报道说该厂“上等女工能司两机”。销路扩大,除上海外,布匹运往天津、镇江、宁波及东北等地。织布局“每日日用500两,获利约500两”。

——摘编自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析17世纪苏州手工业的发展特点及原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括19世纪末上海机器织布局诞生的意义。

材料一 第二次鸦片战争后,清政府允许传教士前往内地传救:同时,列强政府为加紧侵略大量任用熟悉中国情况的传教士。西方商人为利用传教士刺探经济情报,也对其进行资助。以丁韪良为代表的一部分传教士企图靠影响中国上层来传播基督教。1872年,英国和美国传教士在北京创办了华北地区第一个外国报刊《中西闻见录》。该报从创刊至1875年8月停刊,共36期,主要用于免费赠送给北京的政府官员。其内容主要与近代科技相关,同时也有大量的国际国内新闻报道。该报虽然发行时间短,发行量也不大,但流传范围很广,影响颇为可观。

材料二 在《中西闻见录》的49篇有关中国的报道中,中国被刻画成一个“病者”形象,而这个“病者”也是一个彻底分裂的“两面派”:一方面,中国是一个贫穷,迁腐、不擅创新、连守旧制的落后者:另一方面,中国国内的一小部分人已经开始承认这个国家处在病态当中的事实,并着手寻医问道,为了让国家摆脱落后挨打的现状而不断地奔波着、努力着。

——以上材料均摘编自朱世培《《中西闻见录)研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《中西闻见录》创办的背景,并分析其史料价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出一小部分人“寻医问道”代表的历史事件,并对这一事件进行评价。

材料 鸦片 战争前,清政府一直没有设置专管外事的机构,凡有“藩属”朝贡事务,或遇有外交往来和交涉事宜,均交由礼部和理藩院兼管。如有重大交涉事件发生,则由皇帝派钦差大臣负责办理。鸦片战争后,五口通商的开辟使外交事务日益频繁,清政府遂于道光二十四年(1844 年)设置五口通商大臣,由两广总督兼领,负责外交事务。咸丰九年(1859 年),改由两江总督兼领,负责办理与各国通商事宜。五口通商大臣仍是钦差大臣的身份。第二次鸦片战争结束后,外国公使驻京,西方诸国相继在北京建立了使馆,并强烈要求各国政府和外交使节直接与内阁和军机处交往,而不再通过礼部及沿海督抚进行间接交往。咸丰十年,清政府宣布在北京正式建立专掌外交事务的专门机构一总理各国事务衙门。

摘编自张岂之《中国历史.晚清民国卷》

根据材料并结合所学知识,概括两次鸦片战争之后,清廷外交发生了哪些变化,并简要评价这些变化。

材料一 开宝四年(971年),宋太祖赵匡胤“置市舶司(古代管理对外贸易的机构)于广州,后又于杭、明州置司”。根据考古发掘,东起日本,南到印尼,西到东非,甚至在非洲内陆的津巴布韦都有宋代瓷器的迹象。据记载,与宋代进行通商的国家和地区有五十个,其中宋代海船直接到达的有二十多个。……北宋初年,广州的市舶收入只是占了国家财政收入的2%,到了南宋初年占据了全国财政收入的20%。

——摘编自梁俏《宋代海外贸易特点及其评价》

材料二 明代对外贸易采取了严格的朝贡贸易,只准两国之间官方相互进行贸易,私人船只不准往来。明代对朝贡国家、路线、港门、船只数目、贡品种类均有详细而严格的规定,明朝对朝贡国家予以官方证明。对外贸易“只是政府借以表示中国文化传播之一种光荣礼节而已”。

——摘编自马珺《浅论中国古代的对外贸易》

材料三 鸦片战争后,中外贸易不断扩大,其主要进口品为鸦片和棉纺织产品,中国主要的出口品仍为茶叶等农副产品。我国出口商品主要为农产品、初级矿产品、手工制品,其科技含量很低,生产规模较小,仍处于自然经济的落后态势中。随着中国市场的逐渐开辟,19世纪70年代以后鸦片贸易的比重就逐渐减少了,而正常的商品交易则越来越扩大。

——摘编自张易《近代中国对外贸易与经济的发展》

(1)根据材料一、二,分别概括宋代、明代对外贸易的特点。

(2)根据材料三并结合所学知识,指出鸦片战争后中国对外贸易的特点,并分析其原因。

材料一 近代以前的传统中国是一个自以为世界中心的封闭体系,其基于“天下共主”理念的中央王朝,都把自己凌驾于万邦之上,而把周边地区的国家和部族视为“藩属”或“夷狄”。这些藩属国必须按时向中央王朝“进贡”,得到本朝天子的“册封”后,才能取得合法统治地位。这样就形成了一种以中央王朝为中心,以四夷为外服,以“朝贡”为理想图式的“华夷秩序”。美籍历史学家徐中约认为“儒家意识的天下一统帝国,传统上不维持任何西方所理解的平等外交关系;也不承认有任何对外事务,只认为有藩务、夷务或商务”

——摘编自王承庆《中国外交体制的建立与近代化转型》

材料二 近代以来,经过长期的中西文化冲突和融合,中国政府在被动应付中寻求主动,从探索性地建立“总理各国事务衙门”开始,又经过清末十年基于“外务部”的外交体制改革,“在很大程度上消除了传统体制的残迹,为民国外交体制奠定了基础”,终于形成了基本上符合国际外交通例的近代化的中国外交体制。国民政府外交部的成立,改变了中国的行政模式,完成了中国外交近代化的形式需求,但中国的分裂状态与国际地位并未发生实质性转变,致使这种近代化的转型还远远不能完成。

——摘编自王承庆《中国外交体制的建立与近代化转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代外交“华夷秩序”观念形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括鸦片战争后中国外交的变化趋势,并对中国近代外交进行评价。

材料 历史文献中关于李鸿藻的记述(部分)

| 记述摘编 | 出处 |

| 李鸿藻,字兰孙,直隶高阳人。(同治)十年,擢都察院左都御史,加太子少保。时有修葺圆明园之旨,朝臣同起力争。鸿藻亦言:“不应虚糜帑精,为此不急之务。”乃止。光绪二年(注:1876年),命兼总理各国事务衙门。寻丁本生母忧,服阙……时崇厚与俄擅定伊犁约,鸿藻坚持不可,争於廷。卒治崇厚罪,议改约。及法越启衅,言路愈奋发,劾罢枢臣。二十年,日韩事棘,命鸿藻商办军务,再授军机大臣。与翁同龢皆主战,并争和约,卒不能阻。鸿藻性至孝,为学守程朱,务实践,持躬俭约。谥号“文正”。 | 赵尔巽《清史稿·列传二百二十三》 |

| 查郑州口门五百六七十丈,鸿藻督工不过半年,堵塞五百余丈,只剩三十丈,计六占未进,工程进行之速为历年来治河者所仅有。 | 《高阳县志》 |

| 高阳李文正公当国,宝为之魁,弹击不避权贵……举朝为之震竦。 | 恽毓鼎《崇陵传信录》 |

| 直隶旱灾,公倡议募赈款于京内外,施以救济。 | 李宗侗,刘凤翰《李鸿藻先生年谱》 |

| 执事日记(注:1877年版,郭嵩焘出使英国沿途见闻《使西纪程》)一编,初闻兰孙大为不平,逢人诋毁……总署惧而毁板(版) | 吴汝纶《李文忠公朋僚函稿》 |

| 不敢犯清政府一向关于结社的禁令参加到强学会里边去,只是在会外做赞助人,做支持者”。 | 王试《维新运动》 |

(1)根据材料,概括李鸿藻个人经历的重要片段。(至少三个,切忌摘抄原文)

(2)根据材料并结合所学知识,评述李鸿藻的人物形象。(要求:人物形象鲜明、结合所概括出的一个或几个重要片段、史论结合、条理清晰)