材料一 公元前290年前后,托勒密·索托在埃及亚历山大城创建的亚历山大博学院,有专门收藏文化珍品的缪斯宫,一般认为这是人类历史上最早的博物馆。1683年,牛津大学建立向公众和学者开放的阿什莫林博物馆,被视作第一个具有近代特征的博物馆。18世纪,大英博物馆、法国卢浮宫等重要的博物馆建立。

1946年,国际博物馆协会在法国巴黎成立。1974年,该协会将博物馆定义为“一个不追求营利、为社会和社会发展服务的公开的永久性的机构,为研究、教育和欣赏的目的,对人类和人类环境见证物进行搜集、保存、研究、传播和展览”。1977年,国际博物馆协会又把每年的5月18日定为“国际博物馆日”,并且每年确定活动主题。

材料二 19世纪六七十年代,法国人韩伯禄在上海建立自然历史博物馆,是中国最早出现的近代意义上的博物馆。英国亚洲文会也在上海设立主要陈列动物标本的自然历史与考古类博物馆。

1905年张謇在江苏南通建立南通博物苑,是中国人自建的第一个公共博物馆。1912年,教育部在北京国子监设立国立历史博物馆筹备处,1926年,国立历史博物馆正式开馆。1933年,蔡元培等倡议在南京建立国立中央博物院,到1948年4月第一期工程及附属工程才竣工。1949年后,国立历史博物馆改名为“国立北京历史博物馆”,国立中央博物院改名为“国立南京博物院”。故宫博物院位于北京故宫紫禁城内,成立于1925年10月10日,现有藏品总量186万余件,其中一级藏品8000余件。故宫博物院是中国最大的古代艺术博物馆,也是世界著名的博物馆。

——以上材料均摘编自《普通高中教科书历史选择性必修3文化交流与传播》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括世界博物馆演变的趋势。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代以来中国博物馆发展的特点及其形成的主要原因。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈博物馆的时代价值。

材料

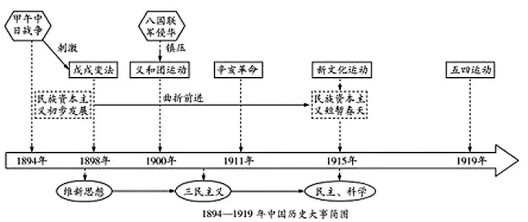

(1)如图能够反映中国近代历史的多种发展趋势,指出其中一种趋势。

(2)根据材料并结合所学知识,对这一趋势予以阐述。(要求:表述清晰,史论结合。)

材料一 “门当户对”与“郎才女貌”是中国封建社会中的两个重要择偶标准。男性对女性的要求,首先注重的是妇德,“贤妻良母”就是封建礼教中最“标准”的妇女形象。此外,对女性在家庭婚姻中提出了包括从一而终,嫁鸡随鸡,嫁狗随狗等传统道德观念。

——《中国传统婚姻家庭观念的演变》

材料二 传统社会中,女性总是在婚姻家庭的这个领域中间扮演着主角。总体来看,18世纪以来,西方传统家庭观念逐渐淡化,在家庭中间的性别分工发生变化,许多妇女走出家庭,开始扮演社会角色。

——摘编自凤凰网

材料三 上海、哈尔滨不同年代择偶标准差异表(单位:%)

| 项目 | 年代 | |||

| 1948—1966 | 1967—1976 | 1977—1986 | 1987—1996 | |

| 家庭出身、社会关系 | 26.6 | 28.8 | 12.66 | 15.6 |

| 本人成分、政治面貌 | 30.5 | 23.5 | 15.1 | 13.9 |

| 学历 | 10.6 | 11.7 | 12.6 | 25.3 |

(1)根据材料一,指出中国古代的择偶标准,其中对女性的要求合理吗?请说明理由。

(2)根据材料二,结合所学知识分析“妇女走出家庭”的主要原因是什么?概要说明18世纪以来妇女可能扮演的社会角色。

(3)根据材料三,指出人们的择偶观念呈现的基本趋势。

材料一 从新石器时期直至汉代,长江流域一直地广人稀,即使拥有优越的自然地理环境和丰富的物产资源,其农业发展仍然极为缓慢。直至经历了几次大规模由北向南的跨流域人口迁移以后,长江流域的农业开发才随之展开。在水利建设、农具改进和劳动力增多的多重促进下,长江流域的农业发展极为迅速,至唐代中期即超越北方,成为中国经济中心。

——摘编自刘馨秋《长江流域的人口迁移、农业开发及土地利用方式》

材料二 孙中山在20世纪20年代提出一个振兴国家的实业计划,其中一个重要内容就是开发长江流域。他指出,“长江为全国中枢,关系极重”。《实业计划》里对长江中下游流域建设发展的整体规划,共分五部,即:(一)东方大港;(二)整治扬子江水路及河岸;(三)建设内河商埠;(四)改良扬子江现存水路及运河;(五)创建大士敏土厂。

——摘编自雷浩《孙中山长江流域开发思想及其现实意义》

材料三 1959年我国编制完成《长江流域综合利用规划要点报告》,提出以三峡水利枢纽为主体的长江流域系统规划。随着人们对流域自然规律和社会经济发展规律的认识不断深化,以及国民经济发展中出现的新问题。1990年,我国补充、修订原规划后出台《长江流域综合利用规划简要报告》,提出长江流域重点解决防洪、航运、灌溉、引水、水资源保护和综合利用等六方面的问题,并规划了三峡工程和南水北调等一批主要工程项目。1992年,十四大提出了以上海浦东为龙头,带动整个长江流域经济新飞跃的长江开发思路。

——摘编自吴传清《长江流域地区发展规划的演变与趋势》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝中期后长江流域超越黄河流域成为经济中心的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括孙中山长江流域开发计划的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析20世纪90年代长江流域发展规划提出的历史背景。

材料一 中国古代合法的政治参与方式非常有限。明清时期,统治者推出一些有利于普通地主知识分子参与政治的措施。明太祖设立通政司处理臣民的章奏,规定除田土、诉讼之争,一般民户皆可上书言事,算是为政治表达开了一个方便之门。清朝前期,为解决大批“士者”出路,政府允许纳货捐官,并不断扩充科举录取的名额。在西方的冲击下,维新派办报纸、书局,组织社团。……甲午战争后,康有为上书光绪帝,警告“民心先离,将有土崩瓦解之患”。戊戌变法是政治体制改革,但因触犯权贵的既得利益,仅行百日即被废止……庚子祸乱后清上层几乎没有谁再反对改革……1908年,清廷开始筹办地方语议局、中央资政院,以选举民意代表、“博采群言”并发挥其“舆论总汇”的功能。“皇族内阁”的结局使这一民意机构走向政府对立面。摘编自徐军《中国古代政治参与的历史考察》、袁刚《民心尽失的历史警示》等材料二中世纪后期,欧洲的许多国家产生了等级会议,如1265年英国的“等级会议”

以及后来法国的“三级会议”等。从政治参与上看,英国政治在10世纪时政治参与主体扩展到王权和世俗、宗教贵族;到了12世纪以后,扩大到工商业主(新贵族)骑士,以及从理论上,所有具有一定财产的自由民。随着议会地位的提高,由资产阶级、市民组成的下院的作用逐步增强。“光荣革命”后,真正由选民选出的议员组成的下议院才形成,但这仍然是一种包括性别、年龄甚至是身份、财产的有限参与。20世纪,西方主要资本主义国家逐步确立普选权。

——摘编自陈楚亮《西方资本主义国家政治参与的历史沿革》

(1)据材料一和所学知识,指出鸦片战争前后中国合法的政治参与方式的不同之处。

(2)据材料二和所学知识,概括西方政治参与的演变趋势。

(3)据材料一、二和所学知识,指出面对社会转型时近代中西方调整政治参与方式的共同之处,并分析影响政治参与程度的因素

材料一 商周时期,王者立四时之序而化天下。《礼记·月令》记载了周天子一年四季的礼仪活动,当时许多风俗由专职官员负责。秦汉以后的封建统治者更把传统节日变成了转移阶级矛盾视线的手段。中国的节日基本上是以二十四节气为线索进行。春节雏形是庆丰收;“清明前后,种瓜种豆”;七夕节反映了中国男耕女织的小农家庭模式。除夕全家守岁,清明祭祖扫墓,端午系五色丝、涂雄黄,七夕看牛女相会,中秋团圆,重阳把出嫁的女儿接回。在现代社会,传统节日仍以家庭为主组织进行,新节日则以单位和学校为主组织进行。

——摘编自秦永洲著《中国社会风俗史》

材料二 西方国家,虽有类似中国全家团聚的重大传统节日如圣诞节、新年、感恩节等,同时“‘狂欢’‘新奇’‘神圣’‘浪漫’等是其节日精神的主要内核”,注重“情感宣泄”,有“较强的娱乐性”。如狂欢节是基督教“谢肉节”的世俗化称呼;情人节是纪念名叫瓦伦丁的基督教殉难者;万圣节是为了纪念教会所有圣人;圣诞节是基督教为了纪念耶稣诞生。随着改革开放步伐加快,中国人欢庆并无中国文化渊源的圣诞节、情人节、父亲节、母亲节等西方节日,同时中国传统节日如春节、端午、中秋等也被越来越多的外国人接受。2007年春节前夕,法国前总统希拉克在贺词中说:“2月18日,我们将欢度中国新年。”

——摘编自唐小晴《中西方传统节日文化比较分析》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析西方传统节日文化特色形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明现代中国节日文化出现的新变化及其意义。

材料一 儒家认为,在自然变化未萌之先加以引导,在自然变化既成之后注意适应,做到天不违人,人亦不违天,即天、人相互协调。这是中国古代哲学的最高理想,亦即中国传统文化的基本道路。春秋时代有"三事"之说∶"正德、利用、厚生,谓之三事。"生活丰厚,器用便利,然后端正德行加以节制,"三事"之说兼重物质生活和精神,是比较全面的观点。从历史看,中国各民族文化相互交融,共同构成为丰富灿烂的中华民族文化。从世界看,中国文化是一个独立发展的体系,有一个连续不断的发展过程。在这发展过程中,虽经常吸收外来文化的长处,但始终保持着自己的独立性,因而成为世界上一个独特的文化类型。

——张岱年《中国文化的基本精神》

材料二 "西方文化自希腊以来,大体上是建筑在商业上的,强调物质的文明。盖商业文明起于内不足,内不足则需向外寻求,因而为流动的、进取的,遂有强烈之战胜征服欲。于是而尚自由、争独立,求民主,此乃与其战胜征服之要求相呼应。其文化,对自然则为天人对立,对人类,则为敌我对立。

——钱穆《中国文化史导论》

(1)根据材料一,概括中国古代文化的特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出古希腊留存后世的文化遗产有哪些。并分析中国传统文化与古希腊文化的差异。

材料一 我国农村合作经济组织的变化表

| 时间 | 基本情况 |

| 1927~1937年 | 1929年中共领导下的农村革命根据地上杭县才溪乡成立了第一家合作社——劳动互助组,后出现多种合作社,但以消费合作社和粮食合作社为主,多是农民自发组织的。 |

| 1937~1949年 | 主要分布在陕甘宁、晋察冀等边区,以经营综合性业务为主。到解放前夕。全国已有合作社达3万多个。形成了自上而下的覆盖整个解放区的供销合作社网络。 |

| 1949~1978年 | 由农民自发组织的初级合作社逐渐发展到土地集体化的高级合作社和人民公社体制。 |

| 1978年后 | 从以家庭经营为核心的家庭联产承包制逐渐转向农民专业合作社;2006年,《中华人民共和国专业合作社法》出台后,推动了农村合作社迅速发展,到2011年,全国已有超过35家的专业合作社,入社农户占我国农户总数的10%。 |

——摘编自张晓倩《我国农民合作经济组织的制度变迁研究》

材料二 西欧是资本主义发展最早的地方之一,也是合作社的思想、理论和合作社运动的发祥地。二战后,西欧各国政府高度重视合作社运动在国家经济和社会生活中的作用,从宪法到有关立法,对合作社诸多内容都作了明确的规定。因此,西欧各国农村合作社十分发达。到70年代,法国五分之四的农民、西德二分之一的农民、丹麦的几乎所有农民都参加了合作社。西欧各国合作社主要是在农业生产基础上发展起来的农工商综合体,如法国合作社系统在全国牛奶、猪肉等收购中分别占52%、64%,西德合作社系统供应了农民所需农药的70%、化肥的67%。不仅如此,西欧各国的农村合作社在对外经济关系中也发挥重要作用。1975~1976年度的法国谷物出口中,合作社系统占40~50%;丹麦合作社系统占全国黄油出口的90%;意大利全国合作互助同盟在非洲和拉美非常活跃,业务也非常广泛,它的对外营业额达16亿美元。

——摘编自戎殿新《战后西欧农村合作经济发展的特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国农村合作经济变化的特点并分析其作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析西欧合作社经济发展的原因及其对我国“乡村振兴”的启示。

小说《南方与北方》所描述的故事发生在19世纪中期的英国。女主人公玛格丽特因为做牧师的父亲工作变动的原因从英国南方的教区小镇赫尔斯通搬到了北方的工业城市米尔顿……

小说一开头作者便向我们描述了一段在伦敦的姨妈家里玛格丽特与出身贵族家庭的表妹伊迪斯的对话……她们谈论的这些话题是当时寻常中产阶级与贵族女性在聊天时会时常提到的,婚姻,家庭,以及生活中一些无关紧要的家庭琐事……中产阶级与贵族女性就被束缚在这种安逸的生活中,局限在家庭里……

但是,在迁移到工业城市米尔顿后,这种情况开始改变。由于工业革命所带来的社会变化,玛格丽特开始走出家庭,有了更宽阔的活动范围……她的所见所闻以及所结识的的南方所没有的女性纺织工人带给她的思想意识上的变化,让她逐渐打破了这个枷锁(指“淑女”身份)。

——李小倩《从<南方与北方>看工业革命影响下的女性观念变迁》

结合材料和所学知识,围绕“妇女地位的变化”这一中心,自拟论题写一篇小论文。(要求:观点明确,史论结合;论证充分;逻辑严密;表述清楚)

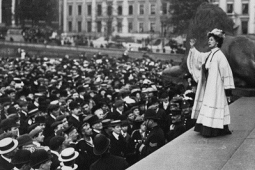

材料一 20世纪初,一批“战斗的妇女参政运动者”出现在英国公众舞台上,她们用各种手段把妇女选举权问题提上日程。下图是要求妇女选举权的潘科赫斯特在伦敦特拉法加广场演讲。

----摘编自钱乘旦、许洁明《英国通史》

材料二

一战时英国妇女在工厂中劳动。

材料三 1918年,大不列颠的妇女选举权运动取得了重大突破,妇女得到了带有某些限制的投票权;1928年,这些限制就取消了,妇女在同男子平等的基础上被给予了选举权。在德国以及在欧洲大多数新国家里,妇女也投票了。在苏联,1917年革命以后,妇女在同男子平等的基础上得到了投票权。

——摘编自帕尔默《现代世界史》

(1)根据材料和所学知识,概括一战前后英国妇女地位的变化。

(2)根据材料和所学知识,分析上述变化出现的原因。