材料一 据《周礼》记载,在两千多年前,官方规定的跪拜礼仪就有九种不同的名目:稽首、顿首、空首、振动、吉拜、凶拜、奇拜、褒拜、肃拜。但是,这么多种类的跪拜礼仪并不是任何人可以自由选择、任意取之而用的。比方说,“空首”是头不至地的跪拜,最为方便,恭敬程度也就最低,成为君长对臣下的致意之用;头至地立即抬起为“顿首”,恭敬度就高些;而头至地还要稍作停留为“稽首”,恭敬程度最高,用作臣下对君上表达尊敬的礼节等等。在吃饭和喝酒的时候,无论是长辈为其夹菜还是递酒,都要先行跪拜才能品尝。

——摘编自韩鼎赢《传统长幼相见礼仪的终结与现代重建》

(1)依据材料,概括西周时期跪拜礼的特点。

材料二 1793 年,英王特使马戛尔尼来华,在谒见皇帝的礼仪上被中方要求其像藩属国一样三跪九叩,马戛尔尼表示可以像觐见自己国王那样行礼,这个答复使乾隆断然拒绝接见该使团。后来,马戛尔尼向乾隆施行的礼仪应该就是“长跪请安”的旗礼形式。同治十二年(1873 年),总理衙门与各国公使商定的《觐见礼单》中表明公使的觐见礼仪为五鞠躬。但是“此次觐见的礼仪规定被强调是一次清帝因各国需呈递国书而准许的特殊优待礼节,仅是一次特例而已,各国使臣以后不得援引为惯例,再行渎请”。

1891年,光绪皇帝接见六国公使。据晚清重臣荣庆记载,“总理衙门带使臣一员及翻译一员入,两大臣带引于前,自东门入,去帽一鞠躬,十二步二鞠躬,至主位三鞠躬,呈国书。”此次的觐见没有再像同治十二年一样进行几个月之久的礼仪交涉,而是作为无需商议的惯例来照行了。

——摘编自韩鼎赢《传统长幼相见礼仪的终结与现代重建》

(2)依据材料二并结合所学,解读清朝时期外国使节觐见礼仪的发展变化。要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料三 1916年6月6日,中华民国大总统袁世凯去世,6月8日,国务院出台《丧礼大纲》八条,规定“凡官署营舰、海关下半旗,官吏停宴会、缠臂纱……民间辍乐七日,出殡日鸣炮百一响,京校辍课”。经大总统黎元洪与国务院商议后,决定葬礼“参酌中外典章”,中国礼典方面“只可酌采皇帝葬礼斟酌损益”,“其外国礼典则拟搜集德、美两国大总统国及各国元首之国葬礼互相参酌而成”。对此社会舆论极为愤懑,有人认为袁世凯“几如大行皇帝之丧礼”,诚为“民国之怪现象”。有人告诫议定袁氏丧仪诸人“勿忘项城(袁世凯)之死非于洪宪元年”,而是“中华民国五年六月六日”;将来“引项城灵柩出新华门者”,乃是“两行五色灿烂之共和国旗”。

——摘编自李斯涵《民国第一部〈国葬法〉的颁行与民初丧葬礼仪的变革》

(3)你如何看待材料三中关于袁世凯葬礼的不同主张?请自拟论题,并结合史实加以论证。

要求:观点明确,史实充分,史论结合,逻辑清晰。

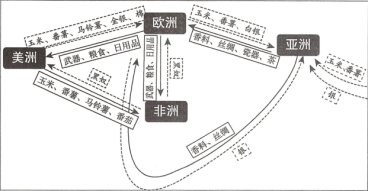

②欧洲完成工业革命主要出口工业品

③通过丝银贸易,大量白银流入中国

④欧洲同亚洲、美洲、非洲建立直接的商业联系

| A.①②③ | B.①③④ | C.①②④ | D.②③④ |

材料一 《闽海关十年报告(1892—1901年)》载:“福州周围农村生产很多马铃薯,运往香港和新加坡售卖。但是在35年前,当地很难买到马铃薯,外国人餐桌上的马铃薯要从澳门或者汕头运进来。” 到20世纪20年代,“栽种马铃薯已经越来越普遍了,并且获利颇佳”。

材料二 福建沿海平原盛产蔗糖……商人施景辉等人集股20万元,在……闽侯尚干乡办起了“华兴机器制糖公司”。该公司以高价采购甘蔗,“各乡闻风而起,遂多种蔗,即以新洲而论,所种视往年增三分之一,各乡略同”。

材料三 19世纪末,以福州为中心的机坊为数约500家,散布在福州市内及附近各村,……大机坊备有布机30部,年产量1万匹;小机坊也备有数部,年产量500匹。他们接受布庄行的委托而织制,庄行将原料棉纱分送给各机场织制,制成的布再由染场收回,贴上本庄招牌出卖。这些新兴的农家手工业从属于近代工商业资本的厂商、行号。农民或自置织机,或从厂商处租机,并领取原料,织成后交给厂商,论件给资。

——以上材料均选自林星:《近代东南沿海通商口岸城市城乡关系的透视》

依据材料,解读开埠通商后福州周边农村经济的变化。

1876年京师同文馆五年制课程设置

| 年次 | 课程 | 备注 |

| 一 | 数理启蒙、九章算法、代数学 | 至汉文经学,愿当始终不已,故于课程并为另列。向来初学者每日专以半日用功于汉文,其稍进者亦皆随时练习作文。 |

| 二 | 学四元解法、几何原木、平三角、弧三角 | |

| 三 | 格致入门,兼讲化学、重学、测算 | |

| 四 | 微分积分、航海测算、天文测算、讲求机器者 | |

| 五 | 万国公法、富国策、天文测算、地理金石 |

| A.西方列强控制京师同文馆的课程设置 | B.“西学”教学内容涉及较为广泛 |

| C.外语学习成为京师同文馆的主要内容 | D.中国传统教育内容不占首要位置 |

1932年2月,美国学者费正清来到中国,师从清华大学教授蒋廷黻进行中国传统文化研究。1933—1935年,费正清担任北京清华大学讲师,后回国。1942—1943年、1945—1946年两次来到中国工作。20世纪60代,费正清提出“冲击反应”模式。

材料一 蒋廷黻的“现代化叙事”模式并不复杂,他认为,中国在过去或许确实有着自己漫长的历史传统,但是到了近代,中国错过了工业革命,错过了启蒙运动,中国不是近代世界规则的制定者,只是世界一体化过程中的迟到者,因而中国在发展过程中不是要挑战世界已有规则,更不能对这些规则采取非理性冲撞,或鲁莽颟顸式的摧毁,而是应该引导国民尽快接受,尽快适应这些规则,尽快让中国和世界一样,和其他民族国家一起发展,共同进步。

——摘编自马勇《中国能现代化吗》

材料二 费正清认为中国社会长期以来基本上处于停滞状态,循环往复,缺乏内部动力突破传统框架,只有经过19世纪中叶西方冲击之后,才发生剧变,向近代社会演变。这种观点被称为“冲击反应”模式。费正清在表述其“冲击反应”观的时候说:“西方是19世纪和20世纪震撼全球的技术进步及其他种种进步的摇篮和发明者,因而西方能够从自身的文明中完成近代化,而中国由于自身独特的传统,则只能借助外部力量实现近代化。”

——摘编自郭燕飞《费正清的“冲击反应”模式与中国近代社会转型略论》

解读费正清的“冲击反应”模式。(要求:观点正确,史实充分,史论结合,逻辑清晰)

材料一 晋商是活跃于明清时期的山西商人,雄踞徽商、浙商、粤商等十大商帮之首。晋商主导的“万里茶路”长5150公里。在运输过程中翻山越岭,闯沙漠,过草原,加之常常遇到盗匪抢掠,路途之遥远与艰苦难以想象。晋商对待顾客秉持“见利思义,诚信不失”原则,所销售商品货真价实,“秤平、斗满、尺满足”。晋商追求高尚的道德人格,热心于社会公益,忧国忧民,如灾年设锅施粥以赈灾民,大捐军饷以助朝廷平定战乱。晋商为满足客户散装需求,创造性地将红茶压制成短粗木状的圆柱型,锯成小段破开零卖,砖茶亦可切片。

——摘编自蒋荣华《从晋商历史角度解读企业家精神》

(1)依据材料概括晋商精神,结合所学分析晋商精神形成的原因。

材料二 当英国在北美大陆建立起殖民地后,具有新教伦理的基督徒先后迁徙到大西洋的彼岸,在这片未开垦的处女地上播下了重视商业的精神。清教主义主张通过辛勤工作和事业上的成功来体现对上帝的笃信,召引世人拼命努力,取得成功,同时也产生了竞争意识和自由平等的观念。美利坚民族敢于冒险、不断进取、不屈不挠的精神性格进一步哺育和滋润了“商业精神”的成长。这种精神植根于美国人的灵魂之中,成为美国以后在物质上取得巨大成功的有力保证。商业精神无疑是美国早期扩张的原动力之一,美国独立时领土仅约80万平方公里,到19世纪70年代,已达930多万平方公里。内战后至19世纪末的30多年是美国致力于国内发展的时期,也是商业精神促成大陆政策走向海外战略的成熟时期,更是商业和国家经济突飞猛进的阶段。1894年,美国工业产值接近全球的1/3。

——摘编自李连广《商业精神与美国20世纪前的扩张》

(2)依据材料并结合所学,说明商业精神对20世纪之前美国发展的影响。

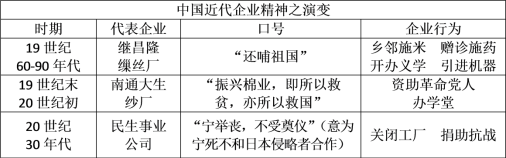

材料三

(3)从“企业精神与社会变迁”的角度提炼一个观点,并运用相关史实进行论证

(观点明确、论据充分、逻辑清晰)

材料一 民惟邦本,本固邦宁。固本之道,在于安民,安民之道,在于足衣食。

——北宋理学家程颢

| 救助法令、机构 | 救助情况 |

| 贡士庄、贡士库、义田 | 为寒门学子赴考提供基本生活所需和旅资,资助贫困学子甚至其后人的生活 |

| 广惠仓、常平仓 | 政府对“老幼贫乏不能自存者”提供救济 |

| 惠养乞丐法、安济坊 | 政府收容无业流浪人员 |

| 居养令、居养院 | 政府收容城乡鳏寡孤独疾病残废人员 |

| 助葬之法、漏泽园 | 安葬贫困无依或无主死者 |

| 同业互助 | 城市工商业同行业经营者之间互助 |

| 街区救助 | 工商富室对所在街区的贫乏之人“随时有所资给” |

——依陈国灿《宋代城市的社会救助》等编制

(1)依据材料,概括宋代社会救助的特点。结合所学,分析这些特点形成的原因。

材料二 20世纪30年代美国通过一系列法案,改变了过去由民间团体自助自救或由慈善团体提供救助的传统。法令规定联邦政府授予各州老年资助费、老年救济金、失业补助金、儿童补助款、妇幼福利补助费等;失业保险由工人和雇主各交付相当于工人工资1%的费用,剩余部分由联邦政府拨付;使用联邦资金清理贫民窟,建设低费用住房,在37个城市提供2.16万套住房和1.5万套迁居工程;联邦政府为佃农、劳工及分成制农民提供为期40年的年息3%的购房贷款。法案对救助对象设置了各类与种族高度相关的职业和身份限制。在执行时,各州往往偏向白人,例如住房贷款98%都给了白人,全国超过65%的黑人被新法案排除在外,在南部某些地区达到了80%以上。

——摘编自黄安年《美国政府的住房福利保障政策》、李庚《种族隔离阴霾下的罗斯福新政》等

(2)依据材料,概括20世纪30年代美国社会救济措施。你如何看待这些措施,结合所学进行说明。

材料三 19世纪中期以来,西方的政治经济学说纷至沓来,儒家思想主导地位受到削弱,传统救济思想发生蜕变。以薛福成、郑观应、王韬为代表的思想家逐渐认识到中国贫穷之因在于实业不振、养民无术。他们认为民富才能国富,才可以备水旱之灾,进而提出了“通商互利”“富国养民”“以教代养”(教授生产技艺以获得谋生手段)等和救贫济困相结合的思想。

民国时期伴随工业化发展、传统经济结构破坏和社会动荡,大量农民和城市平民破产,如何吸纳大量失业人口成为近代化的新课题。民国思想界认为传统的宗族救济不利于大众福利,主张构建新的救济制度,将实现民生主义作为理想社会的奋斗目标。他们认为“国家为人民聚集而成,政府乃由人民组织,人民有所困苦,则应加以救济。”他们还主张改变以小农经济为基础的社会救济方式,使社会救济建立在近代工业基础上。

新中国建立了人民当家作主的政权。新政权受马克思主义社会保障思想的影响,将满足社会成员社会福利需求,促进社会公平作为救济工作的目标,把恢复和发展生产作为促进社会救济的必备前提和基础,借鉴苏联以国家为主导的社会救济模式。政府还认识到小农经济的脆弱性,积极倡导互助合作,为后来的合作社运动做了有益的铺垫。

——摘编自蔡勤禹《试论中国近代社会救济思想》、蔡士文《建国初期中国共产党社会救济的理论与实践》

(3)依据材料并结合所学,对近代以来中国社会救济思想的演变进行解读。

| A.汉代推行均田制促进南方人口的增加 |

| B.隋唐革新农具导致北方人口减少 |

| C.宋代南方相对安定促进经济重心南移 |

| D.明清高产作物引进导致人口膨胀 |

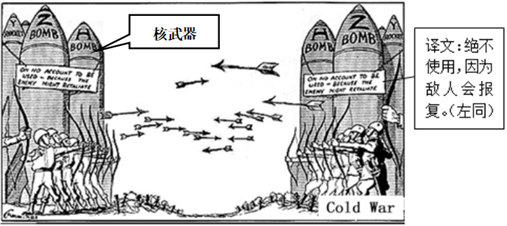

| A.美苏核均势背景下的两极对抗 |

| B.美苏之间爆发了直接战争冲突 |

| C.“冷战”格局下孕育着多极化趋势 |

| D.“冷战”时期两大阵营共存与合作 |

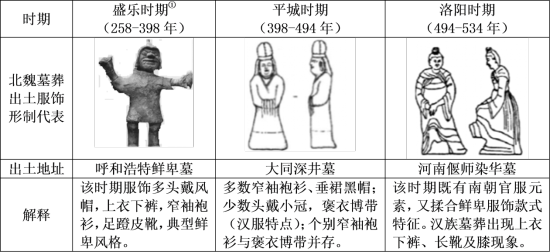

材料一

①鲜卑拓跋部于公元258年迁居到盛乐(今内蒙古和林格尔),后建立代政权,398年迁都平城(今山西省大同)

(1)依据材料概括北魏时期服饰文化发展趋势,从史料角度分析北魏墓葬出土文物的价值。

材料二 中世纪意大利女性的基本服饰为长筒型衣裙,头戴长到膝盖的面纱或头巾,外罩长及脚踝的斗篷。14到16世纪,服装成为身份和地位的显现,新兴中产阶级渴望像贵族一样炫耀他们的财富。妇女争奇斗艳,男子不拘礼节。服装式样变化,衣料品种增多。东方服饰中的装饰和纽扣被欧洲人吸收,男人外套上排一列纽扣或宝石,甚至内衣纽扣也用宝石装饰。

(2)依据材料概括14-16世纪意大利服饰的特点,并结合所学说明原因。

材料三 20世纪80年代,封闭已久的国门再次开启,源自西方的喇叭裤成为人们展示自我改变的重要方式,如一阵旋风传遍神州大地。喇叭裤的流行对中国服饰文化影响深远,从此中国开始采用A字形服装轮廓,青年男女开始崇尚西方人的体型,身材高挑成为当时人们择偶的重要标准。20世纪90年代人们的头脑更加开放,开始从80年代的盲目追风当中解脱出来,变得更加理性和成熟。多样化和个性化成为这一时期的主题,冲击着中国人的心灵,培养着中国人对新事物的接纳力,显示着人们明亮乐观的气息。21世纪以来随着改革开放的深入和国力增强,中国服装进入了一个多元化的时代。一部分人不再满足服装的实用功能,转而追求服饰的舒适性和时尚美。与此同时,中式服装也越来越多地出现在国际场合。2004年雅典奥运会闭幕式上,中国女孩身穿的中式旗袍点燃了旗袍复苏的火焰。2008年“青花瓷”系列服装成为北京奥运会服饰的主角,很好地诠释了典雅的中国服饰文化。

——摘编自吴志明《改革开放三十年中国服饰文化的嬗变》

(3)依据材料并结合所学,解读改革开放以来中国服饰文化的发展历程。

(提取信息充分、解释分析合理、总结归纳准确)