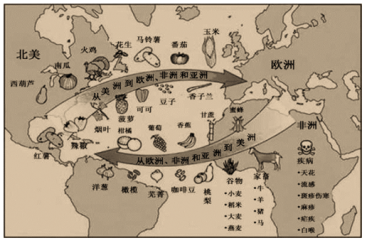

材料一 公元前9000年左右,小麦、大麦在西亚开始栽培;公元前6000年左右,西亚的小麦、大麦传入欧洲;至迟到公元前2500-2000年间,小麦传入中国;公元前2世纪到公元2世纪,通过丝绸之路,葡萄、首蓿传到中国,樱桃、杏等也从亚洲传到罗马。

(1)依据材料结合所学,概括新航路开辟前后食物物种交流的特点。

材料二 “咖啡”一词源自阿拉伯语,意思是“植物饮料”。咖啡树原产于非洲埃塞俄比亚西南部的高原地区,在公元15世纪以前,咖啡的种植和生产一直为阿拉伯人所垄断。17世纪中叶,荷兰人将咖啡移植到锡兰岛,后传到印度、印度尼西亚等地。18世纪初,咖啡传入拉丁美洲,这里成了日后世界咖啡的主产区。因大量生产而价格下降的咖啡开始成为欧洲人的重要饮料。

欧洲的第一家咖啡馆于1650年在英国牛津大学建立,咖啡馆随之在欧洲风起云涌,英国的牛津、伦敦,法国的巴黎、马赛等地也相继开设咖啡馆。17世纪末18世纪初,咖啡馆在欧洲各个城市纷纷出现,并推广到北美的波士顿、纽约、费城。从此,欧洲和美的社会生活中有了喝咖啡的习惯。人们在咖啡馆休闲聊天,咖啡馆成了社交的重要场所。

(2)对“咖啡(馆)的历史是一部经济史”谈谈你的看法。材料三

即使是世界上最偏远之地,如今也开始被先进的交通工具联系在一起,……他们包括:铁路、汽船、电报。……详细的地图(绝大多数是为军事目的而制)已经可在许多先进国家中看到。……甚至也把那些地理上极其遥远的地区拉入到整体世界之中,使两者之间产生直接而不仅是字面意义上的联系。

16—19世纪英国城市人口占总人口比例(%)

时间 | 1520 | 1600 | 1670 | 1700 | 1750 | 1801 | 1852 |

城市人口占总人口比例 | 5.25 | 8.25 | 13.5 | 17.0 | 21.0 | 27.5 | 51.0 |

1700年,英格兰、苏格兰和威尔士,人口在10万以上的城市只有一个,到了1911年,这样的城市已经接近30个,其中大多数处于工业化的英格兰中部地区。

工人们用血汗增加了资本的利润,换来的却是贫富的严重分化,社会的强烈不平等。这种不平等体现在生活方式、住房、医疗、健康等各个方面。如这时欧洲所有城市开始出现资产阶级居住区与工人居住区的区别,简称为“豪华的西区和贫困的东区”。

法家认为人性恶,主张法治,韩非提倡君主不要谈礼义,而要以法、术、势驾驭臣下。提出“故明主使其群臣不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法……以法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。”等观点。

(3)工业革命改变了人与自然、人与人、人与社会的关系,结合所学材料一:西方人对中国的认识是以商业活动和传教为滥觞的。丝绸既作为商品又作为一种特殊的文化信息,引起西方人对东方文化古国的向往。之后的天主教传教士们对于这么庞大的帝国能维持政治上的大统一,儒家及儒家所代表的价值观念能被普遍接受,以及中国极少宗教战争等印象深刻且佩服。鸦片战争之后,传教士、外交官等写了大批报道和书籍,我国国际形象骤然失色。美国传教士描述“中国社会如同中国的景致一样,远看好看,近则臭气难闻。”在美国1870年间爆发了排华浪潮,中国人到处受歧视被排斥。“中国佬”、“中国蛮子”,“黄货”等贬词也由此产生。

材料二:1984﹣1985年,由于我国国内形势越来越好,改革成果显著,国外舆论纷纷变调。美国《时代》周刊评选邓小平同志为“1985年风云人物”,特辑则介绍了中国近年来多方面的深刻变化,该刊虽提到我改革中的一些困难,表示了某些疑虑,但总的调子是称赞改革,而且提到世界历史的高度,称我国改革是一项伟大试验,并大加肯定和赞扬。

材料三:20世纪90年代在西方的中国典论形象中,中国似乎是一个永远也不可能改变的东方专制社会。那里践踏人权政治腐败道德堕落;它的经济的确在发展,但这种发展不再是可喜的,而是可怕的,因为它将“助长邪恶的力”。20世纪中国的国际舆论形象,在“中国威胁论”的背景下结束。

(1)阅读材料一,解读西方人对中国看法的变化历程。(要求:提取信息充分,总结归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。)

(2)材料二中,国外舆论是如何评价中国的?简述这一变化的国际背景。

(3)20世纪90年代以来中国所处的国际舆论是怎样的?这一时期的国际环境发生了哪些转变?

| 1949年—1965年 | 成人教育、夜校、识字速成班大量涌现,国家对于阅读的政策主要在于配合引导速成教育;中央人民政府曾做出关于开展职工业余教育的指示,提出争取三五年内使职工中的文盲能阅读通俗书报。重视对青年学生、儿童阅读的指导。1949年12月10日《人民日报》出现第一则与阅读直接相关的报道,介绍了保定人民教育运动的相关情况:“在阅览工作方面,清理了五万五千一百余册书籍杂志,将其中含有封建色情及反动因素的读物,予以清除” |

| 1966年—1977年 | 中国大陆的国民阅读活动与政治的紧密结合程度进一步提高,权力机关对阅读内容进行了严格检查和管控。作为极具典型意义的阅读现象和社会集体记忆,《毛主席语录》和其他革命红书成为读者覆盖面极广、发行量极大的必读书籍。 |

| 1978年—2000年 | 西方学术著作和文艺作品重新被国人品读研究,国内较为关注与阅读有关的先进技术、设备和研究。1991年新闻出版署启动常备图书制度,满足读者最基本的阅读需求。《人民日报》报道关注了北京日报与北京图书大厦、新浪网文化频道联合主办的“一个人的阅读史”征文活动。 |

| 2001年—2017年 | 《人民日报》报道了法国研发出可供盲人通过电脑“阅读”的报纸;2006年4月,中宣部等11部门联合发布《关于开展全民阅读活动的倡议书》;2016年颁布的《中华人民共和国公共文化服务保障法》将全民阅读作为重大事项列入法律,《人民日报》对“世界读书日”及全民阅读活动给予更多关注;各地公共图书馆积极创新服务模式,借书、还书如在ATM机上存取款一样方便,不用跑来跑去,利用电子书阅读器下载电子资源,可随时随地阅读。 |

——摘编自吴赟、孙梦如《当代国民阅读生态的历史演进及特点——基于《人民日报》相关报道(1949—2017)的文本分析》

阅读材料结合所学,对新中国的阅读史发展进行解读。

材料一 董仲舒建议汉武帝“立大学以教于国,设庠序以化于邑,渐民以仁,摩民以谊,节民以礼。”汉武帝元朔五年(公元前124年)在长安设太学。太学之中由博士任教授,初设五经博士专门讲授儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。武帝还下令天下郡国设立学校官,初步建立起地方教育系统。太学和郡国学主要是培养统治人民的封建官僚,但是在传播文化方面,也起了重要作用。

(1)依据材料并结合所学,指出汉朝学校教授的主要内容及目的。

材料二 朱熹重视教育对于改变人性的重要作用。提出:“今圣贤教人为学,非是使人缀辑言语,造作文辞,但为科名爵之计,须是格物致知、诚意、正心、修身,而推之以至于齐家、治国,可以平治天下,方是正当学问。”认为教人为学首先就是要使学生明义理、会做人,而并非只是为学得杂博知识,做些华丽文章,用以活名钓营,争权夸利。他在《孟子集注》中进一步明确,“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信,此人之大伦也。库、序、学、校,皆以明此而已。”朱熹认为,只有把“明五伦”作为学校教育的目的,才能使“天下国家所以治日常多,而乱日常少也”。

(2)依据材料结合所学,简要论述朱熹的教育思想。

材料三 1898年6月11日,清光绪帝下《明定国是诏》,正式宣布变法,诏书中强调:“京师大学堂为各行省之倡,尤应首先举办……以期人才辈出,共济时艰”。7月3日,光绪批准了由梁启超代为起草的《奏拟京师大学堂章程》,这是中国近代高等教育最早的学制纲要。吏部尚书孙家鼐被任命为管理大学堂事务大臣,曾出任多国公使的许景澄和长期担任京师同文馆总教习的美国传教士丁韪良分别出任中学和西学总教习。

(3)综合上述三则材料并结合所学,指出京师大学堂与传统学校在教学内容上有哪些变化,这些变化给中国带来了怎样的影响。

材料四 1952年院系调整,中央有关部门选定在北京西北郊建设“学院区”,统一集中建立了第一批(8所)高等学府,“八大学院”之名就此产生。1999年在北京市教委的大力支持下,在原有的八大学院的基础上,北京航空航天大学、北京科技大学等13所高校联合成立北京学院路地区高校教学共同体,2002年发展到包括北京师范大学的16所高校的教学共同体。学院路共同体以资源共享为途径,加强学生综合素质培养,与其在校专业素质培养相结合,形成一个有机的整体,培养国家急需的高素质创新人才。

(4)依据上述材料并结合所学,以“新中国高等教育发展”为主题对材料进行解读。

材料一 秦朝处理中央与地方的关系主要表现在三个方面:

第一,妥善划分地方行政层级,有效分配中央与地方的权力,并对地方官员权力实施监督。

第二,处理好郡县与分封的关系。

第三,中央权威、政令畅通是必备条件。

(1)依据材料结合所学,说明秦朝加强中央集权的措施。

材料二 14—16世纪的文艺复兴、新大陆的发现和宗教改革,使欧洲出现了主权国家并存的局面。之后,各国的交往也日益增多。所有这些都为近代国际法的产生提供了社会基础。⋯⋯新大陆的发现,对国际法的产生和发展起了直接推动作用。地理大发现在国际法中提出了新的课题。许多国家对殖民地的争夺、所谓无主地的取得及其相关联问题,引起了一系列的争执。同时,新大陆的发现也促使资本主义的生产关系逐渐形成,世界商业联系不断扩大,商品货币关系不断加强。由于资本主义的发展,国际经济关系日益密切,从而为近代国际法的产生奠定了经济基础。

(2)依据材料结合所学,概括国际法产生的背景。

材料三 宋朝和明朝的乡约

宋代随着社会经济的繁荣,文化的发展,儒家开始向基层渗透,并发展出理学,这一时期,理学家们深入族规,家训之中,投身基层教化,吕大钧兄弟四人在家乡蓝田创立的《吕氏乡约》,成为乡约教化乡里的范本。该乡约以“德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤”为总纲。并规定:“年高有德、堪身体力行之人是可能被推举为乡约正副的基本条件,即声望和学识是乡约凝聚力之形成的基本要求,其主要任务是扬善惩恶,对乡里社会实行教化,在乡里社会提倡互敬互爱、患难与共的淳朴社会风气。”

各州县做竖牌十面:凡不养父母时常忤逆者,牌书“不孝某人”。尊长无礼,牌书“不义某人”。偷鸡摸狗,牌书“做贼某人”。生事殴人,牌书“凶徒某人”……各用大字钉于本犯门左,每会跪约听讲,街民不与往来。约长等劝令同约完成纳粮的任务,劝戒同约维护地方安定。

——山西巡抚吕坤《乡甲约》

(3)依据材料,结合所学概括宋朝和明朝乡约的特点,并说明乡约发展的趋势。

材料四 新中国主要法律制定表:

| 时间 | 主要法律文件 |

| 20世纪50年代 | 1954年《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国国务院组织法》《中华人民共和国人民法院组织法》《中华人民共和国人民检察院组织法》 |

| 改革开放后 | 1982年《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民民共和国中外合资经营企业法》《中华人民共和国经济合同法》 |

| 20世纪90年代到 21世纪初 | 1999年和2004年《中华人民共和国宪法修正案》先后将“实行依法治国,建设社会主义法治国家”和“国家尊重和保障人权”写入宪法。 |

| 中共十八大以后 | 2018年《中华人民共和国宪法修正案》把习近平新时代中国特色社会主义思想载入宪法。 2020年5月《中华人民共和国民法典》通过,新中国第一部以法典命名的法律,被称为“社会生活的百科全书”。 |