| A.反映社会主要矛盾变化的紧迫性 | B.表明重构社会价值观具有必要性 |

| C.凸显了全体国人的素质亟待提高 | D.体现人类命运共同体亟需被构建 |

| A.经济发展模式的转变 | B.政党内阁的效率提升 |

| C.政府职能扩大的趋势 | D.政治腐败问题的加剧 |

材料一 在宋代江南城市社会救助体系构建和形成过程中,作为主导的官方把赈灾救荒作为社会救助的重点,并陆续采取了一系列相应措施,有赈济、赈货等类型。江南城市的民间救助多为自发的个体行为,即使形成一定的组织,也以个体自愿为基础。施行救助主体有士人(包括部分官员)、工商富室和僧道人员。他们大多出于传统儒学所倡导的仁义思想和社会理想,将参与社会救助活动视为仁义的实践与推广。相对于传统荒政和乡村救助;宋代江南城市的社会救助有着诸多特点,呈现朝社会保障体系发展的趋势。

——摘编自陈国灿《论宋代江南城市的社会救助》

材料二 19世纪中叶以后,中国社会传统的救助活动呈现出新的特征与状态。晚清政府已无法如“康乾盛世”时期那样向受灾民众提供应有的救济和帮助,而以士绅富民为主体的民间救助活动日趋活跃。随着近代社会产业结构的改变及贫困群体的扩大,以贫困人为对象的社会救助活动越来越受到民间救助组织的重视。部分先进中国人也开始学习和研究西方国家开展社会救助的思想和经验,反省中国传统做法和理论的缺陷,使以传教士为先导的外国慈善活动逐渐活跃。这些变化引起了中国社会救助活动的变动。

——摘编自陈桦《中国社会救助活动的近代转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋代江南城市救助的特点及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清时期中国社会救助活动的转型及原因。

| A.分封制度不断强化 | B.礼乐制度不复存在 |

| C.伦理道德日益败坏 | D.社会转型趋势明显 |

材料一 宋初统治者在东京国学基础上,又兴建了西京、南京、北京的国学。北宋大兴官学的实质在于振兴社会教化和弥补科举对人才选拔的不足,其传播知识的旨趣并不凸显。北宋中期,兴天下之学以振教化已成为北宋士大夫的共识。王安石文教改革既重视太学改革,又积极关注地方州县学的发展,并且振兴地方州县学成为王安石建立教化新格局的中心环节。从制度建制上用三舍法将州县学与太学相互衔接,而在传播系统上则使师资、生员、教材、学田以及文教协调专员一并到位。这些措施有效地促进了州县学的良性运转。将各地读书士子阶层共同纳入国家教化组织的调控范域。宋南渡后,“自龟山(杨时)辟书院以讲学,于是白鹿、鹅湖相继而起”,教化对象向民间社会大众延伸、转化。

——摘编自张雪红《试论宋代社会教化的新特征》等

材料二 1963年初中语文教科书榜样人物身份类别统计

| 榜样身份类别 | 人物 |

| 政治领袖 | 1个:贺龙 |

| 英雄榜样 | 14个:革命战士(5次)、方志敏、何大庆、白求恩(2次)、吴运铎、杨子荣、军队战士、冯婉贞、甘祖昌 |

| 知识分子 | 4个:徐特立、邹韬奋、闻一多、林道静 |

| 劳动榜样 | 4个:梁生宝、铁路列车员、小李和将军、英雄母亲 |

| 青少年榜样 | 2个:小橘灯、小英雄 |

——摘编自宋珏蕾《教科书榜样人物的变迁研究》等

材料三 1993年初中语文教科书榜样人物身份类别统计

| 榜样身份类型 | 人物 |

| 政治领袖 | 4个:周恩来(2次)、陈毅(2次) |

| 英雄榜样 | 6个:革命战士、白求恩、刘胡兰、大个子军人、陈毅、无名革命战士 |

| 知识分子 | 14个:韩麦尔、梅兰芳、蔡芸芝、鲁迅(3次)、竺可桢、老教授、任以沛、罗丹、闻一多、秦大河、藤野严九郎、茅盾 |

| 劳动榜样 | 5个:成渝父母、傻二哥、郭全海、朱德母亲、卖蟹小姑娘 |

| 青少年榜样 | 3个:小桔灯、保尔·柯察金、陈伊玲 |

——摘编自宋珏蕾《教科书榜样人物的变迁研究》等

(1)根据材料一,概括宋代社会教化的发展趋势,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二、材料三并结合所学知识,指出相较于1963年初中语文教科书,1993年初中语文教科书榜样人物的突出变化,并简要说明榜样文化建设的必要性。

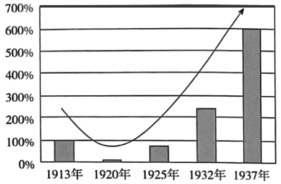

| A.市场经济体制赢得较大优势 | B.生产关系变革助推工业增长 |

| C.城乡间的差距呈现缩小趋势 | D.西方经济技术封锁趋势加强 |

| A.道家学说被彻底摒弃 | B.国力强盛和经济文化繁荣 |

| C.诸侯王公然对抗中央 | D.加强中央集权的现实需要 |

| A.商品经济的发展 | B.社会的平民化趋势 |

| C.社会思想观念的转变 | D.等级制度被打破 |

| A.商品经济的发展 | B.白银货币化趋势的加强 |

| C.政府政策的推动 | D.新航路开辟后白银流入 |

材料一 以血亲为基础的埋葬制度、礼制及精神信仰、祖先崇拜及祭祀礼仪,与血缘组织密切相关的家族政治,构成了中国早期文明的底色,且最终完成对中国早期区域文明整合的主体还是中原文明。首先是位于中原腹地的二里头文化(夏朝文明)强势勃兴,随后雄踞大中原的商周文明又接力扩展。东周时期列国争雄,同时又蕴含着强烈的统一趋势,文化上反倒有深度的互动交融。秦汉帝国则完成了中国八大核心文化区的政治统一,并持续扩展到周边更广大的一些区域,文化上也日益趋同,奠定了中华文明多元一体格局的基础。

——摘编自戴向明《中国史前社会的阶段性变化及早期国家的形成》

材料二 汉承秦制。汉代统治者继续开疆拓土,经过不断的开拓和经营,汉朝建立了一个东起东海、西到巴尔喀什湖、南抵南海、北至贝加尔湖,由多民族共同组成的统一国家。刘邦建汉后,实行无为而治。后随着中央集权的进一步加强,在叔孙通、陆贾等人的劝谏下,逐渐重视儒家思想。至汉武帝时,最终采纳董仲舒建议,“罢黜百家,独尊儒术”。秦朝统一多民族国家建立后,其辖境内民族统称为“秦人”。汉朝建立后,国力不断强盛。在与匈奴、诸羌、西南夷、百越和西域诸国进行交往的过程中,各邻国和邻族逐渐称汉王朝的使者为“汉使”。到东汉时,汉民族已有“汉人”之称。

——摘编自段红云《秦汉统一多民族国家的建立对中国各民族形成与发展的意义》

(1)根据材料一,概括中国早期文明发展的特点,并结合所学知识指出其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析秦汉时期中国统一多民族国家建立与发展的影响。