材料一 “狗去猪来”这句俗语很快在光复初期的台湾社会流传开来,……试看当时《台湾文化》杂志的说明:“本省人把日本人叫做狗,因为日本人很凶恶的压迫本省人……。本省人起先很尊敬外省人,后来看透了一部分外省人的行为,有点像猪,因为猪是‘不洁不净’、‘光食而不做事’的动物,‘不洁不净’就是贪污……”在许多台湾人看来,狗虽然很凶狠且吵闹,但做条看门狗,还能发挥看家作用,然而猪却“只会吃而不会做事”。相比较而言,一部分台湾人失望之余甚至认为“狗”反而变得可爱起来,并开始怀念起日本人和日本的殖民统治。

——摘自刘凌斌《以台湾政治势力的记忆建构为中心》

材料二 2004年台湾地区领导人陈水扁迫不及待地公布了《普通高级中学历史科课程纲要草案》。这份课纲最大特点在于完全采用了“同心圆史观”……于2006年秋天开始正式实施。

图由“两蒋”主政时期的“中华史观”(将台湾史置于中国史的架构内)到陈水扁时期的“同心圆史观”(同心圆历史课程架构将台湾本土史、中国史、世界史并列)。

——摘自关培凤、万佳《历史教育与国族认同:台湾地区高中历史课纲变迁研究》

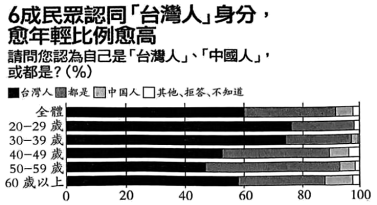

材料三 2018年《海峡导报》报道了台湾地区某杂志对“台湾人国族认同”的民调数据,备受两岸学术界关注。

(1)提取材料一中与历史兴趣小组研究课题相关的信息,并说明相关信息的研究价值。

(2)根据材料并结合所学知识,针对上述研究课题,分别指出材料二和材料三的史料价值及其不足。

(3)根据材料一、二、三并结合所学知识,指出台湾人的国族认同呈现混乱状态的原因,并谈谈你的认识。

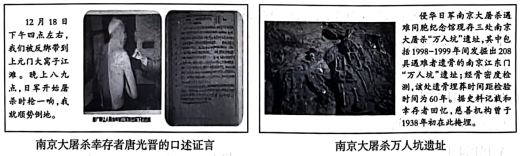

| A.全面反映了日军在中国的侵略 | B.表明口述证言皆客观真实 |

| C.说明遗址史料最具有历史价值 | D.实证了日军在南京的暴行 |

材料— “真正的历史学是从修昔底德的著作开始的”。修昔底德出生在雅典伯利克里统治下的“黄金时代”。其代表作《伯罗奔尼撒战争史》严格地按照编年体记事。约有四分之一篇幅是演说辞,其中伯里克利在“阵亡将士国葬典礼上的演说”更是脍炙人口的名篇。他在著作中引用伯里克利的话说:“人是第一重要的,其他一切都是人的劳动成果”,力图站在世俗的立场上总结这场战争的原因及其教训。他将自己参与过的伯罗奔尼撒战争作为写作的唯一主题,“对于战争中所发生的事情,我的原则是不记载从碰巧在场的人那里获得的情况,甚至不凭借我本人的印象;我所记载的,要么是我亲历的,要么是我从他人那里获悉,但我尽最大可能一一准确核实过了的”。虽身为雅典人,但对这场战争的叙述却是以一种旁观者的态度来记述的,并非偏袒雅典。

——摘编自李永明《从<考古学>篇看修昔底德的历史思想》等

材料二 “鉴前世之兴衰,考当今之得失”,这是司马光编写《资治通鉴》的初衷。其成书于赵宋政权内外交困由盛而衰的转折关头。司马光为编写《资治通鉴》,设定了极其严苛的三道编撰程序。第一道是编“丛目”,就是按照年月日的时间顺序排出史料索引。有学者研究指出,三百多万字的《通鉴》是从六七千万字的正史、杂史中精心淘炼出来的,而且《资治通鉴》中所引用的许多史书现在早已失传。第二道工序叫做写“长编”。长编可看作一种史书体裁,写作原则是“宁失于繁,无失于略”。按照这个要求,修书者必须详细阅读各种史料,一旦出现记载不一致的情况,还要认真考异(分析史料),并详细注明是否采信的理由。最后一道工序是定稿。这项工作主要由司马光自己完成,他要在长编的基础上考订史实、删繁去冗,同时还要统一语言风格和全书整体逻辑。为编写《资治通鉴》,司马光等人付出了常人难以想象的努力。这样的工作,如果没有一种伟大的自我牺牲精神,无论如何是办不到的。

——摘编自周吉《宋朝进行时》

(1)根据材料并结合所学知识,分别指出《伯罗奔尼撒战争史》与《资治通鉴》的史学特点。(2)根据材料并结合所学知识,分别概括《伯罗奔尼撒战争史》与《资治通鉴》产生的历史背景及其共同的历史价值。

(3)根据材料并结合所学知识,概括伟大历史学家应具有的优秀品质。

材料一

| 记述 | 文献 | |

| 史料一 | 倭在韩东南大海中,依山岛为居,凡百余国。自武帝灭朝鲜,使驿通于汉者三十许国 | 《后汉书·东夷传》 |

| 史料二 | 自出发地徐闻(今广东徐闻)、合浦(今广西合浦),船行约五个月,至都元国(今越南岘港);又船行四个月,至邑卢没国(今泰国叻丕)……又船行两个多月,至黄支国(今印度康契普纳姆),黄支之南有已程不国(今斯里兰卡),汉之译使自此还矣 | 《汉书·地理志》 |

| 史料三 | 九年(公元97年),徼外蛮及掸国(今缅甸)王雍由调遣使重译奉国珍宝。和帝赐金印、紫绶 | 《后汉书·西南夷传》 |

| 史料四 | 骞身所至者大宛、大月氏、大夏、康居,而传闻其旁大国五六,具为天子言之。……(武帝)因益发使抵安息、奄蔡、黎轩、条支、身毒国 | 《史记·大宛列传》 |

材料二 中国丝织品的西传,在元代又出现了一个热潮。早在蒙古西征时期,就把一些中国织匠带到伊斯兰世界。元朝初年,我国就在泉州设立了市舶司,专门掌管海外贸易。元朝政府于1284年在杭州和泉州设立市舶都转运司,由政府出船只和本钱,招人前往海外经商,然后分成。14世纪上半叶,大旅行家汪大渊从泉州出发,两次乘海舶周游世界。元代中西往来活动的高峰,当推马可·波罗的访华。特别值得指出的是,在中国人头脑中的“西方”概念,已从两汉与唐宋时期的中亚、西亚和北非地区,实实在在地扩展到了欧洲。欧洲使者不断东来,蒙古也派使者西去。

——摘编自何芳川、万明《古代中西文化交流史话》

(1)解读材料一中文献记述蕴含的有关汉代对外交往的历史信息,并阐释这些文献记述的价值。(2)根据材料二并结合所学知识,概括元朝对外交往的特点。

中国古代经济重心南移

中国古代经济重心自汉至宋发生了明显转移,由北方的黄河流域逐步转移到江南的长江流域。下面是研究这一变化问题的有关材料:

材料一 甲:西汉至北宋南北方人口占全国人口比例的变化

| 西汉 | 唐天宝年间 | 北宋崇宁年间 | |

| 黄河中下游地区 | 70.3% | 57.1% | 29.9% |

| 长江流域 | 20.3% | 38.1% | 54.3% |

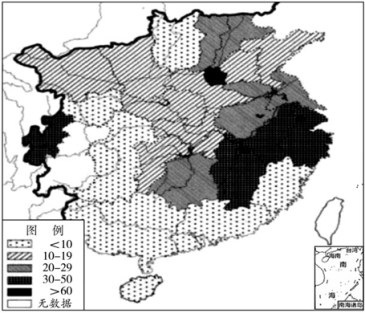

乙:北宋中期土地垦殖率

材料二 宋代东南地区人均耕地越来越少,在土地上从事耕作的农民,无论是主户还是客户都为提高单位面积上的粮食产量而作出各种努力。在精耕细作农业的支撑下,“吴楚之地方数千里,耕有余食,织有余衣,工有余材,商有余货”。故宋人称:“今天下根本在于江淮,天下无江淮不能以足用,江淮无天下自可以为国。”天下根本在于江淮并不夸张,太平兴国六年朝廷规定由江淮漕往京师的粮食为400万石,至道初年增为580万石,大中祥符初年又增至700万石。

——以上材料均摘编自韩茂莉《中国农业地理》

(1)材料一对研究“经济重心南移”有何史料价值,请分别加以说明。(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国古代经济重心南移的主要影响。

材料一

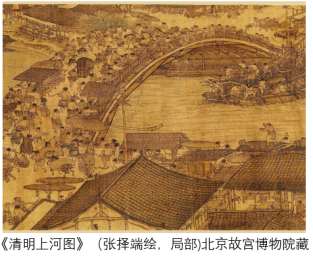

材料二张择端,北宋绘画大师。宋徽宗赵佶时期供职翰林图画院。专工中国画中以界笔、直尺划线的技法,用以表现宫室、楼台、屋宇等题材。其留世代表作《清明上河图》本是进献给宋徽宗的贡品。作品气势恢弘,长528.7厘米、宽24.8厘米。画作由城郊、河桥、街市三个部分组成,把熙攘纷繁的人物、舟车、市肆、桥梁、街道、城郭等安排得错落有致,浑然一体。

——摘编自袁行霈主编《中华文明史》等

(1)就表现形式而言,指出材料一所示画作的史料类型。

(2)根据材料并结合所学知识,你如何看待《清明上河图》的史料价值?

| 史料 | 出处 |

| 漳人初得此种,虑人之多种之也。诒曰:食之多病。近年以来,其种遂胜。 | 《漳州府志》(1573年) |

| 番薯,皮紫,味稍甘于薯芋,尤易蕃。郡本无此种,自万历甲午(1594 年)荒后,明年都御史金学曾抚闽,从外番丐种归,救民种植以当谷食,足采其腹,荒不为灾。 | 《福州府志》(1613年) |

| 福州船出海陈振龙者往吕宋国觅番蓣种,挟小篮中而来……他谷皆贵,惟蓣独稔,乡民活于薯者十之七八。 | (明)苏琰《朱锁疏》 |

| A.官修方志史料价值高于私人撰述 | B.番薯最早传入之地应为福建漳州 |

| C.多种史料互证即可得知历史真相 | D.番薯的功用在明末即已受到重视 |

材料一 1919年4月底,中国在巴黎和会上交涉失败、日本要求中国撤换两个专使的消息纷纷传来,北大学生开了一个会,并且捐了几百块钱:一方面用于打电报给巴黎和会中国代表,要求他们坚持:一方面用于通电全国,反对因为外国压迫而撤换本国专使。这两个电报打出以后,所捐电报费还存300元左右,后拿出来买竹布等游行用品。5月3号,北大同学们在宿舍和新潮社(位于红楼一层22号)内奋战一夜。用长竹竿做大旗子,小竹竿做小旗子。并且推罗家伦撰写《北京学界全体宣言》印刷多份散发。第二天早上,他们还准备了一个英文的备忘录,送给各国使馆。而三个总代表因为准备有关文件,直到下午1点10分左右才赶到天安门集会。

——摘编自1931年罗家伦《关于五四运动的回忆》

材料二 北京特约通信北京学界之大举动:昨日之游街大会,曹汝霖宅之焚烧;青岛问题之力争,张宗祥大受夷伤。乃于昨日(四日)星期休假国立大学及各专门学校学生举行游街大会,以为国民对于外交表示誓正到底。午后一时许,各校学生结队数千人在天安门齐集。各执白旗,大书誓死力争青岛,不争回青岛毋宁死,取消二十一条等语。

——摘自1919年5月5日天津《大公报》

今日午后两点,各校生五千人入使馆界,执旗书“誓死争青岛”及“卖国贼陆曹章”的字样。后又拥至曹宅,初极文明,警察弹压,激动公愤,有举火烧宅者。(四日下午九钟)

——摘自1919年5月6日上海《中报》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出两则材料的不同史料价值。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明你能确认的历史事实和结论。

材料一

秦统一后发行的秦半两钱(出土文物) 汉武帝时期的五铢钱(出土文物)

材料二 唐朝前期疆域和边疆各族分布图(669年)

——摘自普通高中教科书《中外历史纲要》(上)

材料三 至元二十四年(1287),全国已有江淮、江西、福建、四川、云南、湖广、甘肃、安西、辽阳9个行省的建置。至元二十八年设立河南行省之后,行中书省的建置渐趋固定。行省下统路、府、州、县的管理体制走向定型。宣政院所辖吐蕃之地,分由三道宣慰司管领。

——摘编自白钢主编《中国政治制度通史》

(1)分别指出材料一、二、三的史料价值。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,说明元朝的地方行政制度与前代的联系与发展。

(3)指出上述材料反映出的共同历史主题。

材料一 观沙岭村有各类企业234家,其中集体企业7家、私营企业20家、个体独资企业207家。234家企业中有工业制造业65家,年产值1.99亿元,利润679万元,实交税金399万元,固定资产净值1.41亿元。该村岳麓制鞋厂于1986年开始生产出口产品,外向型经济迅速发展,出口创汇企业日益增加,且越办越兴旺。全村在岳麓制鞋厂不断扩大生产规模的同时,先后创办铸件厂、服装厂等10个出口创汇企业。1989年,与省华湘公司、香港进监制鞋机械公司创办深圳湘益制鞋有限公司,这是湖南省第一家村级企业在深圳特区举办的合资企业。

——摘编自《长沙岳麓区志(1988—2002)》

材料二 (观沙岭)先后建起了村办小学、幼儿园和集图书阅览、歌舞游乐于一体的文化活动中心,使村上文化教育和农民文化生活的物质条件得到很大改善。从1984年起,全村实行免费教育,从幼儿园到大学,学费由村上全包,对成绩优异者,另给奖学金。村上无辍学现象,学龄儿童入学率达100%。自1986年开始,村上公费为全村各户订报3份,为村民了解时事政策和学习生产科技知识,提供有利条件。对村里丧失劳动能力的老弱病残孤寡,村上每月分别给予生活补贴或养老金40~60元,对职工和全体村民,医药费报销70%,村民集体福利有了一定保障。

——陈国政、曹固强《观沙岭改革开放兴工致富情况调查》

(1)两则材料分别反映了十一届三中全会后出现的哪些历史现象?

(2)指出材料一的史料类型并说明这类史料的史学研究价值。