材料一 欲觅制器之器与制器之人,则或专设一科取士,士终身悬以为富贵功名之鹄,则业可成,艺可精,而才亦可集。

——李鸿章上奏(1864年)

强敌交侵,割地削权,危亡岌岌……推求本原,皆由科第不变致之也……停止八股试帖,推行经济六科,以育人才而御外侮。

——梁启超《公车上书请变通科举折》

材料二 向用四书文者,一律改试策论……第一场试中国史事、国朝政治论五道;第二场试时务策五道,专问五洲各国之政专门之艺;第三场试四书义两篇,五经义一篇。

——光绪诏令(1898年6月-7月)

朝廷……饬令各督抚设学堂,将俾全国之人,咸趋实学,以备任使……著即自丙午科为始,所有乡会试一律停止,各省岁科考试亦即停止。

——清政府诏书(1905年9月2日)

材料三 在这个制度(科举制)之下,没有操纵的提名,没有伪君子卑鄙的争夺,没有两党可耻的争霸,没有混乱或腐化的选举……在最善的本意之下,它是民主的。

——【美】威尔杜兰《世界文明史第一卷东方的遗产》

(1)材料一中,李鸿章、梁启超提出上述观点的历史背景分别是什么?他们完善科举制度建议的相似之处是什么?(2)材料二中,清政府对于选拔和培养人才方面有哪些变化?

(3)根据材料三,分析作者对科举制作出上述评价的主要原因?

(4)结合材料和所学,你如何看待科举制度废止与近代文化的关系?

材料一 到战国初年,原有的宗法统治秩序已经瓦解,社会结构处于大变动之中,各国都面临着政治、经济制度的重建。……随着铁器的使用和牛耕的推广,……土地私有权逐步得到认可……新兴地主阶级的经济实力越来越强,他们要求政治权利,主张废除奴隶主贵族的特权。秦孝公即位后,下令求贤:“能出奇计强秦者,吾……与之分土”。

——《普通高中课程标准实验教科书历史选修历史上重大改革回眸》

材料二 从19世纪下半叶起,发展资本主义已经成为一种世界性潮流。甲午战后,西方列强掀起了一场瓜分中国的狂潮。……世纪末,中国民族资本主义得到了初步发展。中国资产阶级作为新的政治力量开始登上政治舞台,成为资产阶级维新变法运动的阶级基础。

——《普通高中课程标准实验教科书历史选修历史上重大改革回眸》

问题:

(1)材料一、二中两次变法在背景上的相似处有哪些?( )

①都出现了新的经济因素②都出现了阶级关系的新变化

③主要目的在于富国强兵④都处于社会转型的潮流之中

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

材料三 在秦孝公的支持下,商鞅先后两次进行变法改革,时间长达20年……秦国在早期的历史发展中,形成了崇武尚战、重功利而轻伦理、宗法观念相对淡薄、注重实际、讲求实效的文化传统。商鞅变法充分顺应了这种传统,把其中的积极因素上升为国家统一的政策,利用政权的力量抑制其消板、落后的内容,发扬其能够服务于新制度的内容,使新制度与新文化结合起来共同推动了秦国历史的发展。

——王绍东《论商鞅变法对泰文化传统的顺应与整合》

(2)根据材料三,归纳商鞅变法的策略。

材料四 康有为在《日本变政考》中说:“既知比较宇内大大势,国体宜变,而旧法全除,宜用一刀两断之法。“维新派把变科举、废八股作为变法的第一步,接着又要求精简机构,裁汰冗员,这就使全国成千上万的官吏失去官位。在“百日维新”期间,光绪帝先后发布变法诏令184条之多,政治、经济、文化、教育、社会、军事等各个方面,都有所涉及。李鸿章是洋务派的代表人物,曾在慈禧太后面前自称为“康党”。他要求列名和资助强学会,但是康有为等人却以其名声太臭严辞拒绝。

——许跃字《循序渐进是政治改革的基本策略——析戊戌变法》

(3)根据材料四,简要分析维新派失败的原因。

材料五 秦孝公时,国家贫弱,守旧势力强大,东方六国又交相侵伐,但经过商鞅变法,秦国的面貌为之一新,并最终统一了天下;晚清时节,社会矛盾激化,列强虎视眈眈,但戊戌变法的结果,却最终葬送了大清帝……历史上惊人相似的际遇,往往酿造出天壤之别的结局。

——蒙礼云《关于戊戌维新和商鞅变法的思考——纪念戊戌变法100周年》

(4)请结合上述材料和所学,谈谈对“历史上惊人相似的际遇,往往酿造出天壤之别的结局”的认识。

材料一 《左传》曰:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”《孟子》曰:“吾闻用夏变夷者,未闻变于夷者也。”《汉书》曰:“夷狄之人……与中国殊章服,异习俗,饮食不同,言语不通,逐草随畜,射猎为生……来则惩而御之,去则备而守之。其慕义而贡献,则接之以礼让。”

材料二 (晚明)《利说荒唐惑世》一文称:“近利玛窦以其邪说惑众,士大夫翕然信之。……所著《舆地全图》直欺以其目之所不能见,足之所不能至,无可按听耳。真所谓画工之画鬼魅也。毋论其他,且如中国于全图之中,居稍偏西,而近于北,……则中国当居正中。”

材料三 魏源作《海国图志》时指出:是书何以作?曰:为以夷攻夷而作……为师夷长技以制夷而作。

当代学者研究认为:1860年后,使用“夷”这个词的次数急骤减少;“各国”一词不仅为传教士使用,也成为士大夫对外国的称呼;19世纪末出现“列强”一词。术语的变化,反映了观念的改变。

(1)根据材料一合材料二,概括传统“天下观”的内涵。

(2)根据材料三,概述近代“天下观”演变的背景。

(3)结合材料和所学知识,你如何看待中国“天下观”的变化。

阅读材料,回答问题:

材料一:但丁、达·芬奇等是15-16世纪这场思想文化运动的代表人物。例如,但丁在代表作《神曲》中,将许多死去的教皇、主教和贪官污吏统统打入地狱,甚至在火窟中为当时的教皇预留了一个位置,而那些贤明的君主则都安置在天堂里。

材料二:17-18世纪,一批先进的思想家高举理性大旗,掀起新一轮思想解放运动。例如,卢梭主张:“人们应自由订立社会契约,组成国家,社会契约就是共同意志的体现,代表所有人的权利与自由,这是至高无上的人民主权,不可侵犯。”

材料三:马克思、恩格斯在发表于1848年的《共产党宣言》中写道:“我们的时代,资产阶级时代,却有一个特点:它使阶级对立简单化了。整个社会日益分裂为两大敌对的阵营,分裂为两大相互直接对立的阶级:资产阶级和无产阶级。”

问题:

(1)材料一、二所涉及的思想运动,以及材料三所标志理论的名称分别是什么?

(2)简述上述三种思想产生的社会背景。

(3)结合材料和所学知识,你如何看待思想与时代的关系?要求:300字左右。

①城市复兴和商品经济的活跃

②文艺复兴和宗教改革的发展

③新兴的市民阶层出于经济活动的需要

④教会的支持

| A.①③ | B.②④ |

| C.①③④ | D.①②③④ |

| A.国民革命运动蓬勃兴起 |

| B.苏联建成社会主义社会 |

| C.中国共产党在上海成立 |

| D.马克思主义在中国传播 |

材料二:南宋朱熹是继孔孟之后的儒学集大成者,曾言“万物皆有理”,“理便是仁义礼智”,是人必须遵循的道德准则,“正其谊(义),则利自在;……专去计较利,未必有利。”当人的私欲与准则发生冲突时,应 “存天理,灭人欲。” 而孔子则认为,“君子喻(看重)于义,小人喻于利。”

请回答:

(1)材料一中共有3处说法不符合史实,请指出错在哪里并给予改正?并给材料一拟一个标题,你认为最恰当的表述是什么?

(2) 根据材料二,分析孔子与朱熹的义利观有何不同? 结合所学知识说明理学产生的背景。

材料一 美商琼记洋行“火箭”号轮船手绘图

材料二 1873年7月9日《申报》航运栏中,进入和驶离上海的客轮信息

材料三 1920年,长江流域的上海、武汉、长沙等地先后成立了共产主义小组。次年7月,毛泽东、董必武、陈潭秋等人在上海召开了中国共产党第一次全国代表大会。值得注意的是,在参会的13名代表中,有11名代表来自长江流域各省。

——冯天瑜等《长江文明》

材料四 宜昌大撤退主要由私营的民生公司船队完成。卢沟桥事变后不久,民生公司号召将一切工作迅速转移到战争轨道,集中宜渝(重庆)线上所有轮船,抢运川军数万人出川抗日,并组织长江中下游的工业设备、物资和人员撤退到西南后方。 民生公司也因此付出巨大代价。

——据冯天瑜等《长江文明》整理

(1)殖民者获得内河航运权,是以下哪次战争签订的不平等条约中获得的特权( )| A.第一次鸦片战争 | B.第二次鸦片战争 |

| C.中日甲午战争 | D.八国联军侵华战争 |

(2)依据材料一,“火箭”号使用的动力应是( )

| A.风力 | B.水力 | C.内燃机 | D.蒸汽机 |

(3)中国人建造的使用与“火箭”号相同动力的轮船“黄鹄号”试航成功,揭开中国近代造船工业序幕,是在( )

| A.19世纪40年代 | B.19世纪末 |

| C.19世纪60年代 | D.20世纪初 |

(4)观察材料二中长江客轮信息(加亮部分),说说这一时期营运公司有何变化?变化的原因是什么?

(5)材料四中民生公司的行动,体现出抗日战争怎样的特点?

(6)依据以上材料及所学,如何看待长江客运与中国近代救亡文化发展。

材料一

材料二 那时候,山里来了一帮种玉米的人。他们种玉米不是为了自己吃,也不是为了养活家人,而是要把玉米卖给别人,一心想发财……过去,这里是莽莽苍苍的群山,如今变成荒山秃岭。守林人呜呜咽咽地唱起悲歌……谁砍伐树木,加斯巴尔就该撕碎他的 眼睑;谁放火烧山,加斯巴尔就该烧毁他的睫毛……

——阿斯图里亚斯《玉米人》(小说)(1949年)

材料三 16、17世纪,玉米在欧洲的名称有“ 西班牙麦、印第安麦、土耳其麦、法兰西粟”等,在西非被称为“葡萄牙黍”,在日本称为“南蛮黍”等。

——张箭《从美洲到中国:玉米、马铃薯、甘薯的传播之路》

材料四 在湿热的西非和漫长的越洋旅程中,奴隶贸易要求能长时间储存并满足大量需求的食物,体积不大的玉米就能提供足够的能量和水分。

——阿图洛•瓦尔曼《玉米与资》

材料五 玉米传入中国,其渠道比较多。简单来说,一是从西亚、中亚等传入我国西北;二是经印支、缅甸等传入我国西南;三是越印度洋、中国南海,传入我国东南沿海。

——整理自张箭《从美洲到中国:玉米、马铃薯、甘薯的传播之路》

材料六

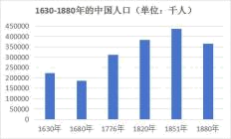

——资料来源:曹树基的“中国人口数据库(1393—1953)”

(1)“玛雅玉米神像 ”,可用以实证( )(单选)| A.人类驯化玉米 | B.玛雅文明高度发达 |

| C.英国殖民拉美 | D.玛雅人的信仰观念 |

(2)小说《玉米人》,以艺术手法反映的本质冲突是( )(双选)

| A.个体劳作与集体劳作的生产方式 |

| B.自给自足与市场主导的经济形态 |

| C.自主经营与侵略掠夺的政治立场 |

| D.顺应自然与改变自然的思想观念 |

(3)从材料三玉米的名称中,可以提取哪些方面的历史信息?

(4)材料四“越洋旅程”中的“洋 ”当指( )(单选)

| A.太平洋 | B.大西洋 | C.印度洋 | D.地中海 |

(5)材料五的路线中,与“海上丝绸之路”基本一致的是( )(单选)

| A.路线“一” | B.路线“二” | C.路线“三” |

(6)依据材料六,哪一时期人口呈整体上升趋势?导致这一变化的主要经济原因有哪些?

(7)综合上述材料,你认为玉米传播对世界历史发展带来怎样的影响?

材料一:共和政体兴,专制政体灭;中华民国成,清朝灭;……新礼服兴,翎顶补服灭;剪发兴,辫子灭;……躬礼兴、跪拜礼灭。

——《时报》(1912年)

(1)材料一反映当时中国社会发生了哪些变化?分析原因。材料二:袁世凯之废共和复帝制,乃恶果非恶因,乃枝叶之罪恶,非根本之罪恶。若夫别尊卑,重阶级,主张人治,反对民权之思想之学说,实为制造专制帝王之根本之恶因。吾国思想界不将此根本恶因铲除净尽,则有因必有果,无数发共和复帝制之袁世凯,当然接踵应运而生,毫不足怪。

——《新青年》(1916年)

(2)这一观点主要反映了新文化运动的发动者( )| A.倡导民主科学 | B.希望新青年自主进步 |

| C.反对愚昧迷信 | D.追求新文学平易新鲜 |

材料三:他的态度终于恭敬起来了,分明的叫道:“老爷!……”我似乎打了一个寒噤:我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。我也说不出话。他回过头去说,“水生,给老爷磕头。”便拖出躲在背后的孩子来。

——鲁迅《故乡》(1921年)

(3)材料三对研究民国初年的社会变革,是否具有史料价值?简述理由。(4)材料二、三与材料一有何矛盾之处?

(5)综合上述材料,结合所学知识,谈谈你对民国初年中国社会的认识。