材料一 汉代统治者重视编写蒙学读本,编者多为知名儒者、才高博学之人,如司马相如、班固等都曾编撰过蒙学教材。编者充分考虑到了初学儿童的接受、理解能力,大多数读本篇幅短小、句式整齐,多以韵文形式出现,便于儿童诵读记忆。编者还考虑到儿童的兴趣爱好,如识字读本《急就篇》,在让学童认识生字的同时,还教给学童姓氏名字、服器百物名称等知识。《急就篇》姓名中还体现了时代特色,如“桓贤良、程忠信、樊爱君、崔孝让”。

——摘编自贺科伟《汉代蒙学识字读本出版及其特点浅述》

材料二 下表是中国历史上第一套真正意义的教科书——《最新国文教科书》(商务印书馆1904年出版,初等小学教科书,共10册)的部分课文选编:

| 篇名 | 内容 | |

| 第四册二十三课 | 中国 | 我中国居亚洲之东。五千年前文化已开。地球最有名之古国也。吾既为中国之人,安可不爱中国。 |

| 第六册二十课 | 汽机 | 英人瓦特,少时见壶中蒸汽,怪之,镇坐炉旁,以求其故,久之大悟,乃创汽机。 |

| 第九册二课 | 政体 | 国家之事,谓之政。政有三权。曰立法,曰行政,曰司法。 |

| 第九册三课 | 法兰西 | 法兰西,欧洲之望国也。文物制度,灿然具备。各邦多取法焉。其民性刚而轻。 |

(2)据材料一、二,归纳清末蒙学教材相较汉朝呈现出的新变化,并结合所学知识分析出现上述变化的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈蒙学教育的社会功能。

材料一 清初,高级官员的选任按照级别高低和职掌分为会推和论俸推升。会推,指官员职位出缺,由吏部确定候推者名单和会推日期,至期召集九卿、科、道商议,从中推举二人,再由吏部拟定第一、二候选人,具题请旨,皇帝择一人而授。论俸推升,指吏部从候选者中选择二人,拟定正陪请旨,皇帝选一人补放。其中正陪之次序根据候选官员资历的深浅和历俸时间的长短而定。康熙十年(1671年),即在康熙亲政并铲除鳌拜后不久,清朝取消会推制.行开列之法。此法指吏部按《品级考》规定的应选官员的条件和次序,开列应补、应升官员名单上奏请旨,皇帝从中指定一人而授。此后,据开列之法选任的官员不断增多,应论俸推升的官员也被全部纳入开列请旨的范围中,且有过之。

——摘编自张振国《清代前期文官选任制度之演变》

材料二 英国的文官制度萌芽于17世纪资产阶级革命时期。光荣革命后,文官队伍继续扩大。那时,所有政府官职都由国王或有权势的大贵族任命。国王总是利用职位肥缺收买议员。为维护自己的独立性,议会在1701年《王位继承法》中规定,凡领取王室薪俸或年金者均不得进入议会。后来,议会不时通过任职法案.禁止事务性低级官员兼任议员。这些官员.负责政策的执行和日常政务的处理,即文官。文官的录用以恩赐制为主,即由各部大臣或各部下属机构的负责人根据个人意愿任命文官。少数专业性较强的高级文官通过国王特许状任命。某些高级文官也享有恩赐权.享有恩赐权的人往往利用手中的权力,向求职者索取佣金。这种做法由来已久,且时人不认为这是非法行为。

——摘编自程汉大《英国政治制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清朝前期高级文官选任的变化及原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明英国光荣革命后文官选任的特点。

材料一 在雅典,公民是城邦的主人,成为公民的前提则是为城邦提供兵役。公元前594年,首席执政官梭伦按财产将公民划分为四个等级,并规定了相应的军事义务:第一、二等级公民提供骑兵,第三等级提供重装步兵,第四等级提供轻装步兵和在海军中服役。雅典军队早期的主导力量是陆军。公元前5世纪以后,由于海上贸易的发展,雅典海外冲突和争夺不断,促使雅典开始大力发展海军并且成为海上强国。希腊海军的成员主要来自第四等级的贫农和雇农,他们为城邦提供了舵手、水手长、下级军官、瞭望员、桨手,在雅典海军大败波斯舰队的战争中做出的贡献远大于前几个等级。这客观上提高了他们在城邦内的地位,使得城邦领导者不得不给予他们更多的政治权利。

——据《古希腊军制变革》

材料二 罗马共和国前期,每一位17-46岁的公民都必须在战时服兵役,作为回报,他们可以在战后重新分配“公有地”中获得一杯羹。随着罗马霸业的扩大,奴隶制大庄园发展起来,海外行省的廉价粮食也不断输入,小农大量破产,公民兵制的基础遭到破坏。前2世纪末,罗马在朱古达战争和与日耳曼人的战争中屡遭败绩,同时还面临着第二次西西里奴隶起义。为扩大兵源,执政官马略进行了军事改革,规定凡是自愿且符合条件的人(包括无产者、意大利境外的同盟者、行省居民)均可应募入伍,士兵服役期间国家发给薪饷。

——据王斯德《世界通史》

(1)根据材料一,概括雅典军队的特点,并结合所学知识,概述其在雅典历史发展中的作用。(2)根据材料二并结合所学知识,指出罗马共和国后期在兵制上的重大变化,并简析其原因。

材料一:1618年,三十年战争爆发,随着民众对于欧洲局势了解的渴望,新的形式的印刷品——柯兰特出现,意思是有多条新闻组成、共同描述特定时间特定事件的出版物,这种印刷品在当时获得了成功。但是严厉的出版制度对于国内新闻的报道受到了相当程度的限制,绝大多数时候他们只能报道国外新闻。1640年英国革命期间,革命派与保王派唇枪舌战引发了火热的舆论攻势造就了更多的小册子,革命中保皇派与国会派之间的争论为党派报刊小册子的发展提供了良好的环境,出现众多的党派报刊。面对迅速增长的小册子,1662年议会通过《出版许可法》严厉限制报刊的出版自由。1688年“光荣革命”之后,备受压制的新闻出版产业重新复苏,1694年,议会正式废除《出版许可法》后,出现了众多新创办的报刊。

——摘编自张英明《英国社会转型时期的报刊与政治运动(1780﹣1850)》

材料二:当传教士将西方媒介传入中国时,造成了对专治以及官报的挑战,马礼逊刚到中国时曾说,“余等在中国之传教及印刷业,均受当局所限”。1833年后,报纸逐步“由外而内生根发芽”,大批由外国传教士创办的中文报刊打开中国国门,其中《蜜蜂华报》《广州记录报》等报刊的实践疏通了中西方的信息交换,为中国新闻史上外报的发展提供了先例,其传达的内容以在场的形式影响着时代,是报刊发展由东南沿海不断向内陆地区扩散的直接表现,这与社会的变革有着千丝万缕的联系。19世纪90年代中期国人办报达到了高潮,“文化救国”“文化强国”的声音越演越烈,中国资产阶级改良派和革命派报业逐步进入公众视野,多元化报业发展模式逐步登上历史舞台。

——摘编自蒋好著《在场与追忆:中国近代报刊起源与流变》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析英国报纸发展演变的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国近代报业发展的特点并分析近代中国人创办报纸的影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简析报刊与政治的关系。

材料一 唐宋时期,设置市舶司管理对外贸易,海上贸易逐渐成为对外贸易的主要方向,形成了交广和楚扬南北两线等多条海道,港口有广州、泉州、扬州、明州(今宁波)、潮州和楚州(今淮安)等……亚洲、非洲和欧洲等地皆有中国货物流通,进口货物有丁香、硫磺、琉璃瓶、铜、银等数十种,出口货物以丝、瓷、漆器等为主,中国铜钱成为许多国家和地区的通用货币。

——摘编自沈光耀《中国古代对外贸易史》等

材料二 1511年,葡萄牙攻占马六甲后,中国海外商船不能直接同苏门答腊西北部的亚齐进行贸易。明末,葡萄牙以澳门为据点,从事中国、日本、印度(果阿)和欧洲之间的贸易。1740年,荷兰殖民者在巴达维亚屠杀大量经商的华人,对此闽浙总督向皇帝上奏称“噶喇吧番目戕害”的汉人是咎由自取。中国海上贸易日益受阻,茶叶和瓷器市场份额不断下降,商帮受到西方商人的打压。

——摘编自骆邵东《从全球经济发展的视角看明清对外贸易政策的成败》

(1)据材料一,概括唐宋对外贸易发展的特点。(2)据材料二并结合所学知识,分析明清时期中国对外贸易面临挑战的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分别以唐宋和明清为例,说明对外贸易对于国家发展的作用。

材料一 正是得益于这个郡县制,中国的国家形态才具备了逐步脱离“三代”时期多元化的联邦治理模式而向单一制中央集权模式转型的客观条件。到了秦始皇消灭六国,建立起统一的秦王朝之时,功不可没的郡县制更是全面取代了分封制而成为进一步巩固和强化中央集权的坚实根基。

——摘编自宋亚平《郡县制度:君主专制与中央集权的坚实基石》

材料二 某学生在学习汉朝历史时所作思维导图局部

材料三 元世祖朝临时处理军政事务的行省和半固定化行省分沿用金行尚书省和蒙古国燕京断事官二模式,服务于特定的政治军事需要。世祖末成宗初,随着大规模征服战争的结束,元行省逐步过渡为地方最高官府体制。行省普遍设置,有确定的辖区范围(相当于金朝一两个路),宰执衔撤销和群官负责制的形成,兼领军民和不定期迁调。

——李治安《元代行省制起源与演化述论》

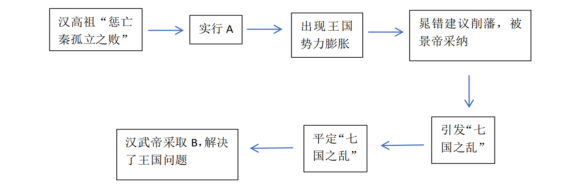

(1)材料一中“三代”时期多元化的联邦治理模式在商代是什么制度?根据材料思考,郡县制对比分封制的最大优点是什么?(2)材料二中AB所代表的制度是什么?为加强对地方控制,汉武帝还采取了哪些政治措施?

(3)根据材料三并结合所学知识,概括元朝行省制形成的特点。综合上述材料,分析我国古代地方行政区划发展的趋势。

材料一 在福建各地方志及官书吏训中,民众“好争健讼”的记载可谓延绵不绝。“士不自爱,乃好干讼”,“在清时皆有功名”等描述,都指向了福建讼师的“士类”身份。讼师们充分利用超群文笔、通晓律法、功名在身等条件,向事主索取“或千余金,或数百金,约定不贰”,以为诉讼服务的报酬。为了抑制讼师“唆讼”,《大清律例》明文设立“官代书”,试图以行政力量打破讼师的“饭碗”,地方官府还多次下令捉拿、禁止讼师,突出道德礼义的教化作用,从而实现“和乡党以息争讼”“息诬告以全良善”的作用。

——据汪毅夫《讼师唆讼:清代闽省内地和台地的社会问题》等整理

材料二 厦门租界的领事法庭上外国律师扮演了重要角色,刺激了福建近代司法机构的建立及本土律师的产生。20世纪以来,《大清刑事民事诉律》《律师暂行章程》等法案对律师职业及其体制进行了持续完善。到1931年,16个有律师的省份中福建跻身全国前五,但集中在福州和厦门两地。当地按地方法院辖区设置律师公会,凡开业律师均须参加,逐渐取代外国律师在闽的垄断地位。除出庭辩护和代理之外,不少律师还受聘为工商业者的法律顾问。律师公会规定酬金的上限,尽力避免会员的乱收费行为,还落实国家的平民法律扶助制度,引导律师承担联系一般民众与法律体系的职责。

——摘编自刘芳《近代福建的讼师与律师》

(1)根据材料一,指出福建古代讼师发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代福建律师职业的发展特点并分析其意义。

(3)根据材料并结合所学知识,简析法律职业发展的历史启示。

材料一 清朝的版图广阔稳定,统治者具有明确的国土守护意识,因此十分重视治边与边疆治理。清朝在中央设立理藩院,专门管理边疆地区的行政建制、社会经济、民族立法、宗教文化等。清朝统治者注重民族关系的调整,清入关以后,世祖把调整满汉关系提到重要议事日程。顺治三年(1646年)下令开科取士,顺治五年(1648年)又下令允许满汉联姻,特别是康熙朝颁行了崇儒祭孔之令、开博学鸿词科之令、满汉官员品级划一令等。在调整满汉关系的同时,亦十分重视联合其他少数民族上层,制定笼络安抚少数民族上层的各项政策,如封爵、给俸、朝觐年班、联姻等。清朝统治者遵循因地制宜、因俗而治的原则,根据边疆蛮夷的特点分别施治,并制定了相应的法律加强规范。先后颁布了《蒙古律例》、《新疆条例》、《西藏通制》、《理藩院则例》、《大清律例》等法律。清政府还积极兴办学校,推广儒学教育,增强边疆蛮夷的素质,增进他们的国家观念。

——摘编自方铁《论元明清三朝的边疆治理制度》

材料二 美国的边疆治理主要指对西部的开发与治理。1862年,美国颁布《宅地法》,规定“一切忠于联邦的成年人,交付10美元登记费,即可在西部领取160英亩土地,耕种5年后,就成为这块土地的主人。”美国政府利用土地政策刺激移民的涌入,加快了西部的开发。在推动西部经济迅速发展的同时,美国还重视西部民主政治的建构。1787年颁布《西北法令》规定:“保证西北领地的人们有信仰自由、比例代表制、陪审制、习惯法特权、人身保护法以及私人契约的保障,禁止奴隶制,禁止制定保存巨额遗产的贵族继承法”。同时为了更好的解决土著印第安人和移民集团(主要指非欧洲移民)的问题,美国政府改变了最初的民族理论——“盎格鲁遵从”理论,转而推行“熔炉”政策。“熔炉”理论的核心是强调盎格鲁一撒克逊文化与新的移民文化相互融合,形成新的文化形态。

——摘编自张健《美国边疆治理的政策体系及其借鉴意义》

材料三 治国必治边,强国先强边。党的十九届五中全会明确“十四五”时期经济社会发展指导思想和必须遵循的原则,是要“推进国家治理体系和治理能力现代化”。边疆是中国的重要组成部分,中国的边疆不仅具有边疆性、多元性特征,更具有基础性与战略性特征。边疆的多重样态决定了边疆治理具有多重任务,不仅要稳定边疆、富裕边疆,更要建设美丽边疆、强盛边疆。新时代中国边疆治理体系的建立,是国家治理体系和治理能力现代化的题中应有之义,也是重要的有机组成部分。

——摘编自吕文利《新时代中国边疆治理体系与治理能力现代化:意蕴、内涵与路径》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析清朝边疆治理的特点及意义。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中美边疆治理的异同点。

(3)根据材料并结合所学知识,简析中美两国边疆治理的历史启示。

材料一 中国象棋起源于战国时期,那时战乱频繁……占星术数家非常活跃,郑有子产,鲁有梓镇,楚有甘德,魏有石申等,他们在占盘上用卜推算日月五星运动和占验人间吉凶祸福,久而久之,逐使占盘和卜具成为一种象征性的游戏。由于象“日月星辰之目”,所以人们将其命名为象棋。

——摘编自宋会群《论象棋之——象棋的起源演变与术数文化的关系》

材料二 象棋棋盘共有六十四格,中间是楚河、汉界,双方各执十六棋子,在棋盘上斗勇斗智,施计用谋。在象棋规则中,大子活动空间大,能纵横往来,小子也是胜负天平上的重要一码,有棋谚道:“卒能制马,士能制车,象能护子……开局炮(砲)胜马,残局马胜炮(砲)。”车、马为左右军,将帅坐镇中军,当上下同生共死;士相环绕,士不离九宫,象不过河界,专心护主。棋至残局,虽大子尽失,然士相全可和一车,小卒终局对面笑,不至于战至一兵一卒之惨烈。

——摘编自李世宏《从中国象棋看中国传统文化特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国象棋起源的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国象棋中蕴含的中国传统文化内涵,并分析象棋棋子中“炮”字出现的原因。

材料一:元代堪称中国古代市民体育的兴盛时期。元曲为我们提供了大量有关体育活动的描述。元代人对蹴鞠的赞美,多是从它的娱乐性和健身性出发,“巧过纵园异样花,轻身健体实堪夸。能令公子精神爽,引动王孙礼仪家”。节日本身就是城市生活的一大组成部分,如寒食清明之时,各地游赏可观,“暖日宣乘轿,春风宜试马,恰寒食有二百处秋千架”到处“见游人车马闹该该,王孙争蹴鞠”。城市中民间艺人的体育表演风气盛行,如武艺、蹴鞠、杂技等,或在勾栏瓦舍中“作场”,或在街头巷道中“撂地”。特别值得注意的是,由于元代戏剧的兴起,体育表演开始与戏剧演出相结合,成为戏剧的一种表现手段。

——摘编自熊志冲《元代市民体育初探》

材料二:1842年国门被打开之后,在通商口岸外国人的各种娱乐性体育活动进入国人视野,普通公众将其视作“西洋景”。19世纪60年代以后,随着民族危机不断加深,西方体育进入近代中国知识群体的视野,他们把西方体育作为一种“力”与“武”的事物加以接受。1879年李鸿章派遣军官赴德国陆军学习,将带有强烈军事色彩的德式兵操带入中国。这是体育服务于国家和战争需要的观念的体现。19世纪末,康有为根据西方近代教育和体育理念,提出“德教、体教、智教”的教育主张,认为“体育是教育中不可缺少之物”。梁启超则呼吁“锻炼强民之体魄”。一战后,来自美国的自然主义体育思想流行,20世纪2030年代,源于英美的竞技运动广泛开展,逐渐取代传统体育。从30年代初开始,国民政府逐渐倾向体育军事化的德式体育模式,直至抗日战争全面爆发。

——摘编自张晓军《近代国人对西方体育认识的嬗变(1840~1937)》等

(1)据材料一,概括元代市民体育的特点。

(2)据材料二并结合所学知识,概括近代国人对西方体育认识的变化,分析这些变化对近代中国的影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,归纳影响体育发展的因素。