材料 为了克服“养兵”带来的弊端,以及裁减冗兵,节省军费,提高军队的战斗力,王安石在宋神宗的支持下采取了“省兵之策”。首先,政府下令在禁军、厢军中进行考核,不能胜任禁军的降为厢军,厢军中不能担负职责的免为平民,尔后又“诏拣诸路半分年四十五以下胜甲者,升为大分”。又因宋军队数量庞大,与军队服役时间长不无关系,故王安石采取“五十以上愿为民者听之”的对策。熙宁二年(1069年),宋神宗“诏废并诸军营”,将“陕西马步军营三百二十七,并为二百二十七”,并且规定“马军额以三百人,步军以四百人”,其后“凡拔并者,马步军营五百四十五并为三百五十五”。自熙宁至元丰,“岁有废并甚众”。

——摘编自徐正华、何建华《试论王安石变法中的军政改革措施》

(1)根据材料,概括指出王安石“省兵之策”的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简要评价王安石“省兵之策”改革。

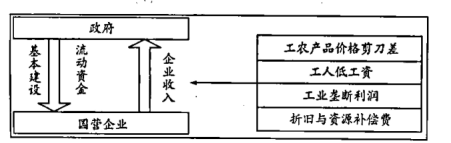

材料:1950-1951年,新中国政府在旧中国工商税种的基础上建起以14种工商税收为主的税收制度。1959年,在国营企业试点税收与利润合并缴纳。到1973年为止,国营企业事实上只征收工商税。此时期,构建出的是一个新的财政类型,可称为“现代家财型财政”(下图)。

1983年,国务院决定在全国试行国营企业“利改税”,即将国营企业向国家上缴利润的制度改为缴纳企业所得税。1987年开始,政府与企业间广泛实行承包制,以企业相对固定的财政上缴(利、税),由此带来现代家财型财政的现实终结,国营企业领导人越来越多地学会像一个企业家那样去利用市场机会,其他各种经济成分的企业也获得了成长的缝隙和空间。在1994年集中进行的税制改革和2004年后逐渐开展的税制改革基础上,来源于大众财产或收入的规范性税收,真正成为主要财政收入来源。经历如此种种变革后,税收型财政成型,中国成为税收国家。

——摘编自江国华、韩玉亭《中国财政史十六讲》

(1)根据材料并结合所学知识,说明现代家财型财政制度对新中国的积极作用。(2)根据材料并结合所学知识,概括指出改革开放后中国税制变革的特点。

3 . 秦朝和元朝的统治疆域较前朝空前扩大,所以统治者在吸取前代的经验教训的基础上,对地方行政制度进行了改革和创新。阅读下列材料:

材料一 “始皇初并天下,罢诸侯,置守尉,遂分天下为三十六郡,每郡置一守、一丞、两尉以典之。郡名曰内史、三川、河东……汉中、巴都,蜀郡、黔中、长沙。后又置闽中、南海、桂林、象郡四郡。凡四十郡

——明张岱所著《夜航船》

材料二 元朝建立以后,对驿站制度进行了改革,驿站以大都为中心。东连高丽,东北达奴儿干,北至吉利吉思,西达伊利汗国和钦察汗国,南接安南,乌斯藏亦设有驿站。全国约设有驿站1500处。驿站有水陆两类,江淮地区一般为水站。元朝规定:驿站一般归兵部和通政院分领,兵部负责南方汉地驿站,通政院负责蒙古驿传。站由站户负责役务,站户户籍隶所处路、州、县,他们需要保证供给驿卒交通工具,有时还需备粮食等,站户负担较为沉重。

——摘编自许嘉璐主编《中国中学教学百科全书》

(1)据材料一并结合所学知识,指出秦朝此种制度的设立在政治体制上带来了怎样的变化?这种变化带来怎样的积极影响。

(2)根据材料二,概括元朝驿站制度改革的特点。并结合所学知识,简析元朝驿站制度的改革有何作用。

(3)依据材料概括指出中国古代地方行政管理制度的演变趋势,并结合所学谈谈我们可以得到的规律性认识。

材料一 18世纪,英国人口的增长导致对粮食的需求增加。圈占土地,实行粮食生产的规模化经营变得更加有利可图。议会的态度也逐渐从此前的限制圈地转为支持圈地,并开始以立法形式通过私人提出的圈地协议,从而推动一系列圈地法案的形成。地主贵族对于土地经营及农业技术改进有着强烈的兴趣,因为这能提高土地的收益,增加他们的财富。1730年,政治家汤森德勋爵退出政坛后,回到诺福克郡全身心地投入农业改良,他把在国外见过的农业耕作技术在自己的土地上进行实验。在整个18世纪,甚至到19世纪初,农业通过向工业部门提供羊毛、皮革、兽脂等原料而与工业建立起密切联系。

——摘编自刘金源《农业革命与18世纪英国经济转型》

材料二 1951年,中共中央在第一次农业互助合作会议上指出:“党中央从来都认为要克服很多农民在分散经营中所发生的困难,就必须提倡‘组织起来'……”《决议(草案)》中还规定了政府在贷款、供给新式农具和优良品种、劳模奖励等方面的政策,鼓励农民加入互助合作组织,发展农业生产。从20世纪50年代开始,中国农村历经互助组、初级农业社、高级农业社、人民公社的发展阶段,而农业技术变革也由最初的推广新式农具、良种改造、化肥应用发展到农业机械化,这些发展提高了农民的劳动效率,促进了农业增产丰收。

——摘编自苏泽龙《新中国成立初期传统农业改造研究》

材料三 从2004年开始,中央连续发布了14个以“三农”为主题的“——号文件”,表明国家对“三农”问题的高度关注,与此同时,国家在“三农”领域的财政投入和政策倾斜也不断加大。在统筹城乡发展的战略指导下,21世纪以来,国家在制定农业农村政策时均遵循“少取、多予、放活”的基本原则,逐步构建起强农,惠农政策制度框架,并加大对农村基础设施和公共服务领域的财政投入等。

——摘编自邹於娟《新中国七十年农业农村发展历程及政策演变》

(1)根据材料一、二,分别概括新中国成立初期的中国与18世纪的英国农业发展变革的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中英两国农业发展变革呈现不同特点的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈新中国成立以来农业农村发展变革的历史经验。

材料一 唐宋时期庙会的类型可分为定期庙会和临时庙会,城市庙会和乡村庙会,进香庙会和迎神庙会。此时庙会活动包括宗教祭祀活动、文化娱乐活动和商业贸易活动这三大类。庙会宗教祭祀活动可分为佛教庙会祭祀活动、道教庙会祭祀活动和民间俗神庙会祭祀活动;庙会文化娱乐活动主要包含戏剧和其他民间文艺活动;庙会商业贸易活动的交易内容包括饮食、日用百货和其他服务型商品。在这一时期,无论是官方对庙会宗教、娱乐和商业活动的管理,还是民间庙会行动的组织者、组织机构和管理费用,都对庙会的发展产生了重要影响。

——摘编自牛晓丹《唐宋时期庙会研究》

材料二 明代,庙会与政治连接更为紧密。朱元璋大力提倡官修城隍,鼓励举国皆祀。他为了利用庙会束缚人民,还敕封前代一些有名的忠臣并为其建立庙宇,如关羽庙、岳飞庙等。到了清代,庙会规模扩大,庙宇数量增多。据有关学者统计,北京地区的庙会,各种庙宇共计1300多所,如黄帝庙、观音庙、土地庙、火神庙、龙王庙等。庙会在宗教、娱神的同时还有娱乐等活动。《妙峰山进香图》就描绘了人们赶庙的情景:进香者攀援山道沿途祭祀,山涧中有茶棚、戏班、杂耍、撑杆等,山脚下村庄有各种民间艺术、商品贸易之类的活动。

——摘编自王江华、姬文慧《浅谈庙会文化》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐宋时期庙会的特点,并简析这一时期庙会发展的原因。(2)根据材料并结合所学知识,概括唐宋至明清时期庙会的功能。

材料 冯梦龙(1574-1646)从“六经”经典出发,认为“六经皆以情教也”。情是世界的本译,是

世界最基本的组成部分,万事万物由情构成,万物因为情而生生不息。在《情史序》中,他说:“于是乎无情化有,私情化公,庶乡国天下……虽事专男女,未尽推侧,而曲终之奏,要归于正。善读者可以广情,不善读者亦不至于导欲。”有后世学者认为:“六经于情,是约之以礼;而梦龙要导的情,是本性之妻情。”无论是谁,当看到他的作品时,都能够交无情为有情,变私情为公情,最终形成一个“有情”天下。冯梦龙对妇女守节表现出赞赏,但在“三言”中冯梦龙对那些已婚妇女再嫁、婚外恋情也表现出极大的包容性。在“三言”里,冯梦龙歌颂的是青年男女自主选择的爱情婚姻,对那些阻碍青年男女爱情的势力给予了批判。

——摘编自张园园《冯梦龙情教论与三言婚恋题材研究》

(1)根据材料,概括冯梦龙情教论思想的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析冯梦龙情教思想产生的社会背景。

材料一 光荣革命后英国实行的是君主立宪制度,这在当时的世界是最为开放的政治制度,其他国家不可望其项背。但国家政权掌握在贵族手中,在选举上存在着议席分配不合理、选举权狭小及选举手段腐败现象,而工业革命孕育的两个新的阶级(工厂主阶级和工人阶级)却完全没有政治权利,这不能适应变化的社会现实,因而被当时的人称为“旧制度”。

——钱乘旦主编《世界现代化历程·总论卷》

材料二 1832年6月7日,经过18个月的激烈斗争,改革法案由国王签署,正式生效,第一次议会改革成功了。从内容上看,第一次议会改革只是一次小小的变动。然而,有第一次改革就会有第二次改革,第一次改革的最大意义就在于:它表明制度变革是可以进行的,而且不可阻挡,适时的变革最为明智;改革之路可以走得通,其必要的前提是:人民持久的斗争,统治者适时的让步。从改革的最终成果看,得益最大的是中等阶级,但其他阶级并非有所失,在日后的历史进程中反而有所得。

——摘编自钱乘旦、许洁明《英国通史》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,指出材料中“当时的人”所称为的“旧制度”存在的问题,并概括这一时期英国君主立宪制的特点。

(2)据材料二并结合所学知识,分析英国1832年议会改革成功的原因及其成效。

(3)综合上述材料,你能从英国议会改革中获取怎样的启示?

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国传统文化以身份文化为核心,其自身的内在机制对契约法有一种抑制和消解的功能,其结果是在这种文化中根本就不可能培育出契约精神。在尊卑有别、长幼有序的环境下,平等便是异物;在“三姻五常”的熏陶和约束下,人格的独立既无可能也无必要;在“忠孝”的阴影下,自由成了奔望;在“父母官”与“子民”之间,诚信与合作也只脆成为无足轻重的摆设;在“重义轻利”的教化下,互惠互利失去了存在的环境。而正是这些宝贵精神的缺乏,使我们丧失了与西方社会同步进入现代文明的机缘。

——摘编自《中国契约的文化探讨》

材料二 在西方的传统观念中,契约是神圣的,不可侵犯的。最早可追溯到古希腊,亚里士多德在伦理学中有关正义的论述,以及交换正义的概念就蕴含丰富的契约思想,对契约理论影响深远。在近代,欧洲启蒙思想家霍布斯、洛克、卢校从人性和自然法角度出发,强调契约对社会的普遥意义,用契约思想构建国家理论,从而使契约由经济领域拓展到法律、政治领域,实现了经济生活、政治生活契约化,形成了西方契约文化的核心理念―“契约精神”。

——摘编自《不同文化背景中的高等教育》

(l)根据材料一,归纳中国不能产生契约精神的文化因素。

(2)根据材料二,概括西方契约思想发展的特点。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈对契约文化在中西不同遭遇的认识。