材料一 (英国拥有)很大的、不断扩大的市场…英国还拥有更多的、可做工业革命的资金用的流动资本,源源流入英国的商业利润比流入其他任何国家的都多……由于行会较早瓦解,由于对传统的条块农田的圈占,英国获得了充裕的流动劳动力…贫穷的农民们失去了自己的部分甚至全部的土地,被迫当租地人或打散工的人,否则就不得不去城里找工作。

——(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 新生的工业能够这样成长起来,只是因为它用机器代替了手工工具,用工厂代替了作坊,从而把中等阶级的劳动分子变成了工人无产者,把从前的大商人变成了厂主,它排挤了小资产阶级,并把居民间的切差别化为工人和资本家之间的对立。

——恩格斯《英国工人阶级的状况》

材料三 英国是蒸汽机的故乡。…可是煤烟带给英国的灾难是将房屋、树木、雕塑、桥梁一切都重成黑色,就连泰晤士河也不例外。…伦敦的烟雾中事件也是开世界纪录之先……

——徐刚《世纪末的忧思》

材料四 1848年英国颁布了《公共卫生法》,1878年通过了《公共卫生条例》,至此英国基本上建立起了完整的水资源污染防治的法律体系英国公共卫生体系的创立者查德克,……用大量事实说明了环境污染造成的疾病流行,并提出了一系列对策。他们锲而不舍的努力,换来了环境的改善,使人们重新获得享有良好环境的权利。

——李宏图《英国工业革命时期的环境污染和治理》

请回答

(1)依据材料一并结合所学知识,概括18世纪的工业革命英国工业革命首先在英国爆发的原因。

(2)根据材料二概括说明工业革命带来的社会关系的变化。

(3)英国工业革命完成对中国产生什么影响?

(4)依据材料二、三、四并结合所学知识,说明英国工业革命的影响。

(5)综合上述材料,谈谈对我国的经济建设的启示

材料一 自明朝后期起,高产作物玉米、番薯、马铃薯自海外传入中国,它们不仅单位亩产量大,而且适应性强,不与五谷争地,旱地、山地等处皆可种植,因此得到广泛传播,在一定程度上缓解了人口增长对土地造成的压力。烟草、花生等新的经济作物也大致于同时引进,进一步丰富了农产品结构。

自隆庆开放海禁(1567年,隆庆皇帝宣布解除海禁)之后,大批中国商品以东南亚为跳板流入欧洲和美洲……与海外贸易的发展相联系,白银货币化成为明朝后期到清朝引人瞩目的现象。明初以铜钱、纸币为法定货币,白银在禁止流通之列。但纸钞因政府未能控制投放量而导致信用下降,……明朝中期,朝廷被迫弛用银之禁,而通过海外贸易大量流入中国的白银恰好弥补了国内银矿不足的缺陷。……白银作为货币,具有不变质、易分割、价值高等优点,其货币化本是商品经济发展的产物,反过来又进一步推动了商品经济的发展。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 清初,为了对付东南沿海的抗清斗争,从清康熙元年(1662年)开始,政府厉行海禁,禁止官民私自出海。1680年,福建官员杨捷等人为缓解百姓生活压力、防止敌对情绪再次高涨,上琉请求开海贸易,同年,金门、厦门、铜山、海坛四岛率先开海,之后整个海禁政策随之松动。1683年,郑氏反清力量覆灭,1684年(康熙二十三年)清政府正式废除海禁政策,翌年设立江(上海)浙(宁波)闽(漳州)粤(广州)四海关。大量中国商船出海贸易,海外商船也纷纷来华,刺激了国内经济的增长,中外交往也随之增多,清朝国力进一步提高。1757年起(乾隆二十二年)清廷实行“独口通商”政策,将国内与西洋各国的贸易集中于粤海关一口。

——摘编自王玉婷《康熙年间的海禁政策初探》

(1)依据材料一并结合所学知识,归纳明朝时期的中外交往活动给中国经济发展带来的积极影响。

(2)依据材料二,指出清朝前期对外经济政策的变化。结合所学知识,概括“独口通商”政策对中国历史发展的影响。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对明清时期海外政策变化的认识。

材料一 中华传统文化在春秋战国时期表现为“以民本思潮和专制主义为两翼的百家争鸣的私学文化”。

——摘编自冯天瑜《中华文化史》

材料二 秦朝的封建统治思想中,法家思想占着主导的地位。汉武帝统治时期,由于国内形势有了变化,又出现了新的矛盾和问题。当时的汉王朝为了长治久安,亟需建立一种适应于封建大一统政治的思想体系。于是汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,置五经博士,设弟子员,并以董仲舒的新的儒家思想体系作为专制统治的理论根据,从此儒家学说定于一尊。

——摘编自赵吉惠《中国儒学史》

材料三 魏晋南北朝时,中国本土宗教道教在民间广为传播,外来宗教佛教在中国盛行,儒学自身也开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展。唐朝统治者奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇。面对佛教和道教的发展,儒学的正统地位也受到挑战。

——摘编自马克垚《世界文明史》

(1)根据材料一并结合所学,指出春秋战国时期私学文化中“民本思潮”的代表人物及主要思想。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,说明从春秋战国至唐朝儒学地位的变化。

(3)结合儒学地位的变化,运用唯物史观,谈谈你对思想文化发展进程的认识。

材料一

天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟,庶人工商各有分亲,皆有等衰。

——《左传·桓公二年》

材料二

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西周早期国家的政治特征。

(2)有学者认为,与西周为代表的早期国家相比,以秦朝为代表的大一统国家是中国古代国家的“升级版”。结合材料二和所学知识,谈谈你对大一统国家的理解。

材料一 后世对秦始皇的这一做法,大多盛赞不已……虽然秦代……仅仅持续了二世……但秦代所形成的专制主义中央集权国家,及其所确定的以郡县制为表现形式的行政区划,却……为后世历代所遵奉…… (西汉初年)刘邦采用的是……混合体。

——李晓杰《体国经野:历史行政区划》

材料二 元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态……元行省制所体现的中央集权与地方分权的主辅结合,明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

材料三 从秦到清,地方行政制度的形态有过纷纭繁复的变化……这种因时而异的变化只是为了更好地发挥这一集权的功能罢了。因此尽管从表面上看,历代行政区域……废置纷繁,分合靡定,但无非皆就前代之制度沿革益损,而无根本性质的变动。

——周振鹤《中国地方行政制度史》

(1)据材料一,后世对秦始皇在地方行政制度方面的哪一做法“盛赞不已”?概括这一做法的影响。结合所学知识,指出刘邦采用的“混合体”是什么?

(2)据材料二,说明元行省制与秦地方行政制度之间的关系及行省制“优”在何处。结合所学知识,指出元朝对我国地方行政制度的最大创举。

(3)据材料三,你如何理解从秦朝到清朝地方行政制度“无根本性质的变动”?综合上述材料,谈谈你从中国古代地方行政制度演变中得到的基本认识。

材料

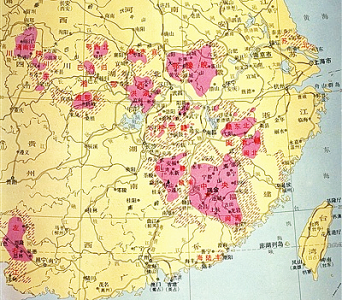

图1 1929—1932年农村革命根据地的创建

图2 华北敌后抗日根据地形势示意图

图3 三大战役示意图

(1)依据图1、图2图3信息,分别概括当时革命形势的特点。

(2)以“变与不变”为主题,谈谈你对中国共产党领导民主革命的认识。

材料一 农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩积纴,多治麻丝葛绪捆布縿,此其分事也。

——《墨子》

材料二 而商贾大者积贮倍息,小者坐列贩卖,操其奇赢,日游都市,乘上之急,所卖必倍。故其男不耕耘,女不蚕织……亡农夫之苦,有仟佰之得。因其富厚,交通王侯,力过吏势,以利相倾……此商人所以兼并农人,农人所以流亡者也。

——《汉书·食货志》

材料三 自春秋战国至唐代,国家和政府设市于都邑之中,市处于城中特定位置,以墙围住并与居民隔开,设有市师,质人等分掌市内各项事务。《唐六典》记载:“凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击郑三百声,而众以散”

——《中国古代的市和市井市肆》

材料四 《苏州府志》记载明代苏州纺织业情况是“郡城之东,皆习机业。……工匠各有专能。匠有常主(机户),计日受值。……若机房工作减,此辈衣食无所矣”。

请回答下列问题

(1)材料一所反映的我国古代的这种生产方式最早出现在什么时候?出现的原因是什么?

(2)基于材料二反映的现象,统治者采取了怎样的经济政策?结合所学知识加以评价。

(3)根据材料三,指出春秋战国至唐代“市”的特点?

(4)材料四反映出苏州纺织业的哪些社会现象?这些现象的本质是什么?

(5)综合以上问题,谈谈你对平衡中国古代经济结构的认识?

材料一 儒法两家主张的差异

| 强调 | 内容 | 实施方式 | 特点 | 目的 | |

| 儒家 | 礼义 | 伦理道德 | 教化 | 以理服人 | 王道 |

| 法家 | 法治 | 制度法律 | 刑罚 | 以力服人 | 霸道 |

——马小红《古法新论》

材料二 他(董仲舒)利用“天”的观念和“家国同构”理论,对忠、孝的合理性做出了新的解释,使儒家所提倡的忠、孝伦理上升为国家意识形态,同时也为汉代以后的中国社会提供了一种全民的伦理信仰。

——李佳哲《董仲舒的忠孝理论与汉代忠孝伦理制度》

材料三 所谓家国同构,移家为国,移孝为忠,进而在家国之上,扩展为一种公天下的世界意识。这使中国人的世界观或天下观成为一种本于家国同时又大于家国或高于家国的世界意识,使得中国人的价值观内蕴着一种对人类命运共同体的伦理自觉。

——田海平《从家国天下到命运共同体》

(1)依据材料一并结合所学知识,分别概括儒家和法家的政治主张?并各列举一个代表人物?

(2)依据材料二,指出董仲舒利用“家国同构”等理论为后世提供的“伦理信仰”?并结合所学知识,概括董仲舒新儒学思想的基本观点。

(3)依据材料三,指出“家国同构”的新内涵。综合上述材料,谈谈新时代强调家国情怀的现实意义。

材料一 由于拜占庭帝国地处亚欧非三洲地界,商业贸易发达,经济繁荣,以西方古典文明的保持者姿态,傲立于当时相对黑暗的欧洲世界,当时的西欧人为拜占庭有如此壮丽的城市而甚感惊讶。

材料二 在以后的几个世纪里,拜占庭帝国陶醉于已有的辉煌,无视西欧城市悄然兴起的文明新因素,更不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处。拜占庭人认为,他们的职责仅在于保存祖先的遗产而不在于创新,这种封闭保守的心态最终将拜占庭帝国湮灭于奥斯曼帝国的扩张之中。

材料三

材料四 (日本)遣唐使回国后,很受重用。他们以唐朝的制度为模式,进行政治改革。“大唐国者,法式(法度、法则)备定,珍国也,常须达。”

——《日本书纪》

(1)根据材料一.指出拜占庭帝国能够以西方古典文明的保持者姿态,傲立于当时相对黑暗的欧洲世界的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析拜占庭帝国灭亡的原因。

(3)根据材料三、四,概括中华文明对日本文化产生的重大影响。

(4)对比拜占庭帝国和日本的不同发展,谈谈二者为我国社会主义建设提供借鉴的经验。

材料 回顾70年峥嵘岁月,中国外交在以下五个方面实现了历史性转变。一是时代主题上,从“战争与革命”转变为“和平与发展”,超越意识形态发展国家间关系……二是政治格局上,“从对抗格局的成员转变为基于和平与发展的全球伙伴”,编织起遍布全球的伙伴关系网络,形成了“朋友遍天下”的良好.面……五是世界方位上,从一开始被孤立封锁,到经济深度融入世界经济,自身成为国际秩序演变的关键因素,中国外交日益走近世界舞台中央。

——摘编自郑立樵《新中国外交70年:成就与启示》

(1)根据材料,概括新中国外交演变历程的特点。

(2)综上并结合所学知识,谈谈你对外交政策的认识。