材料一 江西遂川县是井冈山根据地的南大门。1928年1月,毛泽东率领工农革命军攻占遂川县城,创建了工农兵政府。随后颁布了《遂川工农县政府临时政纲》,规定:工人、农民、士兵和其他贫民,都有参与政治的权利;凡地主、祠庙、公共机关的田地、山林,归属无田少田的贫苦人民和退伍兵士耕种;废除所有地主的契约借据,取消一切苛捐杂税。

为增进群众对红色政权的了解,宣传标语贴在了县城的大街小巷,如“工农革命军是穷人的队伍,只打土豪,不打穷人”、“共产党是帮助工农谋利益的政党”。到1928年年末,遂川人民唱着歌颂红色政权的歌谣喜过新年。“共产党军来到了,又分谷子又分田。……高举红旗开大会,穷人翻身掌政权。”遂川县红色政权的建设,成为湘赣边界政权建设的一面旗帜。

——摘编自周慧芬《论毛泽东创建遂川县工农兵政府的伟大实践》

材料二 1940年3月,中共中央发出关于《抗日根据地政权问题》的指示,明确提出在各抗日根据地建立“三三制”政权的原则。在政权的人员分配上,“共产党员占三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一”。

共产党在政权中的领导作用,是要靠党员的质量来保证的,而不必有更多的人数。在抗日民族根据地,凡年满18岁的赞成抗日和民主的中国人,不分阶级、民族、党派、文化程度,均有选举权和被选举权。为让目不识丁的贫苦农民行使民主权利,根据地发明了“豆选”,即用黄豆作选票,瓷碗作票箱。“金豆豆,银豆豆,豆豆不能随便投。选好人,办好事,投在好人碗里头”。

——摘编自微博《抗战时期的陕甘宁边区政权建设》

(1)关于“工农武装割据”道路的探索,从材料一中可以得到哪些重要信息?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析敌后抗日根据地民主政治建设的历史意义。

(3)习近平总书记强调指出:“中国共产党的力量,人民军队的力量,根基在人民。”结合上述材料,谈谈你对这一论断的理解。

材料一 朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系……自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天人之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行。到了清朝,造就万邦来朝、八方来仪的盛世,并没有其他帝国那种军事的、经济的功利要求。……中国近代(1840—1919)外交转型是中西方文化碰撞的结果,它不是基于晚清社会内部新因素产生与发展的刺激而做出的主动反应,而是晚清政府所做出的被动对策。这个特点决定了中国近代外交转型的发展过程,就是如何处理中国传统外交观念和西方近代外交现念与制度之间关系的过程。尽管晚清外交转型没有能够指导晚清外交奏响胜利的旋律,但在西方近代外交理念与制度的挑战下,在中国形成的近代外交思想还是有着重要的历史地位和价值,这就是:它在一定程度上促使中国步入近代化轨道……

——根据李敏《试论中国近代外交的转型》等文章改编

材料二 中华人民共和国六十年的外交历程,就是冲破各种阻力走向世界,与各种不同类型国家逐步建立友好合作关系的历史.

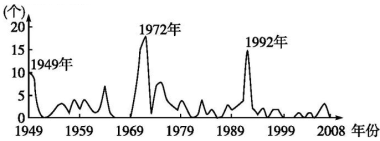

中华人民共和国成立以来,形成了1949年、1972年和1992年三次与外国建交的高峰(见上图),到20世纪90年代后期,中国外交开始转型,其核心是由普通外交转变为大国外交,由弱势外交转变为强势外交,由消极被动外交转变为积极主动外交。

(1)根据材料一,概括中国古代朝贡外交的特点。结合所学知识评析中国近代外交转型的历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识回答。请分析形成1972年建交高峰的国内外因素,并谈谈你对当今中国的外交转型有何建议。

材料一 北洋外交初期亦有其力争主权和反对列强干涉内政的篇章,不可全盘否定。北洋初期外交不是简单的排外与制夷思想,而是积极地妥协思想和对外依赖思想的结合。北洋政府初期外交多集中于满蒙藏地区中外利益冲突上……一战后,中国作为战胜国力图抓住时机争取独立、自由和平等、自主的国际地位。从巴黎和会到华盛顿会议,北洋外交尽管没有获得完全成功,但争回了部分主权。“九国公约”的成立、“蓝辛一石井协定”的取消及英日同盟被拆散,均有利于中国。这些斗争的成果可以充分表明北洋外交思想及实践已进入了一个新的时期。北洋政府在民意推动下,主动争取失去的国家权利,也说明依赖主义的外交思想已开始向国际平等主义外交思想转变。

——魏延秋《北洋军阀政府前期的“维持外交”》

材料二 中国要积极参与全球治理,需要超越事务层面来思考和构建未来的国际社会。为世界提供更多的公共产品,不仅需要中国拿出更多的物资贡献,还需要提出有价值的思想和学说,要发挥大国的“引领和塑造”作用,则要求中国的外交不但是“中国本位”,还要是“世界本位”。只有如此,中华民族伟大复兴的中国梦,才能与和谐世界的理念形成真正有意义的价值关联

——崔立如《国际格局转变与中国外交转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括北洋军阀时期外交的主要特点,说明当时政府能够取得一定外交成就的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对我国当前外交成果的认识。

材料一 在19世纪中叶的欧洲,重大的政治问题都是依靠式力加以解决的。…在1914年以前的那几年里,战争迟早要爆发的想法,可能使得一些国家里的某些政治家更决去发动战争。不管怎样,民众对未来战争的预期,连同大规模的常备军,促成了这场1914年爆发的横跨欧洲的大战。不过,这场大战的出现也有其他的原因,包括国际同盟的连锁体系,德国想在世界事务中发挥更大作用的预期(这对英国早先形成的优势地位构成挑战在法国则引起民族主义忧虑)以及在巴尔千半岛正如火如荼的种种冲突。

——摘自【美】R.R.帕尔默等著,何兆伍等译《现代世界史:1870年起》

材料二 第一次世界大战时的美国总统伍德罗・威尔逊是一位19世纪古典自由主义的代表人物,他认为均势是不道德的,因为它违背了民主与民族自决的原则。在威尔逊看来,“均势现在已经成为永远令人憎恨的游戏。在这场战争爆发之前,它是一种古老而邪恶的主导秩序。我们今后再也不需要均势这个东西了。”威尔逊承认主权国家是不可能被废除的,但是他认为,国际政治和国内政治一样,可以用法律和制度来限制武力的使用自由主义的药方是建立起美似于国内立法和司法机关的国际制度,使得民主程序也可以应用于国际层次上。

——摘编自【美】小约瑟夫・奈著,张小明译《理解国际冲突:理论与历史》

(1)根据材料一,概括1914年横跨欧洲的大战爆发的原因。

(2)根据材料二,指出威尔逊总统对调整国际体系的设想。谈谈你对一战后基于此设想成立的国际性组织的认识。

材料一 北洋时期的关税收数,海关税在第一次世界大战前1912年为3997万余两(关平两),1913年为4396万余两;一战期间收数减少,每年只为三千七八百万两(1915年为3674万余两);一战结束后,1919年达到4600万余两;此后逐年递增,1926年达到7812万余两,约比1912年增加1倍。

——摘编自汪敬虞《中国近代经济史(1895~1927)》

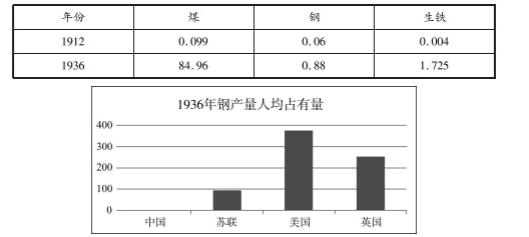

材料二 1912-1936年中国钢铁业人均占有量情况表(单位:公斤)

注:1936年在进口总值中,我国钢铁占9.8%,石油、染料、机器、车辆、船舶等的自给率低,需大量进口。

——摘编自赵德馨《中国近现代经济史(1842-1991)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出民国初期税收变化的基本趋势,并指出变化的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈如何理解民国前期中国工业的发展。

材料一 中国古代统治者素来秉持“仁政”思想,扶助贫困人口是这一思想的体现。古人对贫困的认定,一般要对收入来源、财产状况、家庭劳动力等因素进行综合考量,以此进行分类定级。在扶贫方式上,救助贫困人口一般以官府为主,如汉律规定国家需向“贫不能自存者”提供救助。到了宋代,国家开始注重采用经济手段、调动民间力量参与扶贫救助,如采用招商赈济、以工代赈等方式。另外,官府除了在自然灾害之后开展临时性救助,还制定了一些系统性扶持办法,从财政、民政乃至军政多个层面对贫困人口进行帮扶。

——摘编自祖铨《中国扶贫史概述》

材料二 1834年英国颁布济贫法修正案(又称新济贫法),第一次全面以社会政策的方式规定接受救济的人应给予一种比独立的劳动者低的生活标准;在全国兴建济贫院,要接受救济的人只能进入济贫院接受统一管理,而进入济贫院要经过严格审查,只有真正的赤贫之人才能进入。中央成立济贫法部的行政部门,有权颁布施行济贫条例;成立督察组专门监督中央条例在地方上的执行情况。院外技济的申请者在家接受救济,这些人往往都是些寡妇、暂时性残疾的人、老年人等。1905年英国政府才成立了皇家调查委员会,颁布《失业工人法》,1908年颁布《养老金法》,1911年颁布《健康保险法》,自此正式建立起新型的社会保障制度体系。

——摘编自崔明远《英国贫困问题解决探析》

材料三 实现共同富裕是马克思主义的本质立场。新中国始终重视反贫困工作,并实现了从“帮扶物质”到“扶志扶智”、从“漫灌”到“滴灌”、从“零散”到“体制”等多方面转变,近年更利用“互联网+”创新了工作。民族地区经历了从比学赶帮到对口支援、合作的过程。中西部地区也探索出了合理协调扶贫开发和保护环境的路径。这些巨大成就和显著经验,也为全球减贫事业贡献了中国智慧。

——摘编自谭清华《中国贫困治理七十年——扶贫政策创新视域》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代扶贫政策的特点并分析其实施原因。

(2)根据材料二,归纳近代英国济贫的措施,并结合所学知识分析近代英国贫困问题产生的背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析新中国治理贫困的意义。

(4)综合上述材料,谈谈你对贫困治理工作的认识。

材料一 赫鲁晓夫在回忆20世纪20年代的情况时的心态就很能说明问题:“政策一付诸实施,混乱局面开始平息,饥荒也逐渐减轻,城市生活重新出现了生气,农产品开始重新上了市场的摊头,物价也下跌了。……然而,要我们自己去适应政策仍然感到十分困难,甚至很痛苦。”

——陆南泉、姜长斌、徐奎等主编《苏联兴亡史论》

材料二 苏联外交官亚历山大于1930年返回莫斯科,他震惊于首都的经济困境:大街上一片灰暗,餐馆和咖啡馆逐一消失,几乎找不到还在营业的商店,罕见的陈列橱窗里弥漫着萧条的气氛,除了纸箱和食品罐头,橱窗内什么也没有。店员在张贴“无货”的标签,所带的神情与其说是轻率,毋宁说是绝望。每个人的衣服都是破破烂烂的,其质量真是难以形容,我身上的巴黎西装让我不知所措、无地自容。什么都短缺,尤其是肥皂、靴子、蔬菜、肉类、黄油、脂肪类食品。

——摘编自【英】奥兰多·费吉斯《耳语者:斯大林时代苏联的私人生活》

(1)根据材料一,描述赫鲁晓夫的心态,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二,概括指出斯大林模式在民生方面的特征。

(3)综合上述材料,谈谈你对苏联经济建设的认识。

材料一 16世纪开始,曼彻斯特从军事要塞逐渐发展成为工商业城市。1830年已有棉纺厂99家,并开通世界最早的现代化铁路。1838年,设立议会和市政府,摆脱了封建管理体制。19世纪下半期,从传统的棉纺业衍生出许多新门类,开通了通海运河,可通往世界各地。20世纪初,不断与周围工业社区及城镇连接,发展为大城市。1961-1981年,因过于拥挤,人口大量外迁,老龄化日益严重,纺织业日越衰落。20世纪后期,城市中心被废弃的工业区包围,几个大面积的旧贫民区仍然存在。

——摘编自(英)克拉潘《现代英国经济史》等

材料二

|  |

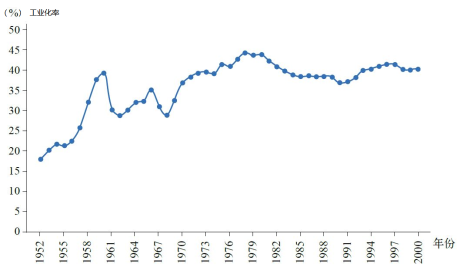

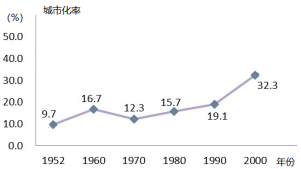

| 1952-2000年中国的工业化率与城市化率 | |

——白南生《中国的城市化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述曼彻斯特发展成为近代大都市的因素,并指出其存在的问题。

(2)根据材料二指出20世纪50年代开始我国城市化进程的特点,并结合所学知识分析影响20世纪80年以来城市化发展的因素。

(3)综上,谈谈你对城市化发展的认识。

材料一 后世对秦始皇的这一做法,大多盛赞不已……虽然秦代……仅仅持续了二世……但秦代所形成的专制主义中央集权国家,及其所确定的以郡县制为表现形式的行政区划,却……为后世历代所遵奉…… (西汉初年)刘邦采用的是……混合体。

——李晓杰《体国经野:历史行政区划》

材料二 元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态……元行省制所体现的中央集权与地方分权的主辅结合,明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

材料三 从秦到清,地方行政制度的形态有过纷纭繁复的变化……这种因时而异的变化只是为了更好地发挥这一集权的功能罢了。因此尽管从表面上看,历代行政区域……废置纷繁,分合靡定,但无非皆就前代之制度沿革益损,而无根本性质的变动。

——周振鹤《中国地方行政制度史》

(1)据材料一,后世对秦始皇在地方行政制度方面的哪一做法“盛赞不已”?概括这一做法的影响。结合所学知识,指出刘邦采用的“混合体”是什么?

(2)据材料二,说明元行省制与秦地方行政制度之间的关系及行省制“优”在何处。结合所学知识,指出元朝对我国地方行政制度的最大创举。

(3)据材料三,你如何理解从秦朝到清朝地方行政制度“无根本性质的变动”?综合上述材料,谈谈你从中国古代地方行政制度演变中得到的基本认识。

材料一 春秋时期,四夷的势力向中原地区发展。发达的华夏文化对夷狄蛮夷产生了巨大影响,华夏的四邻逐渐对认可华夏起居与文化。夷狄蛮夷文化也进一步丰富了华夏文明。春秋战国之际,进入中原的夷狄蛮夷绝大部分已经融入华夏族当中。而华夏族也吸收了大量新鲜血液,最终到了秦以后形成了统一而又持久生命力的汉民族。

——摘编自张帆《战国古代简史》

材料二19世纪中后期,其时西方国家大举入侵中国,民族危机日益严重,这激发了中国人强烈的民族意识。南京临时政府认可民族平等。孙中山先生认为,汉、满、蒙、回、藏当在共和旗帜下为一体。《中华民国临时约法》规定汉族的兄弟民族也可以参与国家政权管理。这些大大促进了中国各民族形成“中华民族”为一体的共识。

——摘编自何一民等著《从恢复中华到中华民族共同体》

材料三 少数民族发展概况

| 年份 | 固定资产投资(单位: 亿元) | 经济总量(单位: 亿元) |

| 1952年 | 3.7 | 57.89 |

| 1978年 | 76.7 | 323.78 |

| 2017年 | 90628.8 | 84670.90 |

(1)概况春秋战国时期民族关系的变化。结合所学说明其影响。

(2)依据材料二和结合所学概况清末民初“中华民族”概念出现的背景和内涵。

(3)依据材料三和所学,就“国家政策推动少数民族地区经济发展”谈谈你的认识。