材料一 早期重商主义产生于15~16世纪中叶,主张通过少进口甚至不进口的方式,阻止本国金银财富的流出,政府也通过使用行政手段来禁止货币和金银财富的输出。16世纪下半叶~17世纪则是重商主义的第二阶段,即晚期重商主义阶段,这一时期主张通过保持贸易顺差的方式,让更多的金银财富流回本国,通过对输出的原料收高关税,对输入的原料实范减税或免税,支持本国出口工业的发展。

材料二 重农主义兴起于18世纪50~70年代的法国,提倡自由竞争,减少国家干预。作为法国早期资产阶级的重要经济思想,重农主义充分表达了这一时期资产阶级的需求和愿望。重农主义的创始人魁奈,将农业视作经济的根本,认为只有农业部门才是唯一可以创造财富的生产部门,坚持“自然秩序”“自由放任”的理念,认为人类社会尤其是经济社会同自然界一样,也存在着不以人的意志为转移的客观规律,进而提出“积极发展资本主义大农场”和“对土地所有者单一课税”的观点,为法国日后的变革奠定了经济基础。

材料三 19世纪40~60年代,德国历史学派兴起并发展。这一学派的学者强调国家在国民经济发展中起到决定性作用,主张实行国家干预经济的政策。历史学派的先驱李斯特也提出,德国想要超越英国和法国,要实施关税保护政策,保护德国工业的发展,才能有朝一日能够与英、法两国抗衡。在李斯特的影响下,其他历史学派代表人物也都反对自由放任的思想,坚持国家干预经济的主张。因此,这一时期政府与市场的关系是政府强、市场弱,要想实现国家经济跨越式发展,首先要加强自身力量,也就是由政府主导经济发展。

——以上材料均摘编自姚晓琳《西方国民经济学思想演进的历史、理论与实践逻辑研究》

(1)根据材料一、指出重商主义内容的变化,并结合所学知识分析这一变化的积极作用。(2)根据材料二并结合所学知识,分析重农主义兴起于法国的背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对德国历史学派主张的认识。

材料一 洪亮吉(1746-1809)乾嘉时期知名学者,著有《治平篇》和《生计篇》阐述其人口思想。他认为“治平至百余年,户口则视百年百数十年以前不啻增二十倍焉”,然而耕地“增三倍五倍而至矣”。因此必然出现“是田与屋之数常处其不足,而户与口之数常处其有余也”的局面。“户口既十倍于前,则游手好闲者更数十倍于前,遇有水旱疾疫,其不能束手待毙也明矣”。洪亮吉提出解决人口问题的办法,“使野无闲田,民无剩力,疆土之新辟者,移种民以居之,赋税之繁重者,酌今昔而减之。禁其浮靡,抑其兼并。遇有水旱疾疫,则开仓廪,悉府库以赈之。如是而已,是以君、相调剂之法也”。

——摘编自姜雪娥《浅谈洪亮吉的人口思想》

材料二 从18世纪80年代开始,英国人口增长呈突飞猛进之势。1801年英国人口915万,到1841年达到1885万,这种前所未有的增长速度被称为英国“人口革命”。工业革命进行和深入,新的生产企业和城市迅速勃兴需要大量的劳动力。在工厂制条件下,资本家为谋求最大限度的利润,使大批童工和女工进入劳动力市场。工人阶层为了生计,一般把提早婚龄、育龄时间,提高生育率作为改善家庭生计的一种手段,从而不断地为资本家提供劳动后备军。农业的发展改善了人们的物质生活条件和饮食习惯,出口贸易发展,使大量进口粮食和肉类成为可能,进一步减少了饥荒之虞。此时期医学和卫生事业发展,也降低了人口死亡率……工业革命时期,英国人口生产和经济发展紧紧的相互纠缠在一起,形成二者彼此促进、共同发展的良好运行机制。

——摘编自黄光耀《工业革命时期英国人口发展的特点及对社会经济的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,评述洪亮吉关于人口问题的主张。(2)根据材料二指出19世纪上半叶英国出现“人口革命”的原因及其影响。

(3)根据上述材料,谈谈你对于人口问题的认识。

材料一 考古出土实物表明,中国棉花的品种是亚洲棉和草棉,均从国外传来。三国时期,珠江流域已普遍种植棉花,新疆是中国较早植棉的地区,总体晚于华南地区。“亚洲棉”从南路入广东,后至华中棉区;“草棉”从西路入新疆到甘肃,后传到华北棉区。棉种约在宋元之际完成了向中国内地的传播。棉花在中国传播过程中逐步进化为一年生棉花,产量提高,品质有极大改进。古代文献中,棉花被记载为“吉贝”或“白叠”,棉布被称为“吉贝布”或“白叠布”。元代王祯在《农书》中记载“(棉花)比之桑蚕,无采养之劳,有必收之效;埒之臬荸,免绩缉之工,得御寒之益,可谓不麻而布,不茧而絮”。棉纺织技术在元代有重大改进,《南村辍耕录》中记载“国初时,有一妪名黄道婆者,自崖州来,乃教以做造捍弹纺织之具,至于错纱配色,综线挈花,各有其法”。元代制定了江南夏税制度,规定“夏税则输以木绵、布、绢、丝、绵等物,其所输之数,视粮以为差”,棉布被定为常年租赋之一。明太祖曾下诏,“凡民田五亩至十亩者,栽桑、麻、木绵各半亩”。经过元至明约两百年的传播,棉花种植和棉纺织已基本推广到全国。

——摘编自王亚蓉等《中国古代“布”的材质演进——兼论棉花在中国的普及》

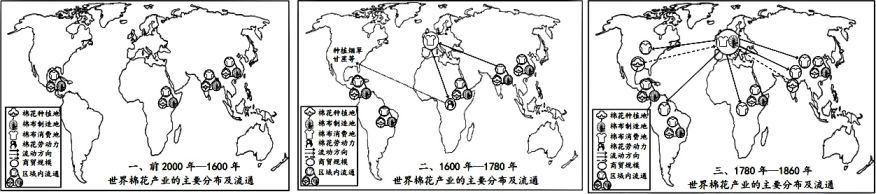

材料二 在近代历史上,棉花资本主义留下一系列充满矛盾的遗产。它让无数人获得了财富,从中受益,但它同时让更多人受尽磨难,成了受害者和牺牲品。正如贝克特所说,棉花资本主义是一个关于控制和剥削的故事,同样也是一个关于“自由和创造性”的故事。

——根据斯文·贝克特《棉花帝国》等资料整理、制图

(1)根据材料一概括棉花在中国传播种植的特点,并分析其影响。(2)根据材料二并结合所学知识,说明全球棉花种植加工的阶段性发展概况。

(3)结合所学知识,谈谈你对材料二中“控制和剥削”“自由和创造性”的理解。

材料一 1926年,桑地诺带领游击队,以玻利瓦尔为“精神之父”,以“把美国侵略者赶出国土”为目标,高举象征“自由或死亡”的红黑双色战旗,与美国扶植的反动独裁政权展开武装斗争。桑地诺的部队与美军及政府军战斗近两百次,迫使美军于1933年撤出尼加拉瓜。次年,桑地诺遭当局刺杀。桑地诺被誉为“人民的良心”和“美洲自由的标志”。

——摘自晏绍祥、张顺洪主编的《中外历史纲要(下)》

材料二 西方国家50余年对非援助强调“福利服务”而非“经济发展”的援助,无法从根本上弥补非洲国家面临的发展起点滞后及国际秩序不公正问题;一些脱离非洲发展实际的附加条件进一步恶化了非洲国家原本存在的发展危机。……五十多年来,中国对非援助紧密结合非洲国家的历史发展任务,尊重非洲国家的发展需要和意愿。2000年以来,中国对非援助逐步纳入中非合作论坛机制,始终坚持对非援助平等、尊重与合作的理念.强调中非合作中的互助与共同发展,从不附加任何政治条件,绝不把外援作为干涉他国内政的手段,向世界展示着一个崛起的东方大国应有的政治风度和全球责任。

——摘编自罗建波《西方对非援助效果及中非经济合作》

材料三 新殖民主义是在战后旧殖民主义体系瓦解后,帝国主义为维护其既得利益,对已经获得政治独立的发展中国家推行的一种新的剥削与掠夺形式。它像面承认原殖民地、附属国人民的独立权利,实际上采取种种欺骗手段,从政治、经济和军事各方面。对已获得政治独立的国家实行控制和渗透,为它们争夺世界霸权和势力范围服务。老殖民主义是赤裸裸的。新殖民主义是有裂磷药。

——摘编自孙迎辉《新殖民主义问题线析》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析桑地诺革命的意义。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国在援助非洲问题上与西方国家的主要不同之处。

(3)根据材料三、归纳当今新殖民主义体系的主要特点,并结合所学知识谈谈怎样有效应对殖民主义。

材料一 “世界公民”最早由古希腊哲人狄奥根尼提出,“当人们问他是哪里人时,他回答说我是世界公民”。除奴隶主和奴隶之外的自由民渴望休养生息,这种对古希腊世界及各城邦止战、和平、 美德的思想在苏格拉底等哲人的论述中大量存在。雅典斯多葛学派系统提出了世界主义的思想,应废除国家的界限,组成一个共同的社会。然而正如有研究者分析指出,“(古希腊史学家)色诺芬不加掩饰地向我们揭示了(雅典)平等的真相。”随着国内公民集体民主内部关系的调整,逐步走上海上扩张之路。雅典奴隶制的的本质特征就是其侵略性,即侵略、掠夺、剥削和奴役异邦人的趋向。最终在内外矛盾之下, 成为马其顿人鲸吞的对象。

——摘编自宋强《文明交流互鉴的教育溯源:“世界公民教育”思想的发展脉络》

材料二 据学者统计,1945年5月8日,德国投降的这一天,全世界还有5000万人在流浪,或者在集中营中,或者在四处逃生,更有2000万人,彻底的失去了家园。而德国法西斯,为了所谓的“拓展生存空间”,也付出了600万国民的代价。战后合作与发展,是一个让人心动的选项。合作是从……这两个欧洲宿怨深厚的邻居开始,……历史给这两个持续对抗了几个世纪的国家两败俱伤的惨痛教训,也启迪了他们相逢一笑泯恩仇的政治智慧。此时的合作不仅在区域出现也在世界出现。

——摘编自《大国崛起》

材料三 新中国成立后,废除了列强在华特权,彻底结束了旧中国屈辱外交,先后提出了和平共处五项原则、三个世界、和平发展、和谐世界等影响深远的外交理念,形成了独立自主的外交格局, 赢得国际社会高度赞誉。十八大后,党中央开创性提出全球治理,构建新型国际关系和人类命运共同体等外交新理念,走出了一条中国特色大国外交新路,为人类社会应对共同挑战提供了中国智慧。

——摘编自《新中国外交70年:成就与启示》

(1)依据材料一并结合所学知识,评价古希腊“世界公民”的理念和实践。(2)依据材料二并结合世界史知识,谈谈20世纪四五十年代,世界发展趋向合作的主要原因和表现。

(3)依据材料三,结合新中国外交发展的阶段历程,运用史实分析中国为人类社会应对共同挑战贡献的中国智慧。

材料一 “流求”之名最早见于《隋书》,是古代中国涉东海岛屿的重要名称,但其具体指向并不清晰。唐宋时期伴随海外贸易的不断发展,“流求”意象广为流传,指涉区域不断扩大。岭南地区多将“流求”视为海外贸易国;明州地区将中日航路途经地泛指为“流求”;福州地区多把“流求”指向隔海相望的台湾岛北部。这一时期,在官方、士人、海商、海民等不同阶层共同参与下,在东海列岛展开了全方位经营和开发,泉州地方政府已实现对澎湖列岛的有效管辖。元官方将“琉求”确定为台湾岛南部,实现对台湾岛的行政管辖。明官方将“琉球”确定为琉球群岛,通过帮助琉球发展,实现对东海的常态化管控。古代中国的东海疆域格局在中琉两国的长期航海实践中正式确立,并在清朝国家统一进程中逐渐巩固。

——摘编自陈刚《“流求”指向演变所见古代中国东海疆域的形成》

材料二 马汉出生于军人世家,有着四十多年海军服役经历,曾担任美国海军军事学院院长。1890年他发表著作《海权对历史的影响》,阐述了其海权思想。马汉认为:“海权即凭借海洋或者通过海洋使一个民族成为伟大民族的一切东西。”海权实际上就是一个国家在海洋上的综合实力,包括海上军事力量和非军事力量。前者包括所拥有的舰队,包括附属的基地、港口等各种设施,后者则包括以海外贸易为核心的,和海洋相关的附属机构及其能力,也就是国家海洋经济力量的总和。马汉被人们称为“海权理论之父”,《海权对历史的影响》也被公认是影响世界发展的军事巨著。

——摘编自张峰《马克思主义海权思想与马汉海权论的比较研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,总结中国古代“流求”指向演变的总体趋势并分析中国东海疆域逐渐形成的原因。(2)根据材料一、二,分析中国古代海疆观念和马汉海权思想形成的差异。

(3)根据上述材料,谈谈你对海洋开发的认识。

材料一 西欧诸国在反对封建王朝国家与构建近代民族国家的过程中,首先产生了近代民族主义思潮。资产阶级在推翻王朝国家构建民族国家的过程中,把民族主义与民主主义相结合,形成了具有政治意义的民族主义。新型民族国家的基础不仅是民族的共同心理和文化,更重要的是民族的共同政治认同,以及民主、自由、人权等政治原则和观念。当西欧近代民族国家建成之后,民族主义就转化成了一种对别的民族进行侵略和扩张的学说,要把本民族本国的统治扩张到别的民族别的国家,而不管后者同意与否。

——摘编自李宏图《论近代西欧民族主义和民族国家》

材料二 19世纪中叶以来,民族主义在西方逐渐成为具有侵略性的进攻武器,而中国则开始将其作为民族自立的依托。近代中国在它的旗帜下,以建立民族国家为历史使命,产生了颇具特色的民族主义理论。民族主义在近代中国的本土化历程伴随时代的发展而不断进化和丰富。梁启超等人鉴于传统中国积贫积弱的现实,认识到了改变文弱旧习、培养人民尚武精神、增强国力的重要性,提出按照军队操法重塑国魂,强调国家独立和自由胜于个人的独立与自由。近代中国的民族主义宣传者们是中西方思想碰撞中位于前沿的先驱,是中华民族走向现代的探索者和领路人。

——摘编自郭建民《民族主义的近代中国化:过程、特征与类型分析》等

(1)根据材料一,分析近代西方民族主义思潮的影响。

(2)根据材料二,概括民族主义中国化的主要内涵。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对民族主义的基本认识。

材料一 明朝后期到清朝前期,大批耶稣会士来华,其中包括利玛窦、邓玉函、汤若望等人。他们在接受中国传统风俗与生活方式的前提下,传播西方文化。地理方面,利玛窦绘制《坤舆万国全图》;数学方面,利玛窦、徐光启合译《几何原本》;物理机械工程方面,邓玉函、王徽译绘《远西奇器图说》;此外,还涉及天文历算、水利技术、欧洲古典哲学、美术、音乐、建筑等方面。就其知识水平而言,基本上代表当时欧洲知识界的平均或最高水平。

———摘编自宁欣《中国古代史资料汇编》

材料二 儒家思想在西方传播较晚,当时近代科学技术特别是印刷术已达到了相当高的程度。16世纪末,耶稣会士来华后翻译了“四书”“五经”。当时,中国的综合国力在世界上处于领先地位,中西方之间的对话处在平等的位置上,耶稣会士们的翻译在西方产生了很大的影响。伏尔泰说:“孔子不语怪力乱神,真理绝不与迷信混同。”他抨击天主教的黑暗统治,并把儒家思想占统治地位的中国看作是世界上最优秀的政体之一。有学者认为,“在欧洲,特别是在法国,17和18世纪的整个思想模式发生了转变,而转变之后,在许多方面与孔子思想都很相似”。

———摘编自郝景春《儒家思想在西方的传播》

材料三 中华文明是在同其他文明不断交流互鉴中形成的开放体系。从历史上的佛教东传、“伊儒会通”,到近代以来的“西学东渐”、新文化运动、马克思主义和社会主义思想传入中国,再到改革开放以来全方位对外开放,中华文明始终在兼收并蓄中历久弥新。

———习近平《深化文明交流互鉴共建亚洲命运共同体》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明末清初西学东渐的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析儒家思想西传的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对中华文明兼收并蓄的认识。

材料一 魏晋南北朝时期南北方流行“袴褶服”,劳动人民将袖口部分逐渐收紧,形成了窄袖衫、小口裤等样式,从此中华民族上衣下裤的服饰形制普遍推广开来。北魏建立政权后十分重视服饰礼仪的作用,从拓跋珪到孝文帝,逐渐将其延伸到日常生活领域,改穿农耕汉服。游牧文化和西域文化的服饰在民族杂处和商旅往来中汇聚,各种文化传播也为这一时期服饰文化的自由发展创造了良好的环境,《旧唐书·舆服志》记载当时“爰至北齐,有长帽短靴,合袴袄子,朱紫玄黄,各任所好”的现象。这些服饰元素,成为唐代及后世中华集体记忆可视性符号之重要组成部分。

——摘编自江冰《魏晋南北朝服饰文化论略》

材料二 在近代,女式服装的西化比男式早。在鸦片战争前后“上海女界喜效夷装,衣必袒购露臂,裤必长不及膝,袜必长统,履必高底,其形式介于华夷之间。在染欧化之沪人视之固觉时髦然使骤入守旧派目中,其不诧为妖孽也希”。这些追赶新潮的上海女性成了领导近代中国女性时装潮流的先行者。追求新奇的潮流同样反映在男装方面。洋泾浜一隅,五方杂处,服色随时更易,商绅及其子弟、一般市民,乃至仆隶佣人中都不乏追踪时尚者。戴墨镜、口衔洋烟,无论晴雨都带把洋伞,成为官商士庶的特定时装,一时相习成风,恬不为怪。

——张敏《试论晚清上海服饰风尚与社会变迁》

材料三 近代欧洲服装根据不同的特征分为文艺复兴时期、巴洛克时期和洛可可时期。文艺复兴时期的服装,曾以夸张而膨胀的外观来表现人性的复苏;巴洛克时期的服装进一步突出感官效果,将服装引入现实的自由生活;至洛可可时期,以女性为中心,袒胸与夸张的撑裙证明了现世的享乐主义的泛滥。服饰流行的中心不再局限于以意大利为中心,呈现西班牙风、德意志风、法国风、波兰风等,地区风格之间时兴时衰。工业革命后,服饰需求越来越多样化,各个阶层由于自身需要穿着简便、合体的衣服。

——摘编自徐思民《西方服装史》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳魏晋南北朝时期服饰文化的特点并分析其形成的历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代上海服饰变迁的影响。

(3)根据材料三、概括近代欧洲服饰演变的趋势。

(4)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对服饰文化变化发展的认识。

| A.否定孔孟学说的正统地位 | B.倡导弃虚蹈实的学风 |

| C.代表市民社会发展的需求 | D.批判八股取士的僵化 |