1 . 阅读下列材料,回答问题:

材料一 农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩积妊,多治麻丝葛绪捆布黪,此其分事也。

——《墨子》

材料二 《苏州风俗考》记载明代苏州纺织业情况是“郡城之东,皆习机业,工匠各有专能,匠有常主(机户),计日受值。……若机户工作减,此辈衣食无所矣”。

材料三 《康熙松江府志》记载“农暇之时,(松江)所出布匹,日以万计,以织助耕,女红有力焉”。

材料四 清雍正帝说:“农为天下之本务,而工贾皆其末也……惟在平日留心劝导,使民知本业为贵。

请回答:

(1)材料一反映了我国古代什么样的生产方式?出现的原因是什么?这种生产方式有何特点?

(2)材料二反映出苏州纺织业的哪些社会现象?这些现象表明的本质是什么?简述促进这些新现象出现的有利因素。

(3)材料三反映出的现象与材料二反映的现象是否相同?为什么?它对材料二反映出的社会现象会造成什么影响?

材料一 第三表:此时如债务人仍不清偿,又无人为其担保,则债权人得将其押至家中拘留,系以皮带或脚镣,但重量最多为十五磅,愿减轻者听便。

第五表:凡以遗嘱处分自己的财产,或对其家属指定监护人的,具有法律上的效力。

第六表:凡主张缔结”现金借贷”或“要式买卖”契约的,负举证之责;缔结上述契约后又否认的,处以双倍于标的的罚金。

——《十二铜表法》

材料二 “妇有七去:不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去”……若犯死罪,议定奏裁,皆须取决宸(“宸”借指帝王所居,又引中为王位、帝王的代称)衷,曹司不敢与夺。

——《唐律疏议》

材料三 第二条第三款: 总统应经常向国会报告联邦的情况,并向国会提出他认为必要和适当的措施,供其考虑:在特殊情况下,他得召集两院或其中一院开会,并得于两院对于体会时间意见不一致时,命令两院体会到他认为适当的时期为止:他应接见大使和公使;他应注意使法律切实执行,并任命所有合众国的军官。

——《美国1787年宪法》

材料四 中华民国之主权属于国民全体。中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别;……中华民国之立法权,以参议院行之;临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律;国务员辅佐临时大总统,负其责任,实行责任内阁制;国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。法官独立审判,不受上级官厅之干涉。

——摘自《中华民国临时约法》

材料五 中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。全国人民代表大会、地方各级人民代表大会和其他国家机关,一律实行民主集中制。

第十七条 一切国家机关必须依靠人民群众,经常保持同群众的密切联系,倾听群众的意见,接受群众的监督。

——1954年《中华人民共和国宪法》(节选)

(1)根据材料一、二,分别指出《十二铜表法》与唐律的特点。

(2)根据材料三,结合所学知识,回答美国1787年宪法规定的政治体制是什么?并分析美国实现把总统“关在笼子里的梦想”的具体做法?

(3)材料四体现了该约法明显的特点是什么?它的颁布有何重大意义?

(4)材料五反映出我国根本政治制度是什么?综合上述材料指出近现代政治文明发展过程中制约权力的机制内核是什么?

材料一 符合正义的国家,其制礼作乐兴兵攻伐都决定于天子,而不符合正义的国家则决定于诸侯。可以看出,孔子所谓的“正义”是基于秩序之上的,符合“礼”的要求才具有合法性。……他提出的关于正义的观点都源自于对礼崩乐坏时代的不满,认为欲达到正义就要克己复礼,回归尧舜禹和周公之治。

——王菁菁《柏拉图与孔子的正义观:比较与启示》

材料二 “国家的正义在于三种人在国家里各做各的事”。……柏拉图以思想家的敏锐眼光,看到了雅典近乎无序的状态,分析其原因之所在,表现出对社会纷乱的担忧。同时,在对现实社会进行批判的基础上,积极呼吁、倡导一种和谐与稳定的理想社会观。

——侯典芹《孔子与柏拉图的理想社会观比较》

(1)根据材料一、二,分别指出孔子和柏拉图关于国家“正义”的核心思想。他们关注“正义”的原因有哪些相似之处?

(2)结合材料和所学知识,分别指出孔子和柏拉图对理想社会统治者的要求。与柏拉图相比,孔子对于理想社会的设计有何特点?

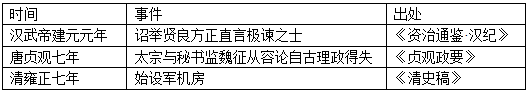

材料一 西汉高祖7年规定,“民产子,复勿事二岁。”(《西汉会要》卷47)

东汉章帝元和2年下诏,除规定“人有产子者,复勿算三岁”外(算:指人头税),又“今诸怀妊者,赐胎养谷人三斛,复其夫,勿算一岁。”(《东汉会要》卷28)

唐太宗贞观元年正月发布《令有司劝勉庶人婚聘及时诏》,规定“男年二十,女年十五以上,及妻丧达制之后,孀居服纪已除,并须申以媒媾,命其好合.……刺史县令已下官人,若能使婚姻及时,鳏寡数少,户口增多,以进考第。如其劝导乖方,失于配偶,准户减少,以阶殿失。”《唐大诏令集》卷110)

清康熙51年规定,“滋生人丁,永不加赋”。雍正元年又逐步实行“摊丁入亩”,取消了全部人头税。

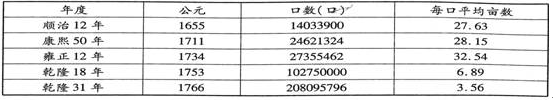

材料二 清朝前期人口变化与人均耕地情况表

——据梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》绘制

材料三 明清时期人口大幅度增加的过程中,牛耕大量退出,代表唐宋时期先进生产力的江东犁,到明清时已被铁搭所取代。这倒不是因为铁搭有如何的先进性,根本的原因在于铁搭用人,而江东犁用牛。《天工开物·乃粒·稻工》记载:“吴郡力田者,以锄代耜,不蓄牛力。会计牛值与水草之资,窃盗死病之变,不若人力之便。”

——中国农业遗产研究室《太湖地区农业史稿》

材料四 据谭其骧、邹逸麟的研究,秦汉实关中时期,由于黄土高原的大量开垦,黄河每百年的决溢次数平均为5.7次。东汉至魏晋南北朝时期,土地利用方式以畜牧业为主,因而河水决溢每百年平均只有1.3次。隋唐五代时期,土地利用方式是半农半牧,河水每百年决溢为10.3次。北宋至明清时期,黄土高原都大量开垦农耕,河水每百年的决溢次数增加到375次……

——张子珩《论生态环境对古代中国人口分布的作用》

请回答:

(1)根据材料一,归纳古代中国统治者推行的人口政策。为保证这一政策的落实,又采取了哪些措施?结合中国古代文明形态,分析古代统治者采取这些政策措施的原因。

(2)根据材料二,概括清代前期人口数量的变化的特点。根据材料二、三、四,分析人口数量的变化导致了哪些社会问题?

(3)综合上述材料,谈谈你对人口问题的看法。

材料一

材料二 甲午战争后,康有为指出:西洋各国,皆以教主纪年,乃中国者,历朝数十、阅帝数百、年号几千,记述既艰,考据不便,惟有仿效西洋善法,改以孔子纪年。

材料三 当时的守旧人士苏舆曾评论:“其(梁启超)言以康之《新学伪经考》《孔子改制考》为主,而平等、民权、孔子纪年诸谬说辅之。倡平等,堕纲常也;伸民权,无君上也;孔子纪年,欲人不知有本朝也。”……宋教仁则指出:“我国近年有悟及以帝王称号纪元之非者,乃相率欲用新纪元法;或以唐尧纪、或以夏禹纪、或以孔子纪,然揆之民族主义,皆无大纪念、无大关系,唯有改采黄帝纪年,始能合于民族主义之精神。”

——材料二、三摘编自沈松侨《我以我血荐轩辕——黄帝神话与晚清的国族建构》

材料四 在讨论新国家的纪年法时,黄帝纪年遭到异议。《论黄帝纪元》一文指出:“自革命以来,各省民军皆用黄帝年号,此为一时权宜计,固足以唤起国民之种族思想。然为永久计,若欲以此为民主国之纪元,则与新民国之民主主义大相刺谬。”因为“我国所谓黄帝,无论其功德如何,要为专制政体之皇帝”,共和政府“方排斥之不暇,宁有崇拜之理”!更因黄帝“年远代湮”,无确定生年,用作纪年,无可征信。这种看法为当时一般党人的共识,所以便有了“以黄帝纪元四千六百零九年十一月十三日为中华民国元年元旦”的改元决定。

——摘自郑师渠《中国文化通史·晚清卷》

(1)据材料一、二,概括中国古代纪年法的特点。

(2)结合材料二及所学知识,指出康有为提出“孔子纪年”的时代背景和真实意图。

(3)在对待“孔子纪年”的问题上,材料三中苏舆和宋教仁的观点有何不同?指出材料四确立的纪年法并分析其历史意义。

(4)新中国成立以来一直采用公元纪年,但近年来有学者以提高民族自信心为由,倡议改用“黄帝纪年”。你是否赞同这一倡议?结合上述材料及所学知识说明理由。

材料一 希腊早期城邦从村落发展而来,是若干村落联合的结果。村落的规模实际上也就决定了早期城邦的规模。小邦寡民不仅仅是城邦的外部表象,是在新的生产关系下形成的一种有效的组织形式。它使公民的生活更趋稳定,使希腊人在与自然界的抗争中更具优势。……当然,城邦的小邦寡民性也决定了早期希腊社会的发展空间和资源规模,规定了它们的政治和军事体制模式,从而为形成特色鲜明的希腊文明奠定了基础。

----杨共乐《古代希腊城邦特征探析》

材料二 西周时期出现了我国第一次城市建设高潮,并确立了天子都城十二里(边长4.3公里)、公国都城九里(边长3.2公里)、侯伯国都城七里(边长2.5公里)、子男都城五里(边长1.7公里)的都城建制。

材料三

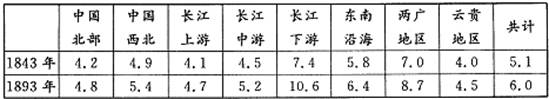

材料四 近代中国城市化比率统计表(单位:%)

——摘自《中国城市及其文明的演变》

材料五 英国的城镇化坚持以城乡规划为主体的公共干预政策。英国在城市化初期,由于人口和产业活动的迅速集聚而城市缺少必要的供水、污水和垃圾处理等基础设施,导致了严重的环境污染和致命疾病的流行。自19世纪中叶起,英国通过了一系列的法案,对环境卫生问题进行管理。1909颁布的《住宅与规划法》成为世界上第一部城市规划法,标志着规划成为重要的政府管理职能和引导城镇化进程的公开政策。同时,政府的公共政策在英国城镇化过程中发挥着不可替代的作用。1936年,伦敦郡通过了“绿带开发限制法案”,由伦敦政府购土地作为“绿化隔离带”引导城市建设开发,减少对乡村环境和利益的损害。

——周天勇《中国向何处去》

(1)根据材料一并结合所学知识,谈谈古希腊城邦的特点。

(2)材料二、三的城市建造分别体现什么特点?结合所学知识,概括指出明清时期城市经济发展出现的新现象。

(3)请阅读上表,说明近代中国城市化发展状况,并分析其原因。

(4)依据材料五并结合所学知识,概括英国城市化进程的特点以及初期存在的主要问题,并围绕此问题谈谈你对中国城市化有何建议。

材料一 中国行政区划的产生,经历了由分土而治到分民而治,到战国时期,相对完整的行政区划体系已经初具规模,从而加强了中央集权。

材料二 历史时期第一级行政区划存在于一个由虚入实的规律,历代的第一级政区开始都只是虚设的监察机构,后来演变成行政区划,而且历史上主要行政区划的改变,都发生在再次政权交替的混乱时期。历代行政区划主要是第一级政区的变化很大,而作为次级政区的财力和军力则变化不大。

材料三 一般来说,元代以前中国一级行政区划大都与经济区、自然区和文化区相吻合,地方行政区划的最大职能是经济上的职能——组织生产和征收赋税……往往中央与地方一级政区的矛盾很大,产生割据局面的时期较多,东汉州牧格局、三国鼎立、藩镇割据、五代割据大都据自然之险而独霸一方。

从元代开始,采取“犬牙交错”的原则,任意将自然环境差异极大的地区拼成一个一级政区,这种划分政区的方法难以形成独立的经济体,不利于地方经济发展,也不利于形成与中央对立的区域文化认同。

——以上三则材料摘编自兰勇《中国历史地理学》

(1)根据材料一,并结合所学知识,回答“分土而治”和“分民而治”分别具体指什么。

(2)根据材料二,概括我国古代一级行政区划演变呈现的特点。并运用从秦到明清的史实加以说明(任举一例即可)。

(3)根据材料三,说明元代前后划分一级行政区的主要原则有哪些不同。结合材料和所学知识分析各自的优点。

8 . 地方政治制度是古代中国政治文明的重要组成部分。阅读材料,根据要求回答问题。

材料一 周人以西方的一个小国代商而有天下,苦于兵力单薄,不足以统治东方各族人民,于是大封同姓、异姓及古帝王之后于东方,以为周室的“藩屏

——赵光贤《周代社会辨析》

材料二 廷尉李斯议曰:“今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。……”始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是

——《史记•秦始皇本纪》

材料三 若元(元朝),则起朔漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一,故其地北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表。……元东南所至不下汉、唐,而西北则过之,有难以里数限者矣

——《元史•地理志》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出分封制的主要对象,说明受到分封的诸侯对天子应承担哪些义务?

(2)根据材料二,指出秦朝实行了什么制度?结合所学知识分析这种制度在管理形式和官员任命上有什么突出特点?分析这一制度在当时的主要作用。

(3)根据材料三概括元朝疆域的特点。为此,当时统治者实行了怎样的地方管理制度?

9 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一 我们改革中国的主义,是三民主义。三民主义的精神就是要建设一个极和平,极自由,极平等的国家,不但在政治上要谋民权的平等,而且在社会上要谋经济的平等。这样做法,方才可以免除种种阶级冲突,阶级竞争的苦恼……

——1919年间孙中山和戴季陶的一次谈话

材料二 井冈山时期,以毛泽东为主要代表的中国共产党人,在……的实践中,开辟了一条独特的革命道路,…………他在这一时期先后撰写了《中国红色政权为什么能够存在?》《井冈山的斗争》《星星之火,可以燎原》等主要文章。

——(人民版)历史必修第三册

材料三

1982年,邓小平在中共十二大上 1992年初,邓小平在南方谈话

请回答:

(1)据材料一概括孙中山的主要观点。

(2)根据材料二,结合所学知识,指出这一“独特的革命道路”指的是什么?其主要内容有哪些?

(3)社会主义现代化建设新时期,邓小平同志继承发展了毛泽东思想,形成了邓小平理论。中共十二大上,邓小平明确提出什么重要理论?十年后,邓小平“南方谈话”创造性地回答了什么核心问题?

(4)综合上述三则材料,概括20世纪以来中国重大理论成果的共同特点。

材料一 宋朝在宫城内设置中书门下(长官)……在北宋前期称同中书门下平章事。为分散宰相的事权,增设参知政事,作为副宰相。宋神宗赵顼元丰富制改革,撤销中书门下,将其职权分归门下、中书、尚书三省,以尚书左、右仆射各兼门下、中书侍郎为正宰相,再设门下、中书侍郎各一人,尚书左、右丞各一人为副宰相。……宋朝设置枢密院,作为主管全国军政的最高机构。枢密院与中书门下对掌文、武大权……其长官称枢密使或知枢密院事,副长官称枢密副使或同知枢密院事等。主管财政的最高机构,北宋前期称“三司”,即盐铁、度支、户部三部。其长官称三司使,地位和宰相不相上下。

材料二 英特尔高级院士GeneMeieran认为,创新有三种类型:突破性创新,其特征是打破陈规,改变传统和大步跃进;渐进式创新,特征是采取下一逻辑步骤,让事物越来越美好;再运用式创新,特征是采用横向思维,以全新的方式应用原有事物。

——《维基百科》

材料三 北宋时,经济发达的浙江嘉兴“诗书礼乐相辉相扶,家之良子弟无不风厉于学”。经济落后的夔州路和广南东、西路,文化也逐渐得到普及。如夔州(四川奉节),从前“此邦之人尚不识书”。三河(河北今县)“村民颇知书,以耕桑为业”。饶州帽匠吴翁“日与诸生接,观其济济,心慕焉”,他“教子任钧读书,于经学颖悟有得”。鄂州富商武邦宁叫其次子武康民“读书为士人”。

——《宋史资料汇编》

材料四 近代学者陈寅恪认为:华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。

请回答:

(1)有人说:唐朝三省制标志着宰相制度的成熟,宋朝二府三司制则昭示着宰相制度趋向衰落。请依据材料一指出,与唐朝相比,宋代宰相地位和职权的哪些变化体现了这种衰落的趋势?

(2)据材料二,指出“突破性创新”和“渐进式创新”在宋朝经济发展方面的表现。

(3)根据材料三,概括宋代文化普及的特点。

(4)结合材料和所学知识,简要证实材料四的观点。(至少答5点)