材料一 明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯等高产农作物传入中国,提高了粮食产量,使许多原本用以种植粮食作物的耕地改种桑树、棉花等经济作物。浙江湖州已经“公私仰给,唯蚕务是赖”“湖扩已半为桑田”;嘉定县因种植棉花,“不产米,仰食四方”。当时商业很发达,商人拥有雄厚的资本。例如徽州商人“藏镪(白银)有至百万者”,而资本二三十万两白银的,只能算是中等规模的商人。

材料二 隆庆初年,明朝政府部分开放“海禁”;万历二十二年,正式在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。明朝中后期,民间海外贸易一度活跃,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国,他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。在明朝的海外贸易中,中国处于出超地位。海外白银的大量流入,增加了国内白银的总量,扩大了商品的流通范围,货币流通开始以白银为主。

材料三 李贽生活在比较繁华的贸易港口泉州,西方的一些先进思想和观念通过这一窗口传播进来。在中西方文化的交融影响下,李贽的思想更具反叛精神,富有战斗性。……他认为“穿衣吃饭,即是人伦物理,除却穿衣吃饭,无伦物矣。世间种种,皆衣与饭类耳。故举衣与饭,而世间种种自然在其中。非衣食之外,更有所谓种种绝与百姓不相同者也”。

——摘编自肖国华《李贽的“儒学情结”》

回答

(1)据材料一并结合所学知识,概括明朝中后期商品经济发展的表现。

(2)据材料二并结合所学知识,归纳明朝海外贸易“一度活跃”的原因?

(3)根据材料三,指出李贽对“理”的认识,并说明产生这一认识的经济和思想因素。

材料一 公民大会10天召开一次。参加公民大会的公民每天可得到2个奥波尔的津贴,但这仅够一人一天的伙食费。广大从事小块土地生产的公民不可能不顾农时,经常去雅典城参加公民大会。只有3000多富有的奴隶主才能经常参加公民大会,有效地行使民主权利。

——摘编自侯献瑞《论古代雅典的民主政治》

材料二 除十将军可无限期连选连任,五百人议事会议员可连任二年外,所有公职任期都在一年以内,不得连任,有的公职甚至一人一生中只能担任一次。通过这些措施,每个公民都能够经常参加公民大会和陪审法庭,都有平等的机会担任公职政治生活成了公民生活中最重要的组成部分。

(1)根据材料一,指出雅典民主政治的实质,并结合所学知识,归纳雅典民主政治发展的历程。

(2)根据材料二,概括古代雅典民主政治的特点及影响。

材料一 在当时文人看来,词是“小道”,不是载道的工具、治国平天下的手段。但是,在北宋诗歌走上“雅正”道路而较少表现纯粹的个人生活情感特别是男女恋情的情况下,词正是以其娱乐艺术的性质、不够堂皇正大却也较少拘谨的地位,而补充了诗的不足,获得意外的兴旺(苏轼)作为士大夫集团的成员……比当代任何人都更敏感更深刻地体会到强大的社会政治组织与统治思想对个人的压抑,而走向对一切既定价值准则的怀疑、厌倦与舍弃(但不是冲突与反抗),努力从精神上寻找一条彻底解脱出世的途径。

——章培恒、骆玉明主编《中国文学史》

材料二

宋朝是“当时世界上最大、生产力最高和最发达的国家”,但是“由于种种不利因素的影响,使这一发展势头未能继续下去”。

——据马克垚《世界文明史》

(1)根据材料一,概括宋词表达形式的特点,并分析宋词“兴旺”的主要原因。

(2)根据材料二,概括宋代的文化现象。综合上述材料并结合所学知识,归纳导致宋朝“发展势头未能继续下去”的“不利因素”。

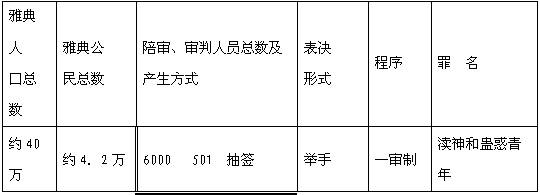

材料一 关于苏格拉底被判处死刑的材料

| 雅典人口总数 | 雅典公民总数 | 陪审、审判人员总数及产生方式 | 表决形式 | 程序 | 罪 名 |

| 约40万 | 约4.2万 | 6000 501 抽签 | 举手 | 一审制 | 渎神和蛊惑青年 |

材料二 唐代科举考试的主要科目及内容

| 科目 | 初试 | 二试 | 三试 |

| 明经 | 选《礼记》或《左传》之一及《孝经》《论语》《尔雅》, 每经帖十条 | 口答诸经大义十条 | 答时务策三道 |

| 进士 | 选《礼记》或《左传》之一及《尔雅》,每经帖十条 | 作诗、赋、文各一篇 | 作时务策五道 |

(1)据材料一,指出古代雅典公职人员选拔的特点并归纳雅典民主制度存在的问题。

(2)据材料二,概括唐代科举制的特点。

(3)对比材料一、二,指出二者在官吏(公职人员)选拔上的相同点。

材料一:旅顺陷后,海军提督丁汝昌褫职,仍统海军驻威海,兵舰既弱,坐守而已。日舰集大连湾,将袭威海,先攻登州,陷荣城。日舰二十五艘环威海口外。海军方新败,并匿不出。汝昌恐北炮台不能守,命卸巨炮机件以归,免资敌,戴宗骞持不可。无何北台陷,宗骞奔刘公岛。日军踞炮台,以台之巨炮俯击澳内兵舰……海军水手并登岸,噪出,鸣枪过市,声言向提督乞生路,刘公岛中大扰。诸洋员请姑许乞降,以安众心,汝昌不可。军士露刃挟汝昌,汝昌仰药死。诸将推洋员托汝昌之名,作降书。日军受降。

材料二:当中国盛时,日本不敢与抗。咸丰庚申中英之战,败衅,英、法、俄、美并为有约之国,日本不得与……是役(甲午战争)后,日人资中国赔款以兴百政,培力既厚。俄、法、德以仗义归辽,责报殊奢,而中国复乖于应付,于是俄据旅顺、大连湾,英据威海卫,德据胶州,法据广州湾,以互为钤制。中国乃不国矣。

——以上材料摘编自杨松《中国近代史资料选编》

请回答:

(1)据材料一归纳北洋舰队失败的主观原因。据材料二,概括指出甲午战争中国战败所带来的危害。

(2)结合19世纪末20世纪初相关史实,对“深重的灾难同时又是一种精神上的强击”这一论断加以说明

材料一 自秦至汉,丞相职责无所不统,无所不包,上至天时,下至人事,都是其职权范围。其具体职责包括:选用官吏、劾案百官、执行诛罚……这一切大体归纳为两个方面,一是用人,二是决策,这就把国家政务中两个最重要的方面包揽了。

材料二 唐朝在遇到重大或复杂的军国大事时,特殊情况下可召开百官会议讨论,它通常受到宰相控制,宰相往往都拥有较大的决定权,但需皇帝最后批准。……皇帝和宰相召开百官决策会议的目的,除了可以提供决策时的参考外,主要还是寻求整个统治集团对自己政策的广泛支持和参与。

——以上材料均摘编自白钢《中国政治制度史》

材料三 元代的丞相很跋扈,这给朱元璋深刻的印象,使他对整个丞相制度都留下了不好的印象。加上出生于元末中国社会底层,曾经饱受磨难的朱元璋内心深处始终克服不了的自卑,变成对能力不凡的开国元勋们的猜忌防范,终于使他决定借胡惟庸之狱废除丞相制度。朱元璋死后,没有丞相留下的巨大权力真空给他的后代们带来巨大的麻烦。

——摘编自谭平《论朱元璋废除丞相制度对明朝治官的影响》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,概括丞相制度的设立对皇权的影响,为了限制丞相权力,秦朝是如何设置中央官制的?

(2)史学家钱穆指出,唐代“决策不再是单纯的皇帝个人行为”。据材料二并结合所学知识,说明钱穆的观点。

(3)据材料三,概括朱元璋废除丞相制度的原因。

(4)综合上述材料,指出中国古代君权与相权的演变趋势。

材料二:唐代科举考试的主要科目及内容

(1)据材料一,指出古代雅典公职人员选拔的特点并归纳雅典民主制度存在的问题。

(2)据材料二,概括唐代科举制的特点。

(3)对比材料一、二,指出二者在官吏(公职人员)选拔上的相同点。

材料一科研是靠教育输送人才的,一定要把教育办好。

——邓小平《关于科学和教育工作的几点意见》

材料二我知道科学、教育是难搞的,但是我自告奋勇来抓。不抓科学教育,四个现代化就没有希望,就成为一句空话。

——邓小平《教育战线的拨乱反正问题》

材料三科技进步、经济繁荣和社会发展,从根本上说取决于提高劳动者的素质,培养大批人才。我们必须把教育摆在优先发展的战略地位,努力提高全民族的思想道德和科学文化水平,这是实现我国现代化的根本大计

——江泽民中共十四大上的讲话回答:

(1)根据材料一、二,谈谈邓小平是如何看待教育、科技和现代化建设三者之间的关系的。

(2)依据材料三,归纳江泽民报告的主要观点。

(3)简要概括上述三则材料观点的相同之处。

材料一 林尽水源,便得一山。山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍伊然。有良田、美池、桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

——摘自陶渊明《桃花源记》

材料二 中国历来就是世界上最富裕,也是一个最肥沃、耕耘最得法、最勤奋而人口众多的国家……然而,马可·波罗在500多年前游历该国的记述,与今日旅行该国者所说几乎一模一样。可能远在当日之前,这个国家法律与组织系统能容许它聚集的财富已经到达最高程度。

——摘编自[英]亚当·斯密《国富论》

(1)根据材料一,指出其所反映的中国古代经济模式,并结合所学知识归纳该经济模式的特点。

(2)材料二中亚当·斯密认为中国传统经济存在什么现象?结合所学知识,从经济角度简析这种现象出现的原因。

材料一 隋文帝废九品中正制,开始采用分科考试选拔官员,历代踵行,时加修正,唐以明经、进士两科为主,宋正式确立三级科举考试制度。宋至明清,防弊之法益密,取人之道益公……

——百度百科

材料二 贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣……因此之故,前清时代,无分冬夏,几于书声遍野,夜静三更,钻研制义。是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

(1)根据材料一,归纳科举制的主要特点。(2)依据材料二并结合所学知识,指出科举制的积极影响。